Поскольку магнитный компас на яхте — основной навигационный прибор, вопрос о доверии к нему является весьма важным.

Возможно ли расхождение таблицы девиации, определенной перед началом кампании или дальним походом, с девиацией, наблюдаемой на промежуточных курсах в процессе плавания? Да, безусловно. Таблица девиации, как известно, рассчитывается по осредненным данным из наблюдений, произведенных в штилевую погоду. Если впоследствии, во время похода каким-либо способом определить девиацию (даже в штилевую погоду), то за счет только случайных ошибок в расчете магнитного склонения и девиации, в самих табличных величинах, а главное — в пеленговании вполне вероятно расхождение табличной и наблюденной на походе девиации на величину порядка 1°.

Основная же причина расхождения заключается в следующем. Как правило, на переходе морем яхта лежит на курсе, имея крен, иногда весьма значительный. При этом возникает креновая девиация. На большинстве яхт главный компас устанавливается без нактоуза и, значит, в лучшем случае возможно уничтожение только четвертной девиации. Но даже в том случае, когда уничтожается не только четвертная и полукруговая, но и креновая девиация (общепринятым приемом с помощью постоянных магнитов-уничтожителей, находящихся в девиационном приборе нактоуза), на яхте, как правило, остается неуничтоженной весьма существенная часть креновой девиации.

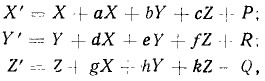

В самом деле, как известно, уравнения равновесия компасной стрелки на судне имеют вид:

где X', У', Z' — равнодействующие силы по осям правой системы координат с началом в центре картушки компаса. При этом ось ОХ направлена вдоль диаметральной плоскости судна в нос, ось OY — в плоскости шпангоута к правому борту, ось OZ — вниз;

X, У, Z — составляющие полной силы земного магнетизма;

а, Ь, с, d, е, f, g, h, k — параметры Пуассона, определяющие воздействие мягкого железа судна, т. е. железа, намагниченность которого изменяется при перемене курса судна;

Р, R. Q — параметры, определяющие воздействие на компас твердого судового железа, сохраняющего свою намагниченность неопределенно долго.

Обычно на судах распределение металлических масс относительно главного магнитного компаса таково, что существенное значение имеют параметры Пуассона а, е и к, в то время как параметры b, d, f и h близки к нулю, а с и g весьма малы.

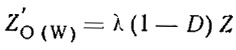

В соответствии с этим в качестве условия уничтожения креновой девиации принято соотношение:

где ZO(W) — остаточная вертикальная сила воздействия судового железа на курсе Ost или West при прямом положении судна после уничтожения креновой девиации путем создания вертикальным магнитом-уничтожителем силы F=— R— kZ+eZ;

λ — коэффициент, характеризующий изменение воздействия на компас береговой силы Z под влиянием мягкого судового железа;

D = (a—e)/2λ — коэффициент четвертной девиации.

Таким образом, с помощью магнита при уничтожении креновой девиации компенсируется только воздействие твердого и мягкого железа, порождающего коэффициенты R, k и е. Другие силы не компенсируются. Считается, что по малости они не вызывают существенной креновой девиации.

Однако справедливо ли в условиях яхты предположение о малости параметров с и g? На рис. 1 показано типовое расположение основных металлических масс на крейсерской яхте относительно магнитного компаса, установленного на крышке люка.

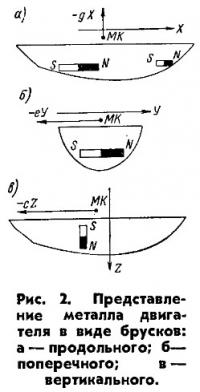

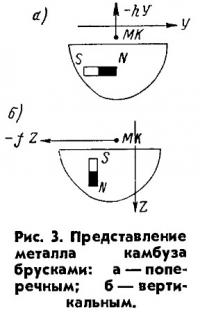

Эти металлические тела могут быть схематически представлены прямолинейными брусками мягкого железа, как это принято в теории девиации и показано на рис. 2, 3, 4. Эти бруски будут намагничиваться пропорционально одной из составляющих сил X, Y или Z земного магнетизма (показаны тонкими стрелками). Вследствие этого бруски приобретают полярность (образовавшиеся полюса показаны буквами N и S) и каждый из них посылает на стрелку компаса силу, пропорциональную своему намагничиванию (силы показаны жирными стрелками). Заметим, что действие бруска рассматривают только на северный конец компасной стрелки, причем действие обоих концов бруска рассматривается только в том случае, когда они равноудалены от центра компаса. В противном случае рассматривают действие только ближайшего к стрелке конца бруска, считая, что другой конец удален настолько, что не оказывает влияния на стрелку компаса.

Как видно из рис. 2, двигатель создает отрицательные параметры е, с и g. Камбуз (рис. 3) создает отрицательные параметры g, h и f. На рис. 4 показано, что металл фальшкиля создает отрицательный параметр а.

Заметим, что если двигатель расположен не в корму от компаса, как показано на рис. 1, а в нос, то у параметров с и g знаки будут положительные. Такое же изменение знаков произойдет у параметров h и f, если камбуз будет расположен на правом борту.

Так как и двигатель и камбуз находятся обычно в непосредственной близости от магнитного компаса (менее 4—5 м), необходимо считать, что в условиях крейсерских яхт параметры с и g весьма значительны. Поэтому они существенно сказываются на креновой девиации. Не будучи скомпенсированными общепринятым способом уничтожения креновой девиации, они вызывают значительную неизвестную «остаточную» креновую девиацию, которая и является основной причиной расхождения табличной девиации и девиации, определенной на походе. Тем более будут отличаться указанные величины в случае, если креновая девиация вообще никак не уничтожалась, что бывает очень часто.

Как же быть? Неужели остается лишь иметь в виду ненадежность показаний магнитного компаса при крене и этим ограничиться?

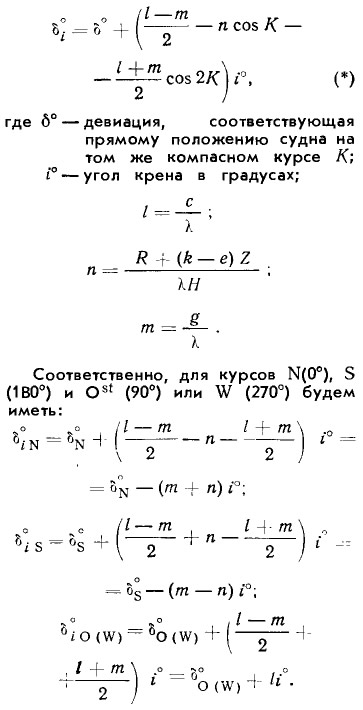

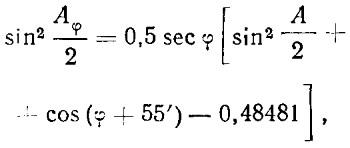

Оказывается, выход есть. Из теории девиации (см., например, Н. Ю. Рыбалтовский, «Магнитно-компасное дело», Водтрансиздат, 1954 г.) известно, что при крене девиация 6° для любого курса выражается соотношением:

Отсюда, пронаблюдав девиации на курсах N, S и Ost(W) с углом крена io и на тех же курсах, но без крена, можно рассчитать коэффициенты:

Затем по формуле ( *) можно рассчитать девиацию при любом угле крена io на заданный курс К.

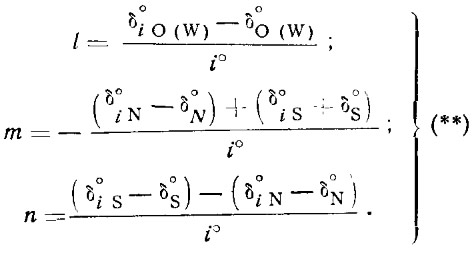

Таким образом, необходимо дополнительно определить девиацию компаса при крене яхты только на трех компасных курсах: N, Оt (или W) и S. Это можно сделать в ходе обычных работ по определению остаточной девиации, но обязательно после уничтожения четвертной девиации. При этом нужно создавать крен яхты не менее 10° и замечать угол крена по кренометру с точностью до 1°. Затем после окончания работ и расчета обычной таблицы девиации следует выбрать на эти же курсы значения девиации из таблицы и образовать разности:

a по этим разностям, используя формулы (**), рассчитать коэффициенты l, m и n. После этого по формуле (*) рассчитывают для заданного угла крена дополнительную таблицу девиации на то же число курсов, что в основной таблице девиации для прямого положения яхты.

Рекомендуется рассчитать несколько дополнительных таблиц девиации для различных углов крена, например 10, 20 и 30°.

На походе, заметив угол крена по кренометру, девиацию на данный курс выбирают из дополнительной таблицы, соответствующей этому углу крена.

Эта работа по дополнительному определению креновой девиации в период подготовки яхты к плаванию даст возможность пользоваться магнитным компасом как надежным курсоуказателем. Но что делать, если вышеуказанная дополнительная весьма полезная работа до выхода в море не выполнена?

В этом случае, идя с креном, необходимо при каждой возможности определять фактическую поправку компаса на данном курсе любым из возможных способов.

Если в видимости есть не менее трех ориентиров, указанных на карте, необходимо с максимальной тщательностью взять их пеленги и проложить на карте. Как правило, они не пересекутся в одной точке, а образуют «ложный» треугольник, иногда довольно значительный. «Разгоняя» этот треугольник, можно определить поправку компаса. Для этого изменяют все пеленги в одну сторону (например, увеличивают) на одинаковое количество градусов, прокладывают новые пеленги на карте, получают другой ложный треугольник и сравнивают его с предыдущим. Если «новый» треугольник меньше «старого», это значит, что сторона изменения пеленгов избрана верно и процесс надо продолжать в том же направлении до тех пор, пока пеленги не пересекутся практически в одной точке.

Если «новый» треугольник больше «старого», пеленги надо изменить в другую сторону (если до этого увеличивали — уменьшить). Разность между конечными, снятыми с карты, и первоначально наблюденными значениями пеленгов дает поправку компаса.

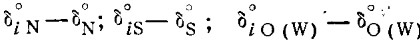

Если есть возможность, следует определять поправку компаса, пеленгуя Солнце в момент восхода (захода). Поправка компаса будет:

Азимут Солнца с ошибкой, не превышающей 1°, удобно выбирать из предлагаемой на рис. 5 номограммы, пользование которой весьма просто. По дате находят точку на кривой и, следуя от нее по горизонтали, на боковой кромке считывают азимут верхнего края Солнца в момент восхода (на правой кромке номограммы) или захода (на левой).

Если пеленг измерен в момент касания горизонта нижним краем Солнца, то к считанному азимуту надо прибавить указанную по бокам номограммы поправку ДЛ с ее знаком. Если пеленг брался, когда Солнце было под горизонтом наполовину, надо прибавить только половину этой поправки.

Рекомендуется брать несколько пеленгов Солнца (в момент касания горизонта краями и серединой диска) и рассчитывать соответствующие азимуты, а определенные по формуле (***) поправки компаса — осреднить.

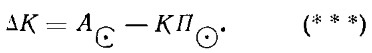

Необходимо отметить, что представленная номограмма пригодна для широты Финского залива. Для других широт, отличающихся более чем на 2°, она должна быть пересчитана. При этом рассчитываются только новые значения азимутов по формуле:

А — величина азимута, выбранная из представленной номограммы;

Аφ — величина азимута, рассчитанная для новой заданной широты φ.

Отметим, что если яхта идет с большой и стремительной качкой, то показания магнитного компаса действительно ненадежны.

Это становится понятным, если вспомнить, что при крене намагничивающая вертикальная составляющая сила Z земного магнетизма, направленная в сторону пониженного борта (вниз), возбуждает южные полюсы в тех концах поперечных брусков мягкого железа, которые обращены к повышенному борту, а северные полюсы — в пониженных концах брусков. Равнодействующая этих сил вызывает отклонение стрелки компаса к повышенному борту. При бортовой качке эта равнодействующая будет действовать то к правому, то к левому борту. В результате картушка компаса начнет колебаться («ходить») около компасного меридиана и править по компасу станет затруднительно.

Мнение о возможности пеленгования или замера курса в момент, когда угол крена равен нулю, ошибочно, так как период качаний картушки современных компасов (порядка 20 сек.) значительно превышает период креновой качки яхты. Кроме того, период перемагничивания мягкого железа также значительно превосходит период качки.

В таких случаях для определения места необходимо или лечь на курс, при Котором яхта имеет постоянный крен или, оставаясь на прежнем курсе, определить место бескомпасными методами.

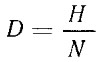

К таким методам относятся прежде всего обсервации по измеренным расстояниям до ориентиров, а также по измеренным углам. В условиях яхтенного плавания удобно определять расстояние по измеренным вертикальным углам ориентиров, высоты которых известны. Для этого может быть использован, например, бинокль, в поле зрения которого есть сетка делений угломера. Цена одного деления угломера, как известно, равна 3'6 или, иначе говоря 1/1000 дистанции (точнее 1/955). На сетке бинокля штрихи нанесены через 5 делений угломера, т. е. угловое расстояние между двумя ближайшими штрихами составляет 5 тысячных дистанции. Чтобы рассчитать дистанцию D до ориентира, высота Н которого известна, измеряют число N делений угломера, укладывающихся на наблюдаемом ориентире. Затем производят расчет расстояния по формуле:

Если Н в метрах, то D будет в километрах.

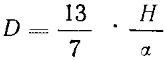

Для более точного измерения угловой высоты ориентира удобно использовать промерный секстан СП-49. В этом случае угол измеряется в угловых минутах, а расстояние определяется по формуле:

Если Н в метрах, α в минутах, то D будет в милях.

Чтобы избежать расчета, можно воспользоваться таблицей из «Мореходных таблиц МТ-53». Однако, на наш взгляд, гораздо удобнее вместо этого использовать предлагаемую номограмму (рис. 6), которая ускоряет и облегчает расчет.

Правило пользования номограммой покажем на примере. Пусть высота ориентира равна 33 м. Измерен его вертикальный угол, равный 13'. На крайней левой шкале находим точку с пометкой, соответствующей высоте 33 м. На крайней правой шкале находим точку с пометкой 13'. Через эти две точки проводим прямую (или прикладываем линейку). В точке пересечения прямой со средней шкалой читаем ответ: расстояние до предмета равно 4,7 мили.

На шкалах номограммы указаны высоты и углы, наиболее часто встречающиеся в практике. В том случае, когда высота предмета больше (меньше) указанной по шкале, необходимо ее уменьшить (увеличить) в n раз до величины, имеющейся на шкале. Прочтя ответ на средней шкале, его необходимо увеличить (уменьшить) в n раз.

По номограмме можно также легко оценить возможную ошибку в определении расстояния в зависимости от ошибки в высоте предмета или ошибки в измеренном вертикальном угле. Читатель, по-видимому, уже заметил, что этой же номограммой можно пользоваться и в тех случаях, когда вертикальный угол α измерен в делениях угломера иди высота предмета Н дана в футах.

Следует указать, что для более точного. определения расстояния рекомендуется измерять угловую высоту предмета над его основанием, а не над урезом воды. Особенно это важно в морях с приливами. Поправку индекса секстана следует определять по какои-либо точке этого же предмета.

Весьма точным «бескомпасным» способом является обсервация по измеренному горизонтальному углу и расстоянию, по естественному створу и расстоянию и т. п. Считая эти способы известными большинству яхтсменов, укажем на исчерпывающее изложение этих вопросов в монографии Г. П. Попеко и Е. П. Соломатина «Навигация», изд. УГС ВМФ, Ленинград, 1961 г. «Курс кораблевождения».

Таким образом, установив на яхте кренометр и затратив некоторые усилия на наблюдения и расчет дополнительных таблиц Креновой девиации, можно иметь вполне надежное курсоуказание, пользуясь магнитным компасом.

Сомнения скептиков — напрасны. Грамотное и умелое использование навигационных приборов в условиях крейсерского плавания позволяет достоверно знать место яхты.