При крене 15—20° и выше сопротивление воды у большинства яхт заметно возрастает. Это объясняется неблагоприятным изменением формы погруженной в воду части корпуса и уменьшением эффективного относительного удлинения плавника, что приводит к увеличению дрейфа и росту индуктивного сопротивления на острых курсах. Некоторое повышение скорости при появлении крена можно получить только на таких яхтах, у которых при крене резко уменьшаются ширина ватерлинии и смоченная поверхность (например, на швертботах американского класса «Скоу» [1]. строившихся до войны на Волге «лаптях» и т. п.).

Однако снижение скорости при крене в основном зависит даже не столько от увеличения сопротивления, сколько от уменьшения тяги парусного вооружения.

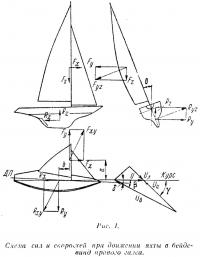

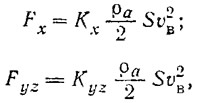

Сила тяги парусного вооружения Fx, и кренящая сила Fyz (рис. 1) могут быть определены по формулам:

где ρа — массовая плотность воздуха. кг·сек2/м4;

S — фактическая площадь лавировочных парусов, м2;

υB — скорость вымпельного ветра, м/сек.

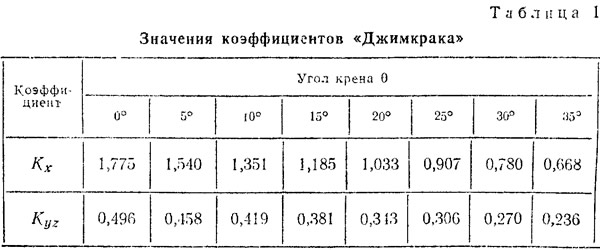

Коэффициенты силы тяги Кх и кренящей силы Kyz при ходе в крутой бейдевинд впервые были определены американским профессором К. Дэвидсоном [2] на основании серии натурных и модельных испытании яхты «Джимкрак». вооруженной бермудским шлюпом с жесткой мачтой и обычными (несинтетическими) парусами. Эти коэффициенты (табл. 1) ;а границей широко используются для различного рода расчетов.

При проектировании необходимо стремиться к оптимальному соответствию парусного вооружения и остойчивости. Обеспечение чрезмерной остойчивости яхты излишним увеличением Ширины ее корпуса я веса фальшкиля приводит к увеличению сопротивления и снижению скорости. Недостаточная остойчивость даже при незначительном усилении ветра приведет к появлению сильного крена и опять-таки снижению скорости. Кроме того, яхта с недостаточной остойчивостью, естественно, будет вынуждена раньше уменьшать площадь парусов — рифиться, чем яхты с нормальной остойчивостью.

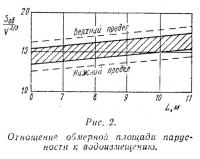

Приближенно оценить способность яхты нести паруса можно по безразмерному соотношению Sоб/V⅔, где V — объемное водоизмещение яхты, м3; Sоб — обмерная площадь парусности, м2.

Среднестатистические значения этого соотношения показаны на графике (рис. 2).

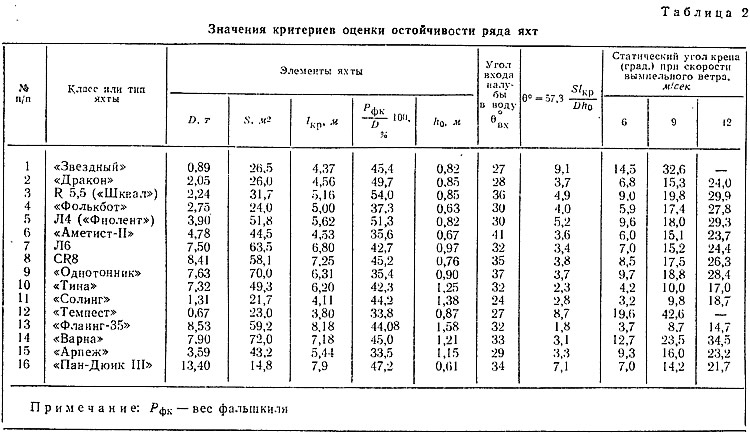

Более, точную оценку соответствия остойчивости яхты ее парусному вооружению можно произвести по углам крена, приобретаемым яхтой при заданном давлении ветра на паруса или при заданной скорости ветра. Для получения такого рода данных автором были выполнены расчеты остойчивости ряда разнотипных яхт. В приводимую табл. 2 сведены значения критериев:

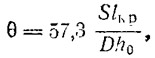

1. Угол крена при давлении на паруса, равном 1 кг/м2, и положении парусов в ДП, определенный по формуле:

где lкр — плечо кренящего момента, принимаемое равным вертикальному расстоянию от геометрического центра парусности до ватерлинии плюс 0,42 осадки, м;

S — фактическая площадь лавировочных парусов, м2;

D — весовое водоизмещение яхты, т;

h0 — начальная поперечная метацентрическая высота, м.

Недостаток этого критерия, основанного на метацентрической формуле. заключается в том, что он не учитывает остойчивости яхты на больших углах крена;

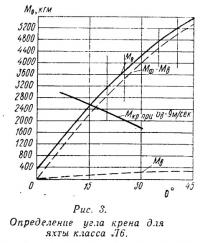

2. Статические углы крена при скорости вымпельного ветра 6, 9 и 12 м/сек на курсе крутой бейдевинд, полученные по точкам пересечения кривых восстанавливающих и кренящих моментов.

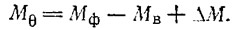

Диаграммы статической остойчивости строились в предположении, что скорости яхты не влияет на ее остойчивость, но с учетом откренивающего действия экипажа. Предполагалось. что весь экипаж гоночных яхт и половина экипажа крейсерско-гоночных яхт располагается на кромке наветренного борта. Таким обратом восстанавливающий момент рассматривался как алгебраическая сумма моментов остойчивости формы, веса и дополнительного момента от перемещения экипажа, т. е.:

Кренящая сила определялась по вышеприведенной формуле. Плечо крепящего момента принималось таким же, как и при расчете первого критерия.

В качестве примера на рис. 3 показано определение угла крена для яхты Л6.

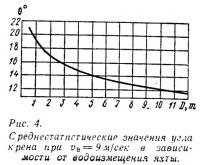

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что углы крена при равных условиях уменьшаются с увеличением размеров яхт. Довольно большие углы крена «звездника» и «Темпеста» объясняются условностью расчета. Если учесть уменьшение «пузатости» парусов этих яхт при усилении ветра вследствие гибкости мачт, а также практикуемое в гонках увеличение плеча откренивающего момента за счет перемещения экипажа за наветренный борт, то углы крена этих яхт будут ближе к средним значениям.

Для оценки остойчивости можно использовать график (рис. 4), построенный на основе данных таблицы.

Литература

- 1. Мзрхай Ч. Теория плавания под парусами, «Физкультура и спорт», 1970.

- 2. Davidson KSM, Some Experimental studies of the Sailing Yacht, SNAME, vol. 44, 1930.