Становится известно, что в 100 милях от побережья Франции затонула яхта «5100», накануне столкнувшаяся с большим теплоходом; ее капитан — очаровательная Доминик Бертье подобрана на борт принявшего SOS и подоспевшего вовремя судна. Испанский траулер сообщает о столкновении с яхтой «Актейя-II», управляемой французом де Мерре. Популярный после гонки по пути шерстяных клиперов итальянец Дой Маленгри просит передать в свой яхт-клуб, что он вынужден повернуть на Азорские острова для ремонта своей 15-метровой шхуны «CSeRB» — неизвестный «торгаш» приложился ночью к ее борту. На борту тримарана «Ториа» англичанина Т. Бэллимора возник пожар, после чего судно перевернулось. В бушующем океане разным судам удается подобрать канадца Б. Старта, француза П. Шекели и швейцарца П. Фелмана, яхты которых затонули от полученных пробоин или были залиты волной через сорванные люки...

Так началась вторая неделя гонки, старт которой был дан в Плимуте 5 июня. Участникам ее выпало на долю испытать на себе такие неблагоприятные условия плавания, каких не бывало за всю уже многолетнюю историю этих соревнований. За неделю в зоне трассы гонки было зарегистрировано пять возмущений атмосферы, порождавших ветры силой до 8 баллов! Не принесли облегчения и последующие дни: с 11 до 14 июня участникам ОСТАР-761 пришлось пережить еще два жесточайших шторма. В конечном итоге около 40 яхтсменов не смогли выдержать тяжелого испытания океаном, хотя подготовка к гонке была самой тщательной и началась задолго до старта, а в составе стартующих были только самые опытные, самые отважные. (Напомним, что после гонок 1968 г., когда чуть ли не половина стартовавших судов не достигла цели, а капитанов трех погибших яхт удалось спасти лишь чудом, оргкомитет постановил повысить требования к подготовке участников: допускать к гонкам лишь тех яхтсменов, которые прошли в одиночку квалификационный маршрут не менее 500 миль.)

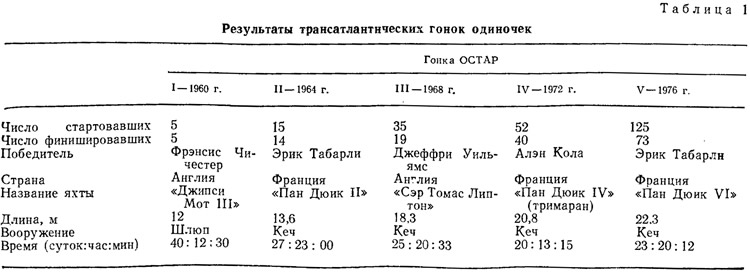

«Один человек, одно судно и Атлантический океан» — так сформулировал в 1960 г. основную идею этой гонки «крестный отец» — англичанин полковник Хаслер (он, кстати сказать, участвовал и в ОСТАР-76 все на той же яхте «Джестер»), Тогда, в первой гонке, участвовало всего пять человек, а теперь — в V соревнованиях — стартовало в 25 раз больше участников! За полгода до старта устроители были вынуждены прекратить прием заявок: число желающих уже тогда приближалось к небывалой цифре 200. Уже одно это дает представление о росте популярности гонок ОСТАР, проводимых каждые четыре года. Теперь следует напомнить и о значительном — вдвое! — повышении средней скорости победителя.

Если в гонке 1960 г. яхтсмены соревновались на обычных яхтах традиционной конструкции, лишь несколько переоборудованных для возможности управления одним человеком, то в последующие годы начались конструкторские поиски путей технического обеспечения победы. Все чаще в океан выходили новые, оригинальные суда, спроектированные и оборудованные специально для достижения наивысшей скорости в трансокеанском плавании с экипажем из одного человека. Отметим, оригинальные, поскольку правила гонок предоставляют значительную свободу действий конструкторам.

II гонку выиграл Эрик Табарли на специально спроектированном (совместно с конструктором Константини) кече «Пан Дюик II», III — англичанин Джеффри Уильямс на новом пластмассовом кече «Сэр Томас Липтон» (для расчета оптимального курса он использовал — при помощи радио — береговую ЭВМ). В это время начинают серьезно заявлять о себе многокорпусные суда: катамаран «Три Чиес» американца Тома Фоллета занимает 3-е место; Табарли на огромном тримаране «Пан Дюик IV» явно претендовал на победу, но вынужден был сойти с дистанции из-за поломки «авторулевого». Следующая — IV гонка 1972 г. превратилась уже в подлинный триумф многокорпусни-ков. Побеждает француз Алэн Кола на тримаране «Пан Дюик IV» — он устанавливает пока остающийся непревзойденным рекорд гонок; тримаран «Кап-33», управляемый другим французом — Жаном-Мари Видалем, приходит третьим, а Том Фоллет — пятым. Из семи яхт, первыми пересекших финишную линию, пять были многокорпусными!

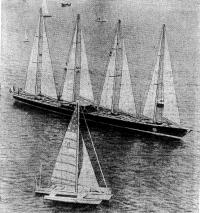

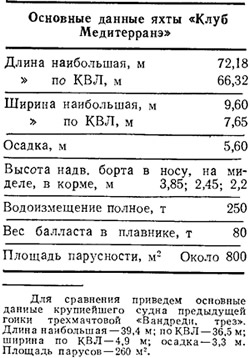

В той IV гонке (подробно о ней рассказывалось в сборнике №41) организаторы всерьез столкнулись с проблемой «гигантизма»: француз Жан-Ив Терлен выступил на 40-метровой 3-мачтовой стаксельной шхуне «Вандреди, трез» («Пятница, 13-е»), спроектированной американцем Ричардом Картером. Роковое название не помешало Терлену занять 2-е место: он отстал от Кола всего на 16 ч, хотя огромная яхта была малообкатанной и сравнительно плохо подготовленной к соревнованиям.

Так с участием сильнейших яхтсменов и лучших яхтенных конструкторов мира складывалась судьба призовых мест в предшествующих гонках.

Учитывая большую и все возрастающую разницу в размерениях участвующих в гонке судов (в ОСТАР-76, например, длина наименьшей яхты — 7,5-метровой «Ники» чеха Конкольского отличалась от длины наибольшей уже ни много ни мало, а в 10 раз!), организаторы гонки внесли в последние годы ряд существенных изменений в правила соревнований. В частности, все стартующие яхты были поделены на три класса в зависимости от длины, призы стали разыгрываться отдельно в каждом классе. Благодаря этому появился стимул для участия в гонке и у капитанов малых яхт, соревнования стали еще более популярными и представительными. В «младший» класс, получивший название по имени широко известной и типичной по размерениям яхты «Джестер», попадают многокорпусные суда длиной до 8,55 м и однокорпусные — до 11.57 м; в класс «Джипси Мот» — многокорпусники длиной от 8,55 до 14,01 м и однокорпусные яхты от 11.57 до 19,8 м; в класс «Пан Дюик» — многокорпусники длиной свыше 14,01 м и однокорпусные яхты длиной свыше 19,8 м.

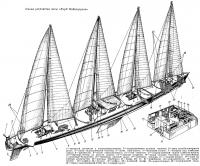

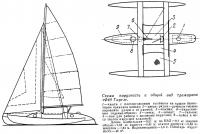

Для достижения столь высокой крейсерской скорости было решено строить судно с максимальной длиной по КВЛ и оснастить огромный, но относительно узкий корпус мощным парусным вооружением, с которым, однако, мог бы легко справиться один человек. В результате многомесячных расчетов, сложных и дорогостоящих испытаний моделей в опытовом бассейне (в масштабе 1/20) и аэродинамической трубе (в масштабе 1/10) был создан очень интересный, оригинальный проект.

Можно отметить, что продувка модели шхуны позволила существенно улучшить конструкцию вооружения. В частности, было уменьшено и число парусов (с 12 до 8) и общая площадь парусности (на 20%), для устранения нежелательного взаимодействия парусов была изменена высота мачт, а расстояние между ними было решено увеличить — длина корпуса возросла еще больше.

Как заявил Кола, три дня испытаний модели яхты в аэродинамической трубе дали больше информации, чем могло быть получено в лучшем случае за год эксплуатации в море...

Шхуна несет четыре грота площадью по 96 м2 и четыре рейковых стакселя по 100 м2. Высота мачт по 32 м. Блоки гика- и стаксель-шкотов перемещаются на роликах по радиальным рельсовым погонам, закрепленным на палубе. Управление яхтой может осуществляться как из просторной рулевой рубки, так и из главного кокпита, расположенного перед этой рубкой, и любого из четырех дополнительных кокпитов (каждый у своей мачты), защищенных козырьками и связанных с рубкой сквозным подпалубным коридором. Корпус яхты выполнен из стали.

Уровень технической оснащенности яхты А. Кола не укладывается в привычные понятия об оборудовании спортивного парусного судна. Достаточно сказать, что на яхте проложено свыше 10 км различных кабелей. Бортовая ЭВМ «Вэнг-2200», установка для приема метеокарт, аппаратура «Силосат» системы спутниковой навигации «Транзит», радиолокационная станция, гирокомпас, эхолот, лаги, новейшая аппаратура радиосвязи, надежный «авторулевой», система телевизионного контроля из рубки за состоянием парусов на каждой мачте, гидравлические регуляторы натяжения штагов и гидравлические сервоприводы рулевого устройства — вот далеко не полный перечень оборудования «Клуба Медитерранэ». Каждые 4 секунды капитан видит на экране новые данные о курсе и положении судна, скоростях судна и ветра, магнитном склонении, температуре забортной воды, температуре и влажности воздуха. Каждые 18 минут информация о месте судна автоматически корректируется по спутнику, причем обеспечивается точность указания координат до 300 м. Все навигационные расчеты выполняются по специальным программам при помощи быстродействующей ЭВМ.

С помощью клавиатуры ввода данных можно устанавливать пределы изменения любого из автоматически контролируемых параметров (например, ±10° для относительного курса ветра) и в случае достижения им указанной границы немедленно сработает звуковая и световая сигнализация.

Электроэнергию для работы всего этого многочисленного электрического и электронного оборудования могут попеременно поставлять два блока аккумуляторных батарей (общим весом около 3 т), подзаряжаемых любой из трех систем: генератором (до 3000 А·ч), навешенным на вспомогательный двигатель — дизель мощностью 350 л. с.; генератором (до 350 А·ч), приводимым в движение двумя ветряными двигателями, установленными у транца (они высокоэффективны при скорости ветра свыше 20 уз) или солнечными батареями (до 150 А-ч в ясную погоду).

Яхта на острых курсах может идти до 40° к ветру. Рассчитанная на достижение скоростей до 15 уз при ходе в полный бейдевинд (на невысокой волне) и до 25 уз при попутных курсах, шхуна при испытательном выходе — во время перегона из Средиземного моря на север Франции — демонстрировала устойчивую среднесуточную скорость 13,75 уз (330 миль в сутки).

Стоимость проектных работ, постройки и подготовки к гонкам яхты «Клуб Медитерранэ» составила около 6 млн. долл. Естественно, такие расходы не по карману никакому яхтсмену! Финансирование создания рекордной яхты взяли на себя заинтересованные в рекламе фирмы, изготовляющие оборудование для спортивных судов и навигационные приборы, а также богатый французский Средиземноморский яхт-клуб, в честь которого и была названа яхта (ранее предполагалось назвать ее «Манурева»).

Подготовка А. Кола к выступлению в гонках на «Клуб Медитерранэ» вызвала бурю возмущения у одних яхтсменов и восторг — у других. Первые (это, например, ответственные представители оргкомитета ОСТАР из Королевского западного яхт-клуба Англии), считали появление гигантского высокоавтоматизированного судна в гонке попранием принципов честной спортивной борьбы, подменой состязания яхтсменов конкуренцией технических средств. Другие же, указывая на то, что яхта построена без единого нарушения действующих правил соревнований, считали ее создание закономерным проявлением торжества технической мысли, направленной на достижение победы в гонке. Оргкомитет долго анализировал мнения противоборствующих сторон и в конце концов, приняв во внимание и заслуги самого А. Кола, допустил его к участию в гонке, однако ограничил использование установленного на борту электронного оборудования.

Оргкомитету пришлось рассматривать заявки в общей сложности 197 яхтсменов; были допущены к старту ОСТ АР-76 лишь 144 спортсмена, в том числе; 9 — на судах класса «Пан Дюик», 44 — «Джипси Мот» и 91 — на самых малых судах класса «Джестер».

Фаворитами гонки считались яхтсмены, выступающие на самых крупных яхтах класса «Пан Дюик», от которых можно было ждать установления нового рекорда. Крупнейшую «эскадру» в этом классе выставили французы: помимо 72-метрового «монстра» А. Кола — еще 6 крупных судов. Среди них бывшая «Вандре-ди, трез», выступающая в ОСТАР-76 под новым названием «ИТТ-Океаник» с капитаном Ивоном Фоконье; мощный 22-метровый катамаран «Крите-III» (бывший «Бритиш Оксиген») с Жаном-Ивом Терленом; 23-метровый однокорпусный кеч «Пан Дюик VI» с ветераном гонок (победителем 1964 г.) Эриком Табарли и несколько меньший по размерениям вооруженный шхуной тримаран «Уайльд Рокит» с Жоэлем Шарпентье. Предполагалось также, что в гонке примут участие два быстроходных французских тримарана: «Манурева» (бывший «Пан Дюик IV») с капитаном Жаном-Франсуа Кола (брат Алэна) и «Гран Ларж» длиной 26 м с П. Инглишем.

Надеждой англичан был Чей Блит, собиравшийся выступать на исключительно быстроходном тримаране «Грэйт Бритн III» длиной 24,4 м, однако он так и не смог выйти на старт из-за аварии своего судна и осложнений с квалификационной комиссией. Таким образом выходило, что в классе «Пан Дюик» единственным «не французом» оказывался американец Майкл Кэйн (на новом 19-метровом тримаране «Спирит оф Америка», оснащенном для надежности пятью различными системами автоматического удержания судна на курсе), однако уже перед самым стартом в этом же классе неожиданно оказался и его соотечественник Том Гроссман: длина по КВЛ его тримарана «Кап-33» (3-го «призера» гонки 1972 г.), к удивлению самого капитана, оказалась на 90 см больше допустимой для «среднего» класса «Джипси Мот»...

В «среднем» классе на призовые места прочили англичан М. Мак-Муллена, выступающего на тримаране «Три Чиес» (5-е место в ОСТАР-72) и Дж. де Траффорда на тримаране «Квест» (длина 10,4 м). Из французских яхтсменов явным претендентом на призовые места считали Жака Тимсита на однокорпусной яхте «Арауна-IV» (11,6 м). Специалисты отмечали также высокие технические качества однокорпусного шлюпа «Голаузе» (17,4 м), на котором впервые выступающий в крейсерских океанских гонках швейцарец Пьер фелман также вполне мог рассчитывать на хороший результат.

В наиболее многочисленной «младшей» группе участников только 10 заявок из 91 приходилось на многокорпусные суда (в том числе лишь 2 — на катамараны). Здесь предсказывать победителей было особенно трудно — уж очень разнородным и пестрым как по степени подготовки яхтсменов, так и по техническому совершенству судов выглядел состав участников. И все же чаще других как потенциальных победителей на однокорпусных судах называли французов Марка Лински, Алэна Габбая и Жиля Ватона на яхтах типа «Фри-уль-38», ветерана гонок ОСТАР англичанина Вэла Хоуэлла, выступающего на «Юнибрасс Брайтон», и американца Майка флэнегана на «Гэллопинг Гэл». Длина судов всех перечисленных яхтсменов равнялась пределу для этого класса — 11,57 м. Из тех, кто собирался стартовать на многокорпусных судах, по мнению специалистов, наибольшие шансы на успех имели англичанин, главный редактор газеты «Файнэншнл Таймс» и опытный гонщик Дэвид Палмер на тримаране «ФТ» (10,6 м) и американец Уолтер Грин на тримаране «Фэендс» (9,2 м).

Заявки поступили от пяти женщин: уже участвовавшей в гонках ОСТАР опытной английской яхтсменки Клэр Фрэнсис на «Робертсоне Джолли» (11,4 м) и дебютанток — француженки Алин Маршан на «Лого» (11,6 м), итальянки Иды Катильони на яхте длиной 10,5 м и француженки Доминик Бертье на яхте «5100» (11,27 м), оборудованной, кстати сказать, бортовой ЭВМ типа «ИБМ-5100» для решения навигационных задач. Все он», выступали на однокорпусных судах.

В ОСТАР-76, как и в предыдущей трансатлантической гонке, приняли участие яхтсмены из социалистических стран. Были оформлены заявки двух польских спортсменов — Збигнева Пу-хальского, уже вторично участвующего в гонках на «Миранде» (кл. «Джипси Мот»; в 1972 г. финишировал 32-м) и Казимежа Яворского на яхте собственной конструкции «Спаниель» (кл. «Джестер»), двух болгар — Р. Пее-ва на «Сексагинте Приста» (кл. «Джипси Мот»; 13,7 м) и Г. Георгиев, на «Кор Кароли» (кл. «Джестер»; 9,2 м), а также хорошо известного в парусных кругах мужественного чехословацкого яхтсмена, участника ОСТАР-72 Ришарда Конкольского, неизменно выступающего на самодельной яхте «Ника» (кл. «Джестер»; 7,5 м; на ней он выполнил кругосветное одиночное плавание).

Такова была расстановка сил перед стартом, назначенным на 5 июня. Организаторы опасались, что при столь большом количестве стартующих судов в заливе Коусэнд-Бэй (вблизи брекватера Плимутского порта) окажется тесно и в свежую погоду будут возможны инциденты при маневрировании, однако погода с самого утра в этот день была на редкость спокойной. Дул легкий бриз южного направления, 125 участников гонки, тысячи зрителей на берегу и на сотнях судов с нетерпением ожидали полуденного выстрела.

В 11.50 провожающие, друзья и помощники покинули семь судов класса «Пан Дюик», стартующие первыми. До старта оставалось десять минут...

Все 125 яхт вышли из Плимута 5 июня и тут же рассыпались по просторам Атлантики.

Трассы трансатлантических переходов яхтсменов-одиночек в гонке обычно пролегают в диапазоне широт от 30° до 50° При выборе варианта трассы приходится считаться с действием таких неблагоприятных факторов, как встречное течение Гольфстрим, опасность столкновений со льдами и айсбергами, дрейфующими в летний период вплоть до широты 40°, преимущественно встречные юго-западные ветры, частые штормы и туманы. Теоретически кратчайший путь от Плимута до Ньюпорта по ортодромической траектории2 составляет всего 2810 миль; этот вариант, как и более северные, хорош еще и тем, что позволяет использовать благоприятное Лабрадорское течение (вблизи Ньюфаундленда), но и опасен во всех отношениях. Проходить напрямую через зону штормов и устойчивых противных ветров рискуют лишь спортсмены, выступающие на крупных однокорпусных судах. Движение южнее — по локсодромии позволяет уменьшить риск встречи с плавучими льдами и сильными штормами, однако этот вариант пути на 110 миль длиннее ортодромии и ближе к наиболее интенсивной зоне Гольфстрима. Более спокойным и благоприятным по направлениям ветров считается самый южный, так называемый «азорский» маршрут, но этот путь еще длиннее (3530 миль) и появляется риск попасть в штилевую обстановку. Такой вариант могут позволить себе только те, кто стартует на самых легких и быстроходных судах...

Полоса штормов, разбросавших яхты на первом же этапе гонки и вызвавших ряд аварий, для многих участников оказалась временем наиболее быстрого продвижения к цели. Идущие северным вариантом Э. Табарли и А. Кола в период с 6 по 9 июня продвигались за сутки до 250 миль. Если за спокойные первые 36 ч гонки «Клуб Медитерранэ» в общей сложности обогнало 15 судов, то к вечеру 6 нюня, когда ветер достиг средней силы, А. Кола начал демонстрировать мощь своего гиганта и легко обошел «Арауну-TV», «Петрушку» и даже второго «монстра» гонок — «ИТТ-Океаник». 9 июня Кола радировал, что шхуна устойчиво развивает скорость 19 уз, однако в тот же день беда настигла и «Клуб Медитерранэ», хотя на яхте, казалось, все было предусмотрено конструкторами, работавшими в тесном контакте с капитаном.

Совершенно неожиданно от значительных знакопеременных нагрузок стали разрываться тщательно рассчитанные и имевшие, казалось бы, нужный запас прочности стальные фалы парусов. Фал стакселя № 1 лопнул первым — парус вместе с рейком оказался за бортом. Ликвидация этой аварии стоила Кола двух суток тяжелого труда. Едва он привел все в порядок, разразился очередной шторм, фалы стали лопаться в блоках один за другим (естественно, при обрывах фалов рвались и паруса). И хотя на топ каждой мачты предусмотрительно было заведено по четыре (!) запасных фала, 17 июня «Клуб Медитерранэ» мог нести уже только три паруса из восьми (гроты № 3 и 4 и стаксель № 2), а на следующий день полетел и фал последнего стакселя. Это переполнило чашу страданий обессилевшего Кола, который, к тому же, не совсем оправился от перелома правой ноги, произошедшего месяцем раньше. Рассчитывать на успешное завершение гонок на тяжелом судне, лишенном большей части парусов, он не мог и решил зайти в порт Сент-Джонс (на Ньюфаундленде) для ремонта.

Информация об изображении

Карта Северной Атлантики с нанесенными трассами пути пяти победителей ОСТАР-76

Заметим, что согласно правилам ОСТАР заход в порт отнюдь не означает прекращения гонки: яхтсмен имеет право становиться на якорь или швартоваться в любом порту и даже использовать буксировочные средства для входа или выхода из порта (на расстоянии не более 2 миль и так, чтобы направление буксировки не способствовало продвижению яхты к финишу; кстати сказать, в пределах указанного расстояния допускается использовать и двигатель яхты). В ходе гонки яхтсмену не разрешается принимать какую-либо помощь со стороны, кроме консультаций по навигационным вопросам, однако во время захода в порт обращаться за помощью для ремонта судна или для пополнения запасов провизии можно.

Карта Северной Атлантики с нанесенными трассами пути пяти победителей ОСТАР-76

Итак, 20 июня «Клуб Медитерранэ» ошвартовался у стенки в Сент-Джонсе. В течение 36 последующих часов три десятка мастеров во главе с А. Кола работали, не покладая рук. Когда 22 июня яхта уже выходила в море, на ней еще находились четверо помощников, которые лихорадочно ставили паруса, в том числе присланный самолетом грот с тримарана А. Кола «Манурева», который тут же подняли на фок-мачте...

Не повезло Ивону Фоконье: он сошел с дистанции, его «ИТТ» в тот же Сеит-Джонс привел буксир-спасатель советского промыслового флота. В эти же дни Жан-Иву Терлену пришлось своими руками затопить изломанный волнами катамаран «Крите-III». Их знаменитый соотечественник фаворит гонки — Эрик Табарли в течение первых четырех дней гонок лидировал в группе крупнейших судов. Все это время он шел северным маршрутом, максимально приближаясь к ортодромии. Его «Пан Дюик VI» имел мощную бортовую радиостанцию, однако расчетливый яхтсмен упорно хранил молчание в течение всего рейса, что порождало самые невероятные слухи о его блестящем продвижении к финишу. На самом деле и здесь все было далеко не просто.

9 июня Табарли лишился одного из важнейших устройств, необходимых для одиночного плавания: поломалась ось трансмиссии авторулевого. Одновременно вышел из строя новый американский электрогенератор, установленный в последний момент перед стартом. Яхтсмен, убедившись в невозможности исправить повреждения своими силами, пришел в замешательство, поневоле вспомнив, как в гонке 1968 г. он был вынужден сойти с дистанции по точно такой же причине поломки авторулевого! Расстроившись, он решил спуститься южнее, где хотя бы больше шансов использовать в качестве источника электроэнергии солнечные батареи. В течение 24 часов он шел курсом, который уводил его от цели, мучительно размышляя — прекратить борьбу или продолжать? (Тем временем около десятка яхт обошли его «Пан Дюик VI».) Однако 10 июня Табарли принял мужественное решение, которое потребовало от него двадцать суток напряженного труда: снова взял курс на запад.

Началось труднейшее плавание на большой яхте, которая была спроектирована, как выразился Табарли, «на все случаи жизии, кроме плавания в одиночку без авторулевого». Не будем забывать, что «Пан Дюик VI» строился не специально для ОСТАР; штатный экипаж его составляет ни много ни мало — 15 человек! Управление огромными парусами такой яхты в штормовых условиях — дело чрезвычайно трудное само по себе. Теперь же сложности несоизмеримо возросли: сделанное им самим аварийное приспособление для удержания яхты на курсе то и дело выходило из строя, лишая Табарли возможности нормально отдыхать. «Я устал так, что однажды простая смена стакселя заняла у меня целых полдня», — вспоминал он впоследствии.

Миля за милей продвигался Табарли к Ньюпорту, выжимая все возможное из яхты, используя многолетний опыт и все свое искусство для ликвидации отставания, допущенного за тяжелые сутки сомнений после аварии авторулевого. К 19 июня, когда А. Кола лег на последний галс к Сент-Джонсу, Табарли отставал от него — по генеральному курсу — примерно на 250 миль. Он ничего не знал о позициях своих конкурентов и не питал никаких надежд на победу, помня о своих задержках в рейсе.

Информация об изображении

Финиширует наименьшая из яхт участниц ОСТАР-76 — «Нике» Ришарда Конкольского

Когда в 6 часов утра 29 июня катер, крейсировавший мористее линии финиша у входа в Ньюпорт, подошел к борту вынырнувшего из тумана «Пан Дюика VI», первый вопрос, который задал Э. Табарли, был: «Сколько нас финишировало?» Услышав в ответ, что он пришел первым, яхтсмен был искренне удивлен и сдержанно произнес: «Это хорошо!» Так Эрик Табарли — замечательный французский яхтсмен во второй раз выиграл трансатлантические гонки одиночек, доказав, что мужество и воля, помноженные на опыт, приносят плоды.

Финиширует наименьшая из яхт участниц ОСТАР-76 — «Нике» Ришарда Конкольского

Вторым — через 7 ч после Э. Табарли финишировал Алэн Кола. «Я хотел и должен был быть первым, побив свой собственный 20-дневный рекорд,— заявил он журналистам, — ведь первую половину пути мне удалось пройти за 8 суток! Победе помешали недоделки и ошибки при вооружении яхты. Прошу учесть, я вел наблюдение за ее достройкой по телефону — с больничной койки. Не сомневаюсь, что на моем замечательном судне я смогу пройти эту трассу за 18 суток. Встретимся через четыре года!» Помощь, оказанная ему при постановке парусов в Сент-Джонсе, роковым образом сказалась на результате его рейса: несмотря на бурные протесты яхтсмена, судейская коллегия оштрафовала А. Кола 10 % -ной надбавкой к фактически показанному времени.

Итак, рекорд 1972 года побить не удалось никому. Если «опоздание» на 5—6 суток фаворитов, выступавших на крупных яхтах, было своего рода неожиданностью, то настоящим сюрпризом для болельщиков явилось появление в Ньюпорте третьим (через 17 ч после А. Кола) канадского яхтсмена Майкла Бирча на маленьком 9,5-метровом тримаране «Фёд Тартл», выступавшем в категории «Джестер».

Легкое пластмассовое суденышко типа «Вэл», спроектированное Диком Ньюиком, гораздо больше подходит для прибрежных гонок, чем для многодневного перехода через штормовую Северную Атлантику. Канадец совершил тяжелейший трансатлантический вояж в поистине спартанских условиях: ширина его кормовой каютки, как и открытого кокпита, не превышает 80 см; подвесная койка, простейшая туристская газовая плитка, единственная аккумуляторная батарея — вот основное внутреннее оборудование «Фёд Тартл» («Третьей Черепахи»), С рангоутом и парусным вооружением, снятыми с гоночной яхты класса «Солинг». не имея даже простейших приборов для замера скорости ветра и судна, М. Бирч сумел выиграть около полутора суток у лучшего из остальных «многокорпусников» — Тома Гроссмана, выступавшего на большом (класс «Паи Дюик»!) тримаране «Кап-33». но избравшего южный маршрут.

Бирч, кстати сказать, на трое суток улучшил прежний рекорд ОСТАР для малых судов своей категории. Опытный и умелый моряк, он в самые тяжелые штормовые дни либо спал, либо читал в своей каютке. «У меня не было никаких проблем, — заявил он,— сообщать было не о чем!». К удивлению всех, «Третья Черепаха» пришла в Ньюпорт без каких-либо повреждений — как новая!

Настоящую сенсацию произвел поляк Казимеж Яворский, впервые участвовавший в столь сложных международных соревнованиях. Он появился на финише четвертым, отстав от Бирча всего на 3 ч. «Был туман, — рассказывал польский яхтсмен, — если бы я видел тримаран канадца, то поставил бы спинакер и, наверно, легко обошел бы его». Пример Яворского и Бирча показывает, что даже в таком сложном парусном состязании, как ОСТАР. имеет шансы на победу обычное — не экстремальное судно!

Том Гроссман на «Кап-33» намеревался пройти средним по широте маршрутом, но две серьезные поломки трубчатых связей между средним корпусом и правым поплавком заставили его спуститься в более безопасную южную зону. Чтобы не доломать тримаран. Гроссману приходилось резко убавлять площадь парусов даже при незначительном усилении ветра уже до 4—5 баллов, однако он сумел привести «Кап-33» в Ньюпорт, показав лучшее время на южном маршруте.

В категории «Джипси Мот» первым оказался француз Жан-Клод Паризи на яхте «Петрушка», хотя и он не обошелся без непредвиденных осложнений. Выбрав северный маршрут, он довольно быстро продвигался на запад, пока на 13-й день гонки у него не заклинило грота-фал; перезаложить фал через запасной блок так и не удалось, Жан-Клод пришел в Америку без грота — под стакселями.

Из женщин успешно закончила гонку только англичанка Клэр Фрэнсис — смелая, опытная и волевая яхтсменка, избравшая наиболее северный маршрут — до 53° СШ (любопытно отметить, что в течение всего рейса она страдала морской болезнью). Ее «Робертсоне Джолли» на подходе к Ньюфаундленду отставал от «Спаниеля» К. Яворского на какие-то 80—100 миль, но затем Фрэнсис попала в зону плавающих льдов и едва не столкнулась с одним из трех замеченных ею айсбергов. Потери скорости из-за опасности столкновения со льдами заставили ее отказаться от мысли зайти в Сент-Джонс для ремонта поврежденного авторулевого, она закончила гонку 13-й (к слову сказать — второй среди английских участников гонки и с результатом, лучшим чем у Ф. Чичестера в 1960 г.).

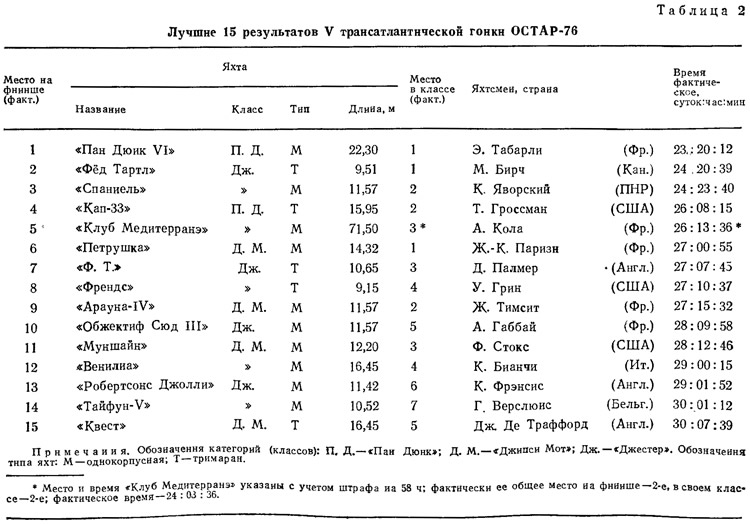

Лучшие 15 результатов ОСТАР-76 приведены в табл. 2. Интересно отметить, что треть из этих 15 судов — тримараны, а половина — суда категории «Джестер», т. е. наименьшего размера. В общей сложности V трансатлантические гонки одиночек закончили, уложившись в зачетное время, 73 яхты: из них 3 — категории «Пан Дюик», 18 — «Джипси Мот» и 52 — «Джестер». Когда организаторы ОСТАР произвели пересчет результатов е учетом гандикапа, таблица стала неузнаваемой: так, Ришард Конкольский, пришедший на финиш 49-м с фактическим временем 39 суток 10 час 49 мин, получил «исправленное время»... 5 суток 13 час 49 мин (и передвинулся с 33-го места в своем классе на 2-е!).

Невольно вспоминаются слова Дэвида Палмера (занявшего 7-е место): «Чтобы чего-либо добиться в этой гонке, мало быть незаурядным моряком, мало иметь хорошее судно, которому безоговорочно доверяешь, нужно еще и дьявольское счастье! Именно оно является наиболее захватывающим элементом этих захватывающих состязаний». Да, из-за очень сложных погодных условий многим яхтсменам спортивное счастье изменило: за первые же две недели гонки 30 из них сошли с дистанции из-за различных поломок и повреждений техники, а всего не получило зачета 52 яхтсмена, т. е. 42% участников (табл. 1). В результате аварий затонуло 7 яхт, погибли два человека.

30 июня грузовое судно «Нима» обнаружило в точке с координатами 47° 30' СШ и 43° ЗД яхту американца Майка Флэнэгана «Гэллопинг Гэйл», дрейфовавшую без своего капитана; еще одна яхта погибла без вести вместе с яхтсменом...

Эти трагические события еще раз напоминают организаторам всех океанских гонок о необходимости более строгого отбора яхтсменов и проверки их судов перед допуском к старту. Многие ждут от организаторов ОСТАР установления верхней границы размеров участвующих в гонках судов, поскольку налицо тенденция узаконить эскалацию «гигантизма», поощряемую в коммерческих целях меценатами парусного спорта. Введение такого лимита в какой-то мере позволит и снизить опасность плавания яхтсмена-одиночки на судне, с парусами которого он не в силах совладать в аварийной ситуации.

Настоящие любители парусного спорта выступают за то, чтобы в этих несомненно очень интересных состязаниях яхтсменов-одиночек победили истинно спортивные начала — дух честного соперничества равных с обеспечением для всех участников максимальной безопасности.

Примечания

1. Сокращение ОСТАР — по первым буквам английского названия Observer Singlehanded Transatlantic Race (субсидируемая газетой «Обсервер» одиночная трансатлантическая гонка).

2. Ортодромия — кратчайшее расстояние между двумя точками на шаровидной поверхности Землн, являющееся дугой большого круга. На навигационных картах, которые строятся в равноугольной цилиндрической (меркаторской) проекции, ортодромия выглядит кривой с выпуклостью, обращенной в сторону ближайшего полюса.

Если судно совершает плавание, идя постоянным курсом, его путь на навигационной карте прокладывается в виде прямой линии — локсодромии.

Разность в длине между орто- и локсодромией становится ощутимой только при плавании на большие расстояния.