Адмирал Ю. А. Пантелеев

Шла страшная блокадная зима. Одной из важнейших задач, от решения которых зависела судьба Ленинграда, была подготовка Дороги жизни к летней навигации 1942 года. Помогала вся страна. Строились причалы и склады, прокладывались подъездные пути, стягивались к Ладоге пригодные для перевозок буксиры и баржи, ремонтировались корабли Ладожской флотилии.

По специальному решению правительства в тяжелейших условиях осажденного города была развернута постройка крупной серии стальных озерных барж. Этим решалась проблема тоннажа.

Тогда же возникла и идея создания большого числа малых маневренных транспортных средств для перевозки людей и взрывоопасных грузов через озеро. Вероятность потопления таких судов благодаря их малым размерам существенно уменьшилась бы, возможные же единичные потери менее болезненно сказывались на общем объеме перевозок.

В апреле 1942 г. директоров судостроительных заводов вызвали в Смольный. Их приняли руководители обороны города Андрей Александрович Жданов и Алексей Александрович Кузнецов. На столе лежали развернутые чертежи, фотоснимки. Была поставлена задача: в кратчайшие сроки освоить серийную постройку для Ладоги малых самоходных плашкоутов. Основные требования, сформулированные А. А. Ждановым, сводились к тому, что подобные суденышки должны быть как можно более простыми в управлении и увертливыми, так как за ними будут охотиться «мессершмитты», мелкосидящими — способными подходить к необорудованному берегу, чтобы можно было производить погрузку и разгрузку, где понадобится, а не у постоянно находящихся под угрозой воздушного налета причалов.

А. А. Жданов получил заверение, что ленинградские судостроители до вскрытия льдов, т. е. не больше чем за полтора месяца, сумеют построить первую партию таких плашкоутов.

Работа по проектированию и подготовке производства несколько упрощалась благодаря тому, что имелся прототип — малый десантный плашкоут, созданный еще до войны на Таллинском судоремонтном заводе. Тактико-техническое задание на его проектирование было подготовлено в апреле 1941 г. зам. н-ка техотдела КБФ инженер-капитаном 2 ранга Н. Е. Гончаровым; постройкой головных судов руководил начальник докового цеха К. Л. Лукьянов.

Как вспоминает бывший командующий Ладожской военной флотилией В. С. Чероков, несколько недостроенных плашкоутов удалось отбуксировать из оставляемого флотом Таллина в Кронштадт; здесь шесть судов ввели в строй и они участвовали в боевых действиях при срочной эвакуации наших войск из-под Выборга.

Теперь требовалось, сохранив идею прототипа, максимально упростить его конструкцию с расчетом на конкретные возможности каждого из предприятий, учтя и сверхжесткие сроки, и истощение обессилевших людей...

Головным предприятием по выполнению этого заказа штаба обороны Ленинграда стал «Петрозавод» (директор К. В. Шевченко, главный инженер Б. С. Стебаков, парторг В. И. Романовский). Работая буквально круглые сутки, инженеры М. П. Цветков, М. А. Крылов, Н. А. Киселев, А. Б. Маньковский под руководством главного конструктора Б. В. Плисова за несколько дней разработали проект.

Параллельно вариант плашкоута проектировался и на другом предприятии (ныне — Адмиралтейское обьединение). Группой конструкторов, возглавляемой главным инженером завода Ю. Г. Деревянко (в нее входили, в частности, В. М. Мудрев и А. Н. Тюшкевич), был разработан проект двухтрюмного плашкоута с упрощенными обводами, по которому впоследствии и было построено наибольшее число Судов.

Несмотря на все тяготы блокады, голодающие рабочие за десять дней построили первые два тендера1 грузоподъемностью по 1S т.

В конце мая эти тендера прошли ходовые испытания, а 1 июня уже три тендера, включая 25-тонный, были осмотрены членами Военного совета фронта во главе с А. А. Ждановым и В. Ф. Трибуцем.

Суденышки, на которых были установлены 75-еильные автомобильные двигатели с грузовика «ЗИС-5», уверенно развивали скорость 5— 6 узлов и обладали ценнейшей способностью разворачиваться чуть пи не на месте, вползали носом на отмелый берег Невы. Затем тендера были подняты на стенку. Жданов внимательно осмотрел их и потребовал форсировать серийную постройку таких судов.

Постройку тендеров наладили на шести судостроительных и судоремонтных предприятиях. Была организована и их кооперация; так, «Петрозавод» поставлял гребные винты и подшипники Гудрича, Балтийский завод — кингстоны и т. д.

Измученные блокадной зимой, ценой героических усилий, работая едва ли не вручную, судостроители за период с 20 мая по 1 августа (т. е. за 2 месяца и 10 дней) сдали морякам 118 тендеров. Сдача заказов флоту много времени не отнимала: матросы работали на постройке тендеров на всех этих предприятиях. Готовые суда немедленно грузили на железнодорожные платформы и отправляли в Осиновец. Здесь тягачом стаскивали прибывший тендер с платформы на наклонную дорожку простейшего слипа, и прямо на своем днище судно сползало в воду.

Построенные на разных заводах суда различались и по величине, и по внешнему виду. Большую их часть составляли двухтрюмные 25-тонные тендера, меньшую — однотрюмные 15-тонные (практически их строил только «Петрозавод»), однако и внутри каждого из этих двух основных типов судов существовали некоторые отличия, в частности — в форме корпусов.

Ждановцы по проекту главного конструктора завода О. Ф. Якоба построили несколько тендеров значительно большей грузоподъемности — 100-тонных. Благодаря более удачному соотношению длины и ширины эти относительно узкие и длинные тендера при установке двух двигателей по 75 п. с. развивали даже большую скорость, чем малые 25-тонные.

Недавно в архиве одного из предприятий были обнаружены (и переданы Центральному военно-морскому музею] чертежи типовых тендеров. Теперь можно более определенно назвать их характеристики.

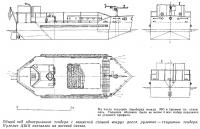

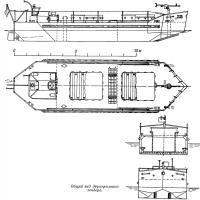

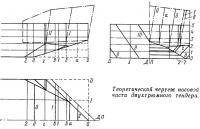

Корпуса тендеров представляли собой плоскодонные и прямостенные сварные коробки, собранные из предварительно изготовляемых плоскостных секций. Формы оконечностей были упрощенными — «гранеными». О применении хорошо обтекаемых округлых обводов — нечего было и думать. Во-первых, это несоизмеримо усложнило бы и неизбежно задержало работу на всех построечных операциях. А во-вторых, в блокадных условиях абсолютно нереально было рассчитывать на гибку огромного количества стальных листов: не было ни сил у рабочих, ни оборудования, ни топлива; нельзя было применять ни горячую гибку с нагревом металла в огромных печах, ни холодную — в мощных гибочных станках-вальцах. Большая заслуга конструкторов и состоит в том, что всемерное упрощение проектов, продиктованное конкретными условиями, относительно мало сказалось на ходовых и маневренных качествах судна!

В принципе двухтрюмные тендера отличались от однотрюмных только общей длиной, добавлением поперечной переборки между трюмами и незначительным изменением обводов носовой части. Все остальные их элементы были полностью унифицированы.

Приведем размерения двухтрюмного 25-тонного варианта: длина наибольшая — 14,3 м, между перпендикулярами — 14 м; ширина габаритная — 3,8 м, по палубе — 3,6 м; высота борта до палубы — 1,5 м, до края носового фальшборта — 2,3 м. Водоизмещение порожнем при осадке 0,37 м — 13,56 т.

Длина между перпендикулярами однотрюмного тендера составляла 10,5 м.

Оборудование трюмов сводилось к тому, что на днище укладывали дощатый пайол, а вдоль бортов ставили откидные скамьи для людей; люки закрывались стандартными лючинами.

В корме — в машинном отделении под невысокой полурубкой — устанавливались двигатель «ЗИС-5», топливный бак (обыкновенная 250-литроввя бензиновая бочка) и коробка передач; первоначально однотрюмные тендера заднего хода не имели. Команды мотористу подавались при помощи переговорной трубы.

У поста рулевого — старшины тендера — на кормовом краю полурубки стоял нактоуз 6-дюймового шлюпочного компаса. Рулевое устройство было простейшим и потому надежным. Перо руля перекладывалось при помощи румпеля, как на шлюпке (на некоторых тендерах уже силами экипажа ставили штурвал).

На первых тендерах какие бы то ни было бытовые удобства отсутствовали совершенно. В дальнейшем в носовой части трюма моряки стали выгораживать себе «кубрик»: делали легкую дощатую переборку, оборудовали топчаны, ставили буржуйку (труба выходила прямо в трюм). На тендерах более поздней постройки помещение для жилья делали уже на заводах.

Тендера оборудовались простейшими навигационными огнями, леерным ограждением, сходнями, привальными брусьями, четырьмя кнехтами и носовыми битенгами. (Кормовые трубчатые битенги стояли только на первых двухтрюмных тендерах.) В носу двухтрюмных тендеров на днище приваривали по два фальшкиля, предназначенных для защиты корпуса при подходе к отмелому каменистому берегу.

Нужно сказать, тендера получились довольно надежными и мореходными судами. Первоначально им запрещали выходить в море уже при волнении 4 балла, однако впоследствии даже значительно перегруженные тендера ходили при 5 баллах и выше.

Днем и ночью эти суденышки со скоростью 5—6 уз ходили по трассе Кобона — Осиновец. Команды их работали поистине геройски, совершая по два-три рейса за сутки. С призывом к товарищам бороться за три рейса обратились матрос Илья Карагинцев и старшина 2-й статьи Афанасий Яковлевич Рыбаков.

Борясь за увеличение эффективности перевозок, экипажи ввели интересное новшество. Грузоподъемность судов лимитировала не столько малая высота надводного борта, сколько положение выхлопной трубы. Выхлопное отверстие (в левом борту) находилось на высоте всего 150 мм от КВЛ и служило своего рода грузовой маркой, ограничивающей прием груза и неизбежное при этом увеличение осадки. Тендеристы стали своими силами наваривать на выхлопную трубу патрубок, позволяющий увеличить осадку на 250 мм, что давало солидную добавку к грузоподъемности тендера (до 5—6 т на однотрюмном) без существенного ухудшение скорости и поворотливости.

Приведем несколько высказываний наших прославленных адмиралов, имевших прямое отношение к использованию тендеров на Ладоге:

Адмирал В. Ф. Трибуц: «Нас выручили знаменитые тендеры, эти незамысловатые самоходные суда, созданные в тяжелую блокадную зиму руками голодающих рабочих в содружестве с нашими матросами. 10048 рейсов сделали тендеры за кампанию 1942 г.! Экипажи тендеров сквозь штормы, под огнем вражеских самолетов смело бороздили воды Ладоги. 158086 т продовольствия и боезапаса, 98800 воинов доставили они в осажденный Ленинград».

Вице-адмирал В. С. Черепов: «Успешно выполнялась задача эвакуации из Ленинграда населения. В отдельные дни на эвакопункт в Борисову Гриву прибывало значительно больше людей, чем предусматривалось планом. А план этот был очень напряженный: в июне флотилия должна была перевозить по 5000 человек в день! Приходилось брать людей на суда сверх всяких норм. На каждый малый тендер вместо 25 человек принимали 50. И все же заботились, чтобы разместить поудобнее...

На некоторых тендерах мы установили пулемет ДШК, но на многих единственной защитой от вражеских самолетов оставалось личное оружие моряков — винтовки. Безопасность корабля всецело зависела от мастерства, от умения вовремя уклониться от ударов врага».

Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков: «На Ладожском озере, чтобы хладнокровно выдерживать атаки неприятельских самолетов на тихоходных и медлительных кораблях, надо было иметь какие-то особые нервы и необычайное мужество».

Адмирал Ю. А. Пантелеев: «Фашистским стервятникам так и не удалось потопить ни один из 118 ладожских тендеров. По всей Ладоге и среди эвакуирующихся жителей города разнеслась молва о неуязвимости этих корабликов. Я слышал, как прибывающие в Осиновец ленинградцы просили отправить их через озеро «только на тендере»...

Небольшая осадка и подъем днища в носовой части в сочетании с относительно солидной грузоподъемностью делали тендера незаменимыми при высадке десантов. Но при этом уже нельзя было рассчитывать только на маневренность и малые размеры: следовало подумать о вооружении и защите тендера как полноценного боевого корабля, которому неминуемо придется подходить к берегу, занятому врагом, под жестоким огнем.

На все тендера поставили на носовой битенг по пулемету ДШК; на некоторых двухтрюмных тендерах такой пулемет иногда устанавливали между люками. (На черноморских тендерах армейские пулеметы ДШК прямо приваривали треногой к палубе в носу.)

По инициативе тендеристов Антонова, Данильца, Зуева, Комарова и других была продумана защита носовой части судна, двигателя и поста рулевого. Вооружение и бронирование балтийских тендеров осуществлялось на Кронштадтском судоремонтном заводе. Были случаи, когда вся надводная часть тендера покрывалась тонкой броневой сталью, но все же броня использовалась редко. Чаще всего вопрос защиты от осколков и пуль решался экипажем тендера с применением тех материалов, которые в данный момент имелись под рукой. Как правило, на фальшборт наваривали дополнительный стальной лист, чем и защищался нос тендера.

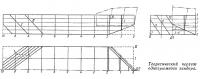

Защита рулевого претерпела некоторую эволюцию и в конце концов пришла к тому виду граненой стенки, какой показан на чертеже однотрюмного тендера. Первоначально устанавливали или только защиту носа, или только стенку, считая, что с носа тендер уже достаточно защищен самим фальшбортом. В дальнейшем защита рулевого стенкой стала характерна для всех тендеров.

Стенка, защищавшая рулевого спереди, ставилась прямо на крышу рубки, кормовая — на палубу. Между ними оставались неширокие проходы с каждого борта. Стенка собиралась на месте из двух рядов досок или стальных листов, между которыми засыпали песок, закладывали булыжник, чугунные чушки, пачки листов кровельного железа и т. п. Общая толщина слоя защиты доходила до 20 см, высота стенки — приблизительно до уровня груди стоящего человека. Иногда такую стенку для защиты рулевого сооружали из листов броневой стали, однако такие случаи были очень редки.

Двигатель и бензиновый бак просто обкладывали мешками с песком.

Для уничтожения получавшегося дифферента на корму, в носовую часть загружали балласт, в результате снижалась скорость и грузоподъемность тендера. Некоторые старшины, чтобы не терять грузоподъемности судна, отказывались от специальной защиты поста рулевого.

Тендера в десантном варианте в зависимости от водоизмещения принимали на борт от 35 до 60 бойцов со всем снаряжением.

Удалось осуществить интересную идею командира дивизиона тендеров капитана 2-го ранга В. С. Сиротинского и старшего лейтенанта Андреева: соединив два двухтрюмных тендера прочным настилом, получили мелкосидящий самоходный паром, способный принимать тяжелую боевую технику, включая танки. Тендера связывались двумя рядами брусьев; один ряд ложился поперек судов, другой — вдоль на уровне комингсов грузовых люков; поверх брусьев укладывался настил. Как вспоминает Б. И. Потапов, такие паромы перевозили одновременно по два танка или по четыре грузовика — «студебеккера».

Известно, что два таких парома использовались для постановки мин в Выборгском заливе. Для этого на настил укладывались минные рельсовые пути, позволяющие принимать 20—25 мин. А те же ладожские однотрюмные тендера, переброшенные на юг, занимались прямо противоположным делом — тралили мины на Азовском море...

Конструкторам и рабочим блокадного Ленинграда никак не думалось, что этим маленьким и примитивным на вид судам суждена такая славная большая жизнь, что матросы и солдаты, сражавшиеся на многих участках огромного фронта, уважительно назовут это судно — «товарищ тендер»!

Примечания

1. Само слово тендер — восходит к принятому в русском парусном флоте XIX века названию класса самых малых боевых судов для действий вблизи берега. Тендера (или куттера, а отсюда — катера) представляли собой одномачтовые суда водоизмещением до 50—60 т с 10—12 пушками на палубе. Термин попал к нам из английского флота, где тоже означал вспомогательное судно (от tender — помощник, заботящийся).