Те самые БКА, которые главнокомандующий и нарком ВМФ в годы войны адмирал флота Н. Г. Кузнецов назвал «самыми удобными во всех отношениях», «универсальными», «очень нужными» кораблями, «отлично решавшими свои задачи в составе речных флотилий, взаимодействовавших с армейскими частями».

О боевых действиях БКА написано немало (сошлемся, в частности, на такие публикации «КиЯ», как статьи И. Плехова и С. Xватова «Речные танки идут в бой» в №98 и «Путь на Берлин» в №114). А вот о тех же бронекатерах как об очень интересных кораблях — образцах техники своего времени найти достоверные сведения даже в специальной литературе трудно.

Из удачных публикаций последних лет в научно-популярной литературе стоит назвать краткую, но содержательную статью кУниверсальные корабли для войны на реках» Г. Смирнова и И.Черникова в журнале «Моделист-конструктор» № 7 за 1987 г. Но и по ней невозможно представить, например, очень интересные и сложные обводы кормы, общее расположение корабля или такие особенности его корпуса, как сочетание клепаных и сварных конструкций. А без этого рассказ о БКА как инженерном сооружении не может быть сколько-нибудь полным.

Теперь мы имеем возможность предложить вниманию читателей обещанную еще несколько лет назад статью, подготовленную по просьбе редакции одним из старейших конструкторов-кораблестроителей, непосредственным участником проектных работ по совершенствованию БКА в военные годы Владимиром Владимировичем Бурачком.

Предваряя первую ее часть, подчеркнем необычность уже самого сочетания таких понятий, как «броня» и «катер». Непростая даже на первый взгляд задача создания мелкосидящего бронекатера, быстроходного и имеющего мощное вооружение, на самом деле была исключительно сложной. И здесь вполне уместна параллель с историей создания таких образцов боевой техники, как танк «Т-34» или штурмовик «ИЛ»: удачное компромиссное решение, удовлетворившее всем противоречивым требованиям, обеспечило максимально высокий уровень боевых качеств и сделало возможным массовое строительство в тяжелых условиях военных лет.

Серийная постройка БКА продолжалась около девяти лет. И, как это ни покажется странным, все эти годы работа конструкторов — авторов проекта — не прекращалась. Приходилось учитывать изменения реальных возможностей предприятий, замены в составе поступающих материалов, оборудования, двигателей. С учетом боевого опыта при малейшей возможности усиливалось вооружение, повышалась живучесть корабля. Поэтому неудивительно, что построенные в разное время БКА отличались по своим тактико-техническим данным. Неслучайно же наши читатели — москвич В. Григорьев и ростовчанин А. Егоров — обратили внимание на то, что БКА, стоящие на пьедесталах славы в разных городах, имеют разное вооружение. По той же причине отмечается разнобой в приводимых различными авторами сведениях о БКА.

Подробнее о работе конструкторов по совершенствованию и корректировке проектов БКА в годы войны будет рассказано во второй части статьи В.В. Бурачка. А пока вернемся к середине 30-х годов.

Как символ Победы возвышаются они на каменных основаниях, напоминая о той заметной роли, которую сыграли эти небольшие по размерам мелкосидящие корабли в годы войны.

Бронекатера (БКА) как специально приспособленный к речным условиям класс малых бронированных кораблей нашли в нашем флоте наиболее совершенное инженерное решение и не имели себе подобных в других флотах. В этом смысле они уникальны. Поэтому рассказ об их создании и усовершенствовании может представлять определенный интерес.

В 1938 г. из-за ареста отца я оказался безработным, несколько месяцев нигде не мог устроиться и только случайная встреча на улице с моим учителем — Петром Федоровичем Папковичем1 изменила мое плачевное положение. Этот прекрасный и мужественный человек, пренебрегая неприятностями, которые могли его ожидать, помог мне и в сентябре того же года я стал сотрудником ленинградского Речсудопроекта. Это была небольшая проектная организация, принадлежавшая наркомату водного транспорта. Помещалась она в старом двухэтажном торговом помещении на углу Чернышева переулка (нынешняя улица Ломоносова) и набережной канала Грибоедова.

Приняли меня в исследовательский сектор. Сначала прямого отношения к бронекатерам, которые тогда уже строились по чертежам Речсудопроекта, я не имел. Но в дальнейшем меня перевели в организованный с первых дней войны проектный сектор бронекатеров.

В те годы Речсудопроект отличался очень сильным и смелым в творческом плане составом молодых по возрасту конструкторов. Зная его людей и традиции, могу предположить, что инициатором создания БКА и была эта организация. Мне представляется, что после принятия Первого пятилетнего плана, одной из задач которого было укрепление обороноспособности страны, и ряда постановлений Совета труда и обороны о строительстве современного военного флота зревшая идея2 создания речного бронекатера нашла выражение в техническом предложении, разработанном этим коллективом.

В конце 1934 — начале 1935 г. Речсудопроект3 получил задание на проектирование такого бронекатера. Требовалось создать перевозимый по железной дороге малый корабль с максимальной осадкой около 0,5 м и скоростью хода около 20 уз, защищенный противопульной броней и вооруженный двумя артиллерийскими танковыми башнями.

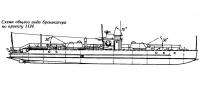

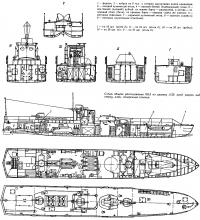

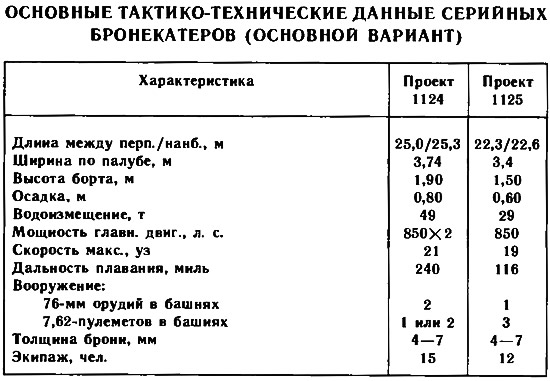

Проработка показала, что выполнить требование задания в отношении полуметровой осадки не представляется возможным. Убедившись в этом, заказчик согласился на создание двух типов катеров: однобашенного малого с осадкой 0,6 м для рек с небольшими глубинами в межень (в дальнейшем известного как проект 1125) и двухбашенного большого (проект 1124) — для несения службы на более глубоководных бассейнах.

Разработка обоих проектов велась в основном конструкторами корпусного отдела, начальником которого был Ю. Ю. Бенуа. Его назначили главным конструктором БКА и оставался он им на протяжении всех военных лет. По его инициативе по мере накопления боевого опыта и изменения условий работы промышленности проекты все время модернизировались и усовершенствовались.

Юлий Юльевич был широко образованным обаятельным человеком, пользовавшимся всеобщим уважением. Обладая большой внутренней дисциплиной и необыкновенной работоспособностью, он умел увлечь сослуживцев на творческие поиски и решение любых возникавших задач. Всячески поддерживая инициативу подчиненных, никогда не навязывал свое решение. Приступы бронхиальной астмы, которой страдал Юлий Юльевич с детства, были мучительными и особенно частыми во время войны, но и тогда он не позволял болезни сломать себя. Его неизменно уважительное отношение к сотрудникам способствовало созданию в руководимом им коллективе непринужденной, по-настоящему творческой рабочей обстановки и, хотя это может показаться странным, строгой дисциплины: просто никаких нарушений здесь не могло быть! Его постоянно влекло к новому. И, конечно, неслучайно в дальнейшем, уже после завершения проектирования БКА второго поколения, воплотивших опыт войны, он весь ушел в проблемы, связанные с новыми принципами движения, стал, в частности, автором первых монографий по СВП.

На воспроизводимой здесь фотографии Ю. Ю. Бенуа снят с группой участников проектирования БКА. Кроме запечатленных на снимке конструкторов, в этой работе участвовали Михаил Брониславович Янчевский, Валентин Иванович Жизневский, Федор Иванович Баженов, Федор Анатольевич Фрейгаг, Серапион Борисович Амосов, Юрий Александрович Кузнецов и другие.

Поскольку танков-амфибий в те годы практически не было, БКА предназначались в первую очередь для поддержки армейских частей при боевых операциях на речных водных рубежах.

Основными требованиями к проектируемым кораблям были:

- малые размерения, создающие минимальную площадь цели при обстреле неприятелем и необходимые для обеспечения скрытного подхода и внезапной атаки, а также возможности перевозки по железной дороге;

- минимальная осадка, позволяющая использовать БКА на малых реках и дающая возможность на больших водоемах подходить к отмелому берегу;

- относительно большая скорость, позволявшая, в частности, маневрировать под огнем противника, давая то малый, то максимальный ход;

- мощное и защищенное броней вооружение, состоящее из танковых артиллерийских башен и башенных пулеметных установок, и легкое бронирование для защиты катера от ружейно-пулеметного огня (имелись в виду такие же толщины, как у штатных бронещитов артиллерийских орудий и пулеметов).

Сложность выбора размерений и компоновки бронекатеров заключалась в необходимости поиска приемлемого компромисса, удовлетворявшего всем требованиям технического задания, многие из которых были противоречивы. Ограниченные железнодорожной габаритностью главные размерения, а также лимитированная осадка плохо увязывались со значительным весом бронирования и вооружения. Высокое расположение брони, рубки и башен поднимало положение центра тяжести. В связи с этим для обеспечения остойчивости требовалось увеличение ширины корпуса, тогда как для получения требуемой скорости следовало наоборот ширину уменьшать.

На катере должны были быть созданы мало-мальски приемлемые условия для несения боевой службы и жизни команды. Однако ограничения габаритных размеров и особенно малая высота борта не давали возможности обеспечить ни нормальную высоту, ни достаточную площадь жилых помещений. Особенно трудно было увязать все это в проекте 1124.

Надо было на всем экономить вес, поскольку с уменьшением водоизмещения легче было обеспечить заданную максимальную скорость и малую осадку, а при ограниченной ширине — также и удовлетворительную остойчивость.

Работа над общей компоновкой, помимо сказанного, осложнялась еще и тем, что осадка катера на стоянке и малом ходу также не должна была превышать заданную техническим заданием. Это требование можно было выполнить только тщательной дифферентовкой корабля, чтобы он во всех случаях сидел «на ровный киль». При этом следовало учитывать, что в подводной части кормы «терялись» значительные объемы из-за необходимости разместить гребные винты довольно большого диаметра в глубоких тоннелях так, чтобы кромки лопастей в нижнем положении оказывались выше основной плоскости.

Это лишь малая часть тех трудносовместимых требований, которые должны были удовлетворить конструкторы БКА.

Было проработано много вариантов общего расположения, прежде чем удалось найти приемлемый — наиболее удачный. Исследования и анализ вариантов, выполненные главным конструктором, а также совместные усилия конструкторов Речсудопроекта и опытового бассейна ЦНИИ имени академика А. И. Крылова позволили прийти к окончательному выбору главных размерений и обводов катеров.

Информация об изображении

Группа конструкторов Речсудопроекта — участников проектирования бронекатеров

Отработкой обводов БКА руководил сотрудник опытового бассейна (в дальнейшем — его начальник) Николай Сергеевич Володин, специализировавшийся на модельных испытаниях быстроходных катеров.

Группа конструкторов Речсудопроекта — участников проектирования бронекатеров

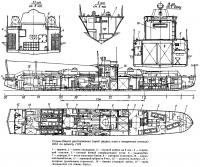

Обводы обоих БКА сходны. Для обеспечения заданной малой осадки пришлось выполнить корпуса практически плоскодонными с вертикальными бортами и большой цилиндрической вставкой4. Для обоих проектов характерен плавный подъем килевой линии в носу. Это позволяло БКА подходить носом к берегу так, что во многих случаях высадку десанта можно было производить прямо на землю. Обводы тоннелей были плавными и минимально стесняли подток воды к гребным винтам. Корму сделали транцевой (что. как показали натурные испытания, оказалось малоудачным решением — на заднем ходу вода поднималась по транцу и заливала палубу в корме).

Движение катеров на максимальной скорости соответствовало режиму, переходному от водоизмещающего плавания к глиссированию (число Фруда по водоизмещению около 1,8); при этом сопротивление воды резко возрастало. Для перехода на режим глиссирования требовалось уменьшать водоизмещение, т. е. облегчать БКА, но тогда катера не смогли бы нести заданное вооружение и бронирование. Что касается экономической скорости хода (10—11 уз), то сопротивление на этом режиме получалось малым и требовалась затрата всего лишь около 100 л. с. для ее достижения. На этом режиме 850-сильные бензиновые двигатели «АМ-34» (затем «ГАМ-34 БС» — глиссерный А. Микулина) работали относительно малошумно, чем обеспечивалась скрытность боевых операций.

Необходимо отметить, что если бы в стране к моменту разработки проектов 1124 и 1125 отсутствовали легкие (около 1 кг на л. с.) малогабаритные бензиновые двигатели типа «ГАМ-34БС», создание таких уникальных речных кораблей, какими являлись БКА, было бы невозможным. На малый БКА поставили один, а на большой — два (борт о борт) двигателя.

Идеи общего расположения обоих БКА сходны. Среднюю часть занимал бронированный объем — цитадель, в которой размещались жизненно важные помещения: подбашенные отсеки с боезапасом, машинное отделение, топливные баки, радиорубка. В районе топливного отсека броневая защита имела двойную толщину — два листа склепывались между собой. Броневые листы служили и палубой, и бортовой наружной обшивкой, опускаясь примерно на 200 мм ниже ватерлинии. Таким образом конструкции цитадели одновременно обеспечивали и общую прочность корпуса.

Над цитаделью в броневой боевой (ходовой) рубке располагался пост управления кораблем. Связь с МО осуществлялась при помощи переговорной трубы и машинного телеграфа, а с артиллерийскими и пулеметными башнями — посредством телефона (на кораблях постройки военных лет).

На первые катера ставились башни с танка «Т-26», имевшие пушку калибром 45 мм. Когда же начался выпуск башен с 76-мм пушками для знаменитого танка «Т-34», это позволило значительно усилить вооружение бронекатеров. На большие БКА начали ставить по две такие башни с углом возвышения орудия 30 ° и комплектом боезапаса из 112 унитарных снарядов, на малые — одну башню5 со 100 снарядами. Помимо пулеметов, имевшихся в штатных танковых башнях, катера вооружались башенными пулеметными установками калибра 7,62 мм. На большой БКА ставилась одна башня на крыше рубки, на малый — три одноствольные башни.

В нос и корму от цитадели находились жилые и хозяйственные помещения.

Большой БКА имел 9 водонепроницаемых поперечных переборок, малый — 8. Во всех переборках имелись люки, что обеспечивало проход в любой отсек без опасного во время боя появления на палубе. Наличие люков в переборках нарушало хрестоматийное правило проектирования боевых кораблей, однако, как показал опыт боев, было полностью оправдано. Все эти лазы располагались выше расчетной аварийной линии затопления и закрывались водонепроницаемыми крышками, на траверзах цитадели — броневыми.

Так как высота борта малого БКА составляла всего 1500 мм, двигатель под палубой не помещался. Пришлось над МО предусмотреть местное возвышение — кап высотой 400 мм. В машинном отделении располагались также бензогенератор типа Л-6, аккумуляторы, водо-масляные радиаторы охлаждения (двигатели охлаждались по замкнутому циклу, забортная вода в радиаторы поступала самотеком от скоростного напора), углекислотная станция пожаротушения, имевшая местное и дистанционное — из ходовой рубки — управление, благодаря чему можно было направить газ в любой из топливных баков. Имелся также пожарный электронасос, который использовался и в качестве осушительного средства.

Топливо (бензин) хранилось в четырех на большом и в трех на малом БКА вкладных стальных бензобаках, размещенных в наиболее защищенном месте — под боевой рубкой.

Жилые помещения имели высоту от настила пола до кромок подпалубного набора на большом БКА — около 1550 м, а на малом — около 1150 мм. Выпрямиться, встав во весь рост, было нельзя. Если еще учесть, что площадь даже самого большого 9-местного кубрика не превышала 14 м2, станет ясно, что оборудовались эти очень тесные помещения крайне скудно: рундуками, подвесными койками, складными столами, крючками для платья На малом БКА кубрик был только один, так что пришлось размещать подвесные койки в обоих пулеметных отсеках.

Палуба и борта изолировались крошеной пробкой. Вентиляция была естественной. Жилые отсеки отапливались горячей водой от системы охлаждении двигателей и имели естественное освещение (бортовые иллюминаторы с водонепроницаемыми крышками). В лобовой стенке рубки имелось окно размерами 1000Х300 с триплексным стеклом. Кроме того имелись иллюминаторы в задней стенке и броневых дверях рубки. Окна закрывались бронещитками с узкими (130Х3) смотровыми щелями.

В обоих проектах продольная система набора корпуса не давала экономии веса, поэтому была применена поперечная система, при которой местная прочность при меньшем весе обеспечивалась более надежно, что было особенно важным для бронекатеров, предназначенных для плавания на мелководье. Практическая шпация на большом БКА составляла 500 мм, на малом она была чуть меньше. Днище, борта в районе KBJ1, транец и нижние поясья поперечных переборок имели толщину 4 мм, все остальные конструкции — 3 мм.

Широко применялась электросварка. (В годы войны это в какой-то мере упростило освоение постройки бронекатеров на тыловых заводах.) Все детали сварных листовых конструкций — обшивки, палубы, переборок — соединялись встык. Листы брони соединялись между собой и с остальной обшивкой заклепками на стыковых планках (по нижней кромке с гнутыми листами скулы — внакрой). Набор к броне приклепывался, а к обшивке вне цитадели — приваривался. Киль, днищевые стрингера и карленгсы представляли собой сварные тавровые балки (стенка толщиной 3, пояски — 4—5 мм). Шпангоуты нарезались из неравнобокого углового профиля (вне цитадели — 45Х30Х3), флоры — из листа толщиной 3—4 мм.

На БКА 1124 в состав якорного устройства входил один якорь весом 75 кг, втягиваемый в клюз (с левого борта), а на БК 1125 — якорь весом 50 кг, укладываемый на палубу. Якорь выбирался ручным шпилем с очень низкой турачкой, практически не уменьшавшей носовые углы обстрела пушки.

Рули были подвесными, балансирными, не выступающими за основную плоскость. БКА 1124 имел два руля, 1125 — один. Привод рулей осуществлялся от ручного штурвала.

Диаметр циркуляции составлял около 3 длин корпуса. Большой БКА, имевший, как уже отмечалось, двухвальную установку, разворачивался практически на месте и без руля — при помощи работы двигателей враздрай.

В том же 1935 г. проекты 1124 и 1125 были утверждены и переданы промышленности, а в следующем году головные катера обоих типов, построенные на Зеленодольском судостроительном заводе (недалеко от Казани), прошли испытания. Началась их серийная постройка6. Как вспоминает нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов, в январе 1940 г. правительство приняло специальное решение о строительстве БКА.

К началу войны было построено около 30 больших и 40 малых катеров, вошедших в состав Амурской, Днепровской, Пинской и Дунайской флотилий.

Параллельно с проектами 1124 и 1125 в том же Речсудопроекте по заказу пограничников разрабатывался и еще один проект «С-40» бронекатера для Амударьи (главный конструктор — Борис Николаевич Четвериков). От малого БКА он отличался лишь несколько увеличенными длиной (24,7 м) и шириной (3,9 м), что позволило уложиться в установленные ограничении по осадке. Хотя в этом проекте и старались учесть особенности именно Амударьи — очень сильное течение, большое количество перекатов, повышенное содержание в воде взвешенных частиц, эксплуатация БКА на этой реке оказалась невозможной из-за быстрого износа наружной обшивки и гребных винтов. В серию они не пошли7, но полученный опыт был учтен при усовершенствовании большого и малого БКА, которое продолжалось в течение всего времени постройки этих кораблей. Об этом будет рассказано в отдельной статье.

Рассказ о создании «речных танков» — бронекатеров пр. 1124 и 1125 был бы незавершенным без этого дополнения. В самых тяжелых бытовых условиях конструкторы делали все возможное и невозможное, чтобы серийный выпуск БКА не прекращался и во время войны, а сами бронекатера стали еще более мощными и грозными кораблями, чем по первоначальным проектам 30-х годов. Все для фронта, все для победы! — Для коллектива ЦКБ это означало одно: в сжатые сроки снова и снова переделывать проекты. Полная замена вооружения, новая броня, новые двигатели... И каждый раз поиск, риск, напряженный труд.

На наш взгляд, заключительная третья часть статьи представляет особый интерес. Познакомившись с этим, казалось бы, сухим перечнем запомнившихся автору работ по совершенствованию БКА, читатель получает редкую возможность представить исключительно широкий круг вопросов, с которыми имеет дело конструктор-кораблестроитель, представить связь конкретного проекта с уровнем развития науки, состоянием промышленности, задачами дня.

Остается добавить, что перед вами действительно воспоминания, а не написанный по архивным документам отчет. Автор — Владимир Владимирович Бурачек — все военные годы был одним из руководителей группы конструкторов, работающих над совершенствованием БКА (в 1944—1945 гг. он был помощником и заместителем главного конструктора).

Уже в 1941 г. к постройке больших и малых бронекатеров был привлечен ряд судоремонтных заводов и затонов Волжско-Камского бассейна. Однако в первые месяцы войны все эти «речфлотовские» предприятия, кроме одного, по тем или иным причинам строительство БКА прекратили.

В связи с переориентацией производства Зеленодольский завод (под Казанью), первым освоивший выпуск БКА, расширить строительство катеров одновременно обоих типов не мог. За ним осталась постройка большого БКА (пр. 1124). Выпуск их здесь был значительно — более чем вдвое — увеличен.

Камская судоверфь вблизи Перми, в Нижней Курье, ранее строившая речные буксиры, была срочно реконструирована с расчетом на крупносерийную постройку малых БКА (пр. 1125). Сооружены простейшие стапеля, сделаны навесы-тепляки над ними, проложены рельсовые пути к месту спуска на воду. Были значительно расширены производственные площади, установлено оборудование с эвакуированных в тыл предприятий, привлечены квалифицированные кадры. В считанные месяцы затон превратился в судостроительный завод8, который, начиная с ноября 1942 г., строил бронекатера вплоть до окончания войны, все наращивая их количество |в среднем 24 единицы в год).

Ленинградский «Речсудопроект», преобразованный к этому времени в номерное ЦКБ, в августе 1941 г. был эвакуирован в Сталинград, а затем в большое село Николаевна, расположенное на левом берегу Волги, против Камышина, довольно далеко от железной дороги. Менее чем через месяц после выезда из Ленинграда группа конструкторов, возглавляемая Ю. Ю. Бенуа, приступила к работе на новом месте. Состав ее значительно изменился: часть работников осталась в Ленинграде, часть — ушла на фронт. Костяк этого небольшого коллектива теперь составили: М. Б. Янчевский, B. И. Жизневский, П. И. Таптыгин, Н. А. Боброва, А. А. Брюхов, Ф. И. Баженов, Ф. Д. Качаев, И. А. Соболева, Ф. А. Фрейганг, Ю. А. Шах, К. Кирьянова, C. Тарайкович, К. С. Троицкая, В. С. Тарасов, Э. Г. Резник.

Перестройка промышленности на нужды фронта и захват противником значительных территорий страны стали причинами того, что сложившаяся система кооперации нарушилась. Ряд заводов — поставщиков материалов и оборудования прекратили поставки. Появилась угроза остановки строительства БКА, которые уже зарекомендовали себя как эффективное оружие. Фронт требовал и торопил. В связи с этим встала непростая задача срочного |и неоднократного) перевыпуска рабочих чертежей, учитывающего все текущие изменения в поставках с наименьшим объемом переделок. Естественно, одновременно требовалась корректировка общепроектной документации. Работа эта сильно осложнялась нехваткой информации о новых изделиях или материалах, которые приходилось применять взамен отсутствующих.

Первое, что пришлось делать, это корректировать чертежи в связи с прекращением поставки нашим заводам закаленной брони и заменой ее на гомогенную, допускавшую применение сварки вместо клепки. Объем этой работы был очень большой, так как, по существу, изменялась конструкция корпуса; пришлось заменять и многие чертежи по устройствам, оборудованию помещений, механизмам и системам.

В связи с удаленностью ЦКБ от мест, где строились БКА, пришлось направлять туда оперативные бригады. Так, бригада конструкторов всех нужных специальностей — около 20 человек — в сентябре 19Л1 г. выехала в Зеленодольск. Работали с раннего утра до позднего вечера. Через две недели оба завода имели полные комплекты всех необходимых рабочих чертежей, пригодных для работы с новой броней.

Следующей по времени авральной работой была замена снятых с производства башен танка Т-26 на значительно более тяжелые, но, как уже отмечалось, и более совершенные башни с Т-34. Одновременно вместо обычных стали ставиться более тяжелые крупнокалиберные (12,7 мм) спаренные зенитные пулеметы ДШК. Замена вооружения, устанавливаемого высоко над КВЛ, существенно изменяла нагрузку и положение центра тяжести катера. Чтобы это возможно меньше сказывалось на остойчивости, пришлось принимать определенные конструкторские меры. Словом, задача была далеко не простой. Зато в результате корабли получили значительно более мощное вооружение.

К слову сказать, ДШК с ручной наводкой, оказавшиеся незаменимыми при ведении огня по береговым целям, при стрельбе по самолетам были, к сожалению, недостаточно эффективными. Орудия же имели угол возвышения до 30 , что не позволяло использовать их в качестве зениток (тем не менее, как это ни парадоксально, катерники сбили ими несколько самолетов!)- Проблему удалось решить только к концу войны, когда появилась возможность создания специально катерной универсальной установки.

С самого начала боевых операций выяснилось, что на малом БКА прислуга носовой пулеметной башни не может стрелять, если одновременно ведется огонь из орудия. В конце концов было принято решение эту пулеметную башню не устанавливать. Затем потребовалась замена устанавливаемой на БКА дымовой аппаратуры более совершенной, установка новой радиостанции и т. д. и т. п.

К этому скоро прибавилась необходимость замены снятых с производства катерных двигателей на американские, поставляемые по лендлизу. При корректировке проекты с 800-сипьными «ГАМ-34БС» получили индекс I, с 900 сильными двигателями «Холл-Скотт» — II, а с 1200-сильными «Паккардами» — III. Было принято решение устанавливать на больших двухвальных БКА по два «Холл-Скотта», на малых — один «Паккард». (Установка более мощных двигателей была желательной, поскольку усиление вооружения и вносимые усовершенствования катеров приводили к постоянному увеличению водоизмещения и, следовательно, уменьшению скорости.) Чтобы в случае заминок с поставкой двигателей какого-нибудь одного типа затруднений не возникало. ЦКБ предусмотрело возможность замены марок и снабдило заводы комплектами рабочих чертежей с индексами II и III.

Работы становилось все больше. а ряды конструкторов по разным причинам редели.

В это время на Зеленодольский завод вернулся уже сданный флоту бронекатер, на котором оказался затопленным ахтерпик: вода поступала через трещины в наружной обшивке, возникшие в районе гребных винтов из-за вибрации. Пришлось срочно уточнять причины аварии и разрабатывать подкрепления кормы.

Возглавить работу было поручено опытному кораблестроителю Павлу Густавовичу Гойнкису, в то время — заместителю главного инженера завода. Талант и обширные знания блестящего инженера ярко проявились в эти дни. Завод не имел возможности поднять катер на берег — крана не было. Приняв решение произвести ремонт обшивки на плаву, Павел Густанович стал руководить подъемом кормы. Тут же, на берегу, на листках бумаги и чуть пи не на прибрежном песке выполнил необходимые расчеты, начертил эскизы. Все делал быстро, но без какой-либо суеты и дерганья людей. Уверенно приказал закрепить тали на мощных брусьях, перекинутых между носами двух относительно высокобортных судов. стоявших борт о борт у стенки. Моменты инерции действующих ватерлиний, водоизмещение и изменение посадки этих судов-понтонов оценил по приближенным формулам, не прибегая ни к проектной документации, ни к справочным пособиям. Буквально несколько минут занял и расчет прочности брусьев-поперечин.

Под этот импровизированный плавкран подвели корму аварийного БКА и по указанию Гойнкиса завели подъемные стропы. Все было рассчитано безошибочно. Корма оказалась в воздухе, нос под воду не ушел.

К концу вторых суток после появления на заводе отремонтированный катер ушел на выполнение боевого задания. За это время были заварены все трещины и в четырех шпациях поставлены промежуточные шпангоуты, выгнутые вгорячую по шаблонам обводов тоннелей. Эта работа в Очень тесном отсеке (высота между верхом тоннелей и палубой не превышала 600 мм) потребовала от немногочисленных ее исполнителей огромного напряжения. В дальнейшем дополнительные шпангоуты ставились на всех строящихся катерах обоих типов.

С той же проблемой появления трещин в кормовой части через несколько месяцев пришлось встретиться еще раз. Весной 1943 г. на малом бронекатере, уже имевшем подкрепления, после заводских испытаний обнаружилась течь в ахтерпике. Сильная вибрация и опасная концентрация напряжений в конструкциях оказалась вызванной тем, что зазор между кромкой попасти гребного винта и обшивкой тоннеля был вдвое меньше проектного. Больше того: выяснилось, что при сдаче монтажа пинии вала зазор этот фактически не проверялся, так как величина его не указана в рабочих чертежах (этого требовали тогдашние правила чертежного хозяйства). Чтобы избежать повторения ошибки, минимально допустимый зазор между винтом и обшивкой (56 мм) указали на чертеже валовой пинии и он стал контролируемым.

В решении задачи устранения опасной вибрации кормы активно участвовали ученые ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова. Были проведены соответствующие эксперименты, выведена формула, позволяющая более точно рассчитывать оптимальный зазор между лопастью винта и обшивкой для всех быстроходных судов. Эту работу выполнил Николай Николаевич Бабаев, ставший впоследствии директором ЦНИИ.

Во второй половине ноября 1941 г. в связи с нависшей над Сталинградом угрозой ЦКБ с большой поспешностью пришлось эвакуировать уже в третий раз. Выделенные для этого пассажирский колесный пароход и баржа ошвартованы были в 5—8 км от места расположения ЦКБ. Погрузку силами конструкторов и членов их семей закончили только поздней ночью, а утром, когда пароход пошел вверх по Волге, кругом уже плавал лед. Через несколько дней пароходу удалось пробиться к Саратову, а баржа вмерзла в лед в 20 км ниже города. Разгрузка баржи и доставка имущества и архивов ЦКБ, а также личных вещей сотрудников в Саратов сопровождались многими драматическими ситуациями. Наконец, 1 января 1942 г. уже по железной дороге все окончательно прибыли к месту назначения и через несколько дней, еще не устроившись с жильем, конструкторы возобновили работы по БКА.

В первые же месяцы боев и особенно во время битвы за Сталинград выявились отдельные недостатки проекта, снижавшие боевую эффективность БКА. От личного состава, воевавшего на бронекатерах, от работников заводов и конструкторов поступали различные предложения по их усовершенствованию. Поступали указания от заказчика — Управления кораблестроения ВМФ. Следовало применять и новинки техники, особенно — из области танкостроения. Все идеи и предложения немедленно изучались и прорабатывались; то. что было принято, в кратчайшие сроки воплощалось в чертежах. На действующих катерах модернизация осуществлялась не только личным составом и техническими службами соединений, но частично и силами заводов-строителей: к местам базирования БКА неоднократно направлялись бригады рабочих.

Вот несколько примеров текущих работ, выполненных в процессе модернизации БКА и в сумме значительно повысивших их боевые качества.

Выяснилось, что очень часто повреждаются лучевые радиоантенны. В дополнение к ним для повышения живучести радиосвязи были применены штыревые, а также поручневые антенны, располагавшиеся по периметру ходовой рубки.

Оказалось, что ориентироваться в боевой обстановке, наблюдая за происходящим через узкие прорези в броневых щитках переднего окна и иллюминаторов, трудно даже в хорошую погоду. Дождевые капли или снег, налипая на стекла, еще более ухудшали видимость. Приходилось при поднимать щитки, открывать окна, выглядывать в приоткрытые броневые двери, что увеличивало потери личного состава. Решением проблемы стала установка на крыше рубки танкового поворотного перископа. Переднее окно снабдили надежным ручным стеклоочистителем (автомобильные в боевых условиях сразу выходили из строя). Затем дополнительно к стеклам применили танковые смотровые блоки.

По отзывам моряков слабым местом первых бронекатеров было отсутствие прямой связи между командиром и башнями. Новое телефонное переговорное устройство связало рубку не только с артиллерийскими и пулеметными установками, но и с МО, и с кормой на случай, если придется перейти на аварийный вариант — управление румпелем.

Пришлось серьезно усовершенствовать противопожарную защиту, имевшую особое значение для обеспечения живучести катера с двигателями, работающими на бензине. Примененная углекислотная система — сама по себе достаточно надежная — в ряде случаев оказывалась неработающей только из-за того, что перезарядка баллонов во фронтовых условиях была невозможной. Опасность гибели катера от пожара и взрыва паров бензина уменьшило использование так называемой системы Шатерникова: в бензобаки нагнетались охлажденные выхлопные газы.

Скрытности боевых операций мешал шум работающих двигателей; этот недостаток стал еще заметнее при установке «Холл-Скоттов» и «Паккардов». Когда выяснилось, что замена используемых глушителей более совершенными невозможна из-за ограниченного объема МО, возникла мысль выводить отработавшие газы под воду. Направить выхлоп под днище было опасно: газы могли попадать на гребные винты и вызывать потерю тяги, повышение вибрации и т. д. Решили выводить выхлоп через борт. Отверстие для этого имело довольно большой диаметр (200 мм), а его надежному заглублению мешали малая осадка и скругление скупы. Пришлось прикрыть отверстие козырьком, отводящим газы вниз. Сомнения в действенности такого устройства оставались, однако выбора не было. По отзывам катерников, оно оказалось достаточно эффективным.

В ходе боевых действий выявилась необходимость в минировании ряда фарватеров, а БКА приспособлены для этого не были. На модернизированных катерах, которые стали поступать на фронт начиная с весны 1942 г., на кормовой палубе появились рельсы и обухи для крепления речных мин (большие БКА принимали 8 мин, малые — 4).

Постоянной заботой конструкторов была ставшая исключительно острой проблема, о которой до войны, вероятно, никто даже не задумывался. При боевых операциях на замерзающих реках и озерах требовалось любыми способами продлить сроки навигации. А с наступлением холодов использование БКА — главной ударной силы Волжской и других флотилий — сильно осложнялось: легкий корпус катера не мог обеспечить безопасности плавания даже в битом льду. Кроме того пластинки вновь образующегося льда сдирали окраску, обнажая и разрушая металл. Страдали тонкие попасти скоростных гребных винтов. Шуга и мелкий лед забивали систему охлаждения, вызывая перегрев двигателей (иногда приходилось их останавливать). Во время длительной стоянки двигатели приходилось периодически заводить для прогрева (иначе их не удавалось запустить!), а это обнаруживало корабли, сокращало и без того небольшой моторесурс. Когда двигатели не работали, в жилых помещениях становилось холодно, личный состав вынужден был делать из подручных материалов печурки.

Для плавания во льду проще всего было бы увеличить толщину обшивки и соответственно усилить набор. Такое решение, однако, неизбежно привело бы к существенному увеличению водоизмещения, а следовательно, и осадки, падению скорости. Кроме того, оно не годилось для уже воевавших кораблей.

Ю. Ю. Бенуа предложил приемлемый выход. Сделали каркас из угольников, выгнутых по обводам носовых шпангоутов и соединенных у кипя на петлях. Каркас заполнили толстыми (40—50 мм) досками. Эту конструкцию заводили под катер, стягивали и крепили к кнехтам и специально приваренным обухам. «Шуба» из дерева надежно защищала днище и борта (на 100—150 мм выше КВЛ) носовой части. На берегу она выглядела неуклюжей и тяжелой, однако, будучи надетой на катер, почти не меняла его посадку: деревянная часть конструкции своей плавучестью в значительной мере компенсировала вес каркаса. Замена износившихся деревянных частей «шубы» трудностей не представляла.

К разработке ледовых винтов, на которых утолщение кромок лопастей не приводило бы к заметному снижению КПД, привлекли известного специалиста по движителям Э. Э. Папмеля.9 Спроектированные им значительно более прочные винты уменьшали максимальную скорость катера всего на 0,5 узла.

Вспоминаю, что Эдуард Эдуардович поставил непременное условие: первый же изготовленный серийный винт должен быть обмерен им самим. Это удивило нас. Ученый пояснил, что хочет убедиться, насколько точно выполнено все, вложенное им в геометрию винта.

Одновременно Э. Э. Папмель предложил специально спроектированное им профилированное устройство, устанавливавшееся так, чтобы гребной винт работал как бы в полунасадке. Это не только улучшало тяговые качества комплекса, но и служило дополнительной защитой винта. Только из-за технологических трудностей военного времени эта полунасадка в серию не пошла и была установлена лишь на одном БКА.

Для защиты системы охлаждения по предложению Ф. Д. Качаева в МО установили так называемый ледовый ящик — цилиндр, высота которого превышала осадку катера. Внутри имелась решетчатая перегородка. Забортная вода со льдом поступала в одну половину «ящика», но за перегородку проходила только вода. Сняв крышку, скопившуюся шугу или мелкий лед можно было удалять, не покидая МО. Простейшее устройство, как показала осенне-зимняя навигация 1942—43 гг., оказалось очень надежным.

Систему охлаждения маломощного вспомогательного двигателя переделали: нагретая им вода могла быть направлена в систему охлаждения неработающих главных двигателей и подогревала их. Это мероприятие давало желаемый эффект, однако не всегда его можно было применить.

По предложению ученых ЦНИИ была сделана попытка применить термоаккумулятор — хорошо изолированный и заполненный веществом, аккумулирующим тепло, короб, внутри которого проходил змеевик. Перед запуском прокачиваемая через змеевик вода отбирала тепло от аккумулятора и, поступая в систему охлаждения, нагревала двигатель. Такое устройство смонтировали на одном из БКА. Испытания показали его работоспособность, однако оно оказалось тяжелым и. главное, загромождало и без того тесное МО, исключая доступ к бортам для заделки мелких пробоин. На совещании с участием военных было решено от установки тепло-аккумуляторов отказаться.

Для улучшения бытовых условий в 1944 г. на БКА стали устанавливать специально разработанные по предложению Ю. Ю. Бенуа комбинированные плиты-котлы, которые служили и для приготовления пищи — вместо вызывавших нарекания примусных плит, и для отопления. Работали они как на жидком, так и на твердом топливе, и заслужили полное одобрение личного состава.

Делалось все возможное для повышения живучести и ремонтопригодности конструкций.

Показательна переделка рулевого устройства. Хотя рули и были защищены тоннелями, часто они оказывались поврежденными. Так же часто повреждалось фланцевое соединение пера руля с баллером. В то же время в условиях необорудованных фронтовых баз снятие руля и его ремонт были связаны с очень большими трудностями. Решили упростить конструкцию и отказаться от фланцевого соединения.

Теперь баллер пропускали внутрь пера руля и приваривали к нему. В квадрате головки баллера, выходящей на палубу, сделали нарезное отверстие для вворачивания съемного рыма. За этот рым закладывали конец длинного троса, ослабляли сальник в днищевом подшипнике, отдавали крепление у палубы и стравливали руль на грунт. После ремонта при помощи того же троса втягивали баллер снизу в отверстие нижнего подшипника. При наличии известного опыта вода в ахтерпик при этом почти не поступала.

В течение всех военных лет мысль об увеличении скорости катеров не оставляла Ю. Ю. Бенуа. Боевой опыт доказывал, что быстрота маневра как при атаке, так и на отходе неизменно способствовала успеху операции.

В результате переговоров с учеными — работниками ЦАГИ этим вопросом заинтересовался Константин Константинович Федяевский. Проведя в бассейне модельные испытания, показавшие обнадеживающие результаты, он предложил применить «воздушную смазку». Подаваемый под корпус катера сжатый воздух должен был растекаться по днищу и, изменяя характер его обтекания потоком, уменьшать сопротивление трения. По расчетам скорость должна была повыситься на 2—3 узла. В первые месяцы 1944 г. были разработаны рабочие чертежи и к началу навигации на Волге один из катеров пр. 1124 подготовили к эксперименту. В обшивке днища в плоскости одного из носовых шпангоутов прорезали щели. Над ними внутри корпуса приварили водонепроницаемые короба, к которым по трубам подавался сжатый воздух от нагнетателя.

Однако на испытаниях выяснилось, что при подаче воздуха скорость не увеличилась, а снизилась. Поскольку главные двигатели пошли «в разнос», можно было предположить, что воздух попадал в тоннели, гребные винты, начиная работать в смеси воды с воздухом, становились «легкими». Все попытки устранить попадание воздуха к винтам успеха не имели, систему пришлось демонтировать.

Это был один из крайне редких случаев, когда, к общему большому огорчению, предложенное мероприятие не оправдало себя.

В начале 1943 г. на нескольких серийных больших БКА вместо кормовой артиллерийской башни, а на малых — вместо кормового спаренного ДШК были впервые установлены «катюши». Интересующихся этим вопросом можно отоспать к очень краткой, но содержательной статье А. Васильева. «Рождение корабельных катюш», опубликованной в «Морском сборнике» 11980 г., № 11), и к статье И. Черникова «Оружие победы» в «КиЯ» (№115 за 1985 г.). Уместно подчеркнуть, что именно бронекатера были первыми в советском флоте кораблями со штатным ракетным вооружением.

Еще в июне-августе 1942 г. специальная комиссия проводила на Волге испытания катерных пусковых установок трех типов: М-8-М (24 снаряда калибра 82 мм). M-13-MI (16 калибром 132 мм) и M-13-MII (32). По результатам этих стрельб флот и выдал заказ на первые 40 катерных установок.

Естественно, установка высоко над ватерлинией развитой поворотной качающейся (угол возвышения изменялся в пределах 5—45°) конструкции с большим количеством довольно тяжелых снарядов (например, при калибре 132 мм вес каждого 42 кг) привела к необходимости очередной модернизации проектов в целом.

Вносимые усовершенствования (мы перечислили далеко не все из них), несмотря на строжайшую экономию веса, которая вызывалась, главным образом, необходимостью сохранить остойчивость, привели к некоторому увеличению водоизмещения. На больших БКА это было связано с уменьшением максимальной скорости на 2 узла и увеличением осадки примерно на 6 см. Однако в цепом напряженная работа конструкторов ЦКБ и заводских коллективов по всемерному повышению боевой эффективности БКА позволила бронекатерам с успехом выполнять задачи, которые командование ставило перед ними. В воспоминаниях многих военачальников Великой Отечественной войны отдается должное скромным речным кораблям.

Бронекатера на пьедесталах славы — это память о доблестных моряках, героически воевавших на них, и о тех. кто в тылу, в условиях неустроенного быта, преодолевая все трудности, самоотверженно строил и усовершенствовал эти корабли10.

Автор приносит благодарность Н. А. Макарову, Л. Л. Ермашу и И. Я. Баскакову за помощь в работе над этим материалом.

Примечания

1. П. Ф. Папкович (1887—1946) — инженер-контр-адмирал, член-корреспондент АН СССР, известный советский кораблестроитель, специалист в области прочности корабля.

2. В литературе отмечается, что потребность в подобных мелкосидящих артиллерийских катерах — «речных танках» выявилась во время вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (X—XI 1929 г.) с участием нашей Дальневосточной военной флотилии.

3. В дальнейшем в 1940 г. на базе Речсудопроекта было организовано конструкторское бюро, переданное Наркомату судостроительной промышленности. Наследником традиций пережившего целый ряд реорганизаций коллектива, о котором рассказывает автор, считается нынешний Балтсудопроект.

4. Это исключало необходимость гнуть броневые листы и очень упрощало технологию, учитывая, что броневые листы после механической обработки строжки кромок и сверловки отверстий под заклепки — подвергались закалке. Очевидно, что при лекальных листах изготовление их было бы значительно более трудоемким и повышалась бы вероятность брака.

5. В связи с острым дефицитом танковых башен часть БКА, вступивших в строй в первые месяцы войны, вооружалась двумя списанными с флота универсальными 76-миллиметровыми пушками Лендера Большой угол возвышения позволял использовать их как зенитки, в связи с чем БКА с такими пушками (по некоторым данным их было 15 единиц) именовались катерами ПВО. Они сыграли важную роль, обеспечивая противовоздушную оборону при конвоировании транспортов по Волге.

6. В справочнике «Корабли и суда ВМФ СССР 1928—1945» приведены номера, даты вступления в строй и основные этапы боевой службы каждого из 97 построенных БКА пр. 1124 и 151 БКА пр 1125. По этим данным можно сделать вывод. что первые двухбашенные катера были заложены еще в 1935 г. В течение лета и осени 1936 г. вошли в строй и в связи с осложнением обстановки на Дальнем Востоке были срочно направлены на Амур 20 БКА этого типа.

7. Семь построенных по этому проекту БКА в 1942 г. вошли в состав Волжской военной флотилии и принимали самое активное участие в боевых действиях на Волге в Азовском море и на Дунае.

8. Здесь работал в те годы в качестве сначала начальника корпусного цеха, а затем директора Николай Иванович Смирнов — первый послевоенный мэр Ленинграда.

9. Как и Гойнкис, он был тогда заключенным и работал в ОКБ, где собрали инженеров — «врагов народа».

10. Накопленный за военные годы опыт позволил руководимому Ю. Ю. Бенуа коллективу создать в 1944 г. проект нового БКА с 85 мм универсальными орудиями и броней. разработанной физико-техническим институтом А. Ф. Иоффе Первый корабль этого типа получил высокую оценку моряков, воевавших на бронекатерах. Всего в Великой Отечественной войне участвовало 105 больших БКА (из них построено в военные годы 73) и 156 малых (построено 96).