Сегодня полным ходом идут исследования в области так называемых топливных элементов (ТЭ)1, которые, по мнению многих специалистов в области не только энергетики, но и маркетинга, политики etc., способны заменить собой ДВС и всякого рода другие двигатели, где энергия получается за счет сжигания нефти, газа и т. д.

Сам термин "топливный элемент" в применении к достаточно сложным источникам энергии, наверное, с точки зрения русского языка некорректен в силу того, что хорошо известный торфяной брикет тоже можно назвать топливным элементом. По всей видимости, сегодня используется узкоспециализированное название, родившееся в умах яйцеголовых2 и мало понятное широким массам.

По данным, которые получила биологическая химия еще в позапрошлом веке, в каждой клетке есть свой собственный водородно-кислородный энергетический элемент. В роли источника водорода в теле человека и животных выступает пища, содержащая жиры, белки и углеводы. Кислород поступает через легкие в кровь и далее подводится к клеткам. Соединение водорода с кислородом в организме являет собой основу биологического существования: химическая энергия преобразуется в тепловую, механическую, электрическую и световую.

Первооткрывателем получения электроэнергии при разложении воды на водород и кислород является английский химик (физик) Уильям Роберт Гров3 (1811-1896). Именно с его открытия начинается эра прямого выделения электрического тока из электролизера. Оставалось только решить технологический вопрос, который затянулся лет этак на 120, но сегодня уже приобретает реальные очертания.

Перерыв в исследованиях прямого получения электроэнергии (в отличие от "посреднического" — через сжигание топлива) затянулся, скорее всего, не просто так, а отчасти по вине нелояльного отношения нефтяного лобби к альтернативным источникам энергии. Однако в связи с тем, что залежи нефти не бесконечны, сегодня некоторые компании стремятся не упустить из рук энергетическую монополию и субсидируют разработки в области ТЭ и различного вида биологического топлива (к примеру, двигателей на растительном масле, биодизельного топлива, спиртосодержащих видов топлива и т. д.).

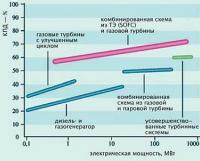

Но вернемся к ТЭ, вернее, к их устройству. Топливные элементы чем-то сродни тем батарейкам и аккумуляторам, которые мы используем в повседневной жизни — они вырабатывают электрическую энергию путем химической реакции. Если сравнивать ТЭ с ДВС, то КПД ТЭ примерно в два раза выше, чем ДВС, когда дополнительно для каких-нибудь агрегатов не используются силы и температура выхлопных газов.

Основное отличие ТЭ от аккумуляторов разного рода в том, что последние необходимо заряжать электроэнергией, которую они потом преобразуют в химическую и обратно, в то время как ТЭ сами производят "направленное движение электронов". То есть они не хранят энергию, как аккумуляторы, а путем преобразования части топлива, которое поступает извне, на выходе выдают электрический ток.

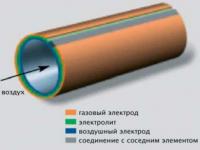

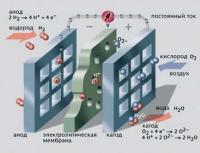

Самый простой ТЭ состоит из мембраны, которую называют электролитом. По обе стороны мембраны нанесены порошкообразные электроды. Электролит, окруженный двумя электродами, представляет собой отдельный элемент. Водород поступает на анод, а кислород (воздух) — на катод. На электродах происходят химические реакции.

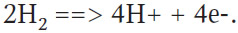

На аноде водород распадается на смесь протонов и электронов. В некоторых ТЭ электроды окружены катализатором, как правило, из платины или аналогов, которые способствуют протеканию реакции диссоциации

где H2 — двуатомная молекула водорода (газ); H+ — ионизированный водород, т.е. протон; е− — электрон.

Работа ТЭ основана на том, что электролит пропускает через себя протоны (по направлению к катоду), а электроны — нет. Они движутся к катоду по внешнему проводящему контуру. Это движение электронов и есть электрический ток, который может быть использован для приведения в действие внешнего устройства, подсоединенного к ТЭ, т. е. "нагрузки".

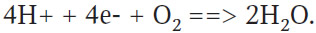

Со стороны катода ТЭ протоны и электроны вступают в реакцию с подаваемым на катод кислородом с образованием воды:

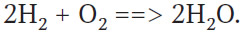

Реакция в ТЭ

В своей работе ТЭ используют водород и кислород. Водород может подаваться непосредственно или путем выделения его из внешнего источника топлива, такого как природный газ, бензин или метанол. В случае внешнего источника его необходимо химически преобразовать, чтобы извлечь водород. Процесс получения водорода из различного сырья называют "реформингом". Водород можно также получить из аммиака и других газов, жидкостей и так далее, а также путем электролиза воды, т. е. разложения воды на водород и кислород, при котором используется электричество. В настоящее время в большинстве ТЭ, которые "работают" в сфере транспорта, используется метанол.

К слову о транспорте. Прогнозы, которые делались в области применения ТЭ на автомобильном транспорте, практически полностью подтвердились. Начиная с 2003 г. на дорогах появилось несколько "гибридных автомобилей на топливных элементах" разных производителей. Одни из наиболее разрекламированных проектов — это "GM-Hidrogen III" (на базе Opel Zafira), "Ford Focus FCV" (Fuel Cell Vehicle) и "Toyota FCHV-4".

На автомобилях с ТЭ применяется в основном топливный элемент PEM (Proton Exchange Membrane) с протонообменной мембраной, КПД которых достигает 60%, а мощность — 250 кВт. Рабочая температура этих ТЭ укладывается в пределы 0-80°С.

Ведутся разработки и в сфере пассажирского и грузового транспорта. Правда, многие проблемы веса и температуры здесь решаются по-другому, нежели для легковых автомобилей — проще, и уже накоплен большой опыт эксплуатации тяжелых автомобилей "на водороде".

Морская тема тоже не забыта учеными — уже существуют "живые" подводные лодки на ТЭ. На них используются ТЭ, разработанные компанией "Siemens", которая более 30 лет занимается исследованиями в этой области. Недавно появился проект мегаяхты, на которой предполагается установка модуля ТЭ, который должен взять на себя функции основного энергетического центра, снабжающего электрическим током приборы, оборудование и моторы.

В перспективе ТЭ смогут заменить собой не только источники энергии на транспорте, но и в быту. В этом году появились сообщения о том, что ведущие производители мобильных телефонов, карманных компьютеров и ноутбуков начинают оснащать свои изделия небольшими ТЭ вместо аккумуляторных батарей.

Что касается "большой энергетики", то здесь прогресс заметнее — уже не один год электростанции на ТЭ практически во всех уголках цивилизованного мира обеспечивают электроэнергией не только отдельные строения, но также целые кварталы и микрорайоны ряда городов.

Наиболее перспективными являются исследования в области проектирования электростанций на ТЭ, работающих на угле, нефти, а также различных органических веществах, запасы которых восполняются природой — это различные масла из растений, спирты, отходы и т. д.

P.S. В наши дни можно услышать слово hydrogen, которое означает водород. Непонятно, почему в русскоязычных изданиях его не переводят, ведь это многих вводит в заблуждение, так как возникает впечатление, что в разработках альтернативных видов получения энергии используется какой-то неизвестный элемент. Нет, повторю: hydrogen — это водород, а oxygen — кислород.

Примечания

1. Топливный, или гальванический, элемент, в котором окислительно-восстановительная реакция поддерживается непрерывной подачей реагентов (топлива, например, водорода, и окислителя, например, кислорода) из специальных резервуаров. Важнейшая составная часть электрохимического генератора, обеспечивающая прямое преобразование химической энергии в электрическую. Используется в автономных энергетических установках, прежде всего, на космических аппаратах.

2. Термин получил свою жизнь во времена Второй мировой войны на американской базе в Лос-Аламосе, где под руководством Р. Опенгеймера группа ученых работала в манхеттеннском проекте. Так военные называли всех теоретиков.

3. Грове Элемент, или гальванический элемент, в котором положительный цинковый электрод погружен в слабый раствор H2SO4, а отрицательный платиновый электрод — в концентрированный раствор HNO3; растворы разделены пористой перегородкой; электродвижущая сила — 1,98 В. Предложен английским ученым сэром У. Р. Гровом (1839). Грове элементом называют также топливный элемент из двух платиновых электродов, погруженных в раствор H2SO4, электродвижущая сила — ок. 1 В.