Речь идет о буксируемых лодках, снабженных развитыми воздушными крыльями, которые, в отличие от крыльев экраноплана, работают, как правило, на значительном удалении от экрана — поверхности воды. Есть и существенное отличие от обычного планера: эти аппараты никоим образом не рассчитаны на свободное парение и при снижении скорости катера-буксировщика начинают приводняться. Не назовешь подобный аппарат и летающей лодкой: ведь у нас принято так называть гидросамолеты, у которых глиссирующим поплавком служит сам фюзеляж.

Если читатель полагает, что речь идет о чем-то совершенно новом, он ошибается. Дело в том, что буксируемые аппараты с воздушными крыльями, взлетающие с воды и садящиеся на воду, известны... свыше 75 лет!

Больше того: современная авиация многим обязана этим буксируемым аппаратам. С одной стороны, и по сей день они нередко служат тренажерами для ускоренного обучения пилотов. Понятно, что отработка основных приемов управления гораздо безопаснее, когда аппарат-тренажер летит на очень малой высоте и над водой, а не над землей. Ведь поверхность воды в любой момент готова служить посадочной площадкой, да и авария в случае грубых ошибок новичка не представляется столь страшной, С другой стороны, принцип буксировки экспериментального аппарата над водой неоднократно использовался учеными и авиаконструкторами. Ведь это позволяло избежать многих сложностей и потерь времени, связанных с необходимостью точного подбора двигателя и винта для выявления еще только принципиальных возможностей каждого из вариантов проектируемого летающего аппарата.

Информация об изображении

Буксируемый мотолодкой экспериментальный гидропланер Сантос-Дюмона (1906 г.)

Подобные опытно-экспериментальные буксируемые лодки с аэрокрылом, которые лишь едва отрывались от воды (надо было присесть, чтобы убедиться, что аппарат взлетел), известны по крайней мере с 1905 г.

Буксируемый мотолодкой экспериментальный гидропланер Сантос-Дюмона (1906 г.)

В конце декабря 1903 г. братья Райт на своем аэроплане с 12-сильным двигателем совершили несколько первых в мире удачных полетов. В Европе многие не поверили сообщениям об этом, считая их «американской уткой». Тогда французский «Аэроклуб» решил по сделанным в Америке фотографиям построить подобный аппарат и испытать его хотя бы и без двигателя, т. е. как чистый планер.

Габриэль Ваузен начал испытывать этот французский планер уже спустя полтора года после полетов братьев Райт. Именно потому, что под Парижем не нашлось удобных склонов для разгона планера, решили разгонять его, буксируя за моторной лодкой по реке. Одновременно это намного уменьшало риск — опасность для жизни смельчаков-авиаторов (первые полеты Ваузена, действительно сопровождались падениями в воду и ушибами, однако последствия при авариях над сушей, несомненно, были бы куда страшнее!). Итак, планер установили на два узких килева-тых поплавка — превратили в гидропланер — и тем же летом 1905 г. Ваузен сделал по крайней мере один вполне удачный полет, пролетев на буксире 150 м на высоте 17 м над Сеной за быстроходной мотолодкой «Антуанетт».

Информация об изображении

Буксируемый мотолодкой гидропланер-тренажер «PG-1» конструкции В. Шлейра (1958 г.)

Известно, что 18 июля того же года испытывались уже два гидропланера: прибавился еще один аппарат (гоже «райтовского» типа), построенный инженером Луи Блерио. Первый же опыт дал возможность установить, что планер взлетает при тяге, равной 25% веса аппарата (тяга определялась по пружинному динамометру). Таким образом при помощи эксперимента с буксируемым гидроппанером были заложены основы для расчета двигательно-движи-тельного комплекса современных самолетов. А пока что предстояло еще «найти» подходящий мотор с винтом, развивающим нужную для превращения планера в самолет тягу.

Буксируемый мотолодкой гидропланер-тренажер «PG-1» конструкции В. Шлейра (1958 г.)

Работая вместе с Ваузеном, Блерио построил биплан «Блерио-III» на поплавках с эллипсовидными крыльями, который по праву считается первым в мире гидропланом. В соответствии с данными эксперимента для него подобрали двигатель «Антуанетт» мощностью 24 л. с. (при весе всего 100 кг), сконструированный талантливым инженером Лёвавассёром для гоночных мотолодок.

Информация об изображении

Буксируемый мотолодкой гидропланер «М.В.1» («Леонардо») конструкции В. Милити (1967 г.)

Добавим, что эти первые полеты гидропланеров, буксируемых мотолодками, дали очень много для отработки техники пилотирования будущих самолетов. Весьма поучительным был второй полет Ваузена, Порыв бокового ветра перевернул летящий аппарат, оказавшийся в воде пилот едва не утонул. Однако этот неприятный случай помог Ваузену «уловить основной принцип управления летящим аппаратом и научиться держать в руках крылатую машину».

Буксируемый мотолодкой гидропланер «М.В.1» («Леонардо») конструкции В. Милити (1967 г.)

Продолжением этих экспериментов были успешные полеты Сантос-Дюмона на гидропланере, буксируемом мотолодкой «Рапиер», в 1906 г.; они также дали ценные результаты, которые были в дальнейшем использованы практически.

Таким образом именно мотолодка (по нынешней терминологии — катер) с мощным по тому времени двигателем помогла самолету обрести крылья! Да и двигатель на первое время авиаторам приходилось «одалживать» у водномоторников. Кстати сказать, упоминавшийся выше лодочный двигатель «Антуанетт» с непосредственным впрыском топлива (к нему вернулись в конце 30-х годов) применялся в авиации вплоть до 1910 г.

Информация об изображении

Буксируемый мотолодкой гидропланер «Флайтсел-VII» конструкции Т. Пурселла (1976 г.)

История крылатых буксируемых лодок отнюдь не исчерпывается упоминанием этих принадлежащих прошлому аппаратов-ветеранов, испытываемых на заре авиации. Примером широко распространенного во многих странах аппарата наших дней может служить построенный в 1958 г. в США полковником ВВС В. Шлейром гидропланер «PG-1».

Буксируемый мотолодкой гидропланер «Флайтсел-VII» конструкции Т. Пурселла (1976 г.)

«PG-1» предназначался конструктором для использования в качестве тренажера для пилотов, еще не имеющих квалификационного удостоверения на право вождения самолета. Поскольку полеты на «PG-1» был:: возможны только на буксире за мотолодкой, развивающей соответствующую скорость (в данном случае— около 56 км/ч), такое удостоверение просто не требовалось. Очевидно именно поэтому гидропланеры типа «PG-1» стали строить многочисленные любители острых ощущений. Они утверждают, например, что полеты на «PG-1» намного увлекательнее катания на водных лыжах.

Сообщалось, что в знак признания заслуг «PG-1» опытный его образец после 1000 полетов, совершенных на нем 60 пилотами, установили в Национальном музее экспериментальных летательных аппаратов.

«PG-1» имеет фюзеляж в виде глиссирующей лодки, установленный на две стандартные гидролыжи (длиной 1,83 м). Выполнен он по бипланной схеме (профиль крыльев NACA-4412). Элероны имеются только на нижнем крыле, на концах которого установлены развитые поплавки — концевые шайбы. К транцу лодки-фюзеляжа и к центроплану нижнего крыла Крепится ферма хвостового оперения, состоящего из киля и цельноповоротного стабилизатора.

Можно привести некоторые данные этого интересного аппарата. Длина его — 4,17 м; высота — 1,52 м. Размах верхнего Крыла — 4,88 м, нижнего — 4,57 м; хорда — 0,91 м. Несущая площадь — 8,7 м2. Размах стабилизатора — 2,13 м; площадь — 1,67 м2. Вес конструкции — 81 кг, максимальный полетный вес — 181 кг. Максимальная допустимая скорость — 104,5 км/ч, минимальная скорость полета (скорость отрыва от воды) — 56 км/ч. Аэродинамическое качество равно 5.

Итальянский конструктор В. Милити начал проектирование своего гидропланера «М.В.1» («Леонардо») в 1964 г., но первый полет на нем совершил только тремя годами позже — 13 августа 1967 г.

И здесь фюзеляж аппарата имеет вид классической глиссирующей однореданной лодки с небольшой килеватостью в носовой части, но отдельных гидролыж нет. За кокпитом к лодке пристыкована балка с хвостовым оперением, раскрепленная двумя подкосами с транцем. В районе редана при помощи двух N-образных стоек и двух V-образных подкосов на корпус-фюзеляж установлено аэрокрыло.

Управление «М.В.1» обычное — самолетного типа. Аппарат имеет следующие технические данные. Размах крыла — 8,05 м; хорда — 1,48 м; площадь — 11,4 м2. Длина лодки — 5,91 м; высота аппарата — 1,95 м. Размах стабилизатора — 2,72 м. Вес конструкции — 85 кг. Максимальный полетный вес — 165 кг. Минимальная скорость полета — 45 км/ч. Взлетная дистанция — 50 м.

Сравнительно недавним экспериментом в рассматриваемой области является лодка «Флайтсел-VII», построенная в 1976 г. в США Т. Пурселлом. Широкому корпусу лодки с двухместным кокпитом в носу придан профиль крыла; каркас из труб обтянут пленкой типа полиэтиленовой. Корпус глиссирует при разгоне (и соответственно приводняется) на двух пенопластовых поплавках с поперечными реданами; масса одного поплавка 9 кг.

Крыло также имеет каркас, обтянутый эластичной пленкой, и подкреплено подкосом. К транцу лодки и к силовым элементам в центральной части корпуса крепится хвостовое оперение, состоящее из киля и стабилизатора. Все детали конструкции аппарата изготовлены из тонкостенных дюралевых труб диаметром 100, 75, 25 и 19 мм. Аэродинамическое качество «Флайтсел-VII» равно 6. Размах крыла — 19,36 м; длина аппарата — 6,1 м; высота — 2,44 м. Вес конструкции — 75 кг, полетный вес — 165 кг (227 кг в двухместном варианте). Минимальная скорость полета 40 км/ч (51 км/ч — вдвоем). Максимальная скорость буксировки — 56 км/ч. Управление лодкой — самолетного типа.

Не следует думать, что создателям подобных буксируемых гидропланеров не приходила в голову мысль отказаться от услуг экипажа буксирующей мотолодки. Еще в 1930 г. французский журнал «Аэронаутик» опубликовал статью о новом способе тренировки пилотов при помощи «самоходного» гидропланера, предложенного компанией «Коллис».

Гидропланер «классической схемы» — с однореданным фюзеляжем-лодкой, подкосным прямоугольным крылом и хвостовым оперением был связан двумя жесткими 8-метровыми параллельными тягами с дистанционно управляемой мотолодкой-буксировщиком с подвесным мотором. На обоих концах тяг имелись шарниры. Точки шарнирного крепления «верхних» концов тяг были расположены вблизи центра тяжести гидропланера.

буксировки толканием. Летящий планер, управляющий пилотом, задавал направление движения буксировщику. При помощи ДУ регулировалось только число оборотов 25-сильного двигателя ПМ на буксировщчче, т. е. скорость движения всего аппарата. Гидропланер фирмы «Коллис» взлетал, пробежав всего 55 м; при этом скорость его составляла около 40 км/ч (вдвоем 48 км/ч). Максимальная полетная скорость доходила до 56 км/ч.

Удачное сочетание быстроходной мини-мотолодки с гидропланером использовалось для отработки начальных навыков пилотирования при полетах на высоте до 6 м. Стоимость обучения на таком аппарате-тренажере, конечно, оказывалась в несколько раз ниже, чем даже на самом легком самолете.

Интересно отметить, что в 196В г. американцем Д. Томпсоном по такой же «толкающей» схеме был разработан проект крылатой мотолодки с аэродинамической разгрузкой. К фюзеляжу — лодке с открытым кокпитом, закреплены длинная хвостовая балка и прямоугольное крыло (шарнирно, на стойках). Мощный подвесной мотор установлен на глиссирующем поплавке-гидролыже, которым заканчивается хвостовая балка. Продольная балансировка аппарата (по тангажу) осуществляется поворотом крыла, а также рулем высоты. Кроме того в продольной стабилизации участвуют гидролыжа и гребной винт, сохраняющие постоянный контакт с водой.

Для управления аппаратом по крену на концах крыла расположены элероны. По мнению автора проекта, комплекс примененных на аппарате средств обеспечивает безопасность полета вблизи поверхности воды даже в сложных погодных условиях.

Крыло мотолодки Томпсона расположено на большой относительной высоте над экраном; это и дает основание считать этот аппарат не экранопланом, а судном с аэродинамической разгрузкой.

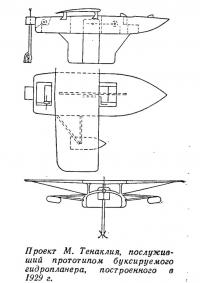

Можно отметить, что первые патентные разработки подобных крылатых катеров относятся к концу 20-х годов. Это, например, один из проектов швейцарского изобретателя М. Тенаклия (см. № 64). Автор предлагал проект плоскодонной мотолодки с развитым воздушным крылом и «глубоким» килем-плавником. По идее Тенаклия, в режиме полета должны были касаться воды только нижний край киля и гребной винт навешенного на транец подвесного мотора с удлиненным дейдвудом. Проект реализован не был, но в 1929 г. был построен и успешно прошел испытания буксируемый гидропланер, имеющий все отличительные черты мотолодки Тенаклия.

В начале 30-х годов в США появился интересный тренажер для обучения летчиков-спортсменов — «прыгающий» глиссер «Пегас», способный совершать короткие взлеты, прыжки, отрываясь от воды на незначительную высоту. «Прыгающий» глиссер ценен тем, что тренирует бдительность обучающихся при полете вблизи воды (особенно сложном при боковом ветре) и интенсивно развивает навыки управления аппаратом не только в воздухе, но и при многократных взлетах и «посадках», и при движении по воде.

Корпус мотолодки весит всего 45 кг и имеет глиссирующие обводы с поперечным реданом, Позволяющие с подвесным мотором 30 л. с развивать скорость (не менее 4В км/ч), достаточную для разбега и взлета. Крыло площадью В м2 установлено над корпусом на высоте 1,2 м таким образом, чтобы одна Треть его, считая от передней кромки, находилась впереди центра тяжести снаряженного аппарата.

Система управления — самолетного типа; педали и сектор газа связаны с румпелем подвесного мотора при помощи тросов и тяг. В тот момент, когда при возрастании скорости подъемная сила крыла увеличивается настолько, что гребной винт выходит из воды, резко повышается число оборотов двигателя, поэтому приходится немедленно «сбрасывать газ». При выходе винта из воды поступательная скорость аппарата и подъемная сила крыла падают, он планирует и садится на поверхность воды. Впрочем, у тренированного пи-лота-спортсмена аппарат сесть на днище «не успевает» и профиль полета практически будет прямолинейным с кратковременными касаниями поверхности воды.

В 1975 г. оригинальную летающую лодку построил и испытал Г. Спратт — американский специалист в области авиационных систем управления. Его плоскодонная «Модель-1 07» — это именно то, что мы по-авиационному называем летающей лодкой, поскольку в данном случае 80-сильный мотор «Меркюри» работает на воздушный винт.