В нашей стране на важность проведения систематизированных натурных испытаний гоночных яхт впервые обратил внимание Ю. Киселев [6]. Научно-исследовательские работы по парусным судам за тридцатые — семидесятые годы, включая и натурные испытания, систематизированы П. Якшаровым и Ю. Крючковым [7, 11].

Минимальные сроки освоения и достаточно частая смена лодок потребовали создать специфическую, отличную от общепринятой в судостроении, методику натурных испытаний.

Натурные серийные испытания яхт составляют:

- входной контроль;

- ходовые испытания;

- конструктивные улучшения;

- скоростные испытания и настройка яхты.

Входной контроль

Входной контроль начинается с осмотра яхты после ее получения гонщиком. Контроль бывает визуальный и приборный (выполняемый при помощи приборов).

Контроль корпуса включает визуальный осмотр, пальпацию, простукивание, ультразвуковой анализ, проверку обводов по шаблонам, маятниковые и весовые измерения. Пальпация и простукивание позволяют обнаружить скрытые трещины и непроклеи в конструкции корпуса. Подозрительные и труднодоступные места (междонные пространства) подвергают ультразвуковому контролю при помощи малогабаритного дефектоскопа типа ДУК-66П.

Проверка обводов по шаблонам и весовые измерения — операции необязательные при входном контроле, так как все яхты перед соревнованиями проходят обмер и взвешивание согласно правилам класса.

Маятниковые испытания являются обязательными для швертбота класса «Финн». Их цель — получить идентичные инерционные характеристики различных корпусов путем установки корректирующего груза. При этих испытаниях корпус подвешивают в захват на поперечной оси, ему задают малые начальные продольные колебания и вычисляют их период. Затем, изменив ось подвеса, определяют новый период колебаний. По расчетным формулам находят радиус инерции яхты и координаты центра тяжести корпуса по высоте и длине. Если эти величины вышли из поля допусков по правилам класса, то установкой корректирующего груза добиваются изменения положения центра тяжести яхты.

Корпуса более поздней постройки имеют меньшую частоту колебаний, т. е. имеют более равномерно разнесенную по корпусу массу. Знание координат центра тяжести важно и при переделке корпуса.

Большое значение для уменьшения сопротивления имеют герметичность и внешняя отделка корпуса. Поэтому необходимо тщательно проверить места крепления дельных вещей и различных уплотняющих накладок снаружи корпуса, особенно в районе швертового колодца.

Визуальный контроль мачты на прочность и гибкость, как правило, должен включать и проверку на гибкость по методу Брудера, описанному В. Манкиным [8].

Принцип его заключается в оценке продольной и поперечной гибкости мачты путем замера прогибов от стандартного груза, подвешиваемого в определенном месте по длине мачты. Современная тенденция — применять более жесткие мачты, однако на яхтах, где есть развитый стоячий такелаж, используют и гибкие [12].

Гик не следует испытывать на статическую жесткость, его необходимо заведомо подобрать к мачте так, чтобы в системе «мачта-гик» мачта была более гибким звеном. В дальнейшем, используя стоячий и бегучий такелаж, можно в определенных пределах регулировать прогиб мачты и гика, а также жесткость всей системы.

При необходимости проводят рентгеноскопию рангоута. Из рентгеновских аппаратов наиболее удобен флюороскоп РИ-10Ф, так как позволяет наблюдать дефекты на телеэкране и фотографировать их.

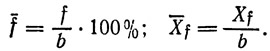

Контроль паруса состоит в определении геометрии его пошива и оценке тенденции изменения профиля при совместной деформации системы «мачта — парус». Парус при этом или растягивают на шильях или надевают на стоячий такелаж. Горизонтальное положение паруса предпочтительнее для обмера, при этом шилья, которыми закрепляют углы паруса, должны иметь высоту 350—400 мм. По этим шильям протягивают шнуры базового треугольника, от которого ведут измерения. Первоначальная задача — узнать полноту пошива паруса, которая определяется максимальной стрелкой прогиба f и ее расстоянием от мачты Xf в процентах хорды паруса b:

Различают следующие паруса: с полным профилем (

Стрелка максимальной полноты должна находиться в пределах Xf=45% хорды паруса от передней шкаторины. Измерение необходимо вести на уровне средней аэродинамической хорды, которая определяется экспериментальным путем. Для швертбота «Финн» средняя аэродинамическая хорда составляет 1,9 м, для «Солинга» — 2,8 м.

На растянутом парусе рулеткой размечают среднюю аэродинамическую хорду, далее натягивают нить и измеряют величину f и положение максимальной вогнутости паруса Xf. Изменяя натяжение снастей стоячего и бегучего такелажа (включая оттяжку гика и Кэнингхэма), измеряют «пузо» паруса при различной его настройке.

Полезно также измерить припуски по шкаторинам. Паруса шьют с учетом вытяжки ткани, поэтому припуски меряют повторно после первой и третьей серии гонок.

Кроме полноты, профиль паруса характеризуют его составляющие формы (дужки): плоский пли закругленный вход; цилиндрическая или коническая средняя часть; плоский или закругленный выход. Тенденция последних лет — применять для паруса более плоский скоростной профиль. Особое внимание следует обратить па профиль паруса в районе задней шкаторины [3].

В процессе растяжения паруса обращают внимание на качество заделки швов н закладок паруса.

Вес ткани, из которой сшиты паруса, играет не последнюю роль в их эксплуатационных качествах — удержании формы паруса. Для «Финноз» паруса шьют из дакрона весом 120—160 г/м2; для швертботов класса «470» и «Летучий Голландец» — 160—180 г/м2; для «Звездника» — 180 г/м2; для яхт класса «Солипг» — 200—250 г/м2; для катамарана «Торнадо» — 270 г/м2.

Контроль шверта и руля заключается в проверке симметричности и точности профиля поперечного сечения; проверке деталей па жесткость. Особо повышенные требования предъявляют к отделке поверхности. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было царапин, забоин и незаполированных участков. Симметричность обводов шверта можно проверить при помощи шаблонов профиля и рулетки. Для современных швертов применяют модифицированные профили серии NACA-66-0006. Жесткость шверта на изгиб и кручение проверяют распределенной нагрузкой.

У стоячего и бегучего такелажа контролируют заделку концов и цельность прядей в заделках. При установке такелажа надо устранить перегибы тросов.

Необходимо контролировать также механическую прочность дельных вещей, их надежность и удобство в работе. Иногда для проверки качества сварных швов применяют рентгеноскопию. Особенно это касается крепежных узлов и петель, которые при эксплуатации подвержены коррозии.

Входной контроль завершается нивелировкой яхты в целом.

В собранном положении яхту помещают на козелки. Базой для нивелировки служит грузовая ватерлиния. Для этой операции используют теодолит ТГ. В первом приближении устанавливают на нейтральную центровку мачту и шверт, крепят краспицы и натягивают ванты. Основываясь на данных по гибкости мачты, проводят ее предварительную настройку путем изменения угла установки и длины краспиц, а также положения вант на палубе. Затем регулируют величину и равномерность предварительной затяжки такелажа. Усилие в вантах зависит от жесткости корпуса и мачты, на швертботах оно составляет 60—90 кгс. Чем сильнее затянут такелаж без ущерба для обводов корпуса, тем при большей нагрузке будет гнуться мачта [5].

Поставив паруса и сделав их визуальный осмотр, приступают к контролю совместной работы паруса и мачты. Как известно, система «парус — мачта — гик» под действием набегающего потока воздуха при движении яхты деформируется, оттяжки и шкоты направляют изгиб рангоута в нужную сторону, т. е. делают профиль паруса более плоским или более полным для различных ветро-волновых условий [2]. Один из методов объективной оценки качества паруса предложен Е. Дроботковским [3].

После спуска на воду «в полном грузу» проверяют герметичность мест корпуса, наиболее подверженных водотечности, методом «мыльных пузырей», па ощупь и т. д.

Ходовые испытания

Цель ходовых испытаний — выяснить скоростные, маневренные и мореходные характеристики яхты, оценить ее эксплуатационные возможности.

Испытания яхты на воде начинаются с центровки. По П. Эльвстрему [10]:

- на правильно отцентрованном швертботе не требуется какое-либо усилие на румпеле, чтобы удержать судно на курсе;

- массы воздуха должны стекать с парусов по оси яхты.

Центровка зависит от взаимного положения центра давления аэродинамических сил на парус и гидродинамических сил на корпусе. Расположение центров в одной вертикальной плоскости позволяет получить нейтральную центровку и выполнить первое условие. Для выполнения второго необходимо получить максимальную курсовую скорость.

В процессе маневренных испытаний производят оценку эффективности руля. Руль должен создавать минимум сопротивления в неотклоненном состоянии и давать значительную поперечную .силу при малом угле отклонения. Большое значение для маневренности имеет удобство работы с бегучим такелажем. Время, затраченное на выполнение поворота, зависит от типа проводки бегучего такелажа. В настоящее время более предпочтительны круговые (замкнутые) проводки шкотов и других снастей [13].

Маневренность характеризует способность яхты быстро выходить из положения «левентик» и развивать скорость при различных ветрах.

Основная цель мореходных испытаний — оценить поведение яхты при различном состоянии моря. При плавании на волнении яхту проверяют на «легкость» хода на различных курсах по отношению к ветру и бегу волны, визуально оценивают динамику ее движения на порывах ветра, при всхожести на волну и сходе с волны, величину перегрузок, а также выясняют влияние угла дифферента и крена на скорость.

Для швертботов олимпийских классов в мореходных испытаниях наиболее важным является быстрый выход на глиссирование, которое возможно при скорости истинного ветра более 5 м/с. Иногда замеряют буксировочное сопротивление швертботов и катамаранов на различной скорости и строят соответствующие графики.

Для оценки килевой качки яхты на волнении определяют период ее свободных продольных колебаний [9]. В диапазоне реальных скоростей хода период качки швертботов составляет обычно от 1 до 3 с при периоде собственных колебаний 1—1,5 с, что близко к периоду волн (3—6 с), встречающихся в прибрежной зоне.

Конструктивные улучшения

В процессе ходовых испытаний при различных ветро-волновых условиях выявляются недостатки конструкции.

Чтобы улучшить конструкцию корпуса, можно порекомендовать установить дополнительные связи, переделать систему крепления такелажа, облегчить корпус и его оборудование [4]. Корпус на ходу испытывает изгиб и кручение, а отдельные его части получают большие деформации. Чтобы определить прогибы, из носа в корму яхты протягивают несколько нитей; первую из них «втугую», вторую — со слабиной 5 мм, третью — со слабиной 10 мм и т. д. Если какая-либо нить порвется, по ее длине можно примерно определить величину прогиба в данном продольном сечении.

Может также потребоваться изменить жесткость мачты в результате переделки сечения (например, за счет установки нового ликпаза или распиловки его по длине мачты).

Настроить систему «мачта — парус» можно в том случае, если изменить место максимального прогиба мачты путем регулировки длины и угла установки краспиц, местоположение точек крепления вант на палубе, установить дополнительные ванты, ромбо-ванты, изогнуть мачту в пяртнерсе, перенести места крепления оттяжки и блоков на гике. У паруса следует изменить гибкость лат, величину закладок по швам.

Проверить совместную работу мачты И паруса можно, сфотографировав на ходу ряд сечений паруса. Сечения, снятые снизу, с палубы, и отмеченные на парусе лентами, должны быть эквидистантны.

Скоростные испытания и настройка яхты

Скоростные качества парусного судна характеризуются максимальной скоростью по курсу; относительной скоростью «прямо на ветер» при лавировке; относительной скоростью по курсам (отношение скорости судна vx к скорости ветра V).

Режим движения определяется числом Фруда Fr=vx√

Одновременно со скоростными испытаниями ведется настройка яхты для слабых и средних ветров, для острых и полных курсов. Задача настройки на острых курсах — выбрать оптимальный курсовой угол ψопт, при котором скорость хода «прямо на ветер» стремится к максимуму. Так, оптимальное значение курсового угла для курса «гоночный бейдевинд» и средних ветро-волновых условий (скорость истинного ветра 5 м/с, установившееся волнение) лежит в пределах 44° для «Летучего Голландца», 45° — для класса «470» и 46° — для «Финна»; углы дрейфа при этом достигают 3—4°. Для яхты класса «Солинг» ψопт для слабых и сильных ветров составляет 40°, а для средних — около 35° при угле дрейфа около 1,5°. Курсовой угол можно определить по компасу.

Значительно сложнее обстоит дело с измерением дрейфа, так как крен и дифферент осложняют измерение истинного угла. Наиболее простой способ, при котором за яхтой буксируется слегка притопленный конфузор (стаканчик без дна), предложен Н. Григорьевым. Направление нити совпадает при этом с вектором тяги.

Скорость яхты и угол дрейфа зависят от взаимного расположения несущих плоскостей — паруса и шверта. Последовательно изменяя положение мачты, шверта и центра тяжести лодки, определяют скорость судна относительно воды по лагу или по спарринг-партнеру. Сложность настройки по спарринг-партнеру заключается в том, что дублирующая яхта иногда оказывается в другом ветровом поле. Датчик же лага, измеряющего скорость относительно воды, подвержен влиянию орбитального движения частиц воды.

Угол атаки паруса контролируют при помощи нитей — индикаторов [1]. Их рекомендуется устанавливать с шагом 300—400 мм по средней аэродинамической хорде и в зоне интенсивного перетекания воздушного потока (район гика и топа).

При настройке гонщик должен удержать парус и шверт в положении максимальных тяговых усилий при минимально допустимом дрейфе и до максимально возможных скоростей истинного ветра.

Перестановка и наклон мачты и шверта, набивка шкотов и оттяжек, вынос ползуна на погоне, передвижка команды — все это управляющие факторы при настройке яхты.

Природа автоматических колебаний системы «ветер — волна» требует от экипажа яхты непрерывной перенастройки, которая должна опережать изменения ветро-волновых условий и быть достаточно «тонкой». Так, увеличение лавировочного угла на 1° в результате неправильной центровки дает в наборе высоты проигрыш в 18 м на 1000 м дистанции. Ошибка в 2—3 см при набивке шкотов и оттяжек при средних ветрах ведет к потере скорости на 0,03 м/с, на финише это составляет проигрыш в десятки метров.

Литература

- 1. Антонов Д. и Греков И. Индикаторы на парусах, «Катера и яхты», 1981, №90.

- 2. Грин Р. Гибкая мачта на «Летучем Голландце», «Катера и яхты», 1969, №21.

- 3. Дроботковский Е. А. Оценка профиля паруса швертбота, «Катера и яхты», 1982, №100.

- 4. Елистратов С. Усиление корпуса швертбота «Летучий Голландец», «Катера и яхты», 1977, №69.

- 5. Елистратов С., Марании А. О настройке швертботов. Теория и практика физической культуры. «Физкультура и спорт», 1979, №8.

- 6. Киселев Ю. Методы изучения ходовых качеств гоночных яхт. Сб. Труды НТО Судпрома, Л., вып. 52, 1963.

- 7. Крючков Ю. Библиография отечественных научно-исследовательских работ по парусным судам за 1895—1978 гг. НКИ, ЧМП НТО, Николаев, 1978.

- 8. Манкин В. Г. Как усовершенствовать мачту «Финна». «Катера и яхты», 1971, №32.

- 9. Мархай Ч. Теория плавания под парусами, М., «Физкультура и спорт», 1970.

- 10. Эльвстрем П. Искусство плавания под парусами. М., «Физкультура и спорт», 1971.

- 11. Якшаров П. Автореф. диссертации. Севастопольский приборостроительный институт.

- 12. «Flying Dutchman» Bulletin, October 1982, № 101.

- 13. «Flying Dutchman» Bulletin, July 1981, N9 98.