В большинстве случаев гребной винт проектируют на режим работы двигателя, близкий к номинальному (лишь для гоночных и рекордных судов в качестве расчетных принимают максимальные значения). Ясно, что правильно спроектированный и изготовленный винт должен при заданных проектом водоизмещении катера и мощности механической установки развивать номинальное число оборотов и обеспечивать при этом достижение наибольшей возможной скорости хода. Гребные винты, удовлетворяющие этим условиям, считаются согласованными с сопротивлением катера и мощностью его двигателей. Однако практически такое согласование во многих случаях достигается далеко не сразу. Или гребной винт не позволяет двигателю развивать поминальное число оборотов (т. е. является гидродинамически тяжелым), или наоборот, при номинальном числе оборотов не снимает с двигателя всю возможную мощность (легкий винт).

Недостаточная точность исходных проектных данных и некоторое несовершенство применяемых методов не позволяют расчетным путем получить элементы гребного винта, полностью согласованные с механической установкой. Наибольшие же трудности возникают, естественно, при испытании и доводке катеров любительской постройки, для которых буксировочные модельные испытания практически никогда не проводятся, вследствие чего отсутствуют кривые сопротивления катеров и неизвестны коэффициенты взаимодействия гребных винтов с корпусом.

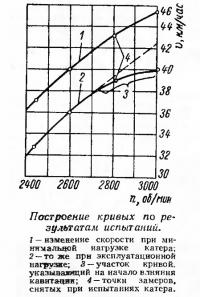

Согласование гребного винта и двигателя — доводка винта — осуществляется в процессе скоростных испытаний катера, во время которых по возможности более точно измеряются скорость и ходовой дифферент катера, число оборотов и количество расходуемого двигателем топлива. Ходовые доводочные испытания целесообразно проводить на нескольких (трех-четырех) режимах работы двигателя, чтобы можно было построить кривые изменения скорости хода катера и мощности двигателя в зависимости от числа его оборотов, а затем установить необходимые закономерности.

При отсутствии официально оборудованной мерной линии для проведения скоростных испытаний необходимо подготовить специальный мерный участок. Для этой цели устанавливают две пары секущих створных знаков (шестов, столбов, досок, камней и т. д.). Обе пары створов должны быть параллельны, а расстояние между ними измерено точно. Район испытаний выбирается так, чтобы катер мог ходить перпендикулярно створам, т. е. параллельно линии, по которой производился замер расстояния между створами, а глубина фарватера соответствовала средним глубинам в районе будущей эксплуатации катера. Длина мерного участка должна быть не менее 300—500 м, так как уменьшение ее снижает точность за.мера скорости. Для быстроходных катеров (свыше 30 узлов) длина мерного участка должна быть более указанной.

Фактическая скорость хода катера:

где S — длина мерного участка, м;

t — время прохождения мерного участка от одной пары створов до другой (среднее замеров по двум секундомерам), сек.

Чтобы исключить влияние течения и уменьшить вероятность появления каких-либо ошибок, измерения следует производить на двух проходах (галсах) в противоположных направлениях, считая действительной скоростью хода ее среднеарифметическое значение.

Нагрузка катера должна быть по возможности ближе к эксплуатационной. Недостающие грузы (оборудование, пассажиры) следует заменить каким-либо балластом с сохранением неизменности положения центра тяжести катера.

Режим работы двигателя задается по штатному электротахометру — указателю, находящемуся на щитке управления. При его отсутствии число оборотов замеряют ручным механическим тахоскопом (типа 9ЧП, ИО-30 и др.), подключенным к торцу коленчатого, распределительного или какого-либо другого, связанного с ними, вала двигателя. Никакого изменения режима работы двигателя во время пробега катера на мерном участке не допускается.

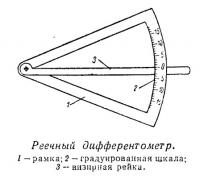

Для измерения углов ходового дифферента, оказывающего значительное влияние на сопротивление и скорость хода, обычно используют простейшие дифферентометры. Реечный дифферентометр состоит из рамки с градуированной шкалой и поворотной визирной рейки. Совмещая рейку с горизонтом воды, можно в каждый момент времени фиксировать угол дифферента. Пузырьковый дифферентометр представляет собой изогнутую по дуге круга стеклянную трубку, совмещенную с градуированной шкалой и заполненную подкрашенной жидкостью таким образом, чтобы оставался небольшой пузырек воздуха (этот прибор ввиду инерционности жидкости пригоден только для замеров установившихся значений дифферента).

Для получения нулевого значения дифферента приборы следует устанавливать в «стапельном» положении катера, т. е. при расчетном положении его на ровный киль.

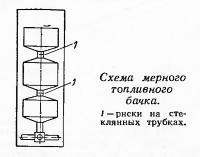

Для измерения расхода топлива применяют включенный в топливную систему специальный мерный бачок, состоящий из трех металлических секций небольшой емкости, соединенных между собою стеклянными трубками. Измерительной секцией является средняя, поэтому ее полный объем от верхней риски до нижней должен быть тщательно выверен. Верхняя и нижняя секции нужны лишь для обеспечения непрерывности подачи топлива в двигатель непосредственно перед началом замера и по его окончании. Началом отсчета времени является момент совпадения уровня топлива с верхней риской, окончанием — с нижней.

Часовой расход топлива:

где V — объем мерной секции, см3;

γT — удельный вес топлина;

t — замеренное время, сек.

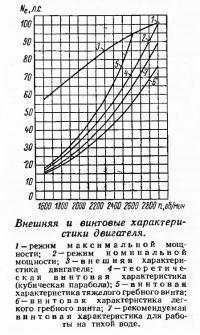

Величина расхода топлива является по существу единственным критерием для оценки мощности, развиваемой двигателем на различных режимах его работы. Чтобы использовать этот критерий, необходимо иметь универсальную характеристику серийного двигателя, представляющую собой совокупность кривых зависимости мощности от числа оборотов при различной подаче топлива.

Добавим, что для возможности сопоставления результатов скоростных испытаний их следует производить в сравнимых — одинаковых условиях, на спокойной воде (0—1 балл) и ветре до 2 баллов.

Результаты скоростных испытаний наносят на паспортную диаграмму в виде зависимостей скорости хода и мощности от числа оборотов и мощности от скорости; υ=f(n), Ne=f(n) и Ne=f(υ). Сходимость полученных на испытаниях кривых с проектными кривыми, изображенными на паспортной диаграмме, будет свидетельствовать о хорошем согласовании гребного винта с двигателем.

При отсутствии паспортной диаграммы следует по результатам ходовых испытаний построить так называемую винтовую характеристику, представляющую собой зависимость между числом оборотов двигателя и развиваемой им мощностью Ne=f(n). Обычно при плавно возрастающей кривой сопротивления катера эта характеристика близка к условной теоретической кубической параболе Ne=kn3, приводимой в технических условиях на поставку двигателя в качестве винтовой характеристики водоизмещающего судна. Коэффициент пропорциональности k, входящий в формулу теоретической винтовой характеристики, является величиной постоянной и представляет собой отношение мощности двигателя к кубу числа его оборотов.

Сравнение фактической винтовой характеристики с теоретической главным образом в точках пересечения их с так называемой внешней характеристикой двигателя, выражающей зависимость между числом оборотов и мощностью при наивыгоднейшей регулировке топливного насоса, позволяет наиболее простым путем решить все вопросы, связанные с согласованием гребного винта и двигателя.

Внешняя и винтовая характеристики имеют различные законы изменения мощности в зависимости от числа оборотов и могут пересекаться, в общем случае, только в одной точке.

Наилучшее согласование гребного винта с двигателем достигается в том случае, когда действительная винтовая характеристика проходит через точку, соответствующую номинальному режиму работы двигателя, и пересекается с внешней характеристикой при максимальных значениях мощности и числа оборотов.

Однако на практике, при часто изменяющихся условиях эксплуатации катера (вследствие колебаний его водоизмещения, ухудшения состояния обшивки корпуса, увеличения волнения моря и т. д.) обеспечить постоянную работу двигателя на номинальном режиме не представляется возможным. Поэтому основной задачей доводки гребного винта на скоростных испытаниях является подбор таких его элементов, которые обеспечивали бы при наиболее длительных условиях эксплуатации катера работу двигателя на расчетном режиме, принятом при проектировании винта и являющемся по возможности близким к номинальному. Этот режим обычно соответствует 90—95% всей располагаемой мощности и обеспечивает отсутствие недопустимых перегрузок двигателя при некотором возрастании сопротивления катера в процессе эксплуатации.

При гидродинамически тяжелом гребном винте действительная винтовая характеристика пересекается с внешней характеристикой при числе оборотов, меньшем, чем номинальное.

При легком гребном винте винтовая характеристика при номинальном числе оборотов вообще не пересекается с внешней характеристикой, так как в этом случае мощность, развиваемая винтом, меньше номинальной.

Основная цель испытаний катера и доводки движителя — приведение гребного винта. в соответствие с механической установкой, т. е. повышение или понижение положения кривой винтовой характеристики до совпадения фактически расходуемой мощности двигателя с заданной или располагаемой, — достигается обычно двумя путями: изменением сопротивления катера и изменением элементов гребного винта.

Уменьшение сопротивления относительно тихоходного водоизмещающего судна осуществимо лишь в очень небольших пределах (улучшение состояния наружной обшивки корпуса я обтекаемости его выступающих частей). Поэтому такой путь в основном применяется при доводочных испытаниях быстроходных глиссирующих катеров и судов на подводных крыльях.

Сопротивление голого корпуса быстроходного глиссирующего катера может быть представлено в виде суммы двух составляющих:

где Δ — водоизмещение катера;

α — угол атаки глиссирующего участка днища;

Cf — коэффициент трения;

ρ — массовая плотность воды;

Ω — смоченная поверхность.

Уменьшение угла ходового дифферента, а следовательно, и угла атаки днища уменьшает первую составляющую — сопротивление формы Δα. Однако связанное с этим увеличение смоченной поверхности днища приводит к возрастанию второй составляющей — сопротивления трения.

Задачей доводки катера в этом случае является определение оптимального угла дифферента, обеспечивающего наименьшее суммарное сопротивление и, следовательно, наибольшую достижимую скорость хода. Часто с этой целью уже при доводке участок днища вблизи транца отгибают вниз (благодаря местному увеличению угла атаки появляется гидродинамическая подъемная сила, дифферентующая катер на нос). Подобный же — или даже больший — эффект может быть достигнут и простым переносом грузов (аккумулятора, топливного бака) в носовую часть катера.

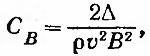

Для оценки , необходимой величины отгиба днища при проектировании теоретического чертежа можно дать лишь предварительные рекомендации. Основным критерием целесообразности осуществления отгиба днища является коэффициент динамической нагрузки:

где В — ширина глиссирующего участка днища. При носовых центровках катера и значениях СB<0,05 наибольшим гидродинамическим качеством обладает плоское днище; применение отгиба в этом случае пользы не принесет, так как он будет уменьшать и без того небольшие углы ходового дифферента. Смещение же центра тяжести катера в корму, а также возрастание коэффициента Св до 0,05÷0,15 будут приводить к необходимости отгиба днища вниз.

Высота отгиба может колебаться в пределах 1,5÷3,0, а, длина изогнутого участка 15÷50%. ширины глиссирующего участка днища. При этом для средних центровок оптимальны длинные, пологие отгибы с большими радиусами кривизны; для кормовых — относительно короткие с малыми радиусами.

Величина отгиба днища уточняется опытным путем в процессе скоростных испытаний, поэтому конструктивное оформление его должно позволять изменять высоту и кривизну с целью выбора их оптимальных значений. Для этого часто отгиб днища у транца делают в виде деревянной наделки, листа фанеры или дюраля с передней кромкой, жестко закрепленной заподлицо с днищем. Такой лист можно продолжить за транец и оборудовать упорами, т. е. превратить в транцевую плиту с регулируемым углом установки; для каждого состояния нагрузки катера и режима его движения может быть выбрано оптимальное положение транцевой плиты.

На сопротивление катера на подводных крыльях весьма большое нлияние оказывают относительное погружение крыльев на различных скоростях хода и состояние поверхностей крыльев. Поэтому в начале ходовых испытаний крылатых катеров, а затем и параллельно с испытаниями гребных винтов должна производиться доводка крыльев.

Если при полученном снижении кривой сопротивления глиссирующего катера или катера на подводных крыльях согласование винта с механической установкой не обеспечивается, необходимо изменение элементов гребного винта — его диаметра или конструктивного шага.

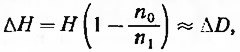

Величина изменения диаметра или шага винта достаточно точно может быть найдена по следующей приближенной формуле (с учетом знака):

где Н — исходный конструктивный шаг винта;

n0 — требуемое число оборотов винта при мощности N;

n1 — число оборотов винта, достигнутое на ходовых испытаниях при той же мощности N.

Увеличение или уменьшение шага латунного или бронзового винта небольшого размера достигается соответствующим поворотом (в горячем состоянии) каждого сечеиня лопасти. Предварительно для нагнетающей поверхности лопасти должны быть изготовлены новые шаговые угольники, позволяющие контролировать изменение шага винта на различных радиусах в процессе работы. Предельная разношаговость между сечениями разных лопастей не должна превышать 1—2% N.

При необходимости облегчения винта технологически проще уменьшить его диаметр путем обрезки концов лопастей. Однако при этом следует считаться с возможностью снижения к.п.д. винта вследствие изменения режима его работы и с опасностью возникновения кавитации из-за утолщения концевых сечений лопастей. Кромки лопастей при обрезке аккуратно заваливаются. Новый контур лопасти должен плавно сопрягаться со старым, по возможности, без изменения дискового отношения винта.

Обрезку внита лучше осуществ лять в два, а то и в три приема, обязательно производя статическую балансировку винта и повторяя испытания катера.

При замене согласованного винта другим с близкими ветичннами Н или D (отклонение не должно превышать 10%) требуется, чтобы сумма величин Н+D нового винта была равна сумме Н+D старого. Данная рекомендация в основном спранедлива для некавитнрующих нинтов. При наличии кавитации должны быть близкими также и дисковые отношения, и профилировка лопастей нового и старого винтов.