Рулевой яхты правильно определил, что пляшущий среди волн предмет — это торчащий вертикально нос какой-то затопленной лодки. С каждой минутой картина обрисовывалась все яснее, около лодки стала видна голова женщины, судорожно вцепившейся в ручку на палубе. Когда спасенная пришла в себя, стали известны подробности трагедии.

Внезапно поднявшийся в субботу шторм застал сотни любителей прогулок по воде на островах «Маркизовой лужи» — фортах, куда некоторые из них пришли на самых неподходящих для плавания по открытому заливу лодках. Жестокий ветер свирепствовал все воскресенье, а затем и понедельник. Кончились съестные припасы, многие стремились успеть на работу хотя бы во вторник, однако стоило очередной лодке выйти из-за ограждения мола, как ее подхватывала двухметровая волна, она становилась игрушкой стихии.

В «Казанке», которую впоследствии подобрали яхтсмены, в момент выхода в путь было трое — хозяин лодки и двое его гостей, муж с женой. Сразу же .им стало ясно, что в такую волну моторка до берега не дойдет, но и поворот обратно — к острову явно грозил опрокидыванием. С полчаса они кое-как уходили от попутных волн, но вот одна из них перехлестнула через транец, и сразу отяжелевшая лодка стала быстро заполняться водой. Корма с тяжелым мотором глубоко погрузилась в воду, теперь можно было держаться лишь за небольшой участок носовой палубы, но на всех троих здесь была только одна ручка. Волны поминутно отрывали то одного, то другого от спасительного поплавка...

Как она оказалась одна, кто привязал ее к лодке — женщина уже не помнила. Прошло не меньше пяти часов с момента аварии.

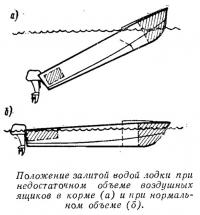

Разбирая причины гибели этих двух людей, надо сразу отметить непростительные ошибки, допущенные водителем: он вышел в плавание в такую погоду, которой мореходность «Казанки» никак не соответствовала, не обеспечил экипаж надежными спасательными средствами. Вероятно, понадеялся на свой опыт. Но роковым явилось то, что конструкторы серийной, выпущенной в количестве многих тысяч экземпляров лодки, позаботившись о том, чтобы она не тонула, не предусмотрели возможность ее использования для спасения пассажиров. Основной запас плавучести они сосредоточили в носовом герметичном отсеке, объема же бачков, закрепленных в корме, оказалось недостаточно, чтобы удерживать лодку с мотором на транце в положении на ровный киль.

В те годы (описываемый случай произошел под Ленинградом в 1961 г., а проект лодки разрабатывался еще несколькими годами раньше!) такую недоработку судостроителей можно было оправдать, так как еще не были ясны и, во всяком случае, не были сформулированы требования к непотопляемости прогулочных лодок. Считалось достаточным, если лодка не шла на дно в случае получения пробоины, при опрокидывании или заливании волной сверху. Такую задачу решить было сравнительно просто: в корпусе, чаще — в самом носу, где объем обычно все равно не используется, выгораживали герметичный отсек, либо закрепляли воздушные ящики, сделанные из тонкого металла.

Нетрудно прикинуть, что минимальный объем этих ящиков, например для той же «Казанки», сравнительно невелик. Ее дюралюминиевый корпус весит 130 кг; при плотности дюраля 2,7 т/м3 конструкция имеет собственный объем 0,130:2,7 = 0,048 м3. Объем подвесного мотора «Вихрь», имеющего вес 48 кг и среднюю плотность 4 т/м3, составляет около 0,048:4 = 0,012 м3. Таким образом, лодка с мотором, полностью погруженные в воду, вытесняют 0,06 м3 воды. Это равносильно тому, что 60 кг веса лодки и мотора поддерживаются на плаву за счет их собственного объема. Для поддержания же остальных 120 кг общего веса моторки нужен герметичный отсек, имеющий соответственно объем не менее 0,12 м3.

Таким образом, можно не опасаться, что «Казанка» пойдет на дно, если она снабжена запасом плавучести в 120 куб. дециметров (соответствует 120 литрам). А если позаботиться о безопасности пассажиров, то на каждого из них нужно предусмотреть еще по 10 дм3 объема, — это необходимо, чтобы и залитая лодка могла поддерживать плавающих рядом людей.

Подобным же образом можно подсчитать необходимый объем герметичных отсеков или блоков плавучести (из пенопласта) и для лодок из любых других «тонущих» материалов — фанеры, шпона, стеклопластика, стали (разумеется, с учетом плотности этих материалов).

Теперь представим, что весь запас плавучести расположен в носовой части. Лодка, залитая водой, займет почти вертикальное положение — тяжелый мотор развернет ее, подобно тому, как грузило разворачивает поплавок удочки. Лодку в таком положении труднее спасать, отбуксировывая на мелкое место: мотор может зацепиться за дно и оторваться от транца. А главное — трудно держаться за лодку пассажирам, что и привело к гибели людей в описанном случае.

Лучше распределить запас плавучести по длине таким образом, чтобы судно держалось у поверхности воды более или менее горизонтально, почти на ровный киль. Тогда его нетрудно будет буксировать даже гребной шлюпкой, вытаскивать на мелкое место и откачивать воду. Но даже и в этом случае, если попытаться залезть в залитую водой лодку, есть опасность, что она опрокинется вверх дном, накрыв человека. Удержаться за гладкое днище практически невозможно, первая же волна отрывает людей от корпуса. Утки и тросы, закрепленные на палубе, оказываются глубоко под водой, а при попытке ухватиться за них погружаются еще глубже...

Интересно, что с этим явлением впервые столкнулись на спасательных шлюпках, когда начали строить их из новых материалов — стеклопластика и алюминиевых сплавов. Корпуса стали выходить легче, чем деревянные или стальные, и, естественно, их центр тяжести стал располагаться относительно выше. По традиции воздушные ящики продолжали размещать так же, как и на деревянных шлюпках, — под бортовыми сиденьями. И если в затопленной шлюпке находилось даже несколько человек, центр тяжести оказывался выше центра плавучести. Шлюпка имела неустойчивое положение и даже переворачивалась при неловких перемещениях спасающихся.

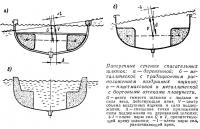

Сравним поперечные сечения залитых водой деревянной и металлической шлюпок. Часть борта деревянной шлюпки, возвышающаяся над водой, обладает каким-то определенным объемом. При крене этот объем одного борта входит в воду, а точно такой же объем противоположного борта поднимается из воды (водоизмещение шлюпки не меняется). Благодаря этому центр объемов плавучести и действующая вверх сила поддержания смещаются в сторону накрененного борта и препятствуют дальнейшему крену.

На металлической шлюпке, где борта имеют толщину всего 2—3 мм, такой объем, конечно, слишком мал, чтобы на него можно было рассчитывать. При малейшем крене линия действия силы тяжести шлюпки смещается в сторону накрененного борта, вес ее вместе с силой плавучести образуют пару сил, способствующую увеличению крена (судно обычно кренится до тех пор, пока линии действия обеих противоположно направленных сил не совпадут).

Выход был найден в перераспределении объема плавучести — изменении расположения воздушных ящиков или блоков пенопласта. Теперь часть их располагают по бортам таким образом, чтобы ватерлиния заполненной водой шлюпки их пересекала.

Хуже всего дело обстоит, когда, пытаясь обеспечить непотопляемость, конструкторы весь запас плавучести закладывают (например, в виде пенопласта) на днище лодки — под пайолы. В случае аварии корпус стремится занять устойчивое положение, свойственное любому плавающему предмету, — плавучим объемом вверх, тяжестью вниз. Ясно, что экипаж такой лодки имеет много шансов «сушить» киль, а перевернуть ее в воде в нормальное положение будет нелегко.

Американские правила постройки прогулочных лодок, принятые Ассоциацией производителей лодок и моторов BIA («Boat Industry Association»), рекомендуют при расположении пенопласта под пайолами обязательно оставлять среднюю часть корпуса вдоль киля свободной. При такой конструкции получается своеобразная балластная цистерна, которая при аварии первой заполняется водой и не дает лодке опрокинуться при дальнейшем погружении.

В последние годы, когда безопасности и надежности прогулочных лодок стали придавать особенно большое внимание, ведущие зарубежные фирмы стараются выпускать суда с запасом плавучести, в два-три раза превышающим минимальный, необходимый только для удержания самой лодки на воде. Этот дополнительный запас плавучести предусматривается специально для того, чтобы пассажиры («живая нагрузка» — по терминологии правил BIA) могли оставаться на своих местах даже в случае заливания лодки водой.

При определении количества закладываемого для этого пенопласта берется в расчет половина веса «живой нагрузки», т. е. плавучесть в 35—40 кг на человека (ведь половина объема каждого из них — по пояс — находится в воде). Это значит, что в нашем примере с четырехместной «Казанкой» надо было обеспечить дополнительный запас плавучести, равный 40X4=160 кг; тогда можно было бы оставаться в кокпите затопленной лодки, а не плавать рядом с ней...

Размещается этот дополнительный запас плавучести обязательно по бортам и как можно выше к палубе. Залитая лодка с таким распределением объемов плавучести практически не может быть опрокинута; сидящих в лодке пассажиров легче обнаружить со спасательного судна.

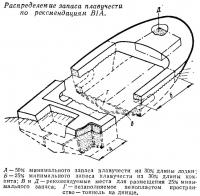

Правила В!А требуют, чтобы элементы плавучести обеспечивали аварийному судну положение на плаву без большого дифферента. Так, 50% минимального запаса плавучести предписывается размещать в корме лодки, в пределах одной трети длины корпуса от транца; 25% этого запаса — в передней трети длины кокпита. Остальные 25% объема могут находиться под пайолами и в других местах, не используемых для хранения снаряжения.

Как можно убедиться, открыв сборник на стр. 35, в нашем новом «Типаже прогулочных судов», обязательном для всех конструкторов серийных лодок и катеров, также сформулированы требования по обеспечению непотопляемости, нормального положения — на ровный киль и аварийной остойчивости затопленной лодки.

Дальнейшим развитием идеи надежной непотопляемой лодки являются суда с самоотливным кокпитом. Они снабжаются водонепроницаемым внутренним дном — платформой, уровень которой расположен немного выше ватерлинии, а в транце предусматриваются шпигаты — отверстия с невозвратными захлопками, через которые сливается за борт попавшая в лодку вода. Волна может даже перекатиться через такую открытую лодку, полностью залив ее водой, но через пару минут она, отряхнувшись от пены, снова сможет продолжать свой путь с прежней скоростью. Некоторые из «само-отливных» лодок, например тримараны «Аутрэйдж» и «Бостонский китобой», описанные в сборнике, с успехом используются для спасательной службы в открытом море и еще более суровых условиях — в прибрежной полосе с крутой и высокой прибойной волной. Естественно, такой выход хорош для лодок и катеров открытых — с большими кокпитами. Напомним, что палубу, поднятую выше ватерлинии, имела и гребная лодка «Бритиш Роуз», на которой Джон Ферфекс переплыл океан (на ней же были высокие пенопластовые поплавки — рубочки в оконечностях, делающие лодку «самоспрямляющейся», встающей палубой вверх при опрокидывании). Если уж речь зашла о лодках, катерах и яхтах, предназначенных для выхода в океан, то добавим, что все чаще на них полностью закрывают кокпит от попадания сверху воды жестким герметичным колпаком из прозрачного плексигласа.

Типичными непотопляемыми судами являются гоночные парусные швертботы, для которых опрокидывание или заливание волной при гонках в свежий ветер — не авария, а обычное явление. Основной запас плавучести на них располагается в бортовых отсеках, воздушных ящиках или надувных емкостях, прикрепленных изнутри к бортам. Когда такую лодку положит Парусами на воду, то благодаря большой плавучести, сосредоточенной на борту, осадка ее будет невелика, а центр тяжести окажется поднятым высоко. Ухватившись за шверт, экипаж без особых усилий может поставить яхту в прямое положение; тогда в воду войдут уже герметичные объемы обоих бортов, судно подвсплывет, излишняя вода сольется через форточки в транце (этому помогает двойное дно, уровень которого в нормальных условиях находится выше ватерлинии). Теперь экипаж может забраться в лодку; подбираются шкоты, яхта получает ход и полностью освобождается от воды.

Подобным же образом теперь стремятся обеспечить непотопляемость и лодок с подвесными моторами, добиваясь, чтобы при их затоплении головка мотора (двигатель) располагалась над водой. Если топливная система герметична, удастся завести мотор и дать ход залитой лодке; вода станет уходить из кокпита движущейся лодки сначала через верхний край транца, а затем через шпигаты.

Выше речь шла о сравнительно небольших судах, для обеспечения непотопляемости которых нужно не так уж много пенопласта или герметичных отсеков. На катерах же длиной более 7 м эту задачу приходится решать, как и на больших морских судах — делением корпуса водонепроницаемыми переборками на ряд отсеков. Таким катерам, снабженным сплошной палубой, прочными рубками и герметичными люками, заливание волной не страшно — опасность представляют лишь пробоины в подводной части. Переборки должны ограничить количество влившейся воды и ее распространение по корпусу, предотвратить чрезмерный дифферент и потерю остойчивости.

Практика показала, что переборки только в тех случаях выполняют свою роль, если они действительно водонепроницаемы, т. е. не имеют отверстий и дверей, а выполнение этого требования создает очевидные неудобства для экипажа и пассажиров. В прогулочном катере могут быть только две такие «глухие» переборки — форпиковая и моторного отсека. В качестве выхода из положения, в США недавно появилось специальное аварийное устройство для катеров водоизмещением до 5 т. Состоит оно из прорезиненного нейлонового мешка, соединенного с малогабаритным баллоном, в котором находится сжиженный углекислый газ. Мешок укладывается в компактный пакет в самом большом помещении катера, например — салоне. В случае аварии достаточно дернуть за шнур — углекислый газ в считанные секунды заполнит мешок, раздувая его так, что он принимает форму отсека и играет роль поплавка. Есть и резервное гидростатическое устройство, автоматически включающее клапан баллона, когда катер погрузится на глубину около метра: и в таком положении мешок легко вытеснит из отсека воду, катер останется на плаву...

С широким распространением стеклопластика и особенно — легких самовспенивающихся пенопластов, кубометр которых весит всего 40—80 кг, конструкторы малых судов получили новые возможности в создании непотопляемых лодок. Необходимый запас плавучести можно распределить равномерно по всей внутренней поверхности обшивки и палубы слоем толщиной 30—100 мм, защитив его сверху тонким слоем стеклопластика. Таким путем удается обеспечить непотопляемость не только таких маленьких легких судов, как, например, туристская байдарка «Искра», но даже килевых яхт, на которых вес балластного фальшкиля достигает 40—50% общего веса. То, что ранее было совершенно немыслимо для «Звездника» и «Дракона», теперь осуществлено в пластмассовых «Темпесте» и «Солинге»: они не тонут ни при заливании, ни при опрокидывании.

- Главная

- Судостроение

- Моторные суда

- 1972 год

- Развитие идеи надежной непотопляемой лодки

Подкатегории раздела

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Непотопляемость надувной лодки

Изящество, надежность: всё это надувные лодки Zodiac

Развитие конструкции яхт «Звездного класса»

Развитие буерного спорта в Америке

Дальнейшее развитие быстроходных катеров и их мореходности

Развитие крупносерийного производства лодок и катеров

Развитие парусного спорта в Болгарии

Развитие парусного спорта в Геленджике

Развитие водно-моторного спорта на судах народного потребления

Идеи Уффа Фокса и новые гоночные суда

Развитие народной гребли как вида спорта

Идеи и комментарии: ветроход, катамаран, пластинчатый движитель, шверт...

Всесоюзный рейд-смотр «Развитие промышленности парусного спорта»

Двухместная лодка из одноместной секционной лодки «Малютка»

Изящество, надежность: всё это надувные лодки Zodiac

Развитие конструкции яхт «Звездного класса»

Развитие буерного спорта в Америке

Дальнейшее развитие быстроходных катеров и их мореходности

Развитие крупносерийного производства лодок и катеров

Развитие парусного спорта в Болгарии

Развитие парусного спорта в Геленджике

Развитие водно-моторного спорта на судах народного потребления

Идеи Уффа Фокса и новые гоночные суда

Развитие народной гребли как вида спорта

Идеи и комментарии: ветроход, катамаран, пластинчатый движитель, шверт...

Всесоюзный рейд-смотр «Развитие промышленности парусного спорта»

Двухместная лодка из одноместной секционной лодки «Малютка»

Развитие идеи надежной непотопляемой лодки

Год: 1972. Номер журнала «Катера и Яхты»: 40 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Сопротивление глиссирующих мотолодок в переходном режиме

Технология постройки спортивных водных лыж

Подводные крылья для мореходных катеров

Нормирование остойчивости и высоты борта прогулочных судов

Обустройство домашней литейной мастерской

Схемы жестких разборных секционных байдарок

Расчет днищевых холодильников катерных двигателей

Исходные материалы для изготовления пластмассовых лодок

Защита стеклотканью корпусов малых спортивно-туристских судов

Критерии оценки остойчивости яхт

Диаграмма определения сопротивления лодок с мотором «Вихрь»

Аэродинамика быстроходных катеров по материалам книги Ренато Леви

Модельные испытания новой мотолодки «Казанка»

Фланцевые соединения разборных лодок

Особенности ухода за синтетическими парусами

Технология постройки спортивных водных лыж

Подводные крылья для мореходных катеров

Нормирование остойчивости и высоты борта прогулочных судов

Обустройство домашней литейной мастерской

Схемы жестких разборных секционных байдарок

Расчет днищевых холодильников катерных двигателей

Исходные материалы для изготовления пластмассовых лодок

Защита стеклотканью корпусов малых спортивно-туристских судов

Критерии оценки остойчивости яхт

Диаграмма определения сопротивления лодок с мотором «Вихрь»

Аэродинамика быстроходных катеров по материалам книги Ренато Леви

Модельные испытания новой мотолодки «Казанка»

Фланцевые соединения разборных лодок

Особенности ухода за синтетическими парусами

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Развитие идеи надежной непотопляемой лодки

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Некоторые конструкции самодельных крейсерских яхточек

Расчет характеристик управляемых транцевых плит

Оптимальный гребной винт для мотора и лодки

Обзор мотолодок из новых современных материалов

Весенний ремонт дюралевого корпуса лодки

Основные виды ремонта пластмассовых корпусов лодок

Что нужно знать о красках для корпусов лодок

Гребные винты из стеклопластика

Одно- и двухместные суда на воздушной подушке

Третий вариант правил IOR обмера крейсерско-гоночных яхт

Гидродинамическое качество катера с килеватыми обводами

Копии знаменитых парусников — стилизация или рациональность

Роллеркрафт — амфибийное транспортное средство

Гребные и моторные лодки из термопласта АБС

Перспективы судов на подводных крыльях

Расчет характеристик управляемых транцевых плит

Оптимальный гребной винт для мотора и лодки

Обзор мотолодок из новых современных материалов

Весенний ремонт дюралевого корпуса лодки

Основные виды ремонта пластмассовых корпусов лодок

Что нужно знать о красках для корпусов лодок

Гребные винты из стеклопластика

Одно- и двухместные суда на воздушной подушке

Третий вариант правил IOR обмера крейсерско-гоночных яхт

Гидродинамическое качество катера с килеватыми обводами

Копии знаменитых парусников — стилизация или рациональность

Роллеркрафт — амфибийное транспортное средство

Гребные и моторные лодки из термопласта АБС

Перспективы судов на подводных крыльях

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории