При использовании катамаранной схемы вес судна распределяется между двумя несущими поверхностями, удлинение каждой из которых значительно больше удлинения смоченной поверхности однокорпусных глиссеров. Имея на больших скоростях хода углы дифферента, близкие к оптимальным, корпуса глиссирующих катамаранов могут обладать достаточно высоким гидродинамическим качеством, в отдельных случаях превышающим качество однокорпусных судов с аналогичными конструктивными характеристиками.

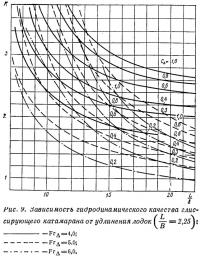

Однако, обладая этим, а также рядом других эксплуатационных преимуществ (большая площадь палубы, хорошая остойчивость и т. д.), катамаранная схема не свободна и от недостатков. В частности, период выхода катамарана на режим глиссирования оказывается более длительным, чем у однокорпусного судна. Это объясняется тем [5], что корпуса большого удлинения начинают глиссировать при больших относительных скоростях хода. Например, катер с полным удлинением L/B=3 переходит к режиму глиссирования при скорости хода, соответствующей числу Фруда по нагрузке FrΔ=3, тогда как корпус с удлинением L/B=13 начинает глиссировать только при FrΔ=4,5.

Корпуса катамарана работают во взаимодействии как единый комплекс. Взаимовлияние их обусловливается в основном тремя факторами: перераспределением давлений в поперечных сечениях корпусов, изменением смоченной поверхности, а также наложением волновых систем и взаимодействием брызговых струй, образуемых каждым корпусом. В зависимости от скорости хода доля каждого фактора в общем эффекте взаимодействия может быть различна. При высоких скоростях, в частности, наибольшее влияние на гидродинамические характеристики катамарана будут оказывать перераспределение давлений и взаимодействие брызговых струй.

Информация об изображении

Рис. 1. Схематический вид моделей катамаранов, испытанных в Мичиганском университете

Данные, которые могли бы характеризовать взаимовлияние корпусов, до последнего времени отсутствовали. Это обстоятельство органичивало использование результатов исследований гидродинамических характеристик изолированных глиссирующих поверхностей при проектировании катамаранов.

Рис. 1. Схематический вид моделей катамаранов, испытанных в Мичиганском университете

Сложность явлений, возникающих при глиссировании пары прямоугольных поверхностей большого удлинения, каковыми являются лодки быстроходных катамаранов, затрудняет разработку соответствующих «строгих» теоретических решений. Поэтому большое значение с практической точки зрения приобретают результаты экспериментальных исследований.

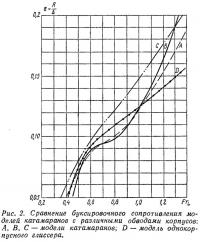

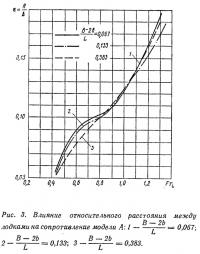

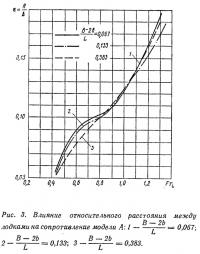

Опубликованные в зарубежной печати результаты экспериментов, выполненных в Мичиганском университете США [7], показывают, что существенное влияние на сопротивление катамарана оказывает форма корпусов (рис. 1—3). Использование корпусов с симметричными обводами позволяет получить сопротивление, меньшее, чем у однокорпусного глиссера при умеренных скоростях хода, характеризующихся числами Фруда по длине FrL<1. Корпуса с несимметричными обводами могут оказаться, как это следует из характера кривых (рис. 2), выгодными лишь на достаточно высоких скоростях.

Буксировочное сопротивление катамарана с корпусами, движущимися в режиме «чистого» глиссирования, мало зависит, как это видно из рис. 3, от расстояния между корпусами — клиренса. Вместе с тем при невысоких скоростях хода в переходном режиме движения, изменение клиренса приводит к заметному (до 10—15%) изменению сопротивления. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что основная доля «катамаранного» эффекта в данном случае обусловлена изменением волновой компоненты сопротивления, которая при умеренных скоростях, характеризующихся числами Фруда по длине FrL=0,7÷1,0, составляет значительную долю полного сопротивления.

Информация об изображении

Рис. 3. Влияние относительного расстояния между лодками на сопротивление модели

Работа [7], из которой заимствованы приведенные выше данные, посвящена разработке конкретного проекта катамарана. Результаты, содержащиеся в ней, несмотря на их ценность, не могут служить основанием для далеко идущих обобщений, так как эксперимент, в ходе которого они получены, выполнялся со случайными моделями по узко направленной программе.

Рис. 3. Влияние относительного расстояния между лодками на сопротивление модели

Наиболее полную информацию о гидродинамических характеристиках глиссирующих судов, в частности катамаранов, дают систематические испытания, проводимые с сериями схематизированных моделей. В ходе таких экспериментов можно проследить изменение гидродинамических характеристик, варьируя различными конструктивными параметрами.

Ниже приводятся некоторые результаты такого исследования, предпринятого авторами, чтобы изучить в широком диапазоне относительных скоростей влияние на гидродинамические характеристики глиссирующих катамаранов удлинения корпусов и относительного расстояния между ними, а также нагрузки и положения центра тяжести по длине.

Для проведения эксперимента было изготовлено пять пар глиссирующих пластин различного удлинения: первая модель с удлинением 22,5; вторая — 15,0; третья — 11,25; четвертая — 9,0; пятая — 7,5. Пластины попарно навешивались на жесткую раму. Конструкция и размеры рамы позволяли в широких пределах изменять расстояние между пластинами — клиренс (рис. 4).

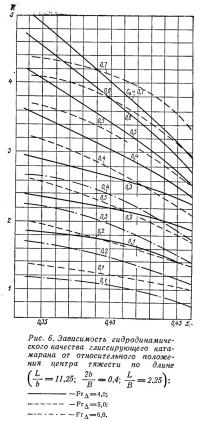

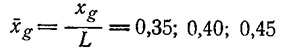

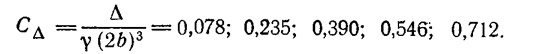

Программа испытаний складывалась из трех этапов. На первом исследовалось влияние нагрузки и положения центра тяжести по длине на сопротивление и посадку катамарана (третья модель — L/b = 11,25), имевшего полное удлинение L/B=2,25. Испытания проводились при трех относительных положениях центра тяжести по длине

и пяти водоизмещениях, соответствовавших значениям коэффициента статической нагрузки

Скорости буксировки изменялись таким образом, что числа Фруда по нагрузке на весь комплекс находились в пределах FrΔ=1,5÷7,0.

На втором этапе испытаний третья модель катамарана испытывалась при различных расстояниях между корпусами (см. табл.). Полное удлинение катамарана при этом также было переменным. В качестве безразмерного параметра, характеризующего расстояние между лодками, было принято отношение суммарной ширины корпусов 2b к полной ширине катамарана В. Значению 2b/B=1 соответствуют сдвинутые вместе корпуса, а 2b/B=0 — корпуса, разнесенные на бесконечно большое расстояние, т. е. отдельно взятый корпус. Положение центра тяжести по длине на втором этапе испытаний было принято постоянным

В процессе третьего этапа испытывались модели пяти катамаранов. Полное удлинение всех пяти моделей L/B было одинаковым и составляло 2,25. Отношение 2b/B вследствие различия ширины лодок b было переменным: у первой модели оно составляло 2b/B=0,2, второй — 0,3, у третьей — 0,4, у четвертой — 0,5 и у пятой — 0,6. Положение центра тяжести по длине сохранялось постоянным

В соответствии с содержанием этапов программы испытаний результаты испытаний делятся на три части.

Информация об изображении

Рис. 5. Влияние коэффициента статической нагрузки на гидродинамическое качество

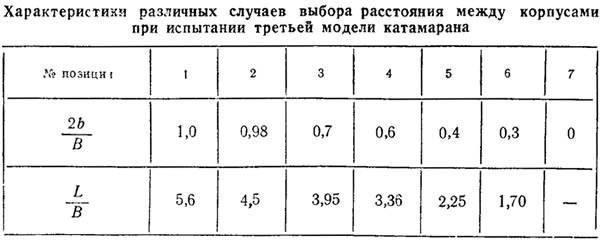

На первом этапе были получены зависимости гидродинамического качества К, углов ходового дифферента ψ и всплытия модели от относительной скорости хода, характеризующейся числом Фруда по нагрузке FrΔ) при различных сочетаниях отстояния центра тяжести от транца xg и коэффициента статической нагрузки СΔ. Анализ этих данных показал, что с уменьшением СΔ переход катамарана к режиму глиссирования затягивается, и горб сопротивления смещается в зону больших чисел Фруда по нагрузке. По мере смещения центра тяжести в нос

Рис. 5. Влияние коэффициента статической нагрузки на гидродинамическое качество

На основании анализа результатов испытаний модели 3 построены зависимости гидродинамического качества от коэффициента статической нагрузки при ряде чисел Фруда, соответствующих режиму глиссирования (рис. 5). Очевидно, что увеличение нагрузки при заданной скорости приводит к резкому увеличению гидродинамического качества глиссирующего катамарана. При малых коэффициентах статической нагрузки СΔ≈0,2 гидродинамическое качество лодок не превышает 1,5—2,0, причем нижний предел соответствует носовым центровкам

Влияние относительного положения центра тяжести по длине

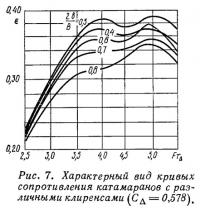

Как и следовало ожидать, гидродинамические характеристики катамарана в значительной мере определяются величиной клиренса. Это и показали исследования на 11 этапе. С уменьшением расстояния между корпусами судно позже переходит к режиму глиссирования, и скорость хода, соответствующая горбу сопротивления, увеличивается, что особенно заметно при коэффициентах статической нагрузки СΔ≈1. При умеренных коэффициентах нагрузки характер кривых буксировочного сопротивления катамарана оказывается несколько иным, чем у однокорпусных глиссеров (рис. 7) — на них наблюдаются два горба сопротивления. Скорость, соответствующая первому горбу, возрастает по мере увеличения расстояния между корпусами, а скорость, на которой отмечается второй максимум сопротивления (FrΔ≈5), сохраняется постоянной, независимо от взаиморасположения корпусов.

Гидродинамическое качество глиссирующего катамарана оказывается выше качества изолированной глиссирующей поверхности (рис. 8) лишь при достаточно малых расстояниях между лодками, соответствующих отношениям суммарной ширины лодок к полной ширине судна 2b/B>0,75. При 2b/B<0,75 гидродинамическое качество катамарана всегда меньше, чем у изолированной лодки. Взаиморасположение корпусов, при котором их суммарная ширина составляет 0,4 полной ширины катамарана, является наименее выгодным, так как при 2b/B=0,4 кривые K=f(2b/B) имеют минимум.

Влияние удлинения корпусов на гидродинамическое качество катамарана исследовалось на III этапе испытаний. Увеличение удлинения в исследованном диапазоне, как показано на рис. 9, всегда приводит к падению качества, причем особенно резкому в зоне умеренных удлинений. Аналогичное влияние удлинения изолированной глиссирующей поверхности на ее гидродинамическое качество отмечалось еще Зотторфом [5] и подтверждается расчетами Клемента [6].

Сопоставление влияния коэффициента нагрузки на гидродинамическое качество катамаранов, составленных из корпусов различного удлинения, показывает, что уменьшение ширины этих корпусов при сохранении постоянным полного удлинения делает катамаран менее чувствительным к изменению нагрузки как по гидродинамическому качеству, так и по дифференту. Скорость хода на характер этой зависимости существенного влияния не оказывает.

Результаты сравнительных мореходных испытаний показывают, что амплитуды вертикальной и килевой качки глиссирующих катамаранов несколько меньше, чем у однокорпусных глиссеров. По мере уменьшения клиренса амплитуды качки уменьшаются. Вертикальные перегрузки, замеренные на моделях катамаранов и однокорпусных глиссеров, оказались практически одинаковыми.

Суммируя сказанное, можно сделать следующие выводы:

- гидродинамическое качество глиссирующего катамарана оказывается выше качества однокорпусного глиссера лишь при достаточно малых расстояниях между корпусами, соответствующих отношениям 2b/B>0,75; наименее выгодна такая компоновка, при которой отношение суммарной ширины корпусов к полной ширине катамарана близко к 0,4;

- увеличение нагрузки на глиссирующий катамаран с заданными размерениями приводит на режиме глиссирования (FrΔ≥4,0) к увеличению гидродинамического качества; по мере смешения центра тяжести в корму это влияние становится более существенным;

- смещение центра тяжести в нос при постоянной нагрузке и неизменной скорости хода приводит к падению гидродинамического качества, причем особенно интенсивному в диапазоне центровок 0,4≤

x g≤0,45; с увеличением скорости хода степень этого влияния снижается; - в исследованном диапазоне удлинений уменьшение ширины корпусов всегда приводит к падению гидродинамического качества; катамараны с корпусами умеренных удлинений (L/b≤10) в значительно большей степени подвержены влиянию изменения нагрузки, чем с корпусами больших удлинений;

- существенными преимуществами в мореходности по сравнению с одиокорпусными судами глиссирующие катамараны не обладают; перегрузки, испытываемые судами обоих типов при ходе на волнении, одинаковы, хотя амплитуды вертикальной и килевой качки у катамаранов несколько меньше.

Литература

- 1. Эпштейн Л. А. Методы теории подобия и размерностей в задачах гидромеханики судна. «Судостроение», Л., 1970.

- 2. Буньков М. М. Влияние основных параметров корпуса на продольную устойчивость глиссирующих катеров. Материалы по обмену опытом НТО СП, Л., «Судостроение», вып. 124, 1969.

- 3. Кривоносов Л. М. О гидродинамике многокорпусных глиссирующих судов. «Катера и яхты», №14, 1968.

- 4. Гартвиг В. А. Глиссер «Экспресс». «Катера и яхты», №51, 1974.

- 5. Sottorf W. Versuche mit Gleitflachen, WRH, 1929-1933.

- 6. Clement E. P. Graphs for Predicting the Ideal High-Speed Resistance of Planing Catamarans. «Int. Shipbuilding Progress», v. 9, N 99, 1962.

- 7. Edward D. Fry. Timothy Craul — Design and Application of Modern High-Speed Catamarans. «Marine Technology», v. 9, N 3, 1972.