С этим вопросом мы обратились к участникам олимпийских гонок, собравшимся на пресс-конференцию, которую по просьбе редколлегии сборника «Катера и яхты» организовала Федерация парусного спорта СССР. Забегая вперед, следует сказать, что не всем участникам удалось в этот день собраться в здании на Скатертном переулке, где помещается Комитет по делам физкультуры и спорта. С некоторыми из них беседа состоялась позже — в Ленинграде, Таллине. Однако при подготовке материала для печати было решено рассказывать о событиях в той последовательности, в какой они развивались на Олимпиаде.

Итак, в начале сентября команда наших олимпийцев в полном составе собралась во Владивостоке. Последние дни перед выездом в Японию проходили напряженно, — начал свой рассказ член нашей сборной В. Васильев, — гонки на Дальневосточной регате, доводка материальной части. Наконец, в самом конце сентября яхты были погружены на самоходную баржу и отправлены в Находку, откуда они продолжали свой путь в Токио на палубе пассажирского парохода. Путь яхтсменов был другим; поездом из Владивостока в Хабаровск, а дальше самолетом до аэропорта японской столицы. С яхтами отправился в плавание только Ф. Шутков — матрос нашего «звездника».

Первая встреча наших яхт, пока еще на палубе судна, с Японским морем едва не окончилась катастрофой. Вопреки предсказаниям метеорологов, обещавших сравнительно спокойную погоду, над морем прошел тайфун. Выйди пароход всего на полсуток позже — пожалуй, не всем нашим яхтам удалось бы стартовать в Токио! К счастью, все обошлось благополучно. Пострадал только бронзовый патент, которым была покрыта подводная часть яхт: океанские волны, в течение всего рейса гулявшие по палубе парохода, основательно его попортили.

Предстартовые дни прошли сравнительно спокойно: спортсмены знакомились с будущими противниками, осматривали прибывшие суда. Поработать пришлось только швертботистам. 10 из 13 «Летучих Голландцев» не прошли по обмеру, в основном — по баковой высоте. Для того чтобы убрать лишние миллиметры, на швертботах пришлось снимать палубу. Впрочем, эту работу быстро и хорошо выполнили японские мастера.

Хуже обстояло дело у «Финнов». Как известно, по правилам олимпийских соревнований, все швертботы этого класса строятся страной — организатором очередной олимпиады. Однако на этот раз спортсменам была предоставлена возможность произвести некоторые переделки. Японские «Финны» были построены из пластмассы по проекту Эльвстрема. От своего европейского прототипа они отличались разве только большей жесткостью. Вместе со швертботом каждый спортсмен получил две мачты и небольшой пакет с блоками, тросами и т. п. Поскольку, кроме мачт, переделывать было нечего, на них и сосредоточилось внимание яхтсменов. Мачты вначале начали обстругивать, потом стали наклеивать... В какой мере эта титаническая работа сказалась на результатах гонок, осталось неизвестным и самим спортсменам!

Обмерные операции на килевых яхтах прошли без особых приключений. Некоторое недоумение, правда, вызвал шведский «звездник». У этой яхты были необычные волнистые линии скулы и борта, а носовая часть днища имела даже плоский участок вместо предусмотренной правилами поверхности, образованной по дуге окружности. Однако мерительное свидетельство, выданное Международной Ассоциацией «Звездного» класса, было в порядке, и шведов допустили к гонкам. Возможно, займи эта яхта первое место, такое решение было бы опротестовано, но, как известно, шведы закончили соревнования только третьими.

Что же представляли собой остальные суда, прибывшие на Олимпиаду?

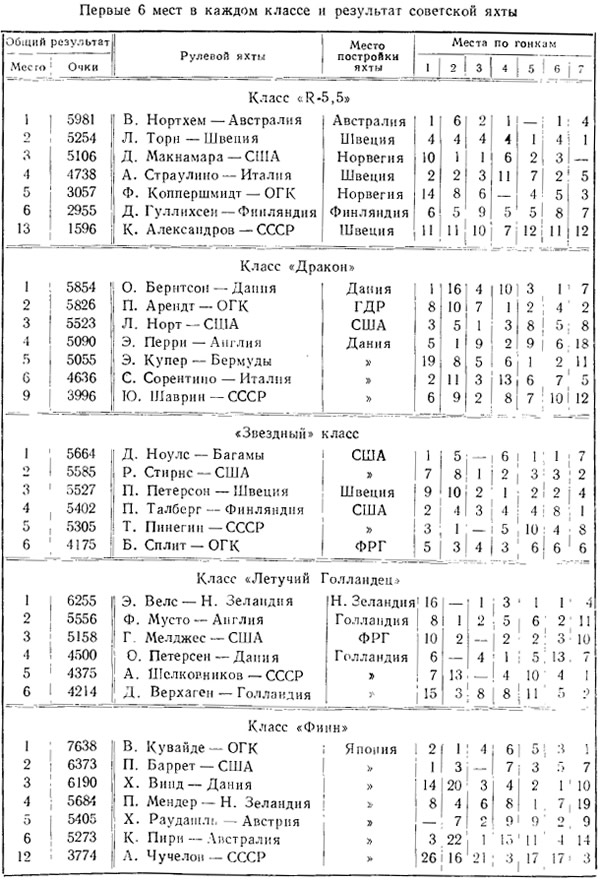

Все яхты класса «5,5»,— сообщил рулевой нашей «пятерки» К. Александре в,— за исключением советской и швейцарской яхт, построены в 1963—1964 гг. Интересно отметить такой факт. Если в прошлых Олимпийских играх участвовали «пятерки», построенные по 10 различным проектам, то в Токио были представлены яхты всего 5 конструкторов.

В конструкции лучших пятиметровых яхт, спроектированных американцем Людерсом, нашли явное отражение черты яхт 12-метрового класса, на которых разыгрывается «Кубок «Америки». Известно, что проектирование этих судов ведется на основании серьезных научно-исследовательских работ, включающих испытания моделей в опытовых бассейнах. По-видимому, это позволило американскому конструктору более обоснованно подойти к выбору обводов «пятерок».

Наилучшие результаты американские яхты показывали в лавировку. На попутных курсах они несколько уступали нашей, имеющей более высокие глиссирующие качества. Для обводов американских «пятерок» характерны более плавная линия форштевня и узкий небольшой площади киль. Осадка и площадь парусности максимальные. Металлические мачты весят с оковками всего 40—41 кг. Многие яхты не имели бакштагов; их заменяли установленные под углом 70° ромбокраспицы и прочный ахтерштаг. На яхте США основные ванты далеко (на 300—400 мм) заходили за ось мачты. По-видимому, такая проводка была принята в связи с отсутствием бакштагов, а также большой гибкостью мачты (когда до установки на яхту мачту приподнимали за топ на высоту около метра, ее средняя часть касалась земли).

На всех яхтах стояли паруса американского производства. У представителей США и Багамских островов отдельные полотнища на стакселях были сначала приклеены одно к другому, а затем для страховки прошиты; такие паруса не имеют обычных морщинок по швам и благодаря этому их аэродинамические качества повышаются. Фало-вый угол стакселя дополнительно проклеивался тяжелым материалом, который позволял сохранять форму паруса, несмотря на очень большое удлинение.

В планировке яхт американской постройки обращал на себя внимание сдвинутый в нос вырез кокпита. Это позволяло команде не вылезать на палубу при постановке спинакера, благо-даря чему продолжительность операции сокращалась до 4—5 секунд.

Выступление К. Александрова дополнил тренер нашей команды Л. Митницкий. Любопытную конструкцию имела «пятерка» швейцарской постройки, на которой выступали японские яхтсмены. Несмотря на более чем скромный результат, в значительной мере объясняющийся низкой квалификацией гонщиков, эта яхта показала неплохие ходовые качества, особенно в слабые ветры. Для обводов этого судна характерны почти вертикальная линия форштевня и полное отсутствие носового свеса.

Наиболее стабильные результаты по отдельным гонкам показала шведская яхта, построенная по проекту Олсона. На Олимпиаде она заняла общее второе место. Интересно, однако, отметить, что и в этой яхте, построенной опытнейшим шведским конструктором, также многое позаимствовано от яхт 12-метрового класса.

В классе яхт «Дракон»,— продолжил свое выступление Митницкий, — выступали все наиболее сильные «драконисты» мира (в других классах многие известные гонщики, например американец Б. Ченс в классе «5,5», потерпели поражение в отборочных национальных соревнованиях и потому в Олимпийских играх не участвовали). Первое место занял 59-летний датчанин Бернтсон — обладатель золотого кубка, разыгрывавшегося на первенстве Европы 1964 г. Вторым был спортсмен из ГДР Арендт, хорошо известный советским яхтсменам по Балтийской регате 1964 г. Единственной неожиданностью явилось выступление американца Норта — бывшего чемпиона мира среди «звездников». Потерпев неудачу на отборочных соревнованиях в своем классе, Норт сумел занять лучшее место среди яхтсменов США, гонявшихся на «Драконах». На Олимпиаде ему также удалось завоевать призовое третье место.

В конструкции «Драконов», представленных на Олимпиаде, не было ничего нового. Большая часть яхт (15 из 23) была построена фирмой «Бориссон». Однако Бернтсон выступал на «Драконе» фирмы «Питерсен и Тузен». Вооружение яхт также ничем не отличалось от общепринятого. Единственная особенность: некоторые яхтсмены для простоты сняли с яхт машинки для крепления стакселя. Ряд гонщиков применил дополнительные бакштаги, которые использовались для исправления кривизны мачты.

На яхте Норта был установлен грот, сшитый, как у «звездника», без единого шва, упирающегося в гик. Итальянец Сорентино ставил в слабый ветер стаксель с большим нижним серпом и булинем.

О яхтах «Звездного» класса, побывавших в Токио, рассказал Т. Пинегин. В конструкции «звездника» — такого же строгого монотипа, как и «Дракон», — естественно, не появилось ничего нового. Правда, строители самых новых яхт, заменив стеклопластиковое покрытие палубы и бортов обыкновенной окраской, сумели уменьшить вес судов на 4—5 кг, но это вряд ли давало большое преимущество в гонках. Все «звездники» были оборудованы помпами для откачки воды.

Наш экипаж имел все возможности для борьбы за призовое место, если бы не поломка мачты в третьей гонке. Авария произошла при подходе к поворотному знаку. Яхта в это время шла левым бакштагом метров на 200 впереди остальных участников. Неожиданный заход ветра на фордевинд поставил команду перед необходимостью для сохранения курса бакштаг сделать два поворота фордевинд. Надвигавшийся шквал делал эти маневры опасными, поэтому решено было выйти к знаку курсом фордевинд. Однако после подхода шквала мачта не выдержала напряжения и скололась.

Неудача в этой гонке еще не лишала нас возможности бороться за победу. Но наше поражение стало очевидным сразу же после того, как выяснилось, что новая мачта, установленная взамен сломанной, не обладает достаточной жесткостью и не позволяет яхте идти достаточно круто к ветру.

Почти столь же драматично сложились и гонки на «Летучих Голландцах», — сказал в своем выступлении тренер нашей команды И. Лавров. — Поломка руля на швертботе Шелковникова во время третьей гонки, на которой наш спортсмен лидировал, стоила в конечном счете нам призового места. Материальная часть в этом классе у всех выступающих была примерно на одном уровне. Следует, однако, отметить, что почти все участники Олимпиады выступали на деревянных «голландцах». Швейцарский спортсмен, соревновавшийся на пластмассовом швертботе, занял в итоге только 17-е место. Как и прежде, главным недостатком пластмассовых «голландцев» продолжает оставаться недо. статочная жесткость их корпусов.

Несколько слов о тактике парусных сражений в заливе Сагами. Как правило, большая часть яхт уходила со старта длинными галсами. Первыми к поворотному знаку приходили суда, получавшие преимущество при заходе ветра, дувшего очень неровно. Яхты, стартовавшие другим — неудачным — галсом, в этой гонке практически теряли все шансы прийти в числе первых. Этим объясняются неровные результаты, показанные даже призерами. Например, новозеландский яхтсмен — победитель в классе «Летучий Голландец» занял в первой гонке 16-е место, во второй получил нуль и только в третьей был первым.

В заключение участники пресс-конференции поделились свс.ими впечатлениями об организации Олимпиады, отметили высокое качество работы судейской коллегии, а также радушный прием, который повсюду в Японии встречала наша команда.

Советские яхтсмены, к сожалению, выступили ниже своих возможностей. В этом легко убедиться, если сравнить результаты, показанные ими в крупнейших международных соревнованиях 1964 г. Только один пример: на XVI Балтийской регате Ю. Шаврин неизменно приходил к финишу раньше П. Арендта (ГДР), а на олимпийских гонках оказался далеко позади него. Во многом виноваты и недостатки материальной части, и ошибки самих гонщиков. Из всего этого необходимо немедленно сделать соответствующие выводы,. Нужно помнить, что 1965 г. является не только первым по-слеолимпийским, но и первым предолимпийским годом. Путь в Мексику уже начался.