Наиболее полно и четко было организовано оперативное гидрометобеспечение Олимпийской парусной регаты, которая состоялась с 21 по 29 июля 1980 г. Познакомимся с этим опытом.

Показательно, что олимпийские гонки проходили при погодных условиях, существенно отличавшихся от климатических (многолетних) для Таллинского залива. Вместо наиболее вероятных западных и юго-западных ветров практически все время господствовали восточные и северо-восточные ветра, часто и резко меняющиеся по направлению, но умеренные по силе, со средними скоростями 4—7 м/с.

Почти во все дни и на всех дистанциях наблюдалось проявление бризового эффекта.

В условиях слабого ветра большое влияние на ход гонок оказывали течения, которые изменяли и скорость, и направление. Для наблюдений за течениями использовались специальные буи с подводным парусом, находившимся в поверхностном слое воды до глубины около 1,5 м (осадка яхты класса «Солинг» — 1,3 м). Буи были оснащены мачтой с пассивным отражателем для радиолокационного слежения за перемещением течений. По данным, получаемым с локаторов, велась прокладка траектории движения буя на карте, что позволяло определить в различные моменты времени направление течения и его скорость. Эти данные каждые 30 мин передавались в Центр погоды, расположенный в Олимпийском парусном центре, где использовались при составлении официального бюллетеня погоды.

Наблюдения за буями велись в течение двух-трех часов и в шести точках — по две на каждой дистанции гонок. Это позволяло получить надежную информацию о течениях, которые ожидаются в момент старта. На рис. 1 показана возможная схема течений в заливе, построенная по данным наблюдений за дрейфом буев 24 июля. Несмотря на видимую сложность циркуляции, довольно просто определить направление генерального переноса на каждом полигоне1. Так, на дистанции «Чарли» циркуляция происходила против часовой стрелки, на «Браво» — по часовой; для «Альфы» характерно наличие двух циркуляций противоположного знака, однако на большей части полигона преобладающий поток был направлен по часовой стрелке. Эти особенности генерального переноса на дистанциях «Чарли» и «Браво» наблюдались практически во все дни гонок. На дистанции «Альфа», несмотря на наличие двух циркуляций, большую часть времени — 5 дней (22, 23, 25, 27 и 29 июля) циркуляция происходила по часовой стрелке и только 3 дня (21, 24 и 28 июля) — против. Причины такой изменчивости течений при сравнительно одинаковых ветровых условиях заключаются в долгопериодных колебаниях уровня бассейна Таллинского залива.

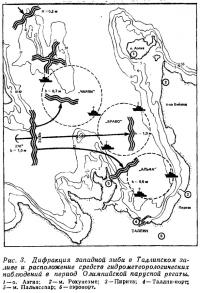

Во время Олимпийской регаты наблюдения за ветром и другими метеоэлементами велись из пяти береговых пунктов (см. рис. 3), с четырех судов, принадлежащих прибалтийским управлениям по гидрометеорологии и контролю природной среды (УГКС), а также со специально выделенных судов ВМФ. Ежедневно с 6 ч утра и до конца соревнований каждые 30 мин производились измерения скорости и направления ветра, температуры воздуха и воды, влажности, давления, велись наблюдения за волнением и видимостью. Наблюдения за течениями проводились с 6 до 9—10 ч утра и прекращались только тогда, когда требовалось освободить дистанции для проведения гонок. К 8.30 прогноз погоды по акватории Таллинского залива был готов, печатался на бланке и демонстрировался на электронном табло, установленном в Олимпийском парусном центре. В гидрометеорологическом бюллетене освещались следующие данные: обзор синоптических процессов; прогноз погоды по Таллинскому заливу с 12 до 18 ч (направление и скорость ветра, видимость, явление погоды, температура воды и воздуха, волнение); фактическая приземная карта на 03.00 текущего дня, прогностическая приземная карта на 15.00 текущего дня; карта барической топографии АТ-850 на 03.00 текущего дня; данные фактической погоды; данные шаропилотных наблюдений (ветер по высотам); данные о скорости и направлении течений, по которым можно судить о возможной циркуляции (на рис. показана жирными стрелками).

В 14 ч выпускался второй бюллетень, в котором давался прогноз погоды на следующий день.

Знание генеральной схемы течений, учет изменчивости поля волнения на дистанциях и четкое представление о ветровой обстановке позволяли спортсменам и тренерам выработать стратегию гонки на первую лавировку и прохождение 2-го и 3-го знаков, что в значительной степени определило успех всей гонки. Наилучших результатов добились те яхтсмены, которые смогли умело использовать гидрометеорологическую информацию, выдаваемую службой погоды.

Проведение Олимпиады в Таллине способствовало обобщению многолетних климатических данных Таллинского залива. Полагаем, что ознакомиться с наиболее характерными особенностями протекающих здесь атмосферных и океанологических процессов будет полезно самому широкому кругу яхтсменов, которым предстоит участие в гонках на бывших олимпийских дистанциях. Традиционным временем проведения крупных соревнований на Балтике является июль, поэтому приведем данные именно по этому месяцу.

Ветер

Информация об изображении

Рис. 2. Изменение скорости и направления ветра при циркуляции на 21.VII 1980 г.

В июле по многолетним (климатическим) данным преобладают ветра западных направлений. Повторяемость ветров различных направлений характеризуется следующими данными: ветра от С — 12%, СВ — 15%, В — 10%, ЮВ —10%, Ю — 9%, ЮЗ — 13%, 3 — 18%, СЗ —13%.

Рис. 2. Изменение скорости и направления ветра при циркуляции на 21.VII 1980 г.

Скорости ветра обычно небольшие, в среднем составляют 4,8 м/с. Повторяемость ветров различных скоростей характеризуется следующими данными: ветра до 1 м/с — 12,4%, 2—5 м/с — 62,5%, 6—11 м/с — 24,8%, 12—15 м/с — 0,3%.

Интересной особенностью ветрового режима в летний период является суточное изменение скорости и направления ветра, так называемая бризовая циркуляция — характерная черта для многих прибрежных районов Балтийского моря. Это означает, что днем ветер дует с моря, а ночью — с берега (см. рис. 2). Таких дней над Таллинским заливом в июле-августе в среднем набирается 40. Обычно изменение направления ветра отмечается примерно в 12—13 ч; суточная амплитуда его скорости при бризах в среднем составляет около 2 м/с. Бризы накладываются на ветра, обусловленные градиентом атмосферного давления, и усиливают или ослабляют их. При штиле бризовая циркуляция является единственным ветром на дистанции.

Течения

Общая циркуляция вод в основном формируется под влиянием синоптических условий не только над Таллинским заливом, но и над Балтийским морем, а также под действием вод Финского залива, проникающих через Северный (между о. Найссар и о. Аэгна) и Суурупский (Западный) проходы. На характер течений в прибрежной зоне Таллинского залива существенное влияние оказывают также топография дна и очертания береговой линии. Многообразие сочетаний этих условий приводит к возникновению в Таллинском заливе различных типов циркуляции вод.

При маловетренной погоде воздействие течений на корпус яхты может быть сопоставимо с воздействием ветра на ее паруса. При такой ситуации знание режима течений и общей циркуляции вод может стать хорошим союзником яхтсмена на пути к победе.

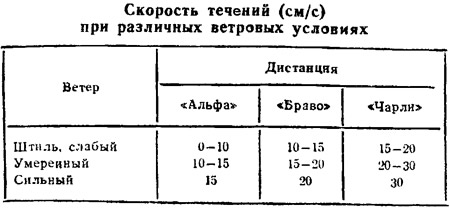

Статистика свидетельствует, что средняя скорость течений в открытой части Таллинского залива составляет 10—15 см/с (или 6—9 м/мин). Максимальные скорости течений — до 30—50 см/с (18—30 м/мин)2 обычно отмечаются в Северном и Суурупском проходах. Некоторое представление об изменении скоростей течений на дистанциях Олимпийской парусной регаты в зависимости от ветровых условий можно получить из приводимой таблицы.

Наиболее устойчивые течения в Таллинском заливе наблюдаются при умеренных и сильных ветрах, в основном они определяются подъемами и спадами уровня.

При маловетренной погоде картина течений в заливе достаточно Сложна и характеризуется образованием многочисленных циркуляций в прибрежной зоне и центральной части залива.

Отметим, что схема циркуляции в Таллинском заливе обычно более стабильна во времени, чем ветровые условия, и сохраняется даже после прекращения действия вызвавшей ее причины — в течение 6—10 ч.

В отдельных точках дистанции скорость и направление течения в различные моменты времени могут существенно меняться из-за перемещения вихревых образований более мелкого масштаба, однако генеральный перенос в пределах каждой дистанции принципиально не изменяется в течение всей гонки.

Волнение

В июле вследствие преобладания слабых ветров ветровые волны невелики. Повторяемость ветровых волн характеризуется следующими данными: высота волн менее 0,3 м — 64%; 0,3÷0,5 м — 26%; 0,5÷0,7 м — 6%; 0,7÷0,9 м — 3%; более 0,9 м — 1%.

Волны, образующиеся при ветрах северных и западных румбов, обычно больше волн, образованных при южном и восточном ветрах. При слабых ветрах изменение интенсивности ветрового волнения в пределах дистанции соревнований с точки зрения воздействия на яхту несущественно, но при ветрах более 4 баллов (5 м/с) яхтсмены уже должны учитывать различия в ветровом волнении.

Средние периоды ветровых волн в заливе составляют 2 с и зависят от интенсивности волнения. По периодам волн можно приближенно оценить их длину, а затем скорость распространения (как отношение длины к периоду) и крутизну (как отношение высоты к длине). Длина ветровых волн в Таллинском заливе обычно не превышает квадрата периода, а в некоторых случаях, в частности, на дистанции «Альфы», даже меньше. Например, при высоте волны 1 м средний период составит примерно 5 с, длина — 25 м, крутизна — 1/25 (т. е, 4%), а скорость волны — примерно 5 м/с. У ветровых волн высотой 0,5 м периоды будут примерно 3—3,5 с, длина — 10—15 м, крутизна — 1/25—1/30, скорость перемещения — около 4 л/с.

Таллинский залив с севера и запада свободно соединяется с Финским, поэтому здесь часто наблюдаются не только волны, образованные местным ветром и обычно совпадающие с ним по направлению, но и волны зыби, пришедшие из других районов и направленные под некоторым углом к ветру. Зыбь и местные ветровые волны порой образуют сложную ситуацию смешанного волнения. Достаточно крупная зыбь может наблюдаться при маловетрии, тогда ее скорость превышает как скорость ветра, так и течения. Неучет этого обстоятельства может иметь серьезные последствия для яхтсмена.

Обычно летом в Таллинском заливе примерно 50% времени отмечается смешанное волнение, только ветровые волны (без зыби) составляют примерно 20%, около 20—30% приходится на ситуации, когда при относительном маловетрии в заливе видны только волны зыби. Такие волны обычно не превышают 0,5 м (60%), однако при относительном маловетрии бывают и крупные, высотой около 1 м. Повторяемость зыби высотой более 1 м составляет около 4%. Соотношения между элементами волн зыби зависят от ее происхождения, т. е. от расстояния, которое прошла зыбь, и высоты в месте ее зарождения.

Наиболее часто зыбь приходит с запада, из штормовых областей, образуемых при движении циклонов. При входе в залив высота волн уменьшается, а направление их распространения на 20—30° отклоняется от первоначального. На рис, 3 показано распределение зыби, приходящей с запада (от 270°). На дистанции «Чарли» направление зыби будет около 250°, на «Альфе» — около 300°. Коэффициенты уменьшения высоты волны (коэффициенты дифракции) будут соответственно 0,7 и 0,5. Кроме того, на дистанции «Чарли» будет заметна слабая зыбь (с коэффициентом дифракции 0,2), проникающая сюда из-за о-ва Найссар с северо-запада.

Примечания

1. Карта Таллинского залива с указанием дистанций олимпийской регаты опубликована в сборнике №85.

2. В океанологии скорость течений принято выражать в см/с-в штурманской практике она выражается в узлах (морская миля в час). В парусном спорте скорость течения отождествляется со сносом яхты в метрах в минуту. Для получения величины сноса яхты в м/мин достаточно скорость течения в см/с умножить на 0,6.