Среди первых номеров сборной меньше всего сомнений вызывала кандидатура В. Менкина («Темпест») — у него равноценных противников внутри страны пока нет. Б. Будников после ухода из «Звездного» класса Т. Пинегина также чувствовал себя уверенно, поскольку его главный конкурент В. Васильев уступал ему по результатам большинства соревнований как в Союзе, так и за рубежом. Достаточно убедительны были выступления первого номера «Летучих голландцев» В. Леонтьева, хотя на зарубежных гонках добиться успеха ему пока не удавалось. На «Солингах» Т. Пинегина до последнего времени на дистанциях внутри страны противники не слишком беспокоили. Удачно выступал на «Финне» и В. Потапов.

Менее уверенно называлась кандидатура в классе «Дракон»: у первого номера нашей сборной Б. Хабарова был соперник, с которым нельзя было не считаться. Ю. Анисимов, представлявший нашу команду в классе «Дракон» на мексиканской Олимпиаде, имел в активе немалый опыт выступлений на международных соревнованиях, победу на чемпионате Европы 1968 г., третье место на европейском чемпионате 1969 г. В Союзе на гонках предолимпийского года он, правда, проигрывал Б. Хабарову, но в олимпийском году соотношение сил у них могло и измениться.

На гонках, состоявшихся в олимпийском году, как это можно видеть по их результатам (см. ниже), сильнейшие подтвердили свое право называться сильнейшими. Сомнения может вызывать разве только оценка выступлений В. Потапова. Третье место на чемпионате страны, четвертое на Балтийской регате, — для олимпийца результат, конечно, не очень высокий. С другой стороны, надо было принимать во внимание, что спортсмен на этих соревнованиях гонялся не не своем «объезженном» швертботе, а не незнакомом пластмассовом «Финне», только что привезенном из ФРГ. Как известно, на олимпиадах швертботы-одиночки строятся . страной — организатором соревнований и затем распределяются среди участников по жребию. Одно из таких судов, отбракованное из-за незначительного дефекта, и было приобретено специально для того, чтобы наш гонщик мог заранее освоиться с техникой, которая ему будет предоставлена на Олимпийских играх. Гоняться на таком швертботе с противниками, имеющими хорошо освоенную (да и, пожалуй, более высококачественную) материальную часть, было все равно, что иметь лишние штрафные очки по гандикапу. От Потапова поэтому и не ждали побед. Его «проходным баллом» не Олимпиаду установили место не ниже третьего на чемпионате страны, а с этой задачей он справился.

В Киль наша сборная приехала прямо из Риги, где проводился чемпионат страны. Автобус, который вез яхтсменов, сопровождали машины с погруженными на трейлеры яхтами. Ехать с таким эскортом пришлось не слишком быстро, но это неудобство окупалось тем, что техника прибыла одновременно со спортсменами и те могли, не теряя времени, приступить к тренировкам.

Кильский залив встретил яхтсменов свежим ветром и крупной волной — в полном соответствии с прогнозом, предсказывавшим на время Олимпиады погоду, близкую к штормовой. Все заторопились в море: хотелось поскорее проверить собственные силы, посмотреть, как выглядят противники.

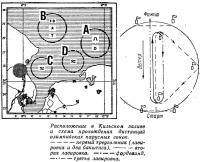

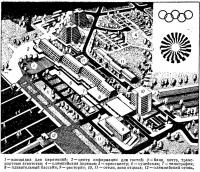

Дистанции гонок быпи выставлены в 6—10 милях от берега. Самая удаленная — дистанция А (гонщики окрестили ее «Альфа») предназначалась для «Солингов» и «Драконов». На дистанции В («Браво») должны быпи выступать экипажи «Летучих голландцев», «Темпестов» и «звездников», на дистанции С («Чарпи») — «финнисты». Акватория гонок нашими спортсменами была достаточно хорошо опробована во время предолимпийской и Кильской регат. Главной ее особенностью являются сильные и переменные по направлению течения, которые возникают при работе шлюзов Кильского канала, но зависят и от направления ветра. Приноравливаться к ним нужно было перед каждым стартом.

Случилось так, что и вообще к погоде приноравливаться пришлось уже по ходу соревнований — с ее предсказанием синоптикам, как и полагается, не повезло. К моменту открытия Олимпиады сила ветра стала падать, постепенно успокоилось и море...

Неожиданное изменение погоды перед самым началом гонок сделало соотношение сил, представленных на соревнованиях, еще более неопределенным. Сумеет ли тот, кто на предварительных выходах хорошо настроился на свежий ветер, так же хорошо перенастроиться на слабый! Не продвинется пи вперед кто-нибудь из аутсайдеров!

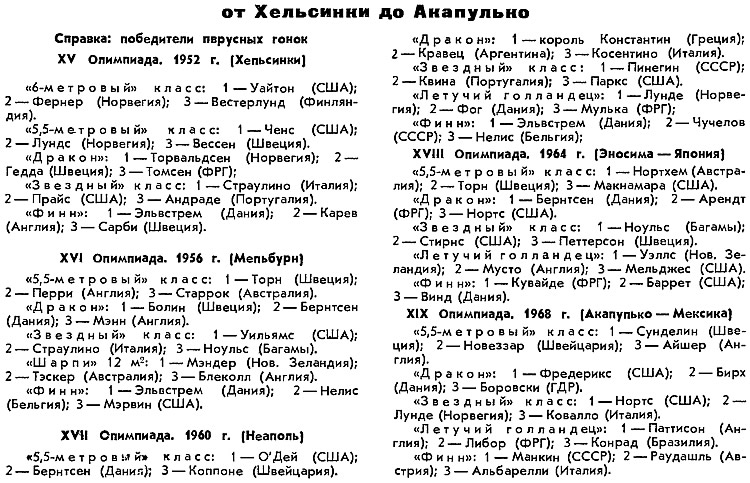

Если теперь вернуться к расстановке сил и оценивать возможности не отдельных гонщиков, а национальных команд в цепом, то надо сказать, что важнейшими претендентами на победу считались американская и шведская команды. На Олимпийских играх, начиная с 1952 г., т. е. с того времени, когда в них стали принимать участие советские спортсмены, американцы завоевали шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей, шведы соответственно — три, две и три. Особенно впечатляющим было выступление команды США в Японии, когда американцы сумели войти в число призеров в каждом из пяти представленных на гонках классов яхт. Однако повторить этот успех в Мексике им уже не удалось: хотя они и выиграли гонки в двух классах, в остальных их потеснили европейские яхтсмены.

Учитывая результаты больших международных соревнований, проведенных в период между олимпиадами 1968 и 1972 гг., можно было предполагать, что на призовые места в равной степени могут рассчитывать также и Англия, Дания, Италия, ФРГ. Нельзя было сбрасывать со счетов и австралийцев (правда, еще мало известных в Европе), а также быстро прогрессирующих гонщиков из ГДР.

Первую гонку, которая должна была внести определенную ясность в сложившуюся обстановку, наши спортсмены прошли средне, но в общем все, кроме Б. Хабарова, ока-запись в пределах первой десятки. Лучшим показал себя в этот день наш олимпийский чемпион В. Манкин. Важно было даже не то, что он закончил гонку неплохо — третьим, а то, что его не смог обойти ни один из экипажей, имевших основание претендовать на победу. Надо сказать, что, несмотря на сложность обстановки перед началом соревнований, сам Манкин ни мало не заблуждался на счет того, с кем ему предстоит вести основную борьбу. Англичанин Уоррен, американец Фостер и голландец Старджес — победители и призеры всех крупнейших международных соревнований последних лет — явно не собирались уступать своих позиций и на Олимпиаде. Задача была в том, чтобы именно их не пустить первыми к финишу, и с этой задачей наш спортсмен справился как нельзя лучше. Первым закончил эту гонку француз М. Трупель, вторым — швед Д. Альбрехтсон. Оба в яхтенном мире известны хорошо, но претендентами на золотую медаль их все же не считали.

Вот так мы пришли ко второму дню. Дню, который был потом назван днем советской команды. Он начался, как и предыдущий. Правда, ветер до 3 баллов (на самом деле даже меньше) отошел чуть к норду, но по-прежнему ясная, солнечная погода.

В 11.30 берут старт «Солинги», «Летучие голландцы» и «Финны». Из наших первую лавировку лучше всех проходит экипаж «Летучего голландца»: Леонтьев с большим отрывом огибает знак. За ним следуют голландец, японец, венгр, — это все соперники не страшные, а вот надежда английской команды непобедимый Паттисон заканчивает лавировку только 12-м. На бакштагах наш «Летучий голландец» закрепляет положение, у него отличный ход и приблизиться к нему не удается никому. К финишу Леонтьев приходит на 2,5 минуты раньше следовавшего за ним экипажа.

По опыту прошлого дня и общей обстановке на дистанции напрашивался вывод, что нужно ожидать захода ветра по часовой стрелке. Следуя принятому плану, наш «финнист» В. Потапов удалился в правый угол дистанции; захода ветра, однако, не произошло, и в результате у верхней марки наш спортсмен оказался... 31-м! Два колена бакштага серьезных изменений в положении соперников не приносят — ход у швертботов, сделанных по одному заказу, примерно одинаков. И все же Потапов за эти два бакштага сумел продвинуться на два места вперед, обойдя одного из наиболее опасных противников — яхтсмена из ГДР Г. Шредера. Первый треугольник он, таким образом, закончил 29-м. Результат не слишком обнадеживающий!

Вторая лавировка. Впереди 80% участников. Все они, как и на первой лавировке, идут влево. Потапов вновь уходит в противоположную сторону, считая, что ветер должен обязательно зайти. На этот раз ошибки нет: за одну лавировку наш спортсмен оставляет позади всех противников, кроме одного, а затем разделывается и с этим, последним!

В таком же плане проводит гонку и экипаж нашего «звездника». В составе его, кстати говоря, уже после приезда в Киль, произошли изменения: шкотовым вместо Ф. Шуткова с Б. Будниковым решили выпустить В. Васильева, находившегося до этого на роли запасного. Два опытных рулевых, два старых соперника — на одной яхте. В нынешнем олимпийском сезоне такая комбинация стала модной: американцы Шумейкер — Дуплин, наши Манкин — Дырдыра.

Судя по результату второго дня, экипаж нашего «звездника» в новом составе оправдал возлагавшиеся на него надежды, хотя, наверное, даже таким опытным спортсменам лучше было бы объединяться не перед самыми соревнованиями. Неудачно пройдя треугольник — лавировку и два бакштага, Будников и Васильев сумели правильно определить выгодный галс на второй лавировке и к концу ее были уже пятыми, оставив позади всех главных конкурентов. Остальное, как говорится, было делом техники — на последних двух коленах дистанции (фордевинде и третьей лавировке) наши яхтсмены «дожали» остававшихся впереди и финишировали первыми.

Экипаж нашего «Темпеста» вторую гонку, несмотря на неплохой результат на финише, практически проиграл, пропустив вперед главных конкурентов — и англичанина, и голландца. День сложился для В. Манкйна неудачно с самого начала. Треугольный участок дистанции он закончил 11-м, сохраняя место впереди американца. Тут выяснилось, что американский экипаж дисквалифицирован за фальстарт, Фостер гонку продолжать не стал, а Манкин бросился за ушедшими вперед Уорреном и Старджесом. Он обогнал вчерашнего победителя француза Трупеля, затем шведа Альбрехтсога, к концу лавировки сумел приблизиться вплотную к лидерам, но сделать большего ему при всем старании уже не удалось.

По сумме двух гонок к концу второго дня вперед вышел Уоррен, но Манкин шел вплотную за ним и было ясно, что спор между ними еще впереди.

На дистанции «Альфа» день вначале складывался для нашей команды благоприятно. Т. Пинегин закончил первую лавировку первым, сохранял преимущество на бакштагах, первым вышел на вторую лавировку. Тут, однако, рулевой нашего «Солинга» допустил ошибку: вместо того чтобы после поворота следовать выгодным галсом, он сделал контргалс и пропустил следовавших за ним американца, шведа, француза. К концу лавировки Пинегин был уже восьмым, улучшить это положение в дальнейшем не удалось.

На «Драконах» советские гонщики выступили удачнее, чем в первый день, но пробиться выше среднего места не смогли. В этом классе вне всякой конкуренции выступал экипаж австралийца Джона Кунео. В Европе, где яхтсменов Зеленого континента знают в общем-то мало, Кунео — одна из наиболее известных фигур. На международных гонках он выступает с 1960 г. Занимал 3-е место на чемпионате мира 1966 г., 5-е на Олимпиаде а Мексике, 2-е на чемпионате мира 1969 г. Никто, однако, не мог предвидеть успеха, который ожидал Кунео в Киле!

Как бы то ни было, по сумме результатов двух гонок советские яхтсмены вышли на первое место, лидируя в четырех олимпийских классах из шести. Такой результат — заявка на победу в Киле — был неожиданностью для всех, включая, пожалуй, и самих наших гонщиков.

Третий день прошел для советской команды не так блестяще, как предыдущий, но все-таки результаты были достаточно высокими, чтобы удержаться в положении лидеров.

На «Голландцах» гонку убедительно выиграл Паттисон. Леонтьев, закончивший первую лавировку 16-м, сумел отыграть семь мест на первом бакштаге (помимо умения экипажа ходить полными курсами, это свидетельствовало и о высоких ходовых качествах швертбота); затем, понемногу улучшая положение на каждом колене дистанции, он к концу гонки обошел всех главных соперников, кроме Р. Паттисона и У. Либора (ФРГ).

На дистанции «Финнов» от начала до конца гонки борьба шла между Г. Шредером (ГДР), шведом Т. Лундквистом и В. Потаповым. Победил Шредер, который на второй лавировке потеснил нашего гонщика. Немецкий спортсмен подтвердил таким образом свое намерение претендовать не олимпийскую медаль, однако по сумме очков еще отставал от Потапова.

Третья гонка «Солингов» принесла победу П. Эльвстрему. Датский спортсмен — один из главных претендентов на олимпийское золото — начал свои выступления в Киле неудачно; 7-е место в первой гонке, 17-е во второй. Теперь у него появилась реальная надежда наверстать упущенное. (Заглядывая вперед, скажем, что его надеждам, увы, сбыться не было суждено: после дисквалификации в пятой гонке датский экипаж решил прекратить борьбу и больше на дистанции не появлялся). Пинегин в третьей гонке первую лавировку прошел 12-м и оставался примерно в таком же положении вплоть до последней лавировки, где из «сильных мира сего» ему удалось обойти канадца Д. Миллера и француза Ле Гийу.

На «Темпестах» Манкин взял реванш у Уоррена. Англичанин лидировал вплоть до окончания второй лавировки, затем великолепная постановка спинакера позволила нашему экипажу выйти вперед и Манкин финишировал первым с отрывом от Уоррена больше минуты.

Наши «драконисты» в третьей гонке буквально перед самым финишем сумели подняться до 6-го места. На последней лавировке они опередили семь участников, в том числе экипаж из ГДР П. Боровского, однако остальные претенденты на призовые места все же финишировали раньше.

Хорошо прошел дистанцию и советский «звездник». Треугольный участок наши яхтсмены закончили четвертыми, затем на второй лавировке опередили сильный итальянский экипаж и до самого финиша шли за лидерами — австралийцем и шведом. Когда яхты вернулись на стоянку, стало, однако, известно, что на экипаж Будникова подан протест: наш рулевой обвинялся в совершении навала. Мотивировка была достаточно спорной — советская яхта еще до старта сблизилась с венгерской с подветренной стороны, затем, когда наш рулевой переложил руль, чтобы уйти в сторону, его «звездник» царапнул кормовой оконечностью по борту соседей. После многочасового совещания судьи удовлетворили протест, а это сразу отодвинуло экипаж Будникова далеко от того почетного места, на котором он находился. Одновременно ощутимо улучшилось положение В. Кувайде (ФРГ).

Нет оснований сомневаться в справедливости решения арбитров. Однако сам факт подачи протеста свидетельствовал, что заявка советских яхтсменов на олимпийские призы принята всерьез, что теперь жаловаться на отсутствие «внимания» к ним на дистанции оснований не будет. Для дальнейшего выступления нашей сборной, однако, гораздо большее значение, чем прессинг со стороны противника (обычный по отношению к любому претенденту на звание олимпийского чемпиона), сыграла собственная оценка достигнутого успеха.

Из всех олимпийских видов спорта парусные гонки чуть пи не единственный, в котором участники выступают от первого до последнего дня соревнований без всяких промежуточных «инстанций» — рубежей в виде четверть- и полуфиналов. Нельзя ни одной гонки провести вполсилы. Важно не только уметь выиграть, но и обладать умением проигрывать. Проигрывать, не теряя головы, не отрекаясь от принятых планов, не бросаясь в рискованные крайности. Этого умения, пожалуй, и не хватило большинству наших экипажей для того, чтобы бороться за победу до последнего дня Олимпиады.

Четвертая гонка — последняя перед двухдневным перерывом — прошла для нас неудачно. Леонтьев не смог выиграть ни одной лавировки. Лишь за счет хорошего хода швертбота ему удалось на бакштаге после первой лавировки обойти четырех участников, но на этом его продвижение и закончилось.

У Потапова неприятности начались еще до старта. Ветер в этот день засвежел до 5 баллов и во время буксировки на дистанцию на швертботе разболтало пяртнерс. Кое-как пяртнерс успели укрепить, но, по-видимому, эта неисправность все же отразилась на ходовых качествах судна. После старта Потапов ошибся в выборе галса и к первому повороту пришел 24-м. Затем он несколько улучшил положение и перед выходом на последнюю лавировку стал уже 20-м, но перед финишем снова пропустил вперед троих и вернулся почти к тому же, с чего начал.

Будников, сохранявший в первой половине гонки место среди лидеров и из реальных претендентов на призовые места проигрывавший только бразильцу Брудеру, на последней лавировке пропустил вперед всех основных конкурентов.

Манкин после трудной тактической борьбы с Фостером закончил первую лавировку сразу следом за американским экипажем — 9-м. Искусно работая спинакером, наши спортсмены затем отыграли три места на бакштаге и обошли американцев. Распределение мест на финише оказалось, однако, не в пользу советских спортсменов.

Поражения, которые потерпели в этот день лидеры нашей команды, были далеко не равноценны, а причины, их вызвавшие, совсем не одинаковы. 23-е место Потапова, например, выглядело не таким уж опасным, если принять во внимание, что француз Мори финишировал еще дальше. Леонтьев, оказавшись во втором десятке, имел, однако, в своем активе победу над Либором.

Наиболее ощутимые потери понесли Будников и Манкин — они проиграли на этот раз всем, кому проигрывать было нельзя. Однако, если экипаж нашего «Темпеста» был оттеснен в результате жесткой тактической борьбы, то Будникова «погубил» неоправданный риск: в надежде отыграться на последней лавировке он, не имея к тому реальных оснований, бросился в сторону, противоположную той, в которую пошло большинство, и, как и полагается, проиграл.

Два свободных дня не смогли стряхнуть усталость с плеч наших яхтсменов. На пятую гонку они вышли под бременем неудач, постигших их в четвертой. И неудивительно, что в этот день, впервые с начала Олимпиады, ни один советский экипаж не вошел в число первых шести на финише. Мы проиграли всем основным противникам, всем претендентам на призовые места! Положение сложилось трудное и все же далеко не безнадежное. Доказательством тому явились выступления на заключительных гонках экипажа «Темпеста».

Манкин и шестую гонку начал неудачно. Первую лавировку прошел 16-м. Уоррен, который теперь уже явно был главным претендентом на золотую медапь, закончил ее первым. После первого бакштага наш спортсмен поднимается до 12-го места, после второго — спускается на 13-е; англичанин по-прежнему идет впереди всех. Вторая лавировка: Манкин отыгрывает четыре места — он теперь 9-й; с таким же результатом он заканчивает и фордевинд, но Уоррен все так же идет первым. И вот последняя лавировка — последний заключительный этап. То что Манкин закончил его вторым, может быть, даже не самое главное. Наверное о том, что это была за гонка, больше говорит его победа над Уорреном. Тот потерпел сокрушительное поражение и скатился на 6-е место. И все на последних метрах дистанции!

Потерпев поражение в спортивной борьбе, англичанин попытался взять реванш за зеленым столом жюри. После окончания гонки на наш экипаж поступил протест. Авторами его были рулевые английской и норвежской яхт. Представленные ими объяснения оказались, однако, столь противоречивыми, что арбитры, даже не слишком вникая в суть дела, протест отклонили.

Теперь, в заключительный день соревнований, Манкину практически достаточно было для победы не пропустить вперед Уоррена, что он и сделал с предельной корректностью. Эту гонку выиграл Старджес, но, верно, если бы наш экипаж не был занят англичаниным, голландскому гонщику вряд ли удалось одержать эту победу!

Из остальных членов советской команды удачнее других выступил на заключительных гонках Олимпиады В. Потапов. Уже в шестой гонке он имеп реальные возможности поправить дела, но, будучи 6-м на последней лавировке, не сумел дотянуть до финиша из-за наступившего штиля (в контрольное время уложилось всего четверо спортсменов, причем один из них — Г. Шредер был дисквалифицирован по протесту за то, что помогал движению, галаня рулем). Потапов еще и в седьмой гонке сохранял шансы на олимпийское серебро — таким весомым был запас, набранный в начале соревнований, но для этого ему нужно было чуть больше везения, а более точно — 4-е место взамен 6-го.

Неплохо провел заключительную гонку и экипаж нашего «голландца»: пройдя первую лавировку 15-м, Леонтьев сумел затем значительно улучшить свое положение, однако главных противников — французов и немцев из ФРГ догнать ему не удалось. А Паттисон в этот день вообще вышел в море на судейском катере — ему победа была обеспечена заранее по результатам первых шести гонок!

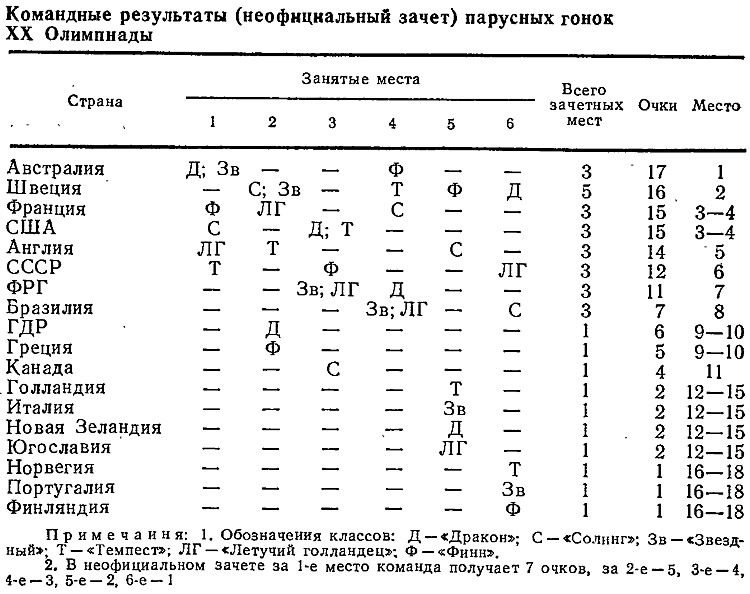

Итак, золотая медаль в классе «Темпест», бронза в классе «Финн», 6-е зачетное место в классе «Летучий голландец» — таковы наши победы в Киле. В неофициальном командном зачете советские яхтсмены вышли на 6-е место, а если брать в расчет не призовые шесть мест, а только медали — то на 5-е.

Не будем перегружать наш обзор более пространными выводами и заключениями, тем более, что разговор на данную тему еще предстоит продолжить в следующих номерах сборника. Подведем главный итог. Как уже говорилось, выступление советских яхтсменов на XX Олимпиаде вызвало довольно противоречивые оценки — и как успех, по сравнению с Мексикой, и как неудача, если принимать во внимание возможности, упущенные в финале. При всех обстоятельствах, однако, важно отметить, что советские спортсмены показали умение побеждать любого противника, и это нельзя не учитывать при оценке наших реальных возможностей как в настоящее время, так и в перспективе.

Результаты победителей главных внутрисоюзных соревнований парусного сезона 1972 г.

очки по шести лучшим гонкам

XXIII Черноморская регата (г. Туапсе)

«Дракон» (28 экипажей): 1 — Ю. Анисимов («Труд») 2, 9, 1, 7, 1, 1, 8 (30); 2 — А. Дегтярь («Авангард») 3, 1, 6, 11, 3, 2, 6 (37,8); 3 — Б. Хабаров («Труд») 1, 3, 11, 1, 14, 6, 3 (40,1).

«Солинг» (5 экипажей): 1 — Т. Пинегин (ВС) 2, 3, 4, 1, 1, н/ф, 2 (19,7); 2 — Д. Рогачев (РСФСР) 1, 2, 2, 2, 3, н/ф, 3 (20,4); 3 — А. Чучелов («Калев») 3, 1, 1, 3, 5, н/ф, 1 (21,4).

«Звездный» (19 экипажей): 1 — В. Васильев («Водник») 3, 1, 1, 1, 1, 4, 4 (13,7); 2 — О. Зиле (ВС) 2, 2, 9, 5, 4, 1, н/ф, (39); 3 — В. Скачков (РСФСР) 5, 3, 3, 3, 5, 7, 3 (42,8).

«Темпест» (3 экипажа): 1 — Н. Юшков (ВС) 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1 (0); 2 —А. Потапов (ВС) 2, 2, 3, 3, 1, 2, н/ф (20,4); 3 — П. Журавлев (ВС) н/ф, 3, 2, 2, 3, 3, н/с (28,8).

«Летучий голландец» (33 экипажа): 1 — В. Леонтьев (ВС) 1, 1, 2, 1, 3, 7, 1 (8,7); 2 — А. Рвалов (РСФСР) 2, 2, 4, 3, 1, 4, 2 (22,7); 3 — В. Степаненко (ВС) 4, 3, 13, 2, 6, 1, 5 (38,4).

Катамаран (10 экипажей): 1 — Ю. Чабан («Водник») 1, 1 ,1, 1, 1, 1, н/с (0); 2 — В. Артюк («Авангард») 3, 3, 2, 2, 2, 2, н/с (23,4); 3 — Ю. Крамаренко («Водник») 5, 5, 5, 5, 3, 5, 3 (51,4).

«Финн» (56 участников): 1 — В. Потапов (РСФСР) 2, 2, 14, 7, 1, 1, 4 (24); 2 — Р. Бердаш (ВС) 5, 2, 2, 2, 16, 2, 5, (32); 3 — А. Балашов (8С) 1, 5, 6, 31, 2, 3, 8 (44,4).

XXIV Международная Балтийская регата (г. Рига)

«Дракон» (18 экипажей): 1 — Д. Белов (ГДР) 2, 8, 1, 2, 5, 1, 1, (16); 2 — А. Дегтярь («Авангард»)

«Солинг» (5 экипажей): 1 — Р. Шварц (ГДР) 4, 4, 4, н/с, 4, 2, 2 (38); 4 — Ю. Анисимов («Труд», РСФСР) 9, 1, 3, 1, 9, 10, 4 (43,7).

«Солинг» (8 экипажей): 1 — Р. Шварц (ГДР) 1, 4, 1, 1, 2, 2, 1 (11); 2 — А. Чучелов («Калев») 2, 5, 2, 2, 3, 3, 2 (25,7); 3 — Д. Рогачев («Зенит») 4, 1, 5, 3, 4, 4, 3 (30,4); 4 — Т. Пинегин (ВС) 5, 2, 3, 4, 1, 1, 4 (30,4).

«Темпест» (6 экипажей): 1 — В. Манкин (ВС) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (0); 2 — Н. Юшков (ВС) 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 (18); 3 — Л. Штолцер (ВС) 4, н/ф, 3, 3, 6, 6, 3 (43,1).

«Летучий голландец» (33 экипажа): 1 — В. Леонтьев (ВС) 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 (3); 2 — Л. Рвалов (ВС) 4, 2, 2, н/ф, 2, 7, 3 (35,7); 3 — В. Гусенко («Авангард») 3, 4, 4, 2, 4, 11, 4 (40,7).

«Финн» (41 участник): 1 — Р. Бердаш (Рига, ВС) 5, 1,3, 25, 2, 7, 2 (34,7); 2-Х. Хейде (ГДР) 1, 4, 2, 4, 8, 16, 7 (46); 3 — А. Балашов (М-ва, ВС) 10, 10, 1, 9, 1, 22, 1 (47); 4 — В. Потапов («Труд», РСФСР) 17, 2, 4, 2, 17, 29, 4 (68).

Катамаран (11 экипажей): 1 — Ю. Чабан («Водник») 1, 1, 1, 1,2,2,1 (3); 2 — А. Потапов (ВС, М-ва) 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2 (15); 3 — Н. Красноперов («Труд», Л-д) 3, 3, 3,-3, 9, 5, 3, (38,5).

«Звездный» (21 экипаж): 1 — Б. Будников (ВС) 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, (0); 2 — X. Вейхерт (ГДР) 2, 2, 2, 2, 1, 9, 4 (20); 3 — В. Васильев («Водник») 13, 4, 3, 3, 12, 2, 3 (46,1).

Чемпионат СССР (г. Рига)

«Дракон» (15 экипажей): 1 — Б. Хабаров, 2, 3, 6, 1, 2, 2, 7 (26,4); 2 — А. Дегтярь, 7, 5, 1, 5, 1, 3, 2 (28,7); 3 — Ю. Анисимов, дискв., 2, 2, 2, 4, 1, 8 (31).

«Солинг» (8 экипажей): 1 — Т. Пинегин, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1 (3); 2 — В. Николин, 2, 5, 8, 1, 1, 2, 6 (27,7); 3 — Ю. Киселев, 3, 2, 2, 3, 2, 5, 4 (28,4).

«Звездный» (12 экипажей): 1 — Б. Будников, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 (0); 2 — В. Васильев, 2, 8, 2, 2, 2, 4, н/с (34); 3 — Е. Жуков 3, 2, 6, 6, 12, 6, 3 (49,5).

«Темпест» (5 экипажей): 1 — В. Манкин, 1, 1, 1, 1, 1, дискв, 1 (0); 2 — И. Большаков, 2, 4, 2, 3, 3, 1, 2 (20,4); 3 — А. Пога, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3 (23,4).

«Летучий голландец» (32 экипажа): 1 — В. Леонтьев, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1 (3); 2 — А. Цветков, 3, 11, 4, 1, 6, 5, 9 (50,4); 3 — В. Степаненко, 2, 2, 6, 9, 10, 17, 2 (51,7).

«Финн» (44 участника): 1 — Р. Бердаш, 2, 2, 5, 2, 1, 1, 1 (9); 2 — А. Балашов, 1, 1, 7, 1, 2, 9, 6 (27,7); 3 — В. Потапов, 4, 6, 1, 6, 10, 7, 11 (60,4).

Катамаран (12 экипажей): 1 — Ю. Чабан, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 1 (0); 2 — А. Потапов, 2, 2, 3, 3, н/ф, 3, 2 (26,1); 3 — Н. Красноперов, 6, 4, 11, 8, 2, 2, 3 (45,4).