Как уже подчеркивалось в нашем обзоре последнего Чемпионата СССР (см. №40 за 1972 г.), далеко не все спортсмены по уровню своего мастерства могут выступать на тех скоростях, которых позволяет достичь имеющаяся в их распоряжении техника. В отдельных случаях это несоответствие приводило к тяжелым авариям, в связи с чем руководство Федерации вынуждено было принимать экстраординарные меры для повышения безопасности на трассе. По какому же пути идти в дальнейшем? Должны ли мы строго следовать предписаниям правил УИМ, или согласимся с необходимостью отступать от них применительно к конкретным условиям внутрисоюзных соревнований?

Прежде чем принимать решение по этому принципиально важному вопросу, президиум Федерации рекомендовал технической комиссии и коллегии судей внимательно изучить те изменения, которые внесены в правила УИМ в 1973 г., и проанализировать основные направления в технической политике УИМ. На наш взгляд, интересный материал может дать и обзор важнейших событий, завершивших минувший водно-моторный сезон.

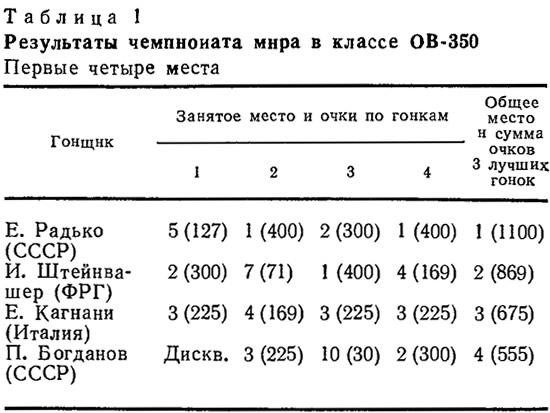

Остановимся, в частности, на выступлении советской команды за рубежом — на чемпионате мира в классе ОВ-350, который состоялся 25—28 августа в Италии. В состав команды вошли наши известные мастера Иван и Петр Богдановы, А. Кипин и успешно выступавший на скутерах с отечественными моторами и впервые включенный в состав сборной белорусский мастер спорта Е. Радько.

Команда прибыла в городок Ауронцо только за два дня до начала гонок. То короткое время, которое было отведено на ознакомление с трассой, позволило только установить, что условия здесь значительно отличаются от наших, привычных.

Трасса была разбита на акватории высокогорного озера (800 м над уровнем моря). Разреженный воздух и низкая (8°С) температура воды поставили спортсменов перед необходимостью срочно заняться регулировкой моторов. На это ушла большая часть того короткого времени, которое было отведено на тренировки. Можно высказать сожаление, что руководители команды заранее не поинтересовались гидрометеоусловиями в районе будущих соревнований.

Дистанция гонок протяженностью 8 миль (12,872 км) была проложена по одномильной кольцевой трассе (1609 м); таким образом, спортсмены должны были совершать по 8 кругов в каждой гонке. Концевые участки были обозначены одним основным и двумя дополнительными надувными буями, поставленными по треугольнику, боковые стороны которого образовали поперечный участок трассы. Такая разбивка трассы, способствующая уменьшению возможности опасных аварийных ситуаций у поворотов, была нашим гонщикам вновинку.

Предстартовая зона оказалась стесненной; стартовая же ограждалась буями только с одной стороны, а с другой ограничивалась берегом. Конечно, никакого движения судов на озере не было, но следовало учитывать волну, отражавшуюся от прибрежных скал и значительно осложнявшую гонку.

Еще до начала соревнований наши спортсмены имели возможность ознакомиться с техникой, которую привезли на чемпионат противники. В принципе, она не отличалась от той, которой располагала советская команда: те же корпуса «Шульце» и «Даниш», некото-% рые с лежачим расположением гонщика. Единственная' новинка — на новых скутерах конструкции Шульце внешняя килеватость спонсонов увеличена за счет дополнительного скоса шириной 100 мм на глиссирующей поверхности. По идее это должно улучшать ходовые качества скутера на волне. Все скутера «Шульце» имели обтекатель, полностью закрывающий мотор и топливный бак, — весьма полезная конструкция на случай, когда есть шанс попасть под водяной «петух» от мотора противника.

Моторы также были одинаковыми — у всех производства фирмы «Кениг»; правда, спортсмены из ФРГ привезли 80-сильные моторы последней модели, которых раньше видеть в гонках не доводилось.

Для участия в чемпионате приехали спортсмены девяти стран. Среди них были такие известные гонщики, как неоднократные чемпионы и рекордсмены Европы Д. Шульце (Австрия), К. Мишке (ФРГ), Е. Кагнани (Италия), И. Штейнвашер (ФРГ). Окончательный состав участников определился за час до стартов. Право выступать от нашей команды руководством ее было предоставлено братьям Богдановым и Е. Радько. Всего же к участию в гонках было допущено 20 спортсменов.

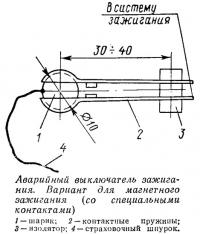

Технический осмотр проводился с большой тщательностью, спортсменов безжалостно карали за любые отступления от правил УИМ. Так, техническая комиссия чемпионата отстранила от участия в гонках всех спортсменов Франции. К нашей команде были предъявлены лишь претензии по поводу конструкции аварийного выключателя зажигания.

На всех зарубежных скутерах применено примерно одинаковое простейшее устройство, позволяющее очень просто убедиться в его надежности. Оно представляет собой (как можно видеть на эскизе) два пружинных контакта, в углубления между которыми вставлен металлический (для батарейного зажигания) или изоляционный (для магнетного зажигания) шарик с коротким шнурком, крепящимся на запястье левой руки гонщика. При выпадении гонщика из кокпита шарик выдергивается из зажима и разрывает электрическую цепь (в первом случае) или замыкает ее на массу (во втором), надежно обеспечивая остановку мотора.

Система, которая была применена на наших скутерах (обычный тумблер), менее надежна сама по себе, но в данном случае комиссия была недовольна тем, что проверить исправность системы при осмотре незаведенного мотора трудно.

Согласно положению о чемпионате старт был общий для всех 20 участников. Принимая во внимание стесненность акватории, представители нашей команды внесли предложение разбить спортсменов на две группы. Это предложение, которое, безусловно, было бы принято у нас, главной судейской коллегией чемпионата мира как не соответствующее действующим правилам УИМ было отклонено.

В день первых стартов погода была малооблачной и теплой, вдоль трассы дул несильный ветер. Старт был дан в 12.00. Нашим спортсменам не повезло еще до выхода на воду: лагерь команды оказался расположенным в таком месте, с которого стартовые часы не были видны. Ошибка в расчете предстартового времени привела к тому, что гонщики вышли на воду с опозданием. В спешке при запуске на трассу поломали лопасть винта на скутере И. Богданова, к тому же у него и у Радько из-за недостатка времени были плохо прогреты моторы.

Удачно взять старт успел только П. Богданов; он с большим преимуществом и выиграл этот заезд. Радько пришел на финиш шестым, И. Богданов закончить дистанцию не смог. Результат в принципе был неплохим, однако, как выяснилось, судейская коллегия П. Богданову победу не зачла в связи с тем, что гонщик после прохождения финишного створа, вместо того, чтобы обогнуть всю трассу, как это предписывается правилами УИМ, сделал поворот внутрь ее, как это принято на наших внутрисоюзных гонках. Устный протест, поданный нашей командой, удовлетворен не был. (Согласно разъяснению вице-президента УИМ Б. Мань-ковского, поворот внутрь трассы после прохождения финиша возможен только при условии, что гонщик не станет помехой для других участников. Сказать, что это условие было выполнено в данном случае, конечно, нельзя: ведь когда П. Богданов финишировал, все остальные спортсмены еще находились на трассе). Дисквалификация П. Богданова казалась тем более обидной, что при очковой системе, принятой на чемпионате, за победу он получил бы 400 очков, т. е. на 100 очков оторвался от ближайшего соперника.

Принимая во внимание, что места на чемпионате мира должны были определяться по трем лучшим гонкам из четырех, наши спортсмены не теряли надежды в последующих заездах выправить положение.

Старт второму заезду был в 14.30. Естественно, к этому времени наши спортсмены переместили свой лагерь в такое место, откуда можно было следить за показаниями стартовых часов. Все трое вышли на воду вовремя и хорошо взяли старт, однако И. Богданову вскоре пришлось сойти с трассы — установленный вместо сломанного новый гребной винт оказался слишком тяжелым и не позволял мотору развивать максимальных оборотов.

Учитывая фактический результат первой гонки, все лидеры, естественно, бдительно следили за Петром Богдановым, стараясь «придержать» его. Воспользовавшись тем, что все внимание переключено на Богданова, Радько беспрепятственно вырвался вперед и закончил гонку первым.

В третьей гонке борьбу за победу из нашей тройки вел практически один Радько — он лидировал на протяжении почти всей дистанции и только где-то на самых последних кругах пропустил вперед Штейнвашера. И. Богданову так и не удалось отладить мотор, дистанцию он не закончил; у П. Богданова на одной из свечей зажигания отскочил высоковольтный провод и мотор, как оказалось, работал только на трех цилиндрах...

Перед четвертой, заключительной гонкой положение участников было таково, что практически на победу в чемпионате из советских спортсменов мог рассчитывать только Радько, а основными его конкурентами были Штейнвашер и Шульце.

Евгений Радько одержал заслуженную победу в борьбе с признанными мастерами и по сумме трех гонок стал чемпионом мира — среди советских водно-моторников он первым удостоен этого высокого титула!

Остановимся теперь на наиболее крупном спортивном событии завершающей части нашего внутрисоюзного календаря. Во второй половине сентября сильнейшие клубные команды страны собрались в Москве для участия в розыгрыше Кубка СССР по водно-моторному спорту. Отметим сразу — такое соревнование проводилось впервые. Отличительной его особенностью является то, что сборные команды, разыгрывающие Кубок, комплектуются не по территориальному признаку, как на чемпионате СССР, а от спортивных обществ.

К сожалению, кубковые гонки, организованные для того, чтобы оживить деятельность водно-моторных секций ДСО, еще далеко не обрели своего истинного лица. На трассу наряду с признанными корифеями вышли спортсмены, которые по своей подготовке еще не доросли до того, чтобы выступать рядом с ними на таких гонках. О неравенстве сил наглядно свидетельствует распределение очков командных результатов. Совершенно очевидно, что победителю — крманде «Трудовых резервов», набравшей 1674 очка, не было никакой необходимости выяснять свои отношения с командой «Водник», закончившей соревнования всего с 298 очками.

В результате гонки стали обычным соревнованием, довольно представительным, если говорить о массовости, но совсем не отличающимся высоким уровнем мастерства участников. Именно по той причине, что этот уровень был не выше среднего, организаторы гонок были вынуждены прибегнуть к тем же экстраординарным мерам, что и на чемпионате СССР, т. е. ограничивать количество участников в заезде, запрещать обгон на поворотах с внутренней стороны.

Как удалось выяснить в беседе с Э. Индрицаном — тренером сборной «Трудовых резервов», которая располагает такими мастерами, как В. Атаманов, В. Исаков, Г. Грушевский, спортсменам его команды для победы не было необходимости стремиться к достижению наивысших результатов, достаточно было выступить без «баранок». Могли ли быть интересными такие гонки?

По сути дела действительно интересная борьба была лишь в нескольких классах и свелась к «дуэлям» между отдельными известными гонщиками. Например, на глиссерах R4 претендентов на первое место было только двое: Е. Ковалев (ВМФ) и Г. Грушевский («Трудовые резервы»), В классе катеров S2 высокие результаты показали три спортсмена — В. Исаков, Н. Овсеев и Р. Упатниекс; борьба, однако, шла только между двумя последними, так как В. Исаков был вне конкуренции.

Интересно решилась судьба первого места в классе скутеров ОА-250 с гоночными моторами. По результатам первых двух гонок неоспоримое преимущество имел С. Жиров — оба раза он финишировал первым. Посчитав свое положение достаточно прочным, спортсмен, по-видимому, решил поберечь технику и не стартовал в третьей гонке. Однако получилось так, что В. Атаманов, сошедший во второй гонке, с отличной скоростью прошел последнюю и по сумме двух лучших гонок занял первое место. Нужно, однако, отметить такой характерный факт: из семи участников заездов в этом классе получить зачетные очки смогли только трое; естественно, они и стали призерами.

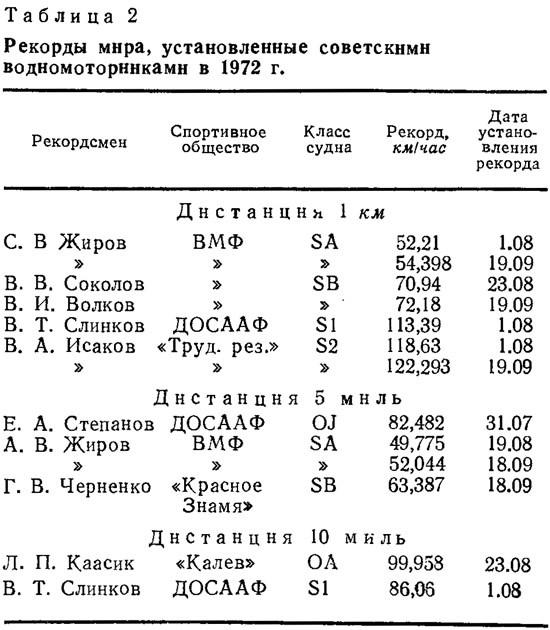

Гонки на Кубок были, пожалуй, интересны только тем, что во время заездов были установлены два новых мировых рекорда. Это достижения А. Жирова в классе мотолодок SA (с мотором «Москва-М») и Г. Черненко в классе мотолодок SB (с мотором «Нептун-М»).

По окончании кубковой встречи состоялись специальные заезды на побитие рекордов на километровой дистанции в Серебряном Бору. И во время этих заездов (см. таблицу 2) были превышены еще три мировых достижения, обновлено шесть союзных рекордов.

Итоги 1972 г. дают основание утверждать, что наши спортсмены в отдельных классах судов достигли международного уровня. Не менее важным достижением является и растущая массовость советского водномоторного спорта. Какими же путями должно идти дальнейшее развитие нашего спорта, чтобы обе его стороны, оба основных показателя — мастерство и массовость развивались гармонично?

На прошедшем заседании президиума Федерации высказывалось предложение проводить гонки в строгом соответствии с требованиями УИМ только для спортсменов, которые по своим результатам уже могут претендовать на участие в международных встречах, а для проведения основных, массовых соревнований разработать свои, национальные правила, которые позволят менее опытным водномоторникам совершенствовать мастерство без излишнего риска оказаться в аварийной ситуации. Сразу же напрашивается вопрос: как можно четко установить, когда тот или иной спортсмен перерастет «подготовительный класс» и станет асом международного уровня? А ведь многолетние выступления по упрощенным, облегченным правилам, отличающимся от принятых на международных соревнованиях, неминуемо выработают у гонщиков совершенно определенный стереотип поведения, избавиться от которого потом будет сложно. Разве не показателен в этом отношение уже упоминавшийся эпизод: опытный мастер спорта, сумевший выиграть гонку на первенстве мира, оказался дисквалифицированным за то, что после финиша свернул на середину дистанции, сделав так, как это принято у нас...

По-видимому, коль скоро наша Федерация является членом УИМ, то и правила УИМ должны быть обязательными не только для водно-моторной элиты, а для всех гонщиков без исключения. Можно ли при этом обеспечить безопасность на дистанции?

Тб, что мы видели на чемпионате мира в Ауронцо, доказывает — такая возможность есть. Прежде всего надо неукоснительно соблюдать все требования правил в части оборудования дистанции и технического состояния судов. На трассу в Ауронцо выходило 20 гонщиков, которые вели жесткую, бескомпромиссную борьбу на высоких скоростях и тем не менее не было ни одного случая аварии. Конечно этому способствовало то, что все участники были в одинаковой мере спортсменами высокого класса. Понятно, что опытный гонщик сможет найти выход в любой сложной обстановке, тогда как спортсмену, не овладевшему в совершенстве всеми тонкостями водно-моторных гонок, это удается не всегда. Но неслучайно и то, что ведущие мастера, как правило, скрупулезно относятся ко всем требованиям правил, от соблюдения которых зависит безопасность на трассе. А вот среди тех, кому выступать на гонках высокого ранга приходилось мало, нарушителей гораздо больше. Так, одной из типичных причин аварий гоночных судов, которые произошли в прошедшем сезоне, была недостаточная надежность системы аварийного выключения зажигания. Мало того, отдельные гонщики на тренировках вообще не пристегивали предохранительного шнурка, а ведь такие случаи совершенно недопустимы!

Научить молодых спортсменов уважать правила — задача, которую должны решать руководители спортивных коллективов, тренеры и, в конечном счете, федерация, применяя к нарушителям самые суровые меры, вплоть до дисквалификации. Между тем в прошедшем сезоне были случаи, когда гонщики, допустившие грубые нарушения правил технической подготовки судов, приведшие к самым тяжелым последствиям, после этого совершенно беспрепятственно допускались к участию в очередных соревнованиях.

Для того чтобы обеспечить возможность, с одной стороны, — нашим лучшим мастерам выступать в условиях, которые приняты на международных гонках, а с другой, — растущим спортсменам полноценно конкурировать с асами, может быть, следует вспомнить о практике проведения чемпионатов Союза с командными и личными гонками. При этом на командных гонках могли быть введены любые ограничения для уменьшения опасности возникновения аварийной ситуации, а вот личные соревнования, к участию в которых допускались бы только спортсмены, показавшие лучшие скоростные результаты, проводились бы в строгом соответствии с международными правилами УЙМ. В качестве норматива для допуска к личной гонке можно было бы установить результат не ниже определенного процента от наивысшей скорости, показанной в командной гонке.

Все эти вопросы, конечно, требуют детального изучения и широкого обсуждения спортивной общественностью, но Федерации водно-моторного спорта СССР нужно принять все меры, чтобы решение их не оказалось отложенным в долгий ящик.

Технические результаты розыгрыша Кубка СССР 1972 года по водно-моторному спорту

Командные результаты. 1 — «Трудовые резервы» (1674,224); 2 — ВМФ (1387,858); 3 — «Варпа» (1384,380); 4 — «Жальгирис» (1042,129); 5—«Калев» (1026,296); 6 — «Аврора (931,638); 7 — «Красное Знамя» (913,502); В — «Даугава» (837,847); 9 — «Зенит-1» (815,688); 10 — «Водник» (298,493).

Вне зачета «Зенит-2» (951,677); ДКБФ (448,025).

Юноши. Серия 2X5 миль. Скутера серийные ОА-250 — А. Веселовский («Даугава») 48,620. Мотолодки SA-250 — А. Жиров (ВМФ) 52,044.

Серия 3X5 миль. Скутера гоночные ОА-250 — В. Атаманов («Труд, резервы») 169,916 (85,805). Скутера серийные: ОВ-350 — Р. Пейкер («Калев») 147,219 (74,582); ОС-500 — А. Шлапикас («Жальгирис») 159,828 (80,421). Мотолодки: SB-350 — Г. Черненко («Красное Знамя») 125,737 (63,387); SC-500 — А. Раудва («Калев») 132,729 (66,562).

Серия ЗХ10 миль. Глиссеры: R1 — А. Кузнецов (ДОСААФ) 166,697 (84,751); R4 — Г. Грушевский («Труд, резервы») 199,079 (104,390). Катера S2 — В. Исаков («Труд, резервы») 175,987 (88,075).