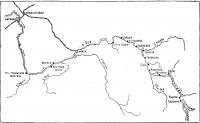

Поход на Телецкое озеро на двух «Казанках» был задуман осенью 1965 года. Одну из лодок мы оборудовали мотором СМ-557Л и водометным движителем, пользуясь чертежами, опубликованными во втором выпуске сборника. Испытания подтвердили хорошую маневренность и высокую проходимость лодки. Однако ни во время испытаний, ни при эксплуатации не удалось достичь скорости, указанной в сборнике.

На второй лодке стоял мотор «Москва» выпуска 1958 года. Перед походом мы заменили блок и поршни. Для увеличения коэффициента наполнения в клапанной перегородке убрали перемычки под лепестками, по контуру отверстий сняли фаски со стороны картера. Саму перегородку сделали из текстолита. Удалили все неровности в полости картера и на картерном разъеме блока, поверхности отшлифовали и отполировали. Отполировали также крышки перепускных каналов, поверхности блока под крышками, головку блока изнутри, смесительную камеру и днища поршней. Скруглили нижние кромки отверстий для входа газа в цилиндры. Несколько уменьшили объем картера: опустили крышки перепускных каналов, применив прокладки толщиной 0,5 мм и срезали блок под крышками на 1 мм.

Для быстрой замены катушек в магнето на сердечниках поставили винтовые клеммы для присоединения массы, а на выводах катушек напаяли наконечники. Между карбюратором и смесительной камерой поставили струйный смеситель. В результате мотор стал работать гораздо устойчивее на всех режимах, отлично заводиться на малых оборотах, улучшилась его приемистость, несколько снизился расход горючего.

Из рассказов бывалых туристов, сплавлявшихся на карбасах группами по 25—30 человек из Телецкого озера по реке Бии до г. Бийска, мы составили представление о трудностях, с которыми придется встретиться. Однако никто не мог поделиться опытом подъема на моторных лодках вверх по течению через множество перекатов и порогов.

Поход осложнялся необычно большим и долгим паводком. В начале июля уровень воды в Оби у Барнаула поднялся на 6,5 м. Но мы решили не отступать.

Ранним утром 6 июля от Барнаульского причала спортобщества «Локомотив» две «казанки» взяли курс на юг.

Наша группа состояла из трех человек: двое на лодке с мотором «Москва» и один на водометной «Казанке». Полное водоизмещение каждой лодки составляло около 400 кг, что должно было обеспечить движение на переходном режиме со скоростью 18— 20 км/час.

Удивляет почти полное отсутствие движения по Оби, километрах в пятидесяти выше Барнаула, но ближе к Бийску уже появляются катера, лодки, даже теплоходы.

Средняя скорость движения наших судов оказалась равной расчетной — 20,8 км/час. 281 км до Бийска мы прошли за 13,5 ходовых часа, причем моторы работали отлично, не было ни минуты простоя. Остановки делали только для отдыха.

В Бийске пришлось затратить более 10 часов на поиски горючего и масла. Проблема горючего остается одним из основных препятствий на пути развития водно-моторного туризма.

По мере продвижения вверх от Бийска скорость течения Бии быстро увеличивалась, чаще попадались плывущие бревна. На следующее утро они уже шли сплошным потоком. Дело в том, что по притокам Бии в ее верхнем течении сплавляют молем многие тысячи кубометров древесины. Настроение наше упало. Как двигаться дальше в этой толчее?

Но вскоре «дровяной поток» стал реже, и мы смогли продолжать наш путь, обходя встречные бревна.

Постепенно река меняла степной характер на горный. В песчаных крутых берегах все чаще обнажались камни. Вода стала прозрачнее. Появились скалы, спускающиеся прямо в воду. Вдруг за крутым поворотом открылся кипящий водоворот — порог Бучило. Обойдя его вдоль левого Серега по спокойной воде, мы еще раз посетовали на отсутствие описаний маршрута. В книге «Туристские маршруты по Алтаю» порог совсем не упоминается.

На следующий день произошла первая вынужденная остановка — отказало зажигание у «Москвы». Сказалась длительная работа мотора на больших оборотах. После этого случая решили после каждого перехода делать профилактические осмотры моторов.

В этот же день пришлось сменить крыльчатку помпы. Затем при форсировании одного из многочисленных перекатов срезало штифт гребного винта. Вынужденные остановки стали регулярными.

Вскоре подошли к живописному месту — гранитной скале высотой 70—80 м. На огромной высоте в камне вырублен барельеф В. И. Ленина — творение художника И. Сычева из села Турочак. Барельеф имеет диаметр более двух метров, но с реки он кажется совсем маленьким.

К вечеру подошли к устью реки Лебедь. У противоположного левого берега заметили рыбачью лодку.

Рыбак неторопливо сматывал «самодур» (снасть, которой ловят рыбу на быстрине). Его долбленка моталась на волнах, привязанная к стволу лиственницы, чудом державшейся на голых камнях.

На наши расспросы рыбак отвечает оптимистически:

— Если у вас есть литров по десять бензина на каждый мотор, то до Турочака можно дойти — осталось километров семь, не больше. А там и заправка.

Мы с тревогой смотрим друг на друга. Каково должно быть течение, если на семь километров нужно десять литров горючего!

Заводим моторы, идем вперед. Опять попадаем на перекат, но это уже не Бучило! Здесь по всей ширине реки нет ни одного метра глади, кругом барашки, крутая волна. Моторы работают с сильной нагрузкой, лодку бросает из стороны в сторону, рвется из рук румпель.

Проходит минут 20. Впереди показывается большое село; слева на каменистом мысу виден перевальный знак — последний знак судовой обстановки на Бии.

На подходе к Турочаку делаем разворот влево, потом вправо — обходим каменистый мыс правого берега и каменную высыпку острова и попадаем в знаменитое «Кружало».

В путеводителе по Алтаю сказано: «... река образует здесь круговое течение. Попав в него с плотом, малоопытные лоцманы подолгу плавают по кругу, от одного берега к другому, не в силах вывести плот из этого водяного круговорота».

Вместо семи километров, о которых говорил рыбак, пришлось пройти 11. На это ушло 1 час 15 мин. при путевой скорости около 9 км/час. На левом берегу, выше Турочака, за причудливыми скалами находим подходящее место для ночевки.

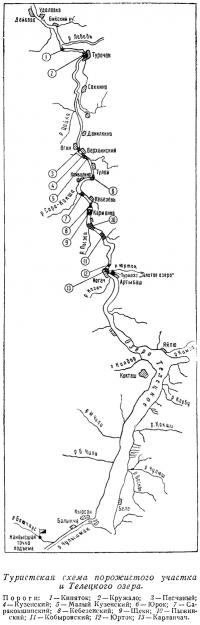

У костра делимся впечатлениями, подводим итог двум первым этапам похода. Впереди на 80 км пути — 8 крупных и опасных порогов.

Рано утром снова видим на реке бревна. Они плывут со скоростью 12—15 км/час. Что осталось бы от наших лодок, если бы они были на плаву? Как хорошо, что у нас «Казанки»! Вытаскивай на берег и спокойно спи.

В этот день нам не везло с самого утра. Полдня искали бензин. Наконец, вышли. Через полчаса «Москва» начала давать перебои. Пока меняем свечу, идем, точнее, стоим на буксире у водомета. Не прошло и двух часов, как у «Москвы» отказала помпа. На буксире подходим к берегу. Едва успеваем поставить палатку, опускается тьма. Утром обнаружили, что ночевали на... кладбище.

Закончив ремонт, около 11 часов утра, трогаемся в-путь. Через два часа дошли до паромной переправы «Шмурынская». В устье реки Тандошки преодолели перекат. Прошли очень красивое место от скалы Ащеу-лик до скалы Акж, где Бия делает почти замкнутый круг. Течение стремительное, лодки сильно несет на скалы.

У переправы встретили плотогонов из селения Огни. Они говорят, что лоцманов можно «поймать» только у Кузенского порога, в восьми километрах отсюда — там они оставляют туристов, а сами возвращаются в Артыбаш.

Длина Кузенского порога 800 метров. Он оканчивается скалистым островом, выше которого снова порог — Малый Кузенск.

После долгих уговоров один из плотогонов по имени Вася соглашается нас провести.

Вот за поворотом реки показались белые гребни волн. Через несколько минут лодки ворвались в кипящую пену порога Песчайый. Взревели моторы. Идем серединой реки. Лодка с водометом заметно отстает, но за нее можно особенно не беспокоиться, она проходит по самым мелким местам ближе к берегу.

Приближается Кузенский порог. Вася нервничает, закуривает самокрутку. Входим в порог. Волны яростно швыряют лодку. А что за волны! Высокие, крутые, короткие, все в белой пене. Оии несутся со всех сторон, возникают в самом неожиданном месте. Моторы надсадно ревут, а лодки почти стоят на месте, Вася показывает на правый берег — надо пересекать порог. Выбираем путь между гребнями. Каскад ледяных брызг накрывает лодку при встрече с каждой волной. Как можем, лавируем, еще один раз пересекаем порог. Наконец подходим к острову, рассекающему реку на два рукава. Обходим остров левой стороной и сразу оказываемся на новом пороге.

Малый Кузенск не лучше большого, такой же сумасшедший, только значительно короче. «Казанка» под «Москвой» чуть не захлебнулась. В какой-то момент волна полностью накрыла палубу.

Через несколько километров — порог Юрок. Этот порог невелик, не более 400 метров, падение здесь не очень большое, волны поменьше, но есть и у него одна «достопримечательность» — огромный водоворот, в пучине которого исчезают большие бревна. Плохо тем. кто по оплошности попадает в него.

За этим порогом Бия круто уходит на запад. Через некоторое время проходим деревню Комбалино и еще минут через 40 подходим к устью реки Сара-Кокша.

В одном километре от устья — Саракокшинский порог. Он имеет на своей длине несколько перепадов, наибольший из них в верхней части.

Нижнюю часть порога прошли легко. На самом выходе из порога течение оказалось настолько сильным, что «Казанка» с «Москвой» стояла на месте. Лодка с водометом ушла вперед. Пришлось высадить лоцмана, только тогда «Москва» справилась с течением.

Выше порога Бия стала более спокойной, но ненадолго. Через три километра снова порог, и довольно длинный. С ним мы справляемся сравнительно легко — накопился некоторый опыт.

Прошли село Кебензень — по-русски «здравствуй, лодка». Выше села река мечется от одного берега к другому. Впереди показывается остров — огромная скала. Он рассекает порог «Щеки» на два рукава. По команде лоцмана идем правой стороной.

Наш путь пересекают шумные вспененные перекаты, река бесконечно меняет направление, пока не подходит к небольшому поселку Карманка. На берегу несколько человек. Впереди, как всегда, вездесущие мальчишки. Высокий старик просит перевезти его с женой «на ту сторону», к устью реки Пыжа. Но у иас мало горючего и еще меньше времени, а до Артыбаша более 20 километров.

— А вы все равно не дойдете, — говорит старик, — по скольку сил моторы?

Отвечаем — 10 и 13,5.

— Не заберетесь! Я знаю, не подняться! Нынче большая вода, здесь с 60-сильным мотором не прошли. — Он презрительным взглядом окинул наши лодки... Нечего и говорить, такая оценка наших транспортных средств нисколько не прибавила нам бодрости.

Сразу за деревней слышался бешеный рев порога. Огромная масса воды, зажатая в узких каменистых берегах, стремится от одного поворота к другому, образуя опасные водовороты. Высокие и короткие волны в белой пене беспорядочно несутся навстречу. Это значит, что даже малые перекаты и пороги стали опасными.

Порог мы все-таки прошли. Правда, под «Москвой» подняться своим ходом ие удалось — метров 20 тянули лодку вдоль берега на веревке, упирая в борт длинный шест.

В путеводителе о пороге сказано мало, но достаточно выразительно:

«...самый большой и опасный порог на Бии — Пыжинский. Он имеет два поворота... Длина его около 800 метров. Высота падения воды от начала порога до его конца около 11 метров».

Дальше идем сравнительно тихим плесом, но вскоре слышим шум очередного порога.

Нас встречает порог Кобыровский — в 12 км от озера, по длине не уступающий Пыжинскому. По всей ширине реки огромные волны. Хаотическое нагромождение валунов, преграждая стремительный бег воды, образует высокие гребни и пену. Чем выше поднимаемся по порогу, тем тесней русло и сильней течение. Дно, покрытое мелкими и крупными валунами, просматривается на глубину свыше трех метров. Когда смотришь на воду, создается впечатление, что вот-вот налетишь на камень. К этому зрительному обману привыкаешь и почти не смотришь на дно. Скоро за это приходится расплачиваться: на относительно спокойном месте «Москву» выбрасывает на защелку, а лодку беспорядочно несет назад, вращая на водоворотах. Вася на веслах с трудом направляет лодку к берегу.

Лодка снова на ходу. Обходим крупные валуны, бдительно посматривая на дно. Берега покрыты густым лесом, особенно красив правый берег. Огромные скалы опускаются прямо в воду. К сожалению, любоваться красотами Бии долго не пришлось — показался новый порог.

Если смотреть снизу, порог Юрток в верхней части выглядит так: справа отвесная скала, к которой под прямым углом примыкает громадный плоский камень; через него устремляется поток, образуя небольшой, метра полтора, водопад. Слева гряда валунов. Вода, ударяясь о них, бьет в скалистый берег, а отражаясь от скал, встречается с основным потоком и образует вдоль порога пенистый гребень высотой около 1,5 метра. Проходить нужно между гребнем и грядой камней.

Скорость нашего движения катастрофически падает. Жмемся к правому берегу, ближе к каменистой гряде, карабкаемся наверх, по валунам; слева перекатывается вода, справа — метрах в восьми — белая стена гребня. Снова вперед вырывается лодка с водометом, проходит левее, почти по самым валунам. Вот он а уже вбшлэ в тихую заводь и остановилась у берега.

Вторая лодка поднимается медленно, наконец, останавливается совсем. Ее водит из стороны в сторону, как поплавок на быстром течении.

На полном газу забираем то влево, то вправо в надежде найти струю потише. Наконец, это удается.

Идет 15 день похода. Неудачи продолжают преследовать «Москву». Снова срезало штифт. Затем вдруг запахло жженой резиной — сгорела крыльчатка водяной помпы. Направляемся к скалистому берегу, притыкаемся к поломанной пихте и на веревке выводим лодку в тихий заливчик. Семь минут шли без охлаждения.

Утром пошли дальше.

Миновали порог Карлангач, мост через исток Бии, и вот впереди неоглядная гладь озера. Позади около 600 км пути, 37,5 ходовых часа. Наиболее трудный участок пути по Бии проходил от поселка Огни до порога Карлангач, который мы прошли за 7 часов 25 мин., из них 5 часов 20 мин. ходовых. Средняя техническая скорость составляла 6,3 км/час. Неподалеку от туристской базы останавливаемся на два дня. Отдыхаем, осматриваем суда. Можно продолжить путь, лодки и моторы в полном порядке, но бензином заправиться здесь гораздо сложнее, чем в Турочаке. Преодолеть это препятствие оказалось не легче, чем пороги.

После того как к турбазе на автобусах подъехали наши семьи, лодки двинулись по озеру и далее вверх по Чулышману до устья реки Башкаус. Теперь нас шестеро взрослых и двое детей.

Привал в этот день организуем в устье реки Большая Корбу, в дремучем лесу, спускающемся с горы к самой воде. Метрах в ста от нашего лагеря шумит водопад Корбу. Вода падает с высоты 12 метров. Водяная пыль в солнечный день переливается всеми цветами радуги, влажные скалы и камни блестят, как зеркало.

Следующую стоянку сделали за реками Чулюш и Ба-скон. Здесь встретили двух местных охотников. У них интересная лодка. Глиссирующие обводы, высокий борт, очень пологий форштевень, высоко сходящиеся скулы. Набор из кедра, фанерная, из обыкновенных папиросных ящиков, обшивка. Местами фанера Отлучилась и расслоилась, кое-где осталось два и даже один слой. Но охотники очень лихо скользят по озеру — люди в кокпите, собака на палубе. На озере мы неоднократно встречали лодки такого типа.

После двухдневного отдыха вышли дальше на юг. Лодки, несмотря на значительную нагрузку, легко идут по зеркальной глади озера. В Кырсае пополнили запасы продуктов, осмотрели моторы и двинулись вверх по реке Чулышман. Это самый большой приток Телецкого озера, он дает до 70% всей воды, 30% дают остальные 70 речек.

До села Балынча прошли благополучно, дальше течение становится более стремительным, вдоль берегов встречаются деревья, смытые весенним паводком, Иногда среди реки маячат острые камни, еще больше камней скрыто водой, они оставили не один след на винте «Москвы». Чем выше, тем непроходимее река. В восьми километрах от устья Башкауса разбиваем лагерь.

На лодке с водометом преодолели еще 15 километров вверх по мелководному Башкаусу. Мы слышали, как камни скоблили днище лодки. От исходного пункта маршрута до Башкауса мы поднялись на 476 метров. Отсюда решили начать спуск. После двухдневного пребывания на Чулышмане вышли в обратный путь.

Спуск на таких судах, как «Казанка», еще более опасен, чем подъем: лишаешься важного резерва — возможности отступать, возобновлять попытки. Скорость судна относительно дна реки в несколько раз выше, чем при подъеме; соответственно серьезнее повреждения при столкновении с подводными препятствиями. Малейшая ошибка может окончиться трагически.

Иван Карпович Лашутин, лоцман турбазы, предложил нам следовать за карбасом, который проводят с группой туристов через пороги. Спуск прошел успешно, но своеобразно — продолжался 4,5 часа. Перед каждым порогом ждали захода туристов, а потом на малом газу следовали за ними. Ввиду разницы в скорости карбасов и моторных лодок приходилось подолгу кружить на плесах между порогами.

Надо отдать должное лоцману: за все время спуска «Москва» ни разу не коснулась камней. Путь в 550 км был пройден за 22 ходовых часа. Моторы работали бесперебойно. Водометный комплекс не причинял бы никаких беспокойств, если бы на заборной части водовода была решетка. В спокойной воде Оби и в верховьях бии в водовод попадали куски дерева и коры. Это приводило к вынужденным остановкам. Еще хуже было на выходе из одного переката, когда водомет «присосался» к каменистой косе. В одно мгновение водовод заполнился галькой, а лопасти ротора отогнулись.

Мотор «СМ-557 Л» работал отлично.

О моторе «Москва» писали много, но все же хочется подтвердить, что при соблюдении правил технического ухода, своевременных профилактических осмотрах он вполне надежен. У нашего мотора наиболее уязвимыми оказались помпа охлаждения и сальники подводной части.

Для нас осталось загадкой попадание воды в редуктор и быстрый износ крыльчатки во время работы мотора в холодной, но совершенно чистой воде Бии, и почти полное прекращение этого явления с выходом в мутные, но теплые воды Оби.

Несколько слов о подготовке к походу. Еще по пути на Телецкое озеро, недалеко от Бийска, мы догнали новенькую «Казанку» под «Москвой». Владелец лодки попросил у нас съемник для маховика — разрегулировался прерыватель. Товарищ был удивлен обилием у нас запасных частей.

— А зачем вам три «хвостовика» (он имел ввиду гребные винты)?

В лодке у него были: канистра, палатка, рюкзак и мотор. С этим снаряжением он собирался на два дня раньше нас подняться на Телецкое озеро. Неизвестно, дошел ли он до Бучила.

Кроме необходимого комплекта запасных частей (магнето или отдельно катушек, конденсаторов, свечей, крыльчаток помпы, штифтов, гребного винта и полного набора инструмента) нужно иметь прочную веревку длиной 25—30 метров, багор, топор, заправочный инвентарь.

В дальний поход можно отправляться только тогда, когда вы абсолютно уверены в надежности судна и мотора.

В походе необходимо при всех обстоятельствах проводить профилактику материальной части.

При преодолении труднопроходимых мест необходима помощь лоцмана, хорошо знающего, где и как проводить мотолодки. Оглядываясь назад, приходится признать, что наш благополучный подъем был счастливой случайностью, стоившей нам всего двух винтов и полутора десятков штифтов. Плотогон в роли лоцмана был скорей психологической опорой, чем гарантией успешного преодоления порогов.

При прохождении порогов центровка судна приобретает первостепенное значение. Груз нужно сосредоточить ближе к корме. Полный газ можно давать только в исключительных случаях, и плавно, иначе мотор может заглохнуть. При спуске газ нужно давать не больше, чем необходимо для обеспечения управляемости лодки.

Для плавания на мелководье, форсирования перекатов и порогов нужно отдать предпочтение лодке с водометом. На ней можно проходить по самым мелким местам, вдоль берега, где течение значительно спокойней и опрокинуться невозможно из-за малой глубины.

«Казанка» обладает рядом ценных качеств — прочностью, легкостью, непотопляемостью и, при всех своих недостатках, достаточно универсальна. Водометный движитель значительно улучшает проходимость лодки. Словом, путешествовать на «Казанке» можно.

- Главная

- Истории

- Туристические походы

- 1968 год

- По дорогам Бии на Телецкое озеро

Подкатегории раздела

Путешествия

Туристические походы

Знаменитые корабли

Военная страничка

Литературная страничка

История флота

Прочие истории

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Шестой 8-часовой марафон озеро Гавасу 1969 года

Плавание из Череповца на Онежское озеро на катере «Эврика»

Канатная дорога для зимних тренировок воднолыжников

Канатная дорога для тренировки воднолыжников в бассейне

Реверсивная канатная дорога для обучения воднолыжников

Голубыми дорогами кольского Заполярья

Буера на Дороге жизни Ладожского озера

Память о подвиге на Дороге жизни

Воспоминания А. Астратова о буерах на Дороге жизни

Малый флот Дороги жизни на Ладожском озере

Малые транспортные суда на Ладоге для Дороги жизни

Поход по Ладоге посвященный юбилею Дороги жизни

Реверсивные буксировочные канатные дороги

Верфь детского яхт-клуба на Телецком озере

Плавание из Череповца на Онежское озеро на катере «Эврика»

Канатная дорога для зимних тренировок воднолыжников

Канатная дорога для тренировки воднолыжников в бассейне

Реверсивная канатная дорога для обучения воднолыжников

Голубыми дорогами кольского Заполярья

Буера на Дороге жизни Ладожского озера

Память о подвиге на Дороге жизни

Воспоминания А. Астратова о буерах на Дороге жизни

Малый флот Дороги жизни на Ладожском озере

Малые транспортные суда на Ладоге для Дороги жизни

Поход по Ладоге посвященный юбилею Дороги жизни

Реверсивные буксировочные канатные дороги

Верфь детского яхт-клуба на Телецком озере

По дорогам Бии на Телецкое озеро

Год: 1968. Номер журнала «Катера и Яхты»: 13 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Вокруг Южной Америки на яхте «Смелый»

Пропал бразильский линейный корабль «Сао Пауло»

Кораблекрушение колесного парохода «Сэгиноу»

Поход двух яхт типа «Дракон» вдоль Тихоокеанского побережья

Дедушка русского парусного спорта

Цифры и факты из истории парусного спорта в Петербурге

Френсис Чичестер и его «Джипси»

Соломбала — «корабельная сторона» Архангельска

Жульнические операции на море

Отрывок про лодочный мотор из книги «На лунных островах»

Отважная женщина Хурия спасла экипаж «Делавара»

Моторные лодки в России 60 лет назад

Путешествие продолжается: Камчатка — Лондон

Трагическое плавание Давида Джонстона и Джона Хора

История династии Кэмпбеллов

Пропал бразильский линейный корабль «Сао Пауло»

Кораблекрушение колесного парохода «Сэгиноу»

Поход двух яхт типа «Дракон» вдоль Тихоокеанского побережья

Дедушка русского парусного спорта

Цифры и факты из истории парусного спорта в Петербурге

Френсис Чичестер и его «Джипси»

Соломбала — «корабельная сторона» Архангельска

Жульнические операции на море

Отрывок про лодочный мотор из книги «На лунных островах»

Отважная женщина Хурия спасла экипаж «Делавара»

Моторные лодки в России 60 лет назад

Путешествие продолжается: Камчатка — Лондон

Трагическое плавание Давида Джонстона и Джона Хора

История династии Кэмпбеллов

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

По дорогам Бии на Телецкое озеро

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Первые гонки на «Кубок Америки»

«Хулиганский флот» против немецких подводных лодок

Новосибирск — Москва на «Казанках»

Куйбышев — Волгоград — Куйбышев на «Казанке» с «Вихрем»

Волга — Ветлуга — Унжа — Горьковское море — Волга

Вокруг Японии на гребных каяках

Как мы построили катамаран

На швертботе «Мышка» на Азовское море

Групповой переход через Сахару под парусами

Отпуск длиной 900 километров на Ладожском озере и Свири

Затонувшая под землей шхуна «Генерал Грант»

Путешествие на яхте через континент

Парусные эскадры плывут через Балтику

Вокруг света без остановки

2000 километров на надувной лодке

«Хулиганский флот» против немецких подводных лодок

Новосибирск — Москва на «Казанках»

Куйбышев — Волгоград — Куйбышев на «Казанке» с «Вихрем»

Волга — Ветлуга — Унжа — Горьковское море — Волга

Вокруг Японии на гребных каяках

Как мы построили катамаран

На швертботе «Мышка» на Азовское море

Групповой переход через Сахару под парусами

Отпуск длиной 900 километров на Ладожском озере и Свири

Затонувшая под землей шхуна «Генерал Грант»

Путешествие на яхте через континент

Парусные эскадры плывут через Балтику

Вокруг света без остановки

2000 километров на надувной лодке

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории