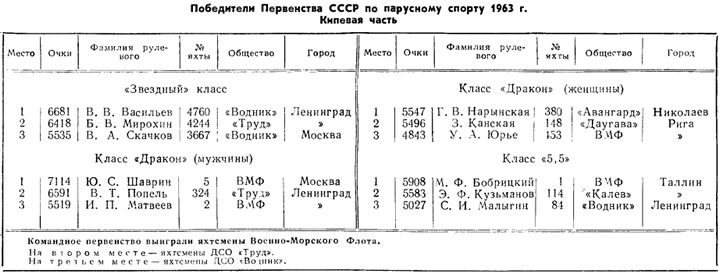

Гонки килевых яхт

Первенство Советского Союза 1963 г. по килевым яхтам проходило с 27 сентября по 6 октября в Таганрогском заливе Азовского моря на водной станции «Азовсталь» (г. Жданов). Гонки проходили на олимпийской круговой дистанции диаметром 2 мили, центр которой находился примерно в трех милях от берега. Глубины на дистанции не превышали 3—4 м.

Всесоюзное Первенство проводилось в Жданове впервые, и большинству участников было нелегко за короткий срок освоить довольно необычные гидрометеорологические условия новой для них акватории. А условия действительно отличались от тех, к которым привыкли участники чемпионатов в Таллине, Риге и даже Севастополе.

Дело в том, что Таганрогский залив со всех сторон окружен степями, воздух над которыми днем сильно нагревается, что в большой мере сказывается на ветровой обстановке над заливом. Сильный барический ветер может значительно изменять свое направление и силу, причем даже не по всей дистанции, а на ее частях. Что же касается слабых ветров, то они столь капризны и переменчивы, что заметить какую-либо закономерность было невозможно и это ставило даже самых опытных рулевых в затруднительное положение.

Вследствие незначительных глубин на такой сравнительно большой акватории волна здесь невысокая (менее 2 м), но очень крутая и короткая. Корпус яхты на такой волне сильно «бьет», и качка при свежем ветре столь резкая, что не выдерживает такелаж и ломаются мачты.

Однако сложность условий не помешала выявить сильнейшие экипажи и лучшие суда в различных классах. В соревновании приняли участие 222 яхтсмена, выступавших на 81 судне от 14 команд одиннадцати спортивных обществ и ведомств.

В классе «5,5» стартовало 15 яхт; из них 10 «пятерок» — построены на Ленинградской судоверфи ВЦСПС по проекту конструктора А. П. Киселева (одна, «№ 16»,— еще первого варианта 1961 г.), 2 яхты — постройки Таллинской экспериментальной верфи (одна по чертежам И. Д. Бутте, другая, впервые принявшая старт, по чертежам А. В. Тетсмана); одна яхта — рижской постройки и их же конструкции и две яхты — шведской постройки («№ 10» конструктора Лаурена 1956 г. и «№ 1» конструктора Олсена 1962 г.).

Соревнование показало, что лучшей яхтой в этом классе безусловно является «№ 1», которая две гонки прошла под управлением мастера спорта К. Александрова и последующие пять — под управлением мастера спорта М. Бобрицкого. Интересно отметить, что М. Бобрицкий, который является одним из ведущих рулевых в классе «Дракон», впервые сел за руль яхты класса «5,5» и несмотря на это сумел завоевать звание чемпиона Союза. Не желая умалять мастерства обоих рулевых, а также их очень опытного экипажа, все же отметим, что эта лучшая в стране «пятерка» имела заметные преимущества перед всеми другими.

Чем же отличается яхта Олсена? Что в ней необычного на наш взгляд? Прежде всего — очень острые носовые образования. Ватерлинии ниже КВЛ имеют в носу S-образную форму, так что есть даже впадина до 15—16 мм. Осадка яхты не 135 см (как это делается обычно), а на 6 см меньше. Вооружение также несколько отличное от общепринятого: небольшой стаксель площадью 9,6 м2 и грот площадью 19,4 м2 с длинной нижней шкаториной (порядка 3,7 м). По-видимому, острые носовые обводы корпуса и сравнительно большой по площади грот и дают этой яхте преимущество перед другими судами на полных курсах. Ход гонок подтверждает этот вывод: если иногда на лавировке яхта «№ 1» и не приходила к знаку первой, то за два бакштага она, как правило, становилась лидером.

Второе и третье места заняли яхты конструкции А. П. Киселева (рулевые Э. Кузьманов и С. Малыгин). Следует заметить, что эти две яхты не уступали на лавировке яхте шведской постройки, а порой и выигрывали у нее, но отсутствие на них спинакеров соответствующего качества (мы имеем в виду и форму и материал) не дало возможности сделать объективный вывод при этом сравнении.

Новая яхта конструктора А. Тетсмана под управлением A. Чернова заняла лишь 10-е место, но, по-видимому, это «временное явление». По существу, в период Первенства эту яхту только настраивали и тот факт, что вторая половина гонок была пройдена ею значительно лучше, чем первая, говорит о еще неиспользованных возможностях яхты. Само судно имеет краснодеревую закладку и кедровую обшивку. Качество постройки очень хорошее. Носовые обводы — острые, но водоизмещение почти на 100 кг больше, чем у яхты конструктора Олсена.

В «Звездном классе» участвовало 20 судов постройки Таллинской судоверфи и одно — «№ 2444» — постройки Ленинградской судоверфи (яхта Т. Пинегина «Торнадо» еще не успела прибыть из Чикаго — с первенства мира).

Первая четверка гонщиков-победителей — В. Васильев, Б. Мирохин, В. Скачков и Т. Пинегин — выступала на судах не серийной, а специальной постройки, вес которых был меньше веса серийных яхт на 50—60 кг. Кроме того, эти яхты были новыми: суда В. Васильева и Т. Пинегина постройки 1963 г., В. Скачкова— 1962 г. и Б. Мирохина — 1960 г. В. Васильев и Б. Мирохин пользовались парусами, пошитыми по собственным чертежам, а В. Скачков и Т. Пинегин выступали на импортных парусах.

Наличие этой группы равноценных по качеству судов сделало гонки более острыми. Соревнование выиграл B. Васильев, исключительно ровно проведший все гонки и лишь в одной из них занявший четвертое место.

Соревнование «звездников» показало, что если в области обводов корпуса наши конструкторы, используя минимальные допуски, разрешаемые чертежом, добились решений, близких к оптимальным, то теперь основная борьба должна вестись за уменьшение веса корпусов примерно до 580—600 кг.

Очень интересно прошли соревнования в классе «Дракон» у мужчин, где стартовало 28 яхт.

В первых гонках лидерство захватил заслуженный мастер спорта И. Матвеев, но в последующих гонках, постепенно улучшая свои результаты, его обогнали Ю. Шаврин и В. Попель, причем только на последней гонке приход Ю. Шаврина первым выявил победителя. Однако такая же ожесточенная борьба шла и за последующие места в течение всех семи гонок. И тот факт, что первые места по каждой гонке распределились среди 5 яхт, говорит о «равноценности» как экипажей, так и судов.

В этом ограниченном классе суда особенно близки по своим ходовым качествам и вопрос успеха решался в первую очередь искусством рулевых и их экипажей. Если в классе «5,5» имели существенное значение паруса, то здесь, в связи с жеочими ограничениями их размеров и веса, нельзя было сказать о преимуществе тех или иных парусов, пошитых нашими или зарубежными мастерами.

10 яхт из 28 имели корпуса из красного дерева, построенные в основном на Таллинской верфи. Два судна, построенные в ГДР три-четыре года назад, явно уступали судам отечественной постройки.

Следует обратить особое внимание на две яхты, построенные в 1963 г. на Судоверфи ВЦСПС. «Дракон» под номером 4 — специальной постройки, имеющий краснодеревую закладку и сосновую обшивку. Так как фальшкиль был не очень удачный, в Таллине его заменили. На Первенстве СССР эта яхта неизменно приходила в числе первых четырех, что свидетельствует о ее высоких ходовых качествах. Для В. Чеботарева это судно было совершенно новым, но, тем не менее, он умело использовал его превосходные качества, заняв общее 5-е место.

Второй «Дракон» (под номером 324; рулевой В. Попель) имеет краснодеревую обшивку. Экипажу этой яхты пришлось немало повозиться , с ней, прежде чем она, как говорят, «пошла». Однако, как ни странно, яхта хуже других идет полными курсами. Если учесть, что на ней использовались апробированные отличные паруса, то можно полагать, что дело в корпусе. Большинством гонщиков признано, что фальшкили Таллинской верфи лучше ленинградских; они острее и в носовой части не имеют такого «лба». Приведенный пример говорит о том, что качество постройки в значительной мере определяет и ходовые качества судна, а не только его внешний вид или долговечность.

Из 17 «Драконов» с женскими экипажами только один («№ 3») был зарубежной постройки; 5 судов имели паруса из лавсана.

Соревнования в целом показали, что наши верфи могут строить высококачественные суда международных классов, однако сравнительно малый выбор выдержанной древесины (ель, сосна, кедр, дуб) и очень ограниченное количество специальных пород, идущих на спортивное судостроение (красное дерево, спрус), часто сводят на нет все попытки верфей сделать судно повышенного качества.

Особенно мы отстаем в области конструирования судов свободных классов и, в частности, «5,5». Если в Таллине конструктором А. В. Тетсманом и создано в 1963 г. два новых судна, то ленинградцы пока вынуждены строить «пятерки» конструкции А. П. Киселева. Правда, на сегодня это лучшая отечественная яхта, но она была создана уже два года назад, и если учесть быстрое «моральное» старение яхт этого класса, будет понятно желание яхтсменов иметь судно новой, еще более совершенной конструкции.

Первенство показало, что в том случае, если в соревновании участвуют суда только отечественной постройки и под парусами отечественной пошивки, оно проходит на более высоком спортивном уровне, в более равных условиях, а значит и в более напряженной борьбе. А это в свою очередь содействует повышению мастерства экипажей.

Можно с уверенностью сказать, что занятое заслуженным мастером спорта Т. Пинегиным на отечественном «звезднике» 4-е место принесло ему на будущее гораздо больше пользы, чем предыдущие победы, одержанные на судне иностранной постройки, идущем на первенствах вне конкуренции.

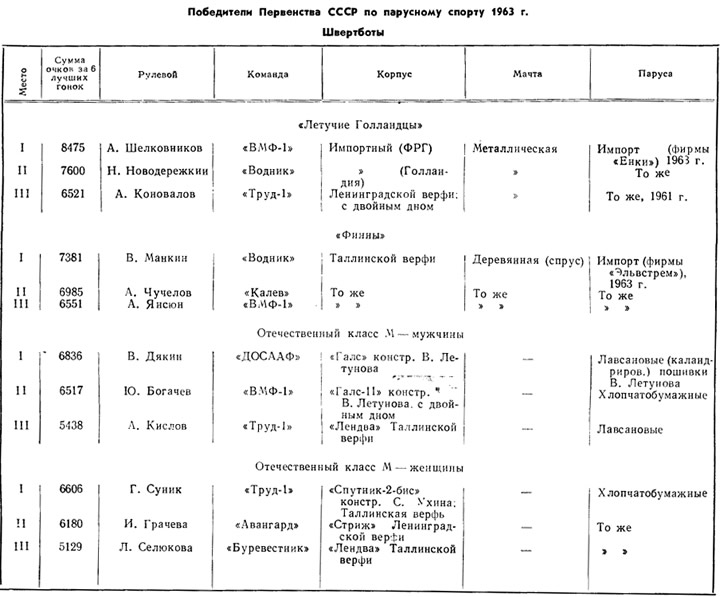

Гонки швертботов

Лично-командное Первенство СССР по швертботам проводилось с 6 по 15 сентября впервые на Каунасском водохранилище (море — как его поэтически называют местные жители).

Гонки проводились на олимпийской круговой дистанции, однако акватория не позволила вписать правильный круг, в результате чего дистанция получила форму эллипса с меньшим диаметром в направлении с 4-го на 8-й знак. Этот весьма существенный недостаток дистанции мешал правильно ориентироваться многим гонщикам, привыкшим к действительно круговой дистанции, ибо направления со знака на знак не были разнозначны общепринятым.

Высокие берега, местами поросшие лесом, закрывали от ветра поворотные знаки, стоящие под самым берегом. В северо-западной четверти дистанции находились отдельные небольшие мели (с глубиной до 0,2 м); ничем не обставленные, они представляли собой большую опасность. К тому же, у некоторых знаков попадались такие ямы, что стартовое судно порой было вынуждено, устанавливая стартовую линию, считаться бопее с глубинами, нежели с направлением ветра. Это же обстоятельство иногда вынуждало главное судейское судно «маневрировать» и на финише, чтобы сохранить линию финиша для всех одинаковой; это также не всегда хорошо удавалось и в известной степени повлияло на результаты некоторых гонщиков, для которых перемещения финишного судна были неожиданностью.

Погода в дни соревнований была самая различная. Туман и штиль, дождь и холодный шквалистый ветер, высокая короткая волна и гладкое зеркало воды, яркое солнце и теплый двухбалльный ветер — все гидрометеорологические элементы встречали спортсменов на дистанции, часто сменяясь в самых неожиданных сочетаниях. Но преобладала погода со свежим шквалистым ветром, который в различных частях акватории менял свое направление до 30! Сила ветра изменялась в пределах 2—3 баллов в ту или иную сторону от средних значений.

В целом следует характеризовать акваторию Каунасского моря как вполне пригодную для гонок и очень полезную (имея в виду специфические ветровые условия) с точки зрения подготовки гонщиков к ответственным международным встречам.

Первенство было представительным. Бороться за медали чемпионов собрались 14 команд (214 участников); на старт выходило 102 швертбота, которыми управляли 57 рулевых мастеров спорта СССР и 45 рулевых 1-го спортивного разряда.

По спортивному опыту состав гонщиков был далеко не одинаков: были и дебютанты и ветераны — участники Первенства Мира и призеры Олимпийских игр, такие как А. Чу-челов, В. Манкин, Н. Новодережкин и А. Шелковников. Возраст участников колебался от 18 лет до 51 года. Остается еще добавить, что материальное оснащение гонщиков также было далеко не равноценным.

Сложные ветровые условия на акватории, по мнению специалистов, предоставили возможность участникам показать свое мастерство в управлении швертботом и доказать свое право на лучшую материальную часть, однако такое право, к сожалению, заслужили лишь немногие. Характерный факт: только двум рулевым 1-го разряда удалось попасть в число призеров и выполнить норму мастера спорта СССР (И. Грачева и А. Кислов). Многие рулевые так и не смогли приспособиться к «заходам» ветра, который, как им казалось, неожиданно менял свое направление без всякой видимой закономерности.

На швертботе своей конструкции в гонках принял участие один из старейших мастеров спорта — ленинградский яхтсмен Сергей Иванович У х и н. Он очень ровно провел все гонки и значительно опередил своих молодых ленинградских соперников. Но не только в этом успех ветерана. С. И. Ухин известен как создатель прекрасных швертботов класса М, и последний его швертбот типа «Спутник-2-бис» представляет большую удачу конструктора и коллектива Таллинской верфи. На этом судне блестяще выступила мастер спорта Г. Д. С у н и к, заслужившая звание чемпиона Союза 1963 г. Большой совместный труд конструктора и гонщика дал положительные результаты. Им пришлось решить множество вопросов, подвергая сомнению традиционные варианты (нужен ли штаг-пирс? так ли необходимы длинные латы? и т. д. и т. п.).

Талантливая ученица опытного учителя (впервые ставшая чемпионкой СССР в классе швертботов М-20 еще в 1949 г.) очень уверенно, по-мужски управляет швертботом на любых курсах и в любой ветер, тонко чувствует ход швертбота, не теряется в сложных ситуациях «летучего старта», в борьбе у поворотных знаков и на «чистой воде», правильно ориентируется при «заходах» ветра. Она же может служить для молодежи образцом отношения к материальной части, которая у нее всегда в безупречном состоянии.

Как же проходила борьба? В командном зачете до 4-ой гонки лидировали спортсмены «Водника», затем вперед вышли яхтсмены «Труда», к 7-ой гонке оторвавшиеся уже на 1351 очко. Однако этого разрыва оказалось недостаточно: борьба закончилась все-таки победой команды ДСО «Водник», только на 11 очков опередившей яхтсменов ДСО «Труд».

На 3-ем месте — первая команда ВМФ.

Ход борьбы в личном зачете отражает таблица результатов, дающая некоторое представление и о материальной вооруженности наших ведущих гонщиков. Эти данные являются первой в нашей печати попыткой сравнить качество материального оснащения гонщика и его спортивные результаты. Хотелось бы пожелать, чтобы в дальнейшем Президиум всесоюзной судейской коллегии обязал мерителей всех соревнований, которые проводятся в нашей стране, составлять технические отчеты, показывающие: конструкторов лучших яхт; верфи, выпускающие продукцию лучшего качества; лучших парусных мастеров; конструктивные особенности корпусов яхт, их вооружения и парусов. Должно быть отражено все то, что способствует повышению надежности и улучшению ходовых качеств яхты. Необходимо также указывать материалы, из которых изготовлены корпуса, рангоут и паруса (с указанием удельного веса ткани). Нам кажется несомненным, что подобные отчеты будут способствовать накоплению статистических данных, соответствующая обработка которых поможет более правильно вести техническую политику в парусном спорте.

Если посмотреть на таблицу результатов в классе «Летучий Голландец», то можно сказать, что преимущество зарубежных корпусов, мачт и парусов очевидно. Лишь незначительно уступает им экспериментальный корпус, построенный Н. Красноперовым на ленинградской спортивной судоверфи (на нем выступал А. Коновалов и занял 3-е место; только старые паруса помешали ему добиться более высоких результатов).

В классе «Финн» наши ведущие гонщики предпочитают ходить на корпусах Таллинской верфи с мачтами из ели или спруса под парусами фирмы «Эльвстрем».

Среди швертботов отечественного класса М у мужчин «побеждали лавсановые паруса» и суда конструкции прошлогоднего чемпиона страны В. Летунова. Серьезную конкуренцию составили им «Стрижи» и таллинские швертботы «Лендва». Такая же картина наблюдалась и у женщин. Сам В. Летунов выступал на новом швертботе своей конструкции, но занял лишь 5-е место. Хочется еще раз особо отметить швертбот «Спутник-2-бис». Этот швертбот выгодно отличается от своих новых соперников: не проигрывая им в скорости хода, он более прочен и надежен (его вес 239 кг), а кроме того, в два раза дешевле нового швертбота Летунова и швертботов весом 180 кг. По мнению С. И. Ухина, возможности его «Спутника» еще не исчерпаны, и под хорошими парусами скорость хода этого судна будет значительно выше.

Новые швертботы Таллинской верфи (вес 180 кг) не произвели особого эффекта. На дистанции у них часто что-нибудь ломалось; ожидаемого преимущества в скорости перед другими конструкциями они не имели. В чем здесь причина — сказать трудно. Швертботы были совершенно новые и очень может быть, что экипажи просто не успели освоить свои суда. Во всяком случае очевидно, что более легкое судно при прочих равных условиях должно ходить быстрее более тяжелого.

Ленинградская верфь показала на соревнованиях швертбот класса М новой конструкции. Вне зачета на швертботе ходил сам конструктор (Алексеев), но результат был явно неожиданным для автора: швертбот все время приходил последним. При первом же взгляде на его корпус можно заметить большое сходство с очень распространенным за границей швертботом 5,05. Следует предположить, что бессознательное копирование формы корпуса готового судна и здесь не привело к желаемому результату.

Обычно неизвестную величину находят при помощи известных: новые конструкции — всегда испытывают опытные кадры. Так и в парусном спорте. Чтобы выявить достоинства или недостатки той или иной новой яхты, надо допустить ее в гонку под управлением опытного рулевого-гонщика, оснастив ее хотя бы выхоженными парусами. Но на новом швертботе стояли невыхоженные паруса, а за рулем сидел сам конструкгср, который пока еще не показывал в парусных гонках сколько-нибудь удовлетворительного результата. В итоге новая конструкция осталась по-существу непроверенной.

Тог, кто помнит результаты последних Первенств СССР по парусному спорту и может сравнить их с результатами 1963 г., обратит внимание на то, что в международных классах «Летучий Голландец» и «Финн» золотые медали чемпиона страны разыгрывались в том же «узком кругу». Это происходит потому, что этот «узкий круг» всегда имеет намного лучшую материальную часть, чем остальные гонщики. Нельзя не отметить, что парусный спорт имеет свою специфику; здесь молодежь сменяет ветеранов не так часто, как, скажем, в художественной гимнастике или в настольном теннисе; к тому же, в наших условиях еще не удается обеспечить всех участников первенства первоклассной материальной частью. Но результат от этого не меняется: наши ведущие гонщики, выступая на отличнейших яхтах под фирменными парусами, легко расправляются со своими соперниками у себя на родине, отвыкают от серьезной конкуренции многих равных противников, а поэтому, встречая такую конкуренцию на международных соревнованиях, проигрывают. Это, кстати, доказывают сравнительно успешные выступления наших ведущих гонщиков на международных соревнованиях в классе «Финн», где личные качества гонщика имеют большее значение, а материальная часть отличается меньше, нежели в каком-либе другом классе.

Чтобы устранить такое положение, по нашему мнению, надо проводить Первенства СССР на яхтах и парусах только отечественного производства. Но на наш взгляд и подобное мероприятие не может быть исчерпывающим.

В спорте нет движения вперед без борьбы многих равных между собой соперников. Для того чтобы привлечь молодежь в парусный спорт и создать полноценные резервы, нужно построить много одинаковых, небольших по размерам, с простым вооружением и обязательно дешевых яхт и одеть их парусами из синтетических материалов (например, лавсана). Надо создать несколько отечественных классов-монотипов (не больше трех: для детей, подростков и взрослых) типа «Кадет», «Ерш» или им подобных. Небольшая стоимость этих судов позволит спортивным организациям покупать их в количестве достаточном, чтобы удовлетворить все запросы на местах.

Это поможет изжить порочную практику превращения (в далеко не единичных случаях) яхт олимпийских классов в учебные суда. Небольшое число классов яхт предотвратит «распыление» яхтсменов и повысит массовость на старте и, полагаем, плотность на финише. Яхты же олимпийских классов можно будет давать как приз победителю определенного первенства в предлагаемых выше классах (кстати сказать, такое положение получилось в классе «Летучий Голландец», где среди ведущих гонщиков есть чемпионы страны в классе М, например, Новодережкин и Коновалов).

После того, как качнут создаваться вновь национальные классы, надо будет прекратить выпуск яхт олимпийских классов в таких больших количествах и такого качества, что яхты теряют свою гоночную ценность уже после одного-двух лет жестокой и подчас неграмотной эксплуатации. Зато при постройке малого числа яхт олимпийских классов надо добиваться всемерного повышения их качества. Наши судостроители уже имеют достаточный опыт строительства яхт олимпийских классов. Теперь необходимо поднять культуру производства, применять лучшие материалы и по-настоящему бороться за то, чтобы наши яхты и паруса не уступали заграничным образцам. Надо дать верфям возможность испытывать головные образцы своей продукции и следить за их дальнейшей судьбой, делая соответствующие выводы.

Но прежде всего необходимо довести до конца работу чад швертботом отечественного класса М. Достижения наших конструкторов в этой области (таких, как Летунов, Ухин и другие) позволяют полагать, что уже пора подвести итоги проделанной в этой области работы, обобщить имеющийся опыт и создать швертбот-монотип прочный, легкий, простой в постройке, безопасный в эксплуатации и обязательно дешевый. Этого требует сама жизнь.

В нашей стране построено более 2000 швертботов класса М самых разных конструкций, причем эти конструкции постоянно совершенствуются. Этот швертбот распространен по всей стране; на нем занимается основная масса любителей парусного спорта; здесь, в этом классе выросли основные кадры нашего спорта. И вот сейчас интерес к этому классу падает потому, что старые конструкции не могут на гонках конкурировать с новыми, а новые швертботы имеются далеко не у всех. И молодежь — резерв любого вида спорта — уходит из класса М, так и не приобретая достаточного опыта.

Молодежь стремится ходить на монотипах; эта тяга к монотипам достаточно очевидна, ясна и не нуждается в комментариях. Молодой гонщик начинает гоняться в одном из классов олимпийских монотипов и сразу же обнаруживает, что ведущие мастера имеют современные паруса из синтетических тканей (дакрон, супердакрон, терилен), а основная масса гонщиков — хлопчатобумажные. Яхты этих классов, построенные для ведущих гонщиков по спецзаказу, по своим эксплуатационным качествам на голову выше своих серийных «братьев». К тому же, суда этих классов («Финны», «Летучие Голландцы», «Звездники») очень сложны в управлении. И вот начинающий гонщик, еще не освоивший «азов» управления парусной яхтой, попадает в столь сложные условия соревнований, что часто теряет веру в свои силы. Не умея правильно обращаться со сложной материальной частью, он, как правило, быстро ломает мачту и фактически остается без судна, так как запасной мачты у него нет.

Итак, яхты у нас есть, а гоняться основной массе молодых гонщиков не на чем. Нарушается и один из основных принципов обучения: от простого к сложному. А это, в свою очередь, приводит к слишком большому отсеву среди занимающихся и намного увеличивает сроки подготовки хорошего гонщика. Тренеры оказываются вынужденными вместо планомерного воспитания кадров заниматься «натаскиванием» наиболее способных единиц, а так как такой «выбор» часто бывает ошибочным — теряют время.

Такая политика забвения национальных классов дешевых монотипов, образно говоря, подрубает тот сук, на котором держится наш парусный спорт. В этой связи нельзя не выразить опасений по поводу противопоставления международных классов национальным. Так, очевидно на основе недавно возникшего увлечения катамаранами, возникла даже тенденция заменить швертботы класса М катамаранами. Мы считаем, что безусловно катамараны развивать необходимо, но не в ущерб другим классам яхт, а в дополнение к ним. Даже за границей, где катамараны развиваются уже давно, они не вытеснили ни одного класса однокорпусных яхт. Кстати, за границей большинство любителей занимается парусным спортом на яхтах своих национальных классов, а яхт олимпийских классов в сравнении с ними не так уж много!

Мы глубоко убеждены в том, что наши успехи даже не международной арене в огромной степени зависят от развития национальных классов яхт-монотипов. Та самая массовость спорта, о которой мы так много говорим, зависит от того, насколько быстро мы сумеем обеспечить яхтсменов в достаточном количестве простой, дешевой и высококачественной материальной частью. А в массовости — залог будущих успехов!