Хоть нет брони на катере сосновом,

Зато есть люди, крепкие, как сталь!

Зато есть люди, крепкие, как сталь!

А дальше пишет: «В упорных и ожесточенных схватках с врагом все более ощутимо сказывалось отсутствие на охотниках хотя бы легкой брони, которая могла бы защитить от пуль и осколков жизненно важные места». Флоту настоятельно требовался катер, способный решать те же задачи, что и деревянный «МО», но менее уязвимый. А главное, чтобы личный состав на нем был надежно защищен от шрапнельно-пулеметного обстрела.

В конце июля 1942 г. на один из действовавших даже в самые тяжелые дни блокады судостроительных заводов (ныне Ленинградское Адмиралтейское объединение) приехали командующий КБФ вице-адмирал В. Ф. Трибуц и начальник штаба флота вице-адмирал Ю. Р. Ралль. У входа в корпусный цех состоялся митинг. От имени отважных балтийцев командование КБФ обратилось к рабочим с просьбой выполнить срочный заказ флота — дать ему охотник, защищенный броней.

О том, как в неимоверно тяжелых условиях выполнялся этот заказ — как был разработай проект и по нему построена крупная серия в 66 кораблей типа БМО, — рассказывает руководитель созданной при заводском КБ проектной группы, ответственный конструктор БМО Алексей Николаевич Тюшкевич (ныне — сотрудник Ленинградского кораблестроительного института).

Чем дальше уходят в прошлое годы войны, тем дороже становится память тех лет, тем значительнее представляются многие события и эпизоды, которые тогда казались будничными, рядовыми.

Создание боевых кораблей, названных БМО (бронированный малый охотник), — один из таких эпизодов, небезынтересных и для истории нашего судостроения, и для истории беспримерного подвига ленинградцев.

Я горжусь, что мне — молодому тогда инженеру-кораблестроителю довелось принимать непосредственное участие в этой работе по проектированию и постройке БМО.

Прекрасно проявившие себя с первых же дней Великой Отечественной войны незаменимые «МО-4»1 имели один серьезный недостаток: личный состав нес ощутимые потери от вражеского огня; случалось, что из-за этого корабль выходил из боя, хотя и оставался на плаву.

Через год после начала войны флот поставил задачу: создать стальной охотник примерно в тех же размерениях и с той же скоростью, что и «МО-4», но с броневой защитой; в кратчайший срок организовать серийную постройку таких кораблей, используя корпусную сталь и другие материалы, оставшиеся на ленинградских заводах от мирного времени. Гарантировалась поставка с большой земли только авиамоторов мощностью по 1200 л. с., необходимого вооружения и приборов.

Шел июль 1942 года. Считанные «бойцы» заводского КБ, а нас оставалось тогда не больше 14—15 человек, были перегружены выполнением предыдущего заказа фронта — заканчивали разработку чертежей для серийной постройки самоходных плашкоутов—тендеров. Теперь пришлось создавать отдельную группу конструкторов, которой надлежало буквально за считанные дни разработать проект.

Никаких катеров завод никогда не строил, так что опыта у нас не было. Дополнительная сложность заключалась в том, что на совершенно необычный корабль — мореходный и быстроходный катер с броней — даже не было четко сформулированного тактико-технического задания: его предстояло создать нам самим, учитывая пожелания флота. Практически одновременно началась подготовка эскизного наброска общего вида охотника — размещения вооружения, двигателей, основного оборудования.

С самого начала выявилась невозможность проектирования корабля каким-либо из общепринятых методов: у нас на флоте не было никаких подходящих кораблей-прототипов и, соответственно, никаких данных, которые можно было бы взять за основу, не имелось. В этих условиях поневоле пришлось воспользоваться так называемым методом поотсечной разработки, иногда применяемым при проектировании тех судов, где очень важно разместить большое количество оборудования при минимуме объема.

К работе для комплексного, как теперь принято говорить, решения задачи были сразу же подключены все службы завода. Для начала нужно было иметь подробную информацию о наличии в городе листовой и профильной стали, танковой брони подходящей толщины. Все участники сбора этих исходных данных вынуждены были разойтись по заводам и различным организациям. Путешествовали в основном пешком; помню, что для выяснения данных о габаритах и весе броневых листов пришлось не один раз ходить на филиал Ижорского завода — за много километров!

В течение двух-трех дней в основном выяснилось, на что из материалов мы можем рассчитывать, были уточнены габариты и получены эскизы некоторого оборудования (двигателей, вооружения). Конструкторы получили возможность начать проектирование хотя бы отдельных помещений и отсеков. Довольно скоро начал вырисовываться сначала план палубы, потом план трюмных помещений, а затем и контур бокового вида корабля. Хотя мы и действовали пока без достаточных теоретических обоснований, эскиз общего расположения в первом приближении был готов через две недели.

Далекие от кораблестроения читатели вправе предположить, что можно было взять за прототип деревянный «МО-4» и просто «перевести» его конструкцию на другой материал — с дерева на сталь. Это не так. Изменение составляющих весовой нагрузки, появление 10 т тяжелой брони в надводной части столь маленького корабля, неминуемо сказавшееся на показателях остойчивости, необходимость применения упрощенных «граненых» обводов, — все это заставило начинать проектирование с нуля.

Мы учитывали, что все корпусные конструкции должны быть возможно более простыми и технологичными: однотипных кораблей требовалось построить много, а рабочих нужной квалификации не хватало, да и то это были истощенные недоеданием люди. На механизацию работ особо рассчитывать не приходилось! Следовало учесть и недостаток электроэнергии, и отсутствие топлива (нагревательные печи для гибки не работали), и дефицит ацетилена для резки и горячей правки (пришлось применять бензорезы), и многие другие ограничения. Могу сказать, что простых задач при постройке БМО не было — все были сложными!

С самого начала всем было ясно, что корпус нужно делать цельносварным, но, например, вопрос — как сваривать встык лист брони и лист судостроительной стали, был далеко не ясен и не прост. Тем более, что зимой сварку придется вести а неотапливаемых цехах, когда на морозе трескаются сварные швы даже на уже освоенных сварщиками сталях. Сами разрабатывали новую технологию сварки, сами подбирали состав обмазки электродов и т. д. и т. п. Потребовалось изобретать и методику испытаний отсеков на герметичность сжатым воздухом: ведь запивать в отсеки воду, как это делалось до войны, на холоде не будешь!

Обводы БМО пришлось делать прямолинейными, жертвуя даже скоростью, лишь бы обойтись без гибки деталей набора и большинства листов обшивки. Только в самом носу заготовки деталей приходилось гнуть — делали это в холодном состоянии, вручную.

В первую же неделю проектирования охотника руководители завода стали готовить соответствующие производственные участки для включения в работу немедленно по получении рабочих эскизов. Все вопросы решались оперативно, без бумажной волокиты. Каждый из конструкторов был закреплен за определенной частью проекта, и производственники знали, к кому по каким вопросам обращаться. Постоянное внимание старшего наблюдающего за постройкой БМО воен-инженера 2 ранга Александры Николаевны Донченко и всех других военпредов содействовало быстрой и согласованной работе.

Примерно через месяц в корпусном цехе уже выкраивали стальные листы, нарезали набор, а в других цехах подбирали арматуру, трубы, кабели, начали монтаж отдельных механизмов на стендах. В КБ еще только заканчивались окончательные расчеты плавучести, остойчивости и непотопляемости. Пользуясь тесными связями с малым опытовым бассейном ЦНИИ имени академика Крылова, нам удалось провести хотя бы элементарные испытания масштабной модели, чтобы убедиться в правильности расчетов скорости катера. Тогда же возглавлявший бассейн канд. техн. наук Н. С. Володин разработал чертежи гребных винтов. В дальнейшем, при отработке проекта для серийной постройки в бассейне ЦАТИ — в Москве были проведены подробные испытания модели БМО с киносъемкой на различных режимах. По рекомендации ученых мы уверенно закрепили ранее разработанные обводы, лишь увеличив развал носовых шпангоутов и больше изогнув козырек для уменьшения брызгообразования.

Учитывая требования моряков, мы старались максимально поднять уровень зенитной защиты катера. В связи с ограниченностью свободной площади палубы и секторов обстрела единственным способом увеличить число крупнокалиберных пулеметов ДШК с двух до четырех было применение спаренных установок. Однако получить спаренные пулеметы оказалось невозможно. Дело кончилось тем, что нашим же конструкторским бюро была разработана, а заводом осуществлена конструкция спаривания ДШК. БМО получил мощную зенитную защиту.

Для улучшения условий работы гидроакустической аппаратуры при поиске подводных лодок требовалось всеми возможными способами уменьшить уровень собственных шумов корабля на ходу.

Информация об изображении

Катер БМО возвращается с боевого задания. Осень 1944 г. База на о. Лавенсаари

Для малошумного хода на небольшой скорости мы поставили отдельный 80-сильный двигатель, который, гидроакустикам практически не мешал. Однако на полном ходу его неработающий гребной винт создавал бы довольно большое сопротивление, которое «съедало» бы несколько узлов скорости! Пришлось пойти на усложнение конструкции и сделать так, чтобы этот винт мог свободно вращаться под действием набегающего потока. Рассказывать можно долго — проблем, повторяю, пришлось решать немало. Но как бы там ни было, в сентябре 1942 г. проект БМО был уже утвержден адмиралом Л. М. Галпером и на наклонном стапеяе в первом эллинге заложили головной охотник. Так как эллинг был забит недостроенными судами, заложенными еще в далекое мирное время, пришлось строить его на одной свободной спусковой дорожке и спускать готовый корабль на воду на одном полозе. Тщательно просчитали мы положение центра тяжести спускаемого охотника, но все равно нервное напряжение было большим — не опрокинулся бы наш первенец! 5 ноября 1942 г., накануне 25-летия Великого Октября, как коллектив завода и обещал горкому партии, первый бронированный охотник сошел со стапеля благополучно и был поставлен на достройку.

Катер БМО возвращается с боевого задания. Осень 1944 г. База на о. Лавенсаари

Нет возможности подробно осветить все трудности, связанные теперь уже с завершением работ по оборудованию корабля, когда даже достать арматуру и трубы, подходящие для отопительной системы, было проблемой. Разрабатывалась и тут же проверялась на деле методика испытаний прочности корабля, его остойчивости (путем кренования у стенки) и т. д. Все это делалось одновременно с подготовкой сдаточной документации — формуляров, инструкций по эксплуатации, схем; все эти нужные экипажу корабельные документы к моменту выхода на испытания были готовы.

Раннее наступление холодов торопило. Перечень недоделок «расписывался» исполнителям буквально по часам. К концу ноября, когда устье Невы уже стаяо замерзать, все работы были закончены и нам удалось с караваном судов скрытно, в ночное время, выйти по Петровскому фарватеру в губу и добраться до Кронштадта. Переход этот, сейчас на «Метеоре» занимающий полчаса, был далеко не безопасным: плавающие льдины, полное затемнение и отсутствие судоходной обстановки, а на траверзе Петергофа, после освещения прожекторами,— обстрел вражескими батареями.

Прибыли без повреждений. Нас давно ждали. Командованием ОВРа (командир — кап. 1 р. Ю. В. Ладинский, нач. штаба — кап. 1 р. Н. Н. Мещерский) была немедленно организована приемка корабля. Район испытаний специально закрыли дымовой завесой и со всей комиссией (председатель — командир истребительного отряда кап. 2 р. М. В. Капралов) вышли в море. Была проверена скорость при различных режимах работы двигателей и маневренность БМО; произвели отстрел артиллерийских систем и т. д. В заключении комиссия констатировала, что все соответствует утвержденному флотом проекту и разработанному к этому времени тактико-техническому заданию за одним серьезным исключением: скорость полного хода оказалась ниже проектной на 2 узла.

Для выяснения причин охотник был сразу же поднят на шлюпочную стенку. Оказалось, что на днищевой части неотапливаемого ахтерпика намерз лед. И второе: выяснилось, что двигатели на форсированном режиме не добирали оборотов, а это указывало на необходимость изменения параметров гребных винтов (доводка винтов — явление обычное, практически неизбежное при испытаниях нового катера).

Потребовалось срочно сделать новый расчет винтов по данным испытаний. Приглашенный для этого старший научный сотрудник ЦНИИ имени Крылова А. Н. Калмаков очень скоро выдал и расчет и нужные чертежи; новые винты немедленно изготовили на Балтийском заводе и окольным путем — через Александровскую, на аэросанях доставили в Кронштадт. Однако, как ни торопились, вторичный выход на испытания уже не удался. Несмотря на помощь мощного педокопа, мы в течение всей ночи так и не смогли пробиться за кромку льда, пришлось к рассвету возвращаться к стенке, чтобы не угодить под снаряды противника. Корабль остался зимовать...

А напряженная работа заводского коллектива к этому времени не только не приостановилась, но и наоборот — получила новый размах. Испытания головного БМО позволили уверенно приступить к подготовке их серийной постройки.

Сейчас, конечно, никого не удивишь поточной организацией производства. Однако то, что в блокированном городе, под непрерывными бомбежками и артобстрелом удалось наладить поточно-позиционную постройку цельносварных кораблей совершенно нового типа, можно с уверенностью назвать достижением. И, конечно, это никогда не было бы сделано, если бы не постоянная помощь обкома партии, командования Ленфронта и КБФ. Помню, что вопрос — как именно строить серийные БМО, решался на специальном заседании бюро райкома. Предложение завода об организации потока было поддержано. В дальнейшем коллективу была оказана и необходимая помощь, в частности — рабочей силой: в цеха пришли моряки. Позднее удалось наладить межзаводскую кооперацию; так, ижорцы стали поставлять боевую рубку. Невский завод — паровой котел отопления.

Несколько слов о том, как была организована серийная постройка БМО. Полностью оборудованный корабль был разделен на 49 строительных комплектов, а каждый из них — закреплен за определенным производственным участком, который доводил свой комплект до предельной готовности. Один специализированный участок делал, например, поперечные переборки, другой — фундаменты под двигатели, третий — стеллажи для глубинных бомб и т. п. Готовые комплекты и детали поступали на определенную сборочную позицию.

Корпус формировался всего из двух крупных блок-секций, собираемых в жестких постелях-кондукторах. Носовая блок-секция (до шп. 20 1/2, где начиналась бортовая броня) собиралась в положении, наиболее удобном для сварки обшивки,— килем вверх. Более тяжелую кормовую блок-секцию приходилось собирать в «прямом» положении, килем вниз, только потому, что раскантовать ее после сварки мы не смогли бы — не хватало грузоподъемности крана.

Собранный корпус со сваренным монтажным стыком передвигали вручную — на простейших тележках, сделанных на базе трамвайных скатов, на следующую строительную позицию. Последняя, третья позиция находилась уже на достроечной набережной. Погрузка механизмов и оборудования велась полностью собранными и испытанными комплектами — был использован принцип агрегатирования. Трубопроводы в тесном машинном отделении монтировались без подгонки по месту: все трубы-заготовки заранее подгонялись по натурному макету отсека со всем его оборудованием. Эти меры позволили значительно сократить затраты времени на монтаж.

Пройдя сдаточные испытания, готовый охотник, укомплектованный участвовавшим в его постройке личным составом, уходил от заводского пирса, нередко — прямо на боевое задание.

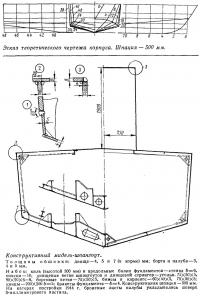

Основные тахтико-технические данные БМО

| Длина наибольшая, м | 24,75 |

| Длина между перпендикулярами, м | 24,0 |

| Ширина, м | 4,2 |

| Высота борта, м | 2,2 |

| Осадка, м | 1,6 |

| Водоизмещение, т | 60 |

| Мощность гл. двигателей, л. с. | 2X1200 |

| Скорость хода полная, уз | 23-25 |

| Скорость на режиме прослушивания, уз | 4—5 |

| Мореходность, баллы по шкале Бофорта | 10 |

| Экипаж, чел. | 26 |

Объединенные высокой патриотической цепью балтийские моряки и ленинградские рабочие делали все для Победы. Хочется назвать хотя бы некоторых запомнившихся мне производственников — непосредственных участников постройки БМО. Это В. В. Миповидов, Б. А. Синицкий, М. Е. Берлинский, Г. Ф. Лендер, К. А. Еремеев, С. И. Деле, А. Л. Кравец, Г. И. Мусорин, Н. А. Огоньков, М. Ф. Поташев, А. Ф. Максимов, И. И. Булычев, В. А. Крыжов, Н. А. Ильин. Инициативно обеспечивала нас броней и сталью Е. А. Седина.

Старшим строителем БМО был Е. П. Корсак. Назову также и конструкторов, решавших узловые задачи: Н. А. Котельникоаа, Д. И. Навроцкого, Л. Н. Фокину, Г. А. Фитенко, О. Н. Брынцеву, В. В. Степанова, Н. Н. Анучкина, П. В. Николаева, Н. Г. Эгге, И. А. Коровина, А. А. Кузьмина. Наше КБ возглавлял тогда В. М. Мудров. Во главе всех работ по созданию БМО стоял главный инженер завода Ю. Г. Деревянко. Директором предприятия в те годы был Н. Н. Калиновский, начальником производства — В. С. Баранов.

В 1943 г. я как представитель завода был командирован на наши БМО, сражавшиеся на Балтике. В течение трех месяцев мне довелось участвовать в ряде боевых походов, в том числе и на нашем головном охотнике, получившем бортовой номер 318 (впоследствии он геройски погиб со всем экипажем, которым командовал старший лейтенант Ф. И. Родионов).

По опыту боевого применения БМО в проект оперативно внесли некоторые изменения. В частности, были улучшены условия обитаемости — вместо тонкого слоя пробковой изоляции появилась зашивка деревом, стала более надежной конструкция броневой палубы, появилась возможность использования БМО а качестве минного заградителя.

Обобщая отзывы моряков-балтийцев, можно сказать, что оценка боевых качеств БМО была высокой.

Бывший юнга «БМО-509» (серийные охотники получали номера с 500) Лев Галле вспоминает: «Кончился бой. Осмотрели катер — в броне ни единой пробоины. Вот тебе и 12-миппиметровая! А там, где ее нет, все изрешечено пулями и осколками».

Еще не написана героическая история военных действий БМО, которые в победных боях прошли от стен Ленинграда до портов фашистской Германии. Сразу после подъема флага бронированные охотники уходили на боевое патрулирование, конвоировать наши надводные и подводные корабли, обеспечивать траление, высадку диверсионных групп и десантов. Совместно с другими силами флота они топили миноносцы, десантные суда и подводные лодки врага, сбивали его самолеты. Известен случай, когда один «БМО-505» (командир —старший лейтенант В. Д. Налетов) вступил а неравный бой с четырьмя десантно-артиллерийскими кораблями и четырьмя торпедными катерами противника и отогнал их от района высадки нашего десанта на о. Пийсари!

Бронированные охотники БМО (в литературе нередко их путают с морскими бронекатерами) принимали самое активное участие во всех десантных операциях, проведенных КБФ в 1944—1945 гг. В боях за Выборг участвовало 13 БМО, в Нарвской десантной операции — 8. Тогда на рассвете 14 февраля 1944 г., с трудом преодолев ледяные поля, катера с десантом вышли к берегу в районе деревни Мерекюпа и встретили сильнейшее противодействие противника. «БМО-505» под командованием старшего лейтенанта В. Б. Лозинского все-таки пробился сквозь огонь и первым высадил десантников. Маневрируя среди разрывов на отходе, он поддерживал принявшую бой морскую пехоту из всех стволов. Затем, сняв десантников с одного из поврежденных катеров, он стал во второй раз прорываться к берегу. К этому моменту остальные наши корабли уже отошли, весь огонь враг сосредоточил на одном «БМО-505». Был убит отважный командир. На его место стал комсомолец Кокин. Катер, получивший семнадцать прямых попаданий, смог выйти из зоны обстрела.

Тогда же попаданием тяжелого снаряда в корму заклинило рули на «БМО-509», неуправляемый катер стал отличной мишенью для береговых батарей. Старшина 1-й статьи А. Ярцев под градом осколков и пуль ползком добрался до румпельного отделения и вручную переставил рули в ДП — охотник стал управляться машинами...

Участвовали катера БМО и в нанесении одного из завершающих наступление советских войск ударов — в высадке 26 апреля 1945 г. десантов на косу Фрише-Нерунг, где отчаянно оборонялась отрезанная 35-тысячная группировка противника.

Информация об изображении

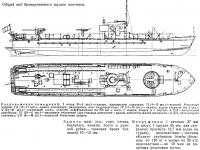

Модель БМО, экспонирующаяся в музее Ленинградского Адмиралтейского объединения

Боевые дела моряков, сражавшихся на БМО, ждут подробного освещения в печати. Известно, что в военных действиях принимало участие 49 кораблей этого типа. Более 80% их личного состава за боевые заслуги были награждены орденами и медалями.

Модель БМО, экспонирующаяся в музее Ленинградского Адмиралтейского объединения

Погибло в общей сложности десять БМО. Если учесть, что они всегда шли в первом эшелоне сил высадки и то, что значительная часть из этих БМО погибла на минах (так, подорвались во время боев за о. Тейкарсари «503» и «505»), эта цифра никоим образом не противоречит выводу о том, что бронированные охотники — «утюжки», как называли их моряки, были сделаны на совесть и имели высокую боевую живучесть.

К сожалению, документальные материалы по строительству БМО и даже сами проекты не сохранились. Удалось найти и восстановить кое-что из чертежей, нашлось пока лишь несколько фотографий.

Нам, ветеранам, в памяти которых живы большие дела советских людей, самоотверженно трудившихся во имя победы над врагом, надо сделать так, чтобы знала об этом наша замечательная молодежь. В этом главная задача ныне активно работающего у нас в Ленинграде Совета ветеранов БМО, который объединяет и тех, кто строил эти корабли, и тех, кто воевал на них. Так же, как это. было в тяжелые годы войны.