Часть I. К мысу Челюскина

Огромная льдина, вставшая на ребро под давлением немереных миллионов лошадиных сил океана, неотвратимо падала на мою хрупкую лодку. Кругом трещало, громыхало, ревело. Вот он — конец! Бежал, карабкался на движущиеся льдины, срывался — до тех пор, пока... не проснулся. На лбу — липкий пот. Разум уже включился в обычный дневной ритм, а кошмарное видение никак не покидает память.

Февраль 1989 г. До старта запланированного путешествия Хатанга — Диксон еще полтора года, а все чаще снятся льды, тревожные мысли о походе то и дело овладевают сознанием. Это нормально. Так было всегда, когда дорога предстояла и дальней, и трудной. Срабатывает инстинкт самосохранения, заставляющий "проигрывать" опасные варианты. заранее продумывать все до подробностей.

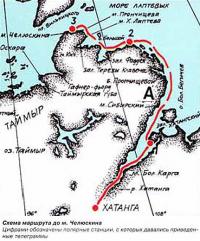

Итак, предстояло по доброй воле в одиночку обогнуть Таймыр на 4.3-метровой стеклопластиковой сугубо прогулочной весельной лодочке. Такого еще не было. Предполагаемый район плавания труднодоступен даже для самых мощных судов. "Там царство льдов и мрака, там находится вязкое студеное море, наполненное чудовищами. Там подстерегает человека раскрытая пасть бездны, куда вливаются моря, где возникают приливы и отливы". — Такие вот суеверия должны были побороть смельчаки, отправлявшиеся сюда, на север, сотни лет назад без всяких карт и приборов. Легенды перестали пугать, суеверия исчезли. карты — появились, но остались "ледяные поля, покрывающие воды необозримыми массами", остались "подстерегающие плавателя на тех студеных морях огромные опасности".

Далеко за Полярным кругом, на оледенелом краю великой сибирской земли лежит уникальный полуостров. Огромным выступом вдается Таймыр в неприветливый Ледовитый океан, поражает масштабами — почти 1000 км по долготе, свыше 500 — по широте. А чтобы обойти его и добраться до цели — придется преодолеть не меньше 2000 км. "Расстояния являются самой драматической стороной для человека в полярных районах". Сколько трагических событий связано со смыслом этой чеканной фразы. Рискуя жизнью, первопроходцы выходили в грозный океан, открывали новые земли, терпеливо строили свои поселения. Вероятно, где-то уже в начале XVIII века смельчаки сумели обогнуть Таймыр, — об этом свидетельствуют предметы старинного обихода, найденные на местах их стоянок.

Побывать в местах поистине великих географических открытий, заглянуть в их практически малознакомую историю, ощутить волнующую к ним сопричастность — разве это не интересно? Это с детства было моей мечтой.

Желание и исполнение! Как часто у современного человека для достижения задуманного не хватает ни воли, ни сил. А как их проверить? Я-то знаю, что главный секрет успеха — уверенность в себе. А чтобы такая уверенность появилась, необходима проверка своего физического состояния, готовности организма к экстремальным нагрузкам и погодным условиям. Медицинские осмотры, зарядка, бассейны и тренажеры — все это хорошо, но для серьезного дела этого мало. Решаю в качестве экзамена устроить поход в тайгу где-нибудь на краю страны. Выбор пал на самый северный район Хабаровского края — Аяно-Майский: снега здесь глубокие, морозы за 50°.

С московским инженером-строителем Вячеславом Лыковым, давним моим знакомым, мы за два "экзаменационных" месяца проложили по нехоженым местам лыжню длиной и 1500 км. Все снаряжение носили в рюкзаках. Ночевали в бязевой палатке Янковского, согреваясь печкой-экомомкой. А когда морозы ослабели до 30° ночевали на свежем воздухе — у нодьи (костра из уложенных одно на другое бревен). После успешного завершения такой контрольной экспедиции стало ясно — я готов к новой встрече с Ледовитым океаном.

Скоротечны были сборы в Хатанге — самом старинном из северных поселков Красноярского края. Сейчас это центр района с территорией. равной Норвегии. Меня здесь многие помнят по финишу плавания из Тикси в 1988 г. (см. "КиЯ'' №149-151). Здесь и ожидала меня "Пелла-фиорд". С ней все в порядке Проверяю по заранее подготовленным спискам снаряжение и запасы, гружу.

Отправляюсь один, без рации, без авиаподдержки — как в старину. Предстоит противостоять постоянным ветрам (хорошо, если хоть частично они будут попутными), холодам, частым осадкам (дождь, снег) и самое опасное — льдам всех возможных видов от 1 до 10 баллов.

За два года подготовки пришлось просеять опыт не только многолетних путешествий, но и таежных зимовок на промысле, так как в случае ледового плена или серьезных поломок выходить к людям пришлось бы по льдам и тундре. Учтено, кок мне кажется, любая мелочь, продуманы ситуации мыслимые и немыслимые. Делаю все, чтобы затея моя была далека от авантюры. О капитальности сборов говорит хотя бы такое сравнение в дневнике английского моряка Уильяма Эдварда Парри, отправившегося к Северному полюсу в 1827 г., записано: "Взял с собою припасов на 71 день, лодки, а также все другие необходимые вещи, общий вес которых составил 260 фунтов (118 кг) на человека". Мой продуктовый запас рассчитан на 90 дней, а вместе с "другими необходимыми вещами" весит много больше — 400 кг. Если учесть, что всегда со мною охотничье ружье (и не одна сотня патронов), то можно сказать, что голодная смерть не грозит даже при долгой зимовке в полярной мочи...

В путешествие отправляюсь один только потому, что в 4.3-метровую "Пеллу" никак нельзя взять все необходимое для двоих.

Цель я ставлю перед собой, прежде всего, чисто спортивную Согласитесь, это немало — проверить себя, свою способность преодолевать любые трудности и неожиданности, когда полагаться на помощь извне не приходится. А в том, что, мягко говоря, трудности будут, я не сомневался.

И вот кончились долгие два года. 20 июля при полном штиле, в теплую солнечную погоду я делаю первые гребки. Никогда еще не начинал путешествия в такую хорошую погоду! Вижу в этом благоприятное предзнаменование. На этот раз учтена ошибка экспедиции 1998 г., когда стартовать пришлось на месяц раньше оптимального срока, что и вылилось в многокилометровый волок по льду. Теперь все иначе. За день до отхода начальник Хатангской гидробазы Майдан Елимесович Бекжанов показал снимок со спутника — лед находился в 400 км от Хатанги, затем на несколько десятков километров была забита им узкая горловина залива, а за перемычкой на добрую сотню опять ожидала меня чистая вода.

Через двое суток уже похолодало (плюс 9°), задул северо-восточный ветер. Другими словами, благодать кончилась. Крутая встречная волна безжалостно молотит лодку. Укрыться негде. Отдыхаю на якорных стоянках. Все чаще "бурлачу" — тащу "Пеллу" по мелям береговых заливов, так как прямого хода на веслах нет, ветер слишком силен. Скорость получается более чем скромная, а я-то надеялся набрать километров до встречи со льдом, выиграть время, которое так дорого в этих широтах при очень коротких сроках навигации.

Подходит к концу первая неделя, а ничего не меняется. Неумолимо бежит время, отпущенное на дорогу. Больше всего беспокоит устойчивость ветра северных румбов: того и гляди пригонит лед к восточному берегу Таймыра.

Причаливаю к берегу в устье Блудной. Знаменательное место! Поднимаюсь на крутояр, иду к видному издалека красному конусообразному металлическому бую высотой метров пять. Читаю: "Памяти первых гидрографов — открывателей п-ва Таймыр: Харитона Лаптева, Семена Челюскина и 45 их товарищей, зимовавших в 1739-1742 гг. в 200 метрах к югу — поставлен этот знак Хатангской гидробазой". Это — единственный в стране памятник мореплавателям Великой Северной экспедиции. Спускаюсь к месту их стоянки, буйно поросшему высокой травой с голубыми цветами. От поставленных 250 лет назад срубов остались лишь нижние венцы. Отпилил на память кусочек дерева и изумился надо же, столько лет прошло, а оно еще прочно! Отчетливо видно место очага. Покопался, нашел кусочек рыхлой оленьей кости — будет память о людях, открывавших нам мир.

Наутро берег круто поворачивает на восток. До мыса Большая Карга, где река кончает свой бег и начинается Хатангский залив, совсем немного, уже видны контуры строений. Два года назад здесь, сколько помню, была база Арктического института. Сделаю-ка остановку, поговорю с людьми, узнаю прогнозы.

Дотягивать пришлось пешим ходом, ведя лодку за нос, — ветер просто рассвирепел! База оказалась брошенной. Там, где недавно жили люди, свалка. Вес разбито, разбросано, будто не ученый люд, а первобытное племя бежало от набега. Вот уж не приучены мы оставлять после себя порядок. Что это — бедственная черта национального характера? Замусорен наш дом, непригляден пустынный северный фасад государства.

Отдохнуть и приготовить еду лучше было бы в каком-либо строении — отогреюсь, спрячусь от ветра хотя бы на время. Приглянулся высоко стоящий на склоне расщелины дом: в нем сохранилось даже одно застекленное окно. Зато внутри — погром. Осталась чугунная печка, но почему-то нет трубы. Пришлось спускаться в лодку за своими трубами. но поскольку они оказались короткими, кончилось дело тем, что принес в избу и свои трубы, и свою походную печку-экономку. Итак, поставил печку на печку, затопил. Пока все нужное перенес, несколько раз спускался к лодке. За неделю так накачало, что казалось, будто земля под ногами ходит. Неприятное чувство.

Чтобы не оказаться на мели, якорь перебросил мористее. Надо было бы удлинить якорный "канат", а другим концом для страховки зацепиться за береговой плавник. Подумал об этом, но поленился. Подбросил в печку дров и стал ладить топчан у окна, чтобы удобнее было присматривать за лодкой. Этим мои меры безопасности и кончились.

Тем временем тепло разморило, задремал. Вижу сон: плывет лодка, играя на волнах, и смешную рожицу корчит. Проснулся мгновенно. Первым делом глянул в окно: и верно — нет лодки! С топчана как сдуло.

Странно: пока бежал вниз, к берегу, только и было мыслей, что вспоминал эпизод из жизни Нансена. После неудавшейся попытки достичь полюса они с Юхансеном возвращались к земле, связав два каяка. Плыли целый день. Поравнявшись с огромной торосистой льдиной, решили осмотреться, размять ноги. Пока поднимались на торос, ветер каяки оторвал, стало их уносить. Знаменитый норвежец бросился в ледяную воду и успел поймать лодки. Для меня потеря "корабля" смертью не грозила: 200 км до поселка по летней тундре я мог дойти и без пищи, но ведь путешествие мое на том бесславно закончилось бы...

Как на ходу все с себя сбросил, даже не помню. Не раздумывая, кинулся в воду. Бесконечными показались те сто — сто пятьдесят метров, которые нас разделяли. Доплыл. И только уже в лодке почувствовал страшный холод — вода в тот день имела 7°. Ну, как тут не скажешь — судьба! Отнеси лодку еще на несколько десятков метров дальше — могла наступить смерть от переохлаждения. Повезло, что вовремя проснулся, а ветер и отлив тянули лодку в разных направлениях. Переживаю случившееся в натопленной избушке под рюмку коньяка. В такой прекрасный день все началось, и так быстро из-за простой халатности могло кончиться...

Через сутки, наконец-то, дождался попутного ветра. Все дальше удаляюсь от берега в залив, стараюсь быть в центре потока. Если бы несколько дней ветер подсобил, сумел бы я наверстать потерянное время!

Три часа безмятежно гребу, подгоняемый волной, ветром и отливным течением, испытывая великолепное чувство мышечной радости. Скорость — можно мировые рекорды ставить! Меж тем губастый набирает силу. Пришло время и за волной присматривать. Дальше — больше! Наваливается на корму с такой силой, что пенный гребень летит уже через тент до гребной банки. Приходится управлять лодкой, смотреть за волной и отливать воду. Особенно заливает, когда иду через мели. Убрать бы надо было все в целлофановые мешки, но поленился — никак такого не ожидал. Результат: все намокло, не осталось даже смены сухого белья. Надо бы срочно идти на берег сушиться, но до него уже с десяток километров. Однако другого выхода нет.

При таком ветре пройти через прибойную полосу на "Пелле" будет непросто. Толкают в корму силы природы изрядно, несется лодка на берег со скоростью волны. Рев стоит кругом невообразимый. В решающий миг каким-то чудом удержал "Пеллу" от опрокидывания; встань она боком к волне хоть на секунду — все было бы кончено. Полузалитая "Пелла" зачертила днищем по песку, а я на ходу выскочил, чтобы спешно убрать ее из полосы прибоя, пока не разбило волнами. Началась мучительная процедура выталкивания потяжелевшей лодки на берег вагой. Как не хватает лебедки! Зато согрелся дальше некуда.

Полчаса, час, два — не могу добыть огонь. Все отсырело, даже береста. Неокрепшее пламя тут же гасит ветер. Весь промокший, замерзаю все при тех же 7° тепла. Чтобы согреться, то и дело бегаю к лодке, снова выталкиваю ее подальше от воды — скоро должен начаться прилив. Пришлось поставить защищающую костер от ветра стенку из плавника и полиэтиленовой пленки, лишь тогда огонь стал медленно разгораться.

Состояние, близкое к отчаянию. Пошли вторые сутки, как глаз не сомкнул. Назойливая мысль — отказаться от путешествия. Обстановка явно неблагоприятная. При таких темпах скоро могут застать морозы. Но будет ли у меня когда-нибудь возможность второй попытки? "Тебе уже за пятьдесят, — рассуждаю сам с собой. — Наверное, сказывается возраст? Нет, сегодняшний шанс может быть последним. Да и где гарантия, что в следующую навигацию погода будет лучше? Биться буду до конца".

К 7 утра сжег развешенный на веслах для просушки спальный мешок. Пока ходил за плавником, он загорелся. Стал отрывать тлеющий край — обжег правую ладонь, тут же вскочил водяной волдырь. Хорошо, что сбоку, грести не очень помешает. Вот напасть...

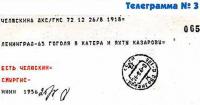

Проходит еще несколько дней. Ветер встречный, волна. С мыса Косистый удалось дать телеграмму.

5 августа. Воскресенье Вторые сутки в разрывах тумана становится виден остров Большой Бегичев. Назван он по имени человека-легенды, русского землепроходца Никифора Бегичева или Улахана (большого) Анцифора, как называли его местные жители. Немало значительных событий связано с этим неустрашимым скромным человеком. Он открывал в Хатангском заливе острова, активно участвовал во многих арктических экспедициях, не раз спасал их, самоотверженно искал (и находил) трагически погибших полярных исследователей. И сам похоронен в таймырской земле.

Дождь, туман, резкое понижение температуры воздуха — признаки близости льда. Две первые льдинки на отмелях я уже видел. Несколько часов иду компасным курсом, благо вовремя успел запеленговать берег. Встречное течение усиливается. Приближаюсь к мысу Сибирский — выходу из пролива Северный в море Лаптевых.

— В проливе на веслах не выгрести, — так комментировал эту часть моего маршрута хатангский "морской корпус". Вот теперь проверяю — так это или не так. Скребусь у самого берега, отвоевывая сантиметры, понемногу огибаю высокий галечный мыс.

Похоже, что я окончательно оторвался от реки Хатанга и, благополучно миновав мыс Сибирский, попал в лапы сурового Мирового океана. На многие мили и к северу, и к востоку ни клочка земли нет. А та, что на западе, в нескольких десятках метров, принять землянина не хочет — прибой расшибет о скалы. Отдыхать приходится, болтаясь ка якоре.

Туман чуть поднялся, самое время осмотреться. Не больше чем в 10 км на востоке обозначилась белая линия льда с характерной серой пеленой тумана над нею. Вот откуда доносится непрерывный гул — шум движущихся масс льда...

В 3 утра просыпаюсь, выбираю якорь. Впрочем, летнее утро в Арктике — понятие растяжимое, дело персонального выбора, ибо четкого разграничения дня и ночи не существует. Видимость очень плохая, ветер штормовой силы с берега. Через пять часов хода вынужден укрываться от него за мысом — у подмытого ледника южной оконечности бухты Татьяны Прончищевой (на карте еще не исправлена ошибка, написано Марии Прончищевой). В 1736 г. дубель-шлюпка "Якуцк" под командованием уже тяжело больного лейтенанта В. Прончищева шла на север вдоль этого берега. Штурман Семен Челюскин пеленговал мысы, горы, бухты. Можно только представить, как безучастно блуждал по чужим берегам взор жены командора Татьяны, тревожившейся за мужа. Вряд ли приходила ей в голову мысль, что два столетия спустя одна из этих пустынных бухт будет названа ее именем — в честь первой в России женщины-полярницы.

Размышляю. Пересекать пространство в 10 км во время отлива — наверняка быть унесенным в море ветром и водой. Надо дождаться середины прилива, его сила будет сдерживать вынос лодки ветром. Плыть придется, ориентируясь по компасу, так как берегов впереди не видно. Не промахнуться бы! Принимаю, говоря выспренно, полную штормовую готовность и решительно отрываюсь от берега, который мгновенно исчезает в тумане.

Через час прямо по носу едва очерчивается темная линия, уходящая в глубь бухты. Прилив, однако, оказывается сильнее ветра, меня начинает нести на юг. По курсу — коса. На ее острие просматриваются бугры. Чем ближе, тем отчетливее виден их бурый цвет Сомнений нет — лежбище моржей. Вот черт, несет прямо на них! Пытаюсь выгрести на течение, борюсь из последних сил. Сумею выгрести, зацеплюсь за берег выше лежки, — будет прекрасная возможность двигаться дальше: возвышенный берег прикроет меня от ветра на целых 100 км! В противном случае придется 6 часов дожидаться отлива и тогда уже, в удалении от берега, обходить лежку. Боюсь, что под берегом моржи меня не пропустят — это, пожалуй, ясно. История зверобойного промысла знает немало случаев нападения моржей на катера.

Сил не хватает. "Пеллу" неумолимо несет прямо на пенистый бурун. Течение за косой подняло на мели такую крутую и шуструю волну, что двигаться бортом к ней опасно. Правлю на самый конец косы. Там тоже территория занята моржами: одиночки принимают ванны. Бог с ними, не уноситься же из-за них в глубину бухты!

Стоило, однако, поравняться с двумя ближайшими моржами, как они решительно развернулись и ринулись на меня. Но что это — приблизились на метр и замерли. Точно так же, как собаки бросаются на прохожего: не испугался человек — в недоумении отступают. Дую своим курсом. К двум отступившим присоединился третий. Началась новая атака. Приближаются, трубя и фыркая. Глаза налиты кровью. Три пары желтых клыков (явно зубные щетки не знакомы!) совсем рядом. Страшно, но курс не меняю.

Да и куда менять? Волна, что слив на хорошем пороге крупной реки. Только опаснее — хаотичная, летящая со всех сторон. Бежать с нее надо. Гребу снова на моржей, вот уж точно — из двух бед одной не миновать!

Моржи развернулись, приготовились к отражению атаки. Таких, с пеной у пасти, я еще но видел, похожи на рассвирепевших псов! Пришлось опять немного отвернуть в сторону — прямо в водоворот. Представьте себе речной, но в океанских масштабах. Такого за два десятка лет не бывало! С сознанием полной безысходности, изо всех сил наваливаюсь на весла. Как поведет себя лодка? Не затянет ли ее пучина в этом водовороте? В какой-то миг она клюнула носом вниз — в центр воронки, дернулась, развернулась градусов на 120, но... выровнялась и выскользнула из гиблого места. Пронесло...

За косой не причалишь: стоит трубный рев, весь берег оккупирован шевелящимися жирными глыбами. Туш больше сотни — самая крупная из встречавшихся мне лежек.

Пора, пора отдохнуть. Бросил якорь на глубине метров 30. стал наблюдать за моржами. Барахтаются у берега. Одни на мелководье ложатся на спину и дрыгают ластами, другие всякие кульбиты выделывают. Очень забавно чешутся эти огромные увальни. Могут почесать ластами за ухом, бок, брюхо, совсем как собака лапами. Жаль, дымка не дает поснимать.

До отлива два часа — решаю послать.

Пробуждаюсь от резкого удара в днище. Прямо под ухом — звериный рев. Вскакиваю так, что крайнюю дугу с тентом выношу на плечах. Лодка моя подскакивает среди ныряющих "пловцов". Выдергиваю якорь, хватаюсь за весла. Путь один — срочно выходить из бухты. Прилив еще не ослаб, еле выгребаю против его натиска, то прижимаюсь к берегу, то бегу от него, когда атакуют моржи. А они с удивительной последовательностью и очень организованно сразу же переходят в атаку, как только "Пелла" оказывается рядом.

Взмыленный, едва сумел обойти лежку и приблизиться к берегу, уйдя с течения. Откуда силы взялись! Вот уж точно — у страха глаза велики. Только теперь окончательно прихожу в себя, анализирую происшедшее. Пока я спал, якорь, видимо, не выдержал натиска ветра и прилива, пополз. Меня вынесло на глубину залива за косой, а потом лодку подхватило встречное течение и понесло на быстрину...

В 10 км к северу от входа в бухту Прончищевой прохожу район гибели "Якуцка" в 1740 г. "Льды помяли дубель-шлюпку, и учинилась великая течь. Того ради поставили три помпы, стали выливать, токмо воды не убывало". Это произошло, по счастью, близко к кромке припая, тянувшегося на много миль. По нему потерпевшие крушение целые сутки шли к берегу, буксируя несколько саней со спасенным продовольствием, а "Якуцк" затонул.

13 августа. Пробив на отмели мощный водяной вал, вышел на высокую раскатистую волну. Берег в нескольких километрах, то он виден то его нет. Темная туча заслоняет весь северный горизонт, погода портится. Отмель все больше отдаляется от берега, и куда она меня приведет — одному богу известно. Еще час гребу без всякой видимости, стараюсь обойти эту отмель, ориентируясь только по шуму разрушающихся на ней волн. Понемногу прихожу к выводу, что при все усиливающемся встречном ветре отрываться от суши вряд ли разумно. Надо, пожалуй, пробиваться обратно на отмель.

На этот раз использовал уже накопленный опыт — проскочил на гребнях, сидя от волны до волны на песке. Так приемов за двадцать волны и перенесли "Пеллу" на глубокое место, выходить и тащить лодку не пришлось.

К берегу приблизился вовремя — дождь, ветер свежеет накат такой, что высаживаться опасно. Без крайней нужды рисковать не стоит. Бросил якорь. Если не будет держать, тогда уж дело другое, рискну! Семь часов дежурю, прыгая, как мячик, на крутой волне, время от времени отливаю воду. Словом, 13-е число, да еще понедельник — день тяжелый.

Совершенно неожиданно все стихло — полный штиль и никаких звуков, будто вы ступили в какой-то иной мир. плотно закрыв за собой звуконепроницаемую дверь. Выглянуло солнце. Надолго ли этот дар?

Ненадолго вода еще не успела успокоиться, как ветер — естественно, встречный — загулял снова, быстро набирая силу. До полуночи погода ухитрилась так полярно измениться еще несколько раз. Температура воздуха понизилась до нуля, повалил снег. Появились отдельные льдины. Вот чертово место. А может быть, злосчастное число?

Назавтра на заваленной снегом лодке добрался до труднодоступной полярной станции Остров Андрея.

Думал сделать здесь остановку на 3-4 часа — дать телеграммы, заправить газовый баллон, утяжелить якорь, а простоял втрое дольше: очень уж хозяева были гостеприимны. После бани почаевничали, и в ожидании свежего хлеба я лег отдохнуть.

Разбудил Валерий — механик, он же повар. И разбудил вовремя. Стена льда надвигается на берег, все бело. Если сейчас не успею проскочить, закроет лед мне ход километров на 30. Дно пологое, надвинется так, что не оставит ни малейшей надежды. Хорошо, если не будет торошения, тогда можно хотя бы по льду тащиться...

Нечего гадать. Убегаю с полярки, ведя "Пеллу" на проводке, задыхаясь и обливаясь потом.

Успел, опасность пленения миновала. Однако безмятежное плавание продолжалось недолго: у мыса Крестового от самого берега горизонт был закрыт льдом. Правда, к большой моей радости, ледовое поле это оказалось в разводьях. Так, маневрируя, проходя сквозь лабиринт плавающих льдин разного калибра, удалось выплыть на чистую воду.

Вечерело, природа затихала. На севере в тучах солнце опускалось к горизонту, редкие проблески его лучей отражались в глянце воды. Интересен в этом студеном море ее цвет, рядом с лодкой она зеленая, поодаль смотрится свинцовой, потом голубой, как в южных морях. Меняется освещенность — меняется и цвет воды.

Наступили редкие минуты полного покоя. Удивительно, тишина бывает такой же выразительной, как и звук.

В метре над головой пролетела... розовая чайка. Не может быть! Фритьоф Нансен мечтал увидеть эту загадочную птицу планеты. И ему посчастливилось: однажды он даже держал ее в руках. Раньше ученые встречали ее как случайного залетного гостя лишь на Северной Земле. До недавнего времени родиной розовой чайки считался небольшой район якутской тундры, но в 1973 г. впервые были обнаружены ее гнездовья и на востоке Таймыра. Птица поднялась и повторила маневр трижды, чтобы я отогнал прочь сомнения.

Уже четвертые сутки лавирую среди льдов залива Фаддея. Холод, сильный ветер, туман, затяжной снег. Днем температура не поднимается выше 1°. Опасаясь сжатия льдов, ночью вытаскиваю лодку на матерую льдину.

Вечером 18 августа выбрался на чистую воду, но произошло это в южной части залива. Вот тебе и пересек в самой узости! Придется выгребать лишних 100 км...

От холода не спасает ворох надетой одежды, все пропиталось сыростью. Есть, правда, еще комплект из верблюжьей шерсти толстой рунной вязки, но это — "энзе", а впереди морозы. Обязательно надо запускать пенку, но на этот раз оторвался я от берега, торопясь, без запаса дров. Устраиваю гнездо из вещей и. свернувшись в середине калачиком, дремлю — в ближайшие часы ждать затишья нечего.

За ночь мрачный, серый цвет тундры скрылся под белым снежным покрывалом, прямо-таки праздничная скатерть. Что ж, надо накрывать стол: ведь начался мой 52-й день рождения! Буду считать, что природа сделала подарок, все могло быть значительно хуже. Помню, в этот день в 1978 г. при выходе в Карское море довелось мне штормовать в Гыданском заливе, выгребая на волку, не видя берега. Молил о спасении, давал обет: если выживу — судьбу больше не искушать. Прошло 12 лет — искушаю, Непогодой природа напоминает о невыполненном обещании — милостиво напоминает.

Пишу эти строки, а с моря несется грохот очередного девятого вала, разбивающегося о мель. За бортом неспокойно булькает вода, завывает ветер Берег в ста метрах, но к нему не подойдешь разобьет о камни. Конечно, в критической ситуации рискнуть было бы можно. Это дало бы шанс, может быть, с потерей лодки и части снаряжения, но остаться живым и идти пешком на мыс Челюскина.

А пока отгоняю мрачные мысли, начинаю готовить праздничный завтрак. Праздничный вдвойне, ибо именно 19 августа далекого 1878 г. шведская полярная экспедиция Норденшельда достигла той самой точки, до которой я считаю сейчас километры. Нордоншельд с гордостью писал об этом: "Мы достигли великой цели, к которой стремились в продолжение столетий. Впервые судно стоит на якоре у самой северной оконечности Старого света. Неудивительно, что мы приветствовали это событие украшением судов флагами и пушечной пальбой".

У меня до пушечного салюта дело не дошло. Налип рюмку из заветной бутылки и сказал сам себе: "Будь здоров! Пусть достигнешь ты цели, пусть здравствуют твои близкие, пусть не будет у тебя врагов". Закончил нехитрую трапезу чашкой крепкого кофе с коньяком. Мир стал веселее.

Меж тем кухня погоды работает без перерыва на обед. Ветер усиливается. Совсем ошалел. Пресной воды осталось 1.5 л. Сутки продержусь, а там надо будет или искать возможность высаживаться или подходить к снежному обвалу — он тут белеет за мысом.

А пока — стою ка якоре, использую время для отдыха, лежу под тентом. Как-то инстинктивно отмечаю, что лодка стала прыгать меньше, шум прибоя, кажется, стал тише. Ну, думаю, погода улучшается. Согрею чай и буду выходить. Кипятку вот-вот пора было закипеть, как сразу по обоим бортам раздался характерный ползучий шорох. Я слишком хорошо знал, что такой шорох может быть только от идущего вдоль борта мелкого льда. Слишком хорошо, чтобы медлить! Выскакивая из-под тента, ошпарил ногу, разлив кипяток. Через мгновенье сидел на носу и лихорадочно выбирал якорный трос. Мысли только о якоре, успею ли его вызволить, успею ли уйти от ледового плена? Два-три первых десятка метров троса уже под шугой. Хорошо, что лед мелкий, битый. Наезжая, лодка раздвигает его. Трос режет руки — тяну, что ость мочи...

За шугой двигаются льдины покрупнее, за ними — матерые, а дальше — надвигается стена, Точно, как в старину выходили на кулачные бои: задирают мальцы, за ними подходят подростки, парни повзрослее, а там уже и мужики вступают в бой. Борьба за якорь продолжалась минут двадцать, а сколько невеселых мыслей успело проскочить в голове! Остаться без якоря при такой погоде и негостеприимных берегах — смерти подобно, крах путешествию во всяком случае.

Под конец этих праздничных суток судьба сделала-таки приятный подарок: якорь был вынут и оказался в штатном гнезде. Расталкивая льдины веслом, я успел вывести "Пеллу" за край надвигающегося ледового поля, клином расширяющегося на восток. Удастся ли теперь выбраться из залива Фаддея? Чертов снег, видимость отвратительная. Дергаться, судя по всему, бесполезно. Сильный ветер сейчас дует с берега, а лед движется в обратном направлении. Несколько суток дул в океане ветер с северо-востока, разогнал большие морские поля. Таким огромным массам льда, приведенным в движение, нипочем приливы, отливы, течения, изменения ветра. Нужно время, и немало времени, чтобы остановить их.

Расстроился сильно. Может быть, хватит сюрпризов? Задраился капитально, приготовился к длительному бездействию. Чего только в такие минуты не придумаешь! Решил выглянуть в последний раз, чтобы душа была спокойной. Выглянул — и не поверил глазам. Самая огромная льдина, наглухо запиравшая меня, почему-то развернулась, оставив проход к чистой воде — узкий, ненамного шире корпуса лодки, но самый настоящий проход. Проскочу! Некогда настраивать ходовую часть — снимать дуги, тент, ставить слайд. Выхватил весло, работаю им, как шестом. Успел...

Однако вскоре снова был зажат льдами. Промок насквозь. Прорезиненный костюм охотника совершенно не спасает в такую погоду, когда не прекращается чередование снега и дождя впредь нужно будет надевать еще и целлофановый мешок.

К 17 часам в середине бухты. Зимовочная выбрался из пляшущего льда. На крутом берегу вижу антенны и постройки. Знаю, что стоит где-то здесь воинская часть. Заходить некогда, надо использовать каждый метр чистой воды. А полоска воды между отвесными скалами и льдом быстро сужается. Осторожно продвигаюсь вперед, стараясь при этом еще и оставлять возможность отступления — возвращения к более разреженным полям. Зажмет здесь — раздавит без единого шанса на спасение. Обогнул мысок, еще один, третий... и последний. За ним уткнулся в сомкнувшийся с берегом вздыбленный лед. Да не какой-то, а матерый. Толщина отдельных торчащих льдин больше двух метров. Поднялся с сиденья, постоял, посмотрел вперед да по-быстрому и повернул назад.

Тоска дремучая заползла в душу: когда-то удастся выскочить. Обидно — до Челюскина всего ничего. Неужели здесь и конец путешествию?

В плавании 1739 г. Харитону Лаптеву удалось провести "Якуцк" только до этого места — до мыса Фаддея. Несколько дней ожидали они улучшения ледовой обстановки, но лед только прочнее и прочнее блокировал побережье. На берег съехала партия матросов, руководимая Челюскиным. "На сом мысу сделали от нас маяк из камня плитного вышиною в полторы сажени", — записал в судовом журнале Лаптев. Этот маяк хотя и в разрушенном виде, но сохранился до наших дней.

Не припомню путешествия, которое было бы так насыщено резкой сменой обстоятельств, заставлявших то радоваться, то огорчаться. "Путешествие на нервах" — так назову его потом, вспоминая, для себя. Только к концу следующих суток удалось обогнуть мыс Фаддея. Однако снова радость свободного движения оказалась недолгой. Все чаще приходилось вставать, высматривать проходы. А скоро пришло время выбирать льдину покрепче да вытаскивать на нее лодку — началось сжатие и неизбежное торошение. Льдины, что помельче, стали угрожающе наползать на мою спасительницу. Так что и от края пришлось отодвигаться.

Оцениваю обстановку. Кругом, на всю видимость, лед. Нахожусь в восточной части залива Торезы Клавонес. На правом траверзе едва виден о-в Большой. По ломаному льду лодку не потащишь. Остается — плыть по-папанински, на льдине. Неизвестно только, куда попадешь, куда вытащит ледовый дрейф. К земле — хорошо. А если нет — хуже придется ждать устойчивых морозов, спайки льдин и выходить пешим ходом. Продуктов без подпитки хватит на два месяца, газа — почти на месяц. Уток не видно, зато много морского зайца, мясо будет, на жиру можно топить печку, вода — не проблема, благо кругом лед.

Терпение — основная заповедь полярника. Ничего более утешительного в создавшейся обстановке в голову не приходит. Разворачиваю лодку кормой на ветер, капитально задраиваюсь, рацион питания ограничиваю до минимума. Приготовился к длительной осаде.

За сутки мою льдину притащило к о-ву Большой. Хорошая скорость! Когда через несколько часов снова выглянул — меня несло уже на запад к островам Вилькицкого. И это неплохо. Главное — опасность выноса в океан пока не грозит.

Очень быстро исчезла видимость. Над льдом неслись потоки непонятной сырости вперемежку со снежными кристаллами. Подо мной по-странному грохотало, свистело и трещало. В хаосе звуков отчетливо слышался то человеческий голос, то крик птицы, то скрип дверей. Временами возникал какой-то совершенно неестественный непонятный звук. Наверное, так кричит бес. Надо льдом и подо льдом явно орудовали темные силы...

Шли вторые сутки дрейфа, а не было и намека на возможность побега со льдины. Зато возвратилось спокойствие, появился сильный союзник — вера в победу. Судьба всегда благоволила ко мне — иначе вряд ли можно объяснить обстоятельства, не раз спасавшие от неминуемой гибели. И на сей раз фортуна понемногу оборачивалась ко мне лицом. Не сразу, конечно. После полудня появилось первое разводье. Стащил лодку вниз, пытался пробиваться. Ничего не вышло. Начался прилив, лед стало сжимать, снова пришлось вытаскивать лодку.

Туман приподняло. В 2-3 км на западе стали видны острова. Около них явно просматривается вода. Значит, вынесло меня к о-вам Вилькицкого, самый близкий ко мне — Средний. Теперь надо не прозевать отлив, когда лед наверняка растянется.

Так оно и есть. Вперед! В двух спайках прорубил каналы, через две — лодку перетащил и оказался на чистой воде.

Главное сейчас — не спешить, выбрать правильный путь. Необходимо осмотреть море с высоты. Заплываю за крутояр северной оконечности о-ва Средний иду на его вершину — к топографическому знаку. Высоко пришлось подниматься, зато обзор прекрасный. По курсу плавающий лед. Носит его туда-сюда течениями, продвигаться придется рывками и только в отливы. Перевалить бы за мыс Харитона Лаптева, там обязательно должен быть проход: ведь почти сутки дует юго-восточный ветер.

Так и есть, лед отжало. Какое-то время гребу спокойно. Но что это? С правого борта море дышит: ух-хх, ух-хх... Словно чудище какое из могучих легких выпускает воздух. Там, где звук, даже бурун по воде бежит. Мелей здесь нет, глубина 27-30 м. Меж тем барашки движутся к лодке, дыхание слышится отчетливее. Над водой показалась продолговатая, слегка горбатая спина беловатого цвета. Вторая, третья... Каждая такая горбина длиной с мою лодку. Пока но разобрался, в чем дело, самому не очень-то мерно дышалось, сердце "бежало" чуть быстрее. Ко мне приближалось стадо белух.

Через три часа стал обгонять отдельные льдины, потом пошли целые скопления, затем пришлось уже лавировать в разводьях. И, наконец, даже пятиться назад — спасаться, чтобы не быть снова зажатым. Лед двигался против ветра — гнало его приливное течение. Совершенно ясно: дорога вперед возможна только в отлив. Отступаю галсами, надо тянуть до него время, оставаясь на воде. Прибрежная зона забита льдом. Спать не придется еще как минимум, 12 часов, при смыкании льдов лодку может раздавить.

Уже хорошо виден маяк на мысу Прончищева. "Угомонись, успокойся", — говорю сам себе вслух. А волноваться было от чего. Всего в 60 км главная цель — мыс Челюскина.

25 августа. Невдалеке пролетает вертолет. Дал две зеленые ракеты — реакции никакой. Не может быть, чтобы пилот не заметил! Минут через 30 возвращается, снижается. Салютую веслом, жестами показываю — все нормально! Он все ниже. Это уже нехорошо. Мой непристегнутый тент срывает ветром от его могучих винтов. Машина зависла, пилот, жестикулируя, что-то кричит. Показываю, давай улетай!

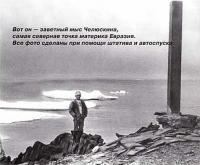

И вот нос "Пеллы" ткнулся в галечный берег. Под ногами — тундра. Она уже не расцвечена цветочной мозаикой, как на 73-75° северной широты. Преобладает серый тон, никаких цветов не видно, грибы очень мелкие. Зато камня сколько угодно — серый плиточный сланец! Забрался на маяк, смотрю туда, куда полетел вертолет. Оказывается он помогает двум ледоколам проводить караван по покрытому белой скатертью морю. Суда видны даже без бинокля.

Меня картина не очень-то радует: если на трассе ледоколы, значит, впереди лед. Стоит ветру измениться — он сомкнется с берегом. Не теряя времени, ухожу в море, протискиваюсь за мыс между многолетними плавающими льдами. И вижу, что к Челюскину тянется чистая, без единой льдинки, дорога. Выступивший в море мыс. как хороший щит, прикрывал ее от натиска...

Остров Фрам, остров Локвуд, бухта Мод, мыс Папанина — всего 30 км пути, но как много знакомых имен, как много говорят они о драматической истории освоения Севера. Вечная память о ней, о ее героях — в географических названиях. И, наконец, мыс Щербина. Отчетливо видны уже антенны и строения, вытянувшиеся линией на низменном берегу.

Усилившийся шквалистый ветер с ливневым снегом заставляет идти в укрытие под отвесную скалу.

2 часа ночи 26 августа. Якорь опустился на ледяное ложе, глубина 5 м. Натянул тент, затопил печь. Часы уже не играют никакой роли, да и какая розница, где ночевать? Перед самой поляркой или здесь. Не будешь хе ночью людей беспокоить, да и неизвестно — найдется ли там укрытие для лодки? Лучше здесь отдохнуть высушить одежду.

Представляю себе, как почти сто лет назад, рано утром 10 сентября 1893 г. Нансен собрал всех в кают-компании за празднично сервированным столом: "За ваше здоровье, ребята! Поздравляю с Челюскиным!" Они были первыми после Норденшельда, и это тоже был выдающийся успех!

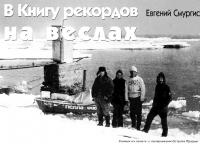

А теперь у этого ничем не приметного, но до сих пор заветного для северных мореплавателей мыса стоит крошечная ярко-голубая лодка. На носу ее вымпел журнала "Вокруг света".

Без помощи ветра и механического двигателя, используя лишь весла, человек достиг самой северной в мире континентальной точки.

Часть II. Курс на Диксон

Приятный визит к полярникам и пограничникам неожиданно оказался очень коротким — пришлось буквально бежать с полярки под выстрелы прощального салюта из ракетниц. Ветер, как обычно — некстати, изменил направление, и у берега появились первые льдины: промедление грозило безвременным ледовым пленом. Скорее, скорее на юг! Главное — опуститься к мысу Кит, выйти из пролива Вилькицкого. За ним ледовая обстановка должна быть попроще. Может, все-таки доберусь до Диксона?

Сразу за кварцевой глыбой, украшающей самую северную точку таймырской земли, в нос лодки ударяет сильное течение. Какое оно? Постоянное или приливно-отливное? Борьба со стихией, преодоление сил природы в любом путешествии неизбежны. Это понятно. Но почему сотни тысяч путешественников и даже членов различных снаряженных государством экспедиций должны рисковать жизнью, преодолевая глупость людей, запрещающих даже в сложных условиях пользоваться нужными картами? Будь у меня засекреченные карты ветров и течений — не пришлось бы путешествовать вслепую, многих неприятностей удалось бы избежать. Однако Севморпуть — стратегическая магистраль, к тому же — погранзона и т.п. Одним словом — кругом гос-тайны на уровне прошлого столетия!

Торосистые нагромождения льда у береговой черты исключают возможность идти под прикрытием береговых изгибов. Двигаюсь вперед очень медленно, лавируя в ледяном хаосе. Думки нерадостные. Если противное течение постоянно, долго же мне придется выбираться из этого пролива! За двое прошедших суток ледоколы "Арктика" и "Таймыр" сделали по два челночных рейса на проводке. Значит, ведут суда немного дальше мыса Прончищева и сразу возвращаются — основная работа для них где-то в западном секторе Арктики, т.е. впереди. Вывод не очень-то приятный.

2 часа 28 августа. Воздух 0°. По правому борту проходит ледокол "Арктика". Впечатляет картина! Салютую ракетами. Похоже, великан даже остановился. Велик соблазн нанести визит, сделать памятную отметку: встреча атомного ледокола, занятого рабочей проводкой судов через льды, с гребной лодкой. Символично. Все может человек — построить могучее судно, сокрушающее любые льды, достигающее напролом Северного полюса, и тут же, в этих беспощадных льдах, оказаться на маленькой прогулочной лодке.

Кажущаяся в ночных сумерках остановка "Арктики" была обманом зрения: судно делало маневр.

Прохожу красивый залив, за ним вырастает сказочная гора, побеленная свежим вчерашним снегом. Крепкий встречный ветер заставляет подумать об отдыхе. Захожу за огромную стамуху (ледяное торосистое образование, сидящее на мели), бросаю якорь, ставлю печь. Пора разгружать свой дровяной склад: запас больше не нужен — плавника на берегах с каждым днем все больше. И лодку облегчу, а то стала прямо-таки свинцовой.

30 августа. Мороз 1° с северо-восточным умеренным ветром. Прибрежная зона почти вся забита льдом разного калибра. Надо, надо от него отрываться. Ветер помогает грести, ход хороший.

Впереди на низменной косе, рядом с маяком, очертились какие-то постройки. Наверное, база геологов, о которой говорил начальник заставы. Восемь вагончиков, один — с антеннами — ярко-красный. Две передвижные буровые, видны бульдозер, вездеход. К берегу не подойдешь, да и не к чему. Люди уже спят, зачем беспокоить? Когда прошел от базы с полкилометра, у геологов зажглись огни. Интересно, что они подумали? Некто на веслах в непогоду, во льдах, удаляется от жилья в сумеречное неспокойное море на лодке... Отозвался ракетой, налег на весла.

По курсу в море — гул. Прислушиваюсь. Так гудят только большие поля движущегося льда. Ясно, почему здесь работают ледоколы! Через некоторое время отчетливо слышится шум вертолета.

Больших полей плавающего льда становится больше, все бухты забиты ими. Чтобы не попасть в западню, обхожу заторы мористее. Из пролива вышел в Карское море, но льда меньше не стало. Зато лодка пошла легко, будто морское чудовище, придерживавшее ее за транец, отцепилось. А чудищем этим было встречное течение в проливе.

В 3.00 захожу в малюсенькую бухту, надежно защищенную от ветра, — прекрасное место для отстоя. Бросаю якорь по соседству с огромными, сидящими на мели льдинами. Здесь их последнее пристанище. Если до морозов приливы и отливы их не разрушат, значит, обретут они вторую жизнь, народившись снова, наберут былую мощь и грозность. Опять рядышком снуют "дружочки" — величиной с воробья кулички. Что они там на воде клюют — не пойму. Когда спят? Лишь час-другой за сутки их не видно. Подремлю часика два до рассвета, дольше нельзя — грех упускать попутный ветер.

Очнувшись, взбодрился чашечкой кофе, огляделся. Глазам не верю — в 500 метрах от меня вагончики, бульдозер, вездеход. Мигом стало жарко. Неужели меня унесло обратно? Да нет, прочно стою на месте.

Не сообразил спросонья, что в этом поселке отсутствуют буровые вышки. Значит, это — следующая стоянка геологов? Пожалуй... Тут уж сам бог велел подойти.

Подошел. Стоянка брошена, оставленная техника разбита, кругом мусор, железо, бочки. Домики вроде целы. Возможно, люди рассчитывают здесь еще появиться? Горько смотреть на замусоренную тундру, брошенное добро. Вот они — потерянные в масштабах страны миллиарды.

Ветер северный — северо-западный, 3-5 баллов. Такой для меня — в самый раз. За сутки можно будет пересечь 100-километровый залив Толля. Заложил компасный курс на ограничивающий его мыс Оскара.

Время от времени догоняют меня низкие тучки, угощают порциями сухой снежной крупы. Море окружает темным кругом, лишь белые пятна одиноких льдин скрашивают однообразие пейзажа.

По корме появилась белая точка, так издали могут видеться отдельные высокие нагромождения льда. В бинокль вижу судно. Следует моим курсом. Догонит — поставлю отметку в море. Засек даже время для определения своей скорости и размечтался: воображаю радостные сцены встречи, предвкушаю сауну. Что-то долго они меня догоняют? Опять смотрю. Корабль повернулся бортом, потом кормой — стали видны только две трубы. Вот тебе и автограф, вот тебе и сауна! Судно держало курс на маяк мыса Кит...

Ветер стал заходить на восток. Опасаясь выноса в океан, я начал "сваливаться" в глубину залива Толля, приближаясь к берегу. Море почти чистое. Неужели кончились муки ледового плавания? Внимательно осмотрел горизонт по курсу и насчитал всего десяток льдин, мелких нет совсем. Закладываю в память рельефные изломы берега — на случай бегства от шторма. Глубина позволяет отстояться на якоре, решаю поработать до темноты, а потом можно будет и отдохнуть. Плохо, что опять остался всего лишь с суточным запасом воды, непростительная безответственность. В крайнем случае, в море пока еще можно выловить льдинки. Хорошо хоть оставил дров для топки...

Ветер ослабел, стал попутным. Зачем же якорь, когда можно лечь в дрейф? Час назад на левом траверзе просматривался маяк, по нему и определю расстояние дрейфа. Догнал большую льдину и полез в "каюту".

23.30, мороз 2°. Все обледенело. Капроновый якорный канат хрустит от ломающейся корочки льда. Хорошо бы печь затопить, но опасно: если возникнет аварийная ситуация, куда ее — раскаленную и с углями — денешь? Да на сборку гребной системы время потребуется. А так хочется тепла! Вторые сутки только собираюсь обсушиться. Ужинаю при свете электрического фонарика.

В 5.30 разбудила резкая качка. Опять все изменилось. Ветер усилился и повернул, лодку поднесло ближе к берегу, дрейф оказался "местного значения". Все так же пасмурно, все такой же снег, холодина. По краям тента висят сосульки. Неужели здесь уже зима? По общему контуру берега даже трудно определить, в какую сторону меня снесло. Льдина, у которой я остановился, вроде бы оказалась позади.

Завтракаю, в 7.00 сажусь за весла. Ветер приходится в основном с борта, так что работать можно вполне продуктивно. Льдин стало еще меньше. Загадал: если не увижу за день ни одной, подниму тост за конец ледового похода.

В полдень у явно различимого разлома берега очертилась точка, похожая на балок. Точно. Узкий прорыв в отвесных скалах ведет в глубокий морской залив, будто кто-то огромной ножовкой выпилил небольшой кусок берега для прохода. Не Гафнер ли это фьорд? Мне говорили, что там недавно стояли рыбаки.

Красивое место. На верхней отметке — каменный гурий, за мысом — несколько вагончиков, антенны, мачты с флагами, рыбацкий домик. Над обрывом — памятник, почему-то у его подножия флаг. Чтут здесь чью-то память, — расстрогался я, — обязательно надо будет сделать снимки. Приблизившись ближе, сообразил, что за мысом стоят какие-то суда, это видны их мачты. Вот уж где я разживусь картой или хотя бы кальку сниму. Хотя бы здесь повезло!

Памятник при ближайшем рассмотрении оказался, говоря по-сухопутному, сортиром, обитым толью. Морской флаг закрывал дырку, чтобы в зад не дуло. Одно судно оказалось полузатопленным, другое — на плаву, но, похоже, необитаемо. Однако по берегу бегают две собачки, лают. Из одного вагончика даже дым идет — есть кто-то! Никто не выходит. Причаливаю к затопленной корме, беру документы и собираюсь идти. А собачки тут как тут, скользят по обледенелой палубе, встречают гостя, раз уж хозяин не встречает. Лодку придется закрывать — иначе они все подберут.

Дверь вагончика наконец-то отворилась, выглянул человек в тельняшке. Вот и моряки!

В вагончике — типичная картина, т.е. мягко говоря, беспорядок. Знакомимся. Марс Мурзагалеевич — сторож-радист базы Севморгеологии. Эта точка от той, которую я видел вчера перед мысом Кит. Марс знает, что я иду, ему сообщили по рации. С рыбаком, чей домик напротив, они меня ждали вчера вечером, даже на горе факел жгли.

За чаем поговорили. Спрашивает, не надо ли чего сообщить на большую землю. Он держит связь с Норильском, а оттуда моя весточка дойдет, куда хочешь. Очень, видимо, хочется Марсу памятную связь сделать, а телеграмму с автографом оставить на память. Написал в Ленинград:

Телеграмма № 4.

СОЛНЕЧНОЙ ДКС/ГМС 5/9.

ПРОХОЖУ ЗАЛИВ ТОЛЛЯ ЗПТ ЛИВНЕВОЙ СНЕГ ЗПТ ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ ТЧК ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ= СМУРГИС

Прочитав текст, Марс что-то замялся: "Не торопись насчет благоприятной, — говорит, — у Оскара лед, а ветер-то ведь нехороший: моргнуть не успеешь, залив забьет..."

Весть для меня совсем не радостная, хотя то, что архипелаг Норденшельда может быть забит льдом, при разработке маршрута предполагалось с большой вероятностью.

— Да ладно, стучи так, — говорю ему, а себя утешаю надеждой на лучшее.

— В двенадцати километрах отсюда, на обрыве, точка диксонской гидробазы, — говорит Марс, — можешь к ним зайти!

Заходить никуда не собираюсь, надо торопиться! Пробиваю крутую волну и решительно ухожу мористее. Действительно, на крутом берегу видны цистерны, вагончик. Выйду на траверз точки, тогда и передохну.

Грести становится все труднее, волна сильно бьет лодку в нос. Уже часа три прошло, а до точки все еще не меньше 2 км. Ну не столь уж важно равняться с ней. Отстой! Якорь взял хорошо, глубина 12 м. Поел, часа два полежал — пришлось выскакивать из-под тента досрочно и как ошпаренному: в лодку ударилась льдина, хотя когда останавливался, ни одной видно не было. От берега на несколько километров в море ползет сплошная белая линия льда. Что делать? Укрываться в фьорде? Заманчиво, но ведь залив может оказаться закрытым навсегда. Нет, надо попробовать обойти край ледового поля, дал же себе слово — биться до конца!

Одно хорошо: ледовое поле погасило волну, теперь она грести не мешает. Час поднимаюсь на север, обхожу лед. Два километра иду нужным мне курсом и снова приходится начинать обход.

Новая беда — надвигается туман. Засекаю направления по компасу и начинаю "слепой полет": на запад — на север, на запад — на север, и так — зигзаг за зигзагом. Тыкаюсь в лед, что слепой котенок, отхожу, ищу проходы.

В сумерках прицепился к льдине на "обеденный перерыв", точнее — для подготовки обеда. Быстро, чтобы не затерло льдами, содрал шкуру с двух уток, прорубил колодец во льду и собрал литров десять воды (подсоленной, но ничего — пить можно).

Готовить-то я могу и на ходу — снова начинаю свои зигзаги. Обходы все дальше уводят меня от земли на север. Не лезу ли я на рожон? Ведь лед гонит с севера — северо-запада, а как раз в этом направлении я стараюсь его обойти. В море удалился уже километров на 20. Зажат буду неизбежно и при том — на слишком большом удалении от берега. Пожалуй, лучший вариант в данной обстановке — приблизиться к суше. Идет сентябрь. Похоже, и впрямь плаванию приходит конец: устойчиво держатся морозы, наступает время штормов.

Начал зигзаги на запад и юг. Чем ближе к берегу, тем сплоченнее лед. Определенно зажмет! Дважды прорубаю каналы в торосах на спайках, дважды перетаскиваю лодку через верх — по ледовым горам и скалам. Чаще всего веслом работаю как шестом. Снег чередуется с туманом. Изредка открывается видимость, но никакой радости не приносит. В 4 утра увидел берег. Потерял шерстяную варежку, но обстановка была острой настолько, что не было времени доставать запасную.

Прошло еще два часа. До забитого прошлогодним снегом высокого крутого обрыва меньше километра. Намыкался, прежде чем удалось приблизиться. А вот как высадиться? Надо быть альпинистом, чтобы подняться наверх. Проталкиваюсь от льдины к льдине. Как только открывается полоска воды, сразу перегребаю дальше.

Вот все-таки усмотрел маленькое углубление в береговой линии — ручеек прорезал склон. Крупные льдины сидят на мели, признаков торошения не видно. Самое время прятаться. Туда, сюда ткнулся — не пройти, лед не пускает. Выбрал самое узкое место и прорубил во льду самый настоящий "судоходный" канал. Подошел к берегу на глубину 1.5 м, бросил якорь. Надежное укрытие!

Ну как не сказать — опять повезло! Вполне могло бы меня сейчас в открытом море таскать льдом. Пожалуй, даже на 20-25 км продвинулся к цели. С другой стороны, за 17 часов хода не было ни минуты нормального отдыха. Пока работал, было жарко, а теперь — стою мокрый, зуб на зуб не попадает. Сырой снег валит стеной, дальше сотни метров ничего не видно. Понимаю, что надо бы переодеться, срочно ставить печь. Процедура, малоприятная даже в хорошую погоду, — многое надо разобрать, переложить.

Не могу заставить себя пошевелиться. Взгляд непреодолимой силой прикован к тенту, а точнее — к тому месту, где обычно устраиваю себе "гнездо". Хочется юркнуть туда, побыстрее зарыться в ворох тряпок, забыться. Но: "Прежде всего на свете нам нужна воля в достижении поставленной цели". Это девиз Академии береговой охраны США, основанной еще в 1826 г. (она имеет такой авторитет, что на 100-150 мест первого курса обычно подается более 5000 заявлений!) Итак, проявим волю: спать только после ужина!

Топлю печь, варю горячую пищу, а в основном — борюсь с желанием заснуть, что изнурительнее самой тяжелой работы! Съел целиком утку (1.5 кг мяса), запил горячим бульоном и завершил пир кружкой горячего молока с медом и маслом. Лицо горит, вены вздулись — блаженство! Как мало надо человеку: ведь всего два часа назад замерзал, проклиная все на свете. Заложил в печку-экономку два кругляша, прикрыл подачу воздуха до последней дырочки — теперь гореть они будут 7-8 часов, и наконец-то заснул.

2 сентября, воздух — минус 1°. Кругом бело — и на море, и на суше. На носу лодки лежит слой снега толщиной около 10 см. Вот так пироги! Ветер — пока чистый запад, но отдельные робкие порывы срываются с берега. Встрепенулся, словно добычу увидел. Судя по всему, обязательно повернет на южный! До сумерек юго-западного ветра я дождался, но лед отжать он так и не успел — хода нет, придется ночевать. Хорошо, что у Марса подпитался дровами. Одежду просушил, еду впрок наварил, даже дневником заняться осталось время.

Еще нив одном путешествии не удавалось мне делать записи ежедневно. Иной раз брал в руки тетрадь только на вторые-третьи сутки, естественно — что-то забывалось. На этот раз до Челюскина дневник вел регулярно, но за ним — все вернулось на круги своя. Мешал и скудный свет, и неудобное положение — писать приходилось, то лежа на спине, то полусидя. Да и вся обстановка не очень-то располагала. При прыгающей на волнах лодке на бумагу ложились такие каракули, что уже на другой день сам их разбирал с большим трудом. Стоило взять тетрадь в руки, как на ней появлялись пятна сажи, жира и бог знает чего!

За вечер и ночь отлежал бока. Никогда не думал, что одна-единственная звездочка, тускло мерцающая на стылом небе, может доставить такую радость: хорошая примета — распогоживается север! В 7 утра — минус 3°, видимость посредственная. Работает умеренный юго-восток, но лед идет против ветра. Движется вяло, не то что вчера. Вот-вот остановится. Ни единой полоски воды не видно.

В полдень взору предстают клочки голубого неба и в редкие мгновения — блеск солнца. Осматриваю берег. На востоке, на крутом берегу, цистерны и вагончик. Вот тебе и 25 км по курсу! Позавчера я не догреб до этой базы 2 км, а сейчас стою на какие-то 1,5 км западнее. Даже 4 км за двое суток не вышло! Если бы был прибор, измеряющий человеческое настроение, его бы зашкалило на минусовой половине. Чересчур часто прыгала бы стрелка с одного края на другой!

В 16 часов лед стал понемногу отодвигаться от берега. И сразу же "Пелла" моя медленно поползла следом за ним. Удивительно быстро все меняется. Лед остановился, образовав длинные параллельные коридоры, вполне пригодные даже для хода на веслах. Сажусь за работу! Усиливающийся попутный ветерок подгоняет. Скорость хороша. Настроение — прекрасное. Грести буду, пока не иссякнут силы — на редкость благоприятная обстановка.

За 12 часов хода проскочил 80 км, даже ел на ходу, боясь упустить счастливые минуты веселой гребли. У мыса Оскара слегка отвлекся погоней за утками и был "наказан" за жадность: время потерял, можно сказать, зря (чем дальше опускался на юг, тем больше стало встречаться птицы). Дорога в пролив Матисена закрыта льдом. Придется огибать п-ов Оскара, пересекать Таймырскую губу и идти вдоль поля в надежде на то, что где-нибудь да откроется дорога в пролив. А это значит — предстоит снова выгребать против ветра. Две добытые утки обходятся мне в полтора часа поистине каторжного труда. Был даже миг, когда в сердцах хотел выбросить их за борт!

В губе носит лед и отдельными льдинами, и целыми полями. В месте пересечения разлив на 40 км. Идти надо немедля, пока есть видимость. Опустится туман — опять может затереть льдом.

Дожидаясь прилива, зажарил на вертеле тех самых уток, насытился, отдохнул. Едва вода стала прибывать, столкнул лодку. Сначала все шла хорошо, помогало приливное течение, волна шла с левого борта и мешала несильно. Когда же берег оказался совсем рядом, начался отлив. Скорость упала, и чтобы подойти к берегу, потребовалось промокнуть насквозь от пота, употребив за эти два часа немало бранных слов.

Наступила полная темнота, 23.00. Немного отдыхаю на якорной стоянке. Взбодрился чашкой крепкого горячего кофе (что бы я делал без газа!), и пополз вдоль самой кромки берега в поисках места для отстоя. Кругом носит лед, ничего не видно, а где попало не остановишься: раздавит. Нужно хорошее прикрытие.

Сил уже не осталось, когда нашел убежище среди россыпи гигантских валунов. С тех пор, как освободился из плена, прошел 31 час, из которых 27 пришлось грести. За кормой остались 120 км! Было бы таких участков побольше. (Но, к сожалению, на всем пути такой удачный был единственным!)

Физическое перенапряжение расстроило организм настолько, что заснуть не могу. Мысли роятся. Пытаюсь ответить себе на вопрос: что же такое — мое путешествие? Скорее всего, это то же, что и борьба за рекорды — спорт высших достижений. А нужен ли он? Вот многозначительная цитата: "Спорт высших достижений является источником внутреннего обогащения личности и общественного прогресса. Спорт высших достижений имеет первостепенное социальное, культурное и государственное значение". Это строки из Основного закона Франции (1984 г.) "Об образовании и обеспечении физкультурно-спортивной деятельности",. Подобный же закон в США подписан президентом Никсоном в 1970 г., в Японии и Канаде — в 1961 г. Только у нас ничего похожего нет.

Поднявшись к о-ву Пилота Махоткина, опять попытался войти в пролив Матисена. Ни на запад, ни на север дороги нет — все забито льдом. Остается мизерная надежда на проход между прибрежными островками и материком. Не сумею пробиться на лодке — предстоит прощаться с нею, идти 500 км до Диксона тундрой.

Четверо суток вел нескончаемую борьбу с самим собой, не менее жизненно важную, чем борьба со стихией. Четверо суток преодолевал 4 км сплошного ломаного льда, испытывая на прочность тело и душу.

Конечно, тащить груженую лодку (400 кг) по ледяным ухабам никаких сил не хватило бы. Пришлось полностью разгружать ее и делать на берегу табор, в котором довелось ночевать трижды. Чтобы преодолеть эту памятную преграду, одного лишь упорства и выносливости было мало. Помогли опыт путешествий в любых экстремальных условиях, знание Арктики, хорошая подготовка снаряжения. Без всего этого нельзя считать себя готовым ко всякого рода случайностям. Любую ситуацию можно рассчитать достаточно точно, самое сложное — предугадать опасные случайности.

За 5 сентября удалось продвинуться на 300 м. Мозг сразу же выдал расчет — при такой скорости ледовую перемычку придется проводить 10 суток. От этой цифры заерзал на месте.

Память воскресила историю плавания немецкого парусника "Ганза" вдоль Гренландии. Судно раздавило, экипаж спустил шлюпки и часть снаряжения на лед, стал пробиваться к земле. Каждый метр давался с огромным напряжением сил. За день, а точнее за ночь, когда подмораживало, удавалось пройти 300-500 шагов. Рекордом, отмеченным в дневнике капитана Хегеманна, были 1200 шагов: "Когда в ту ночь все лодки дотащили до очередной стоянки, несколько человек потеряли сознание!" Три мили до ближайшего острова они шли 15 дней! В ночь на 4 июня 1870 г., преодолев последние 200 шагов, экипаж "Ганзы" спустил шлюпки на воду, а через десять дней они вошли в широкую бухту, на берегу которой виднелись крыши домов. Это было спасение!

Этот вспомнившийся пример человеческого мужества подействовал, вдохнул силы. А может, лед стал лучше, ровнее, да и в работу я втянулся? К исходу третьих суток появилась возможность спустить лодку на воду и переправиться на ровное, как стол, поле. Оказалось — лед здесь еще и не уходил. Снова появилась надежда достигнуть цели.

Курс пересекает слегка припорошенный след белого медведя, зверь только что прошел на материк. Чуть поодаль, встречным курсом, наследил песец — ходовое место. У зверя тоже голова на плечах: знает, где тропу проложить — самое узкое место пролива, перемычка держится дольше всего.

Вот, наконец, я и на воде. Придется сделать четыре ходки за оставленным грузом — потопать по тундре порядка 20 км. На небе полный месяц, морозец, легкий ветерок. Можно ли желать лучшую погоду? В такую и 80 км пройти — плевое дело. Но не тут-то было. Давно я подметил за годы путешествий, что как только наступает хорошая погода, начинаются неприятности: дрейфуешь зажатый льдами, вылетаешь на мель или еще что-нибудь. Прямо злой рок какой-то...

В ночь на 9 сентября лодку подхватило сильное течение и понесло на Каторжный остров (о-в Правды). Убрал весла, натянул тент, стал готовить еду: опять сутки прошли без отдыха и почти без пищи — в беспокойных поисках выхода из ледяного лабиринта. Загадал: если вынесет на полярку и лед даст возможность подойти к берегу, пойду к людям в гости.

Вскоре вижу огни. Они приближаются. Все отчетливее слышен работающий дизель.

Еще немного, и "Пелла" уткнулась в берег у водомерного поста полярной станции Остров Правды. Первыми, как всегда, встречают собаки, брех стоит несусветный! 2 часа ночи. Берег для отстоя неудобный, ночевать придется в лодке...

Над головой ярко вспыхнул свет фонаря, по трапу застучали сапоги. Выглядываю — приближаются двое с карабинами. Представился, познакомились. На предложение ночевать в доме отказался, сказав, что нанесу визит утром. Они ушли. А через некоторое время появился женский коллектив полярки с тем же предложением. Стараясь не обидеть их отказом, сказал, что "по условиям путешествия" должен ночевать только в лодке, наговорил кучу всякой ерунды. Как объяснить этим гостеприимным людям, что бесхозную лодку может запросто раздавить лед, а если вытаскивать ее на берег, придется все убирать, спасая от собак. Словом, с ночевкой вне лодки было бы немало хлопот для всех.

Спал, как сурок. Хозяева предусмотрительно не будили. Странно, наверное, было им видеть на фоне льдов маленькую лодочку, из-под тента которой торчала обычная печная труба — шел дым. Много, наверное, у них накопилось вопросов до моего пробуждения.

Заход на станцию был очень кстати. Сколько, думаете вы, нужно брать в подобное путешествие часов? Я взял двое. И оба моих "хронометра" вышли из строя. А без часов — ни счисления, ни определения места. А впереди туманы и два открытых участка в 150 км — предстоит плавание вне видимости берегов.

— Возьмите мои часы, — предложил начальник станции Эдуард Константинович Крыжин, — у меня есть еще. Вам же без времени нельзя...

Уговаривать меня было не надо: сам попросил бы.

Заправил газовый баллон, разжился свежим хлебом, сделал на память снимки. Общение с шестью полярниками Правды было недолгим и очень приятным.

Телеграмма № 5.

ПРАВДЫ ДСК/ГМС 9/9.

ВЫПОЛЗАЮ ЛЬДА АРХИПЕЛАГА НОРДЕНШЕЛЬДА ЗПТ ПРОХОЖУ ОСТРОВ ПРАВДЫ= СМУРГИС

Туман быстро скрыл гостеприимный остров. Осень стремительно набирает силу — улетают птицы, неумолимо укорачиваются дни. Опустилась ночь. Тусклые проблески маяков направляют путь. Это большая удача — хоть ночью иметь четкие ориентиры. В полночь совсем рядом прошел большой сухогруз. Нахожусь на судоходном пути, спать не придется.

Утром с некоторым беспокойством обнаружил, что земля исчезла. Странное дело, каким огромным утешением является возможность не терять ее из виду! Лодка дрейфовала в нужном направлении. Появилась редкая возможность устроить в открытом море баню. Мылся я каждые десять дней, но чтобы на ходу и вдали от берегов — никогда. Разобрал "гребное место", натянул тент, затопил под ним печь. Помывка удалась на славу. Все-таки в открытом море куда спокойнее, чем вблизи берегов, суша гораздо опаснее моря.

Погода продолжает ухудшаться. Ночь на 12 сентября провел, укрывшись за кекуром — одиноко стоящей скалой. Повезло: можно было спать совершенно спокойно — никто не раздавит!

Пробуждение, однако, оказалось тревожным. Почему не слышно хлюпанья воды? Почему не колышется лодка? Новый сюрприз — вмерз в лед! В затишье за скалой образовался лед толщиной в сантиметр. Температура-то минус 5°. Опять настроение упало — уж очень похоже на финал приключений! Целый день лишь для самоутешения копошусь в сале — густом слое ледяных кристаллов на поверхности — и блинчатом льду. Затем точно в такой же бесполезной и безнадежной работе проходит еще один день. И только после этого ветер приносит туман и морось, отгоняет молодой лед от берега. Это теплый циклон, о приближении которого говорили полярники с Правды.

День 14 сентября останется в памяти на всю жизнь.

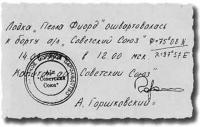

"Капитан ледокольного судна "Пелла-фиорд" хочет нанести визит капитану атомного ледокола "Советский Союз", — говорю морякам, встретившим меня на большом водолазном боте. У них все — как положено, они все в ярких спасжилетах, по рации ведут переговоры с начальством.

И вот с высоты огромного черного борта опускается парадный трап. Пришвартовываю к нему лодку, поднимаюсь наверх — становлюсь на семь часов гостем экипажа.

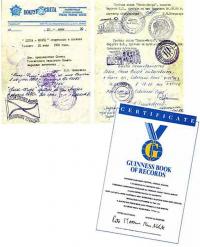

Телеграмма № 6.

БОРТ АЛ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ МРМ/ММФ 14/9.

ПРИШВАРТОВАЛСЯ АТОМНОМУ ЛЕДОКОЛУ "СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" БУХТЕ| НЕОЖИДАННОСТЕЙ ТЧК ДИКСОНА ОСТАЛОСЬ 300= СМУРГИС

Капитан Анатолий Григорьевич Горшковский любезно предоставил возможность осмотреть судно — это первая навигация нового атомного исполина. Затем, разумеется, была отменная сауна. На встрече с моряками я рассказал о путешествии, ответил на множество их вопросов. На прощание был чай в каюте капитана. "Смотрите — не утоните, уж больно мала ваша лодочка"... — напутствовал Анатолий Григорьевич "своего коллегу" капитана "Пеллы-фиорда".

К утру выхожу на восточный берег Пясинского залива. На пути остается только одна преграда — шхеры Минина, однако это очень сложный участок. Даже паровая яхта Э.В. Толля "Заря" в 1900 г. только с большим трудом выбралась отсюда. "Шхеры Минина доставляют нам немало огорчений," — писал в дневнике Толль.

...Погода все хуже, сильно мешает продвижению. Дожди, бураны. Магнитные компасы не работают, солнца нет. До коренного берега далеко — 150 км. Где-то на середине пути три острова, не промахнуться бы! Единственная возможность взять курс — это привязаться к географической карте. Нахожу у юго-западной части о-ва Подкова два небольших островка. Если "посадить" их на одну ось с лодкой, то нос последней будет направлен на юг. Так и ухожу в туман, заметив направление ветра. Правда, один раз удалось скорректировать показания компаса по времени и солнцу. Помогали ориентироваться и пролетающие утки: их курс — на юг, к местам зимовки.

Через 14 часов хода неожиданно из тумана появился скалистый берег. Стал двигаться вдоль него и вскоре убедился, что это — остров. Но какой? Если Западный Каменный, можно, промахнувшись, угодить в Енисейский залив. Надо ждать, пока туман поднимется, и с высоты можно будет осмотреться.

На следующий день оттащил лодку подальше на берег и полез на вершину острова. Когда увидел его очертания полностью, стало ясно — нахожусь на о-ве Расторгуева, т.е. приплыл именно туда, куда хотел, теперь от берега отделяют меня всего 80 км.

Пока ходил, прошли часа два. Когда при возвращении стала видна лодка — открыл рот: около "Пеллы" ходил здоровенный белый медведь. Запахи пищи его раздражали — он то и дело останавливался, принюхивался. От увиденного бросило меня в жар. Если зверь начнет крушить мое судно, тем и запишет он бесславную последнюю строчку в моей биографии. С собой — ни ножа, ни ружья. Все в лодке! Клялся же без ружья в тундру не уходить. Надо что-то делать, а что?

Пугнуть его свистком, что ли? Не помню даже, когда и кто его в карман спасжилета положил. Подкрался поближе, засвистел, как соловей-разбойник, метнул в зверя камень, а сам спрятался за скалу, смотрю, что будет. Камень попал в борт лодки, грохот пошел, будто от удара в бочку. Сила страха отбросила зверя в сторону, кинулся он в воду — убоялся милицейской трели! Пока он отплывал, я подскочил к лодке и достал ружье. Смотрю, медведь остановился, возвращается к берегу. Выстрел в воздух его не испугал нисколько. Агрессивен зверь!

Память мгновенно выдает картинки времен таежного промысла (в моем "послужном" охотничьем списке добытых трофеев — 17 медведей, правда — не белых). Помню я и рассказ о недавнем нападении медведя на полярников мыса Челюскина. Остается одно — стрелять! В ствол загоняю патрон с дробью — это последняя надежда не лишать зверя жизни. Два патрона с пулями держу в правой руке — наготове. К счастью, эти два не потребовались. Когда угостил его по горбу дробовым зарядом, медведь ухнул в море. Осталась на берегу жижа смердящего поноса...

На ночь в непогоду и при свежем ветре отправляться не хотелось: в темноте следить за волной будет очень сложно. Едва рассвело, столкнул лодку. Ветер не ослаб, а днем надо ждать его усиления! Хорошо хоть, что тумана нет. Какую вытяну последнюю карту?

Тает за кормой остров Расторгуева. Макушку его уже поглотил горизонт, а коренной берег еще и не открылся. Все внимание сосредоточено на ходе волны: нельзя ни на секунду оставить лодку без твердой руки — зальет. Прыгаю, как в седле лихого мустанга. Ветер переходит на южные румбы. Это худшее, что могло быть: 30 км против такого ветра не выгрести. Но судьба опять пожалела меня: к 16 часам море стало успокаиваться, по курсу отчетливо проявилась береговая черта.

Я понимаю, что жизнь в безбрежном водном пространстве никогда и не прекращалась ни на минуту, но сейчас — будто прорвало: стада белух, нерпа, морские зайцы — проплывают рядом, ныряют, догоняют. Так много зверя еще видеть не приходилось! Живет Пясинский залив.

Берег оказался крутым, место для ночлега найти непросто. Подвернул назад, к падающему на восток склону — увидел там что-то похожее на устье ручья или речки.

Нос уловил запах дыма. В свежем морском воздухе очень отчетливо различаются посторонние запахи. Сначала даже не обратил внимания, подумав, что это от ствола ружья. Но охотничья привычка анализировать любые следы и приметы мгновенно отвергла это предположение: ружье лежало так, что запах должно было ветром относить. Покрутил носом — стало ясно, что гарь несло с берега. Чем ближе подходил, тем сильнее пахло. Костра не видно, значит, где-то в темноте зимовье. Чуть больше часа так и греб, держа нос по ветру.

Таежный опыт не подвел — это было добротное зимовье охотника-промысловика Николая Копаня. Крепкий, статный мужчина за пятьдесят без лишних разговоров завел вездеход и вытащил лодку на галечный берег, пригласил меня в дом. Хозяин он оказался гостеприимный, поговорить нам было о чем.

А наутро дал он дельный совет: "Торопись, вот-вот шуга по морю пойдет, тогда к Диксону не пройти. И так морозы задержались, теперь дорог каждый час. Осталось немного — жми, в поселке отдохнешь..."

Телеграмма № 7.

ДИКСОН КРАСНОЯРСКОГО 24/9 ПУТЕШЕСТВИЕ УСПЕШНО ЗАКОНЧИЛ ДИКСОНЕ ЗПТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 65 СУТОК ЗПТ ФАКТИЧЕСКИ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ БОЛЕЕ 2000 ЗПТ ДВА ДРЕЙФА ЛЬДАХ ЗПТ ТРИ ПЛЕНА= СМУРГИС

Последовал его совету — нажал. Последние 100 км одолел за полтора дня. Наконец-то лодка еще раз круто повернула на юг, и взору открылся поселок Диксон.

Выпущенные мною три ракеты поставили последнюю точку в этом далеко не простом плавании.

Вопрос самому себе: сумел бы я снова совершить это путешествие, попавшее в "Книгу рекордов Гиннесса"? Может быть. Но не уверен. Арктика — хозяйка свирепая. И если снова удалось бы, только и можно было бы сказать — повезло снова.

И уж никак нельзя сказать, что ты ее — Арктику — покорил, что теперь-то ты сильнее ее...

Закончить рассказ хочется гордыми словами Нансена: "Пока человеческое ухо слышит удары волн в открытом море, пока глаз человеческий видит сполохи северного сияния над безмолвными снежными просторами, пока мысль человеческая устремляется к далеким светилам — до тех пор мечта о неизведанном будет увлекать за собой дух человеческий вперед и ввысь".

Мечта о неизведанном. Действительно, разве не она увлекает нас в новые плавания?

Евгений Смургис, 23 февраля 1993 г., г. Липецк