В свое время ("КиЯ" №143) мы напечатали статью одного из конструкторов бронекатеров (далее — БКА) — В. В. Бурачка, в которой впервые в отечественной литературе дано развернутое описание этих кораблей как интереснейших технических объектов. За прошедшие годы появилась возможность дополнить эту статью, показав историю БКА более полно и в неразрывной связи с историей отечественной техники.

Из работы В. В. Бурачка можно предположить, что эти проекты родились как инициативное предложение молодого творческого коллектива "Ленречсудопроекта". Это и так, и не совсем так. Беда в том, что в середине 30-х гг. в условиях сугубой секретности и разобщенности организаций, решавших смежные задачи, обмена информацией практически не было. Общая картина создания БКА представляется далеко не столь простой и имеющей более глубокие корни.

Начать следует с того, что хотя бы в силу географического положения страны — огромной протяженности приграничных водных путей, отечественный флот оказался передовым в области создания мелкосидящих и быстроходных броневых катеров. Практически первыми в мире БКА ("КиЯ" №91) были построенные на Путиловском заводе десять "посыльных судов" типа "Штык" (с двумя 100-сильными двигателями производства петербургского завода Лесснера). Происходило это в 1907 г., т. е. практически на заре катеростроения. В этом проекте мы видим все основные черты "классического" БКА — удачное сочетание малых габаритов, допускающих перевозку железной дорогой, и малой осадки (0.51 м), противопульной брони (7.9 мм), сильного вооружения (орудие 76 мм и 2 пулемета) и высокой для того времени скорости (14.5 уз). Увязать столь противоречивые требования оказалось настолько трудно, что конструктора ряда ведущих предприятий (включая КБ Балтийского завода) отказались от участия в конкурсе на получение этого заказа. Очень сложно было согласовать малую осадку и требование максимально уменьшить площадь цели — сократить высоту надводного борта (тем более, что высота двигателя превышала общую высоту борта) и габариты боевой рубки. Не меньшую сложность представляло такое размещение катерных гребных винтов, чтобы лопасти в нижнем положении не выходили за линию днища (пришлось установить по два винта уменьшенного диаметра на каждом из валов). Подчеркнем, что все те же головоломные задачи пришлось решать и коллективу "Ленречсудопроекта".

Удачный опыт Путиловского завода в какой-то мере был использован при постройке речных бронированных канонерских лодок по заказу Военного ведомства в Ревеле в 1916 г. и в дальнейшем, при серийной постройке бронированных катеров-разведчиков с осадкой 0.61-0.69 м на заводах "Бюро Вега" (СПб) и К. О. Ре-венского (Одесса).

Можно предположить, что накопленный опыт (особенно — опыт Военного ведомства) далеко не полностью был известен Морскому ведомству Советской России, которое в 1919 г. заказало Коломенскому заводу решение той же проблемы — постройку двух БКА по проекту П. П. Шиловского. Их осадка при водоизмещении около 55 т доходила до 0.8 м. Вошли в строй "Тревога" и "Партизан" (и были отправлены на Амур) только в 1931 г.1

Пока они строились, Штаб флота 3 февраля 1925 г. выдал новое тактико-техническое задание на серийную постройку БКА, причем главные его показатели уже очень мало отличались от ТТЗ на пр. 1124. Это и неудивительно, поскольку принципиальные требования военных оставались практически неизменными. В 1925 г. они были сформулированы так: осадка — до 0.76 м, скорость — 15 уз, броневая защита от винтовочных пуль при дистанции стрельбы 250 м.

Конфликт на КВЖД (1929 г.) подтвердил необходимость самого срочного строительства мелкосидящих бронированных речных кораблей. В новом откорректированном ТТЗ, утвержденном начальником Морских сил В. М. Орловым 12 ноября 1931 г., предусматривались уже два типа БКА: для действий на Амуре (более крупный двухбашенный, пр. 1124) и на Днепре (малый однобашенный, пр. 1125). Большой катер водоизмещением около 50 т предполагалось вооружить двумя 76-мм орудиями образца 1927 г. в двух танковых башнях и 7.62-мм пулеметом. Осадка строго ограничивалась величиной 70 см. Уточненное задание на амурский БКА 22 июня 1932 г. (а не в конце 1934-начале 1935 г., как пишет В. В. Бурачек) Управление кораблестроения и выдало "Ленречсудопроекту".

Бронекатера предназначались для разведки и огневой поддержки разведгрупп, конвоирования десантов, борьбы с переправами противника, патрульной службы, боя с кораблями противника.

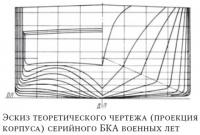

Приведем краткое описание БКА по этому ТТЗ. Водоизмещение — 41.7 м, длина наибольшая (габаритная) — 25.3 м, по КВЛ — 25 м; ширина по КВЛ — 3.6 м; осадка — 0.75 м. Два двигателя "ГАМ-34БП" суммарной мощностью 1440 л.с. (при 1770 об/мин) обеспечивали скорость хода 22 уз (при дальности плавания 520 км). Эти моторы, аналогичные установленным на торпедных катерах типа "Г-5", охлаждались по замкнутому циклу: забортная вода самотеком поступала в специальные водо-масляные радиаторы. МО оборудовалось углекислотной станцией пожаротушения. Запас спиртовой смеси для главных двигателей составлял 4200 кг (12.2 ч хода), запуск осуществлялся на грозненском бензине 1-го сорта.

Вооружение: два 76.2-мм танковых орудия ПС-3 длиной 16.5 калибра в башнях от танка "Т-28" (с углами обстрела носового орудия до 300°, кормового — до 330° при возвышении обоих только до 30°); кроме того имелись два курсовых 7.62-мм пулемета в тех же танковых башнях и один 7.62-мм пулемет в отдельной танковой башне ПБ-3 на рубке. В дальнейшем пулеметные башни модернизировали, установив танковые пулеметы ДТ, а затем (в 1940 г.) заменили их крупнокалиберными 12.7-мм ДШК в двухствольных башнях.

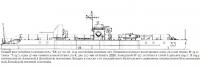

Информация об изображении

Продольный разрез бронекатера первой серии для Амурской флотилии по проекту 1124

Два 12-цилиндровых V-образных реверсивных двигателя "ГАМ-34", созданных на базе авиационного "АМ-34" конструкции А. А. Микулина, должны были обеспечить скорость полного хода (по заданию 21.6 уз). Проблему заглубления гребных винтов оптимального диаметра решили устройством в корме двух тоннелей, что привело к некоторому увеличению длины БКА. Для защиты жизненно важных частей катера предусматривалась 8-мм броня (фактически — 7 мм); бронирование палубы — 4 мм.

Продольный разрез бронекатера первой серии для Амурской флотилии по проекту 1124

Плоскодонный корпус с поперечной системой набора подразделялся на 10 отсеков, для сообщения между которыми в переборках предусматривались люки, что позволяло в боевой обстановке не показываться на открытой палубе. Среднюю часть корпуса занимала клепаная бронированная цитадель, в которой размещались подбашенные отсеки, МО, топливные баки и радиорубка. В районе топливного отсека защита имела двойную толщину — два броневых листа склепывались между собой. Бортовая броня опускалась на 200 мм ниже КВЛ. Таким образом, броня участвовала в обеспечении общей прочности корпуса. К цитадели приклепывались сварные носовая и кормовая оконечности и сварная днищевая часть.

Жилые помещения получились крайне уменьшенных габаритов — высота в свету составила всего 1.55 м. В то же время проектировщикам удалось оборудовать их водяным отоплением и естественной вентиляцией.

Главный командный пункт размещался в бронированной рубке. Если корабли предназначались для действий на реках, в пределах видимости берега, средства управления сводились до минимума — штурвал, машинный телеграф и шлюпочный компас; на катерах, готовившихся для озерных и прибрежных морских плаваний, за рулевой рубкой планировалось установить еще и 127-мм компас на нактоузе, а позади рубки — ходовой мостик. Еще при проектировании, когда встал вопрос об уменьшении силуэта катера, удалось найти оригинальное решение: палубу в районе рубки опустили на 0.5 м, так что вахтенные стояли на платформе, размещенной непосредственно над бензоцистерной емкостью 4000 кг.

Для предотвращения взрыва паров бензина2 применялась оригинальная система заполнения бензобаков отработавшими газами двигателей. Эта система инженера Шатерникова включала конденсатор, из которого отработавшие газы поступали в разделенный на семь отсеков объем бензобака и далее — в газоотводную трубу с подводным выхлопом (для снижения шумности). За всю войну не было ни единого случая взрыва бензоцистерн.

Основное задание — осадка 0.7 м — выполнить не удалось. Если учесть значительный (до 10%) перевес поставляемой тонколистовой стали, слабый весовой контроль на заводах и продолжающиеся работы по усилению вооружения, в будущем ожидалось только дальнейшее увеличение осадки против фактически достигнутой 0.75 м. Поэтому 25 сентября 1937 г. заместитель начальника Морских сил Л. М. Галлер утвердил перечень мероприятий по уменьшению водоизмещения и осадки БКА амурского типа, в котором особо отмечалась необходимость создания специальных артиллерийских башен меньшего веса. Предполагалось, что после выполнения всех мероприятий появится возможность продлить броневой пояс по ватерлинии до фор- и ахтерпика. Однако надежды не оправдались, и полное водоизмещение по переработанному пр. 1124, утвержденному начальником УК 5 марта 1938 г., возросло с 41.7 до 43.8 т, осадка — до 0.76 м, а скорость упала до 21 уз (при дальности плавания 475 км). Это стало результатом требований УК об увеличении толщины бронирования ходовой рубки (с 7 до 8 мм) и палубы в районе топливного отсека (с 4 до 7 мм). Кроме того, для установки башни спаренных ДШК пришлось удлинить ходовую рубку на одну шпацию, что сразу вызвало дальнейшее увеличение водоизмещения на 500 кг и осадки — на 1 см.

На модифицированном катере стояли два более совершенных двигателя "ГАМ-34-БС" суммарной мощностью 1700 л.с., работавших на бензине Б-70.

В экипаж бронекатера входили 16 человек: командир, старший моторист, два моториста, восемь артиллеристов и пулеметчиков, старший рулевой, два рулевых и радист.

Строительство БКА по пр. 1124 началось в 1933 г. на заводе "Красный металлист" в Зеленодольске (№ 340). В первых числах апреля 1937 г. предприятие сдало Амурской флотилии первые 28 катеров этого типа. В дальнейшем к серийной постройке БКА по трем проектам было привлечено еще несколько заводов (Пермский — № 344, "Ленинская кузница" в Киеве — № 300, Сталинградская — № 264 и Усть-Ижорская — № 363 верфи).

Заметим, что основным направлением продолжавшегося все эти годы совершенствования БКА было стремление повысить эффективность артиллерийского вооружения с учетом реальных возможностей промышленности того времени.

Для установки на БКА оказалась очень удобной 76-мм башня танка "Т-28"; к тому же, благодаря совместной работе кораблей с армией это упрощало и снабжение боезапасом. Однако для возможности ведения стрельбы по самолетам и по целям на высоком берегу требовалось увеличение угла возвышения орудий, а условия действий на реках с извилистым руслом диктовали необходимость повышения скоростей горизонтальной наводки. Поэтому в 1934 г. Артиллерийский научно-исследовательский морской институт разработал проект модернизации башни "Т-28" специально для использования ее на речных кораблях. Предельный угол возвышения (60°) определился необходимостью применения существующих противооткатных устройств. Использовался специально спроектированный перископический прицел. Бронирование боков башни оставили прежним, а броню крыши увеличили до 20 мм. Это объяснялось тем, что при обстреле с возвышенного берега самым уязвимым местом являлась именно крыша. Однако проектный вес башни возрос при этом до 3600 кг (против 2500 кг у "Т-28").

АНИМИ в том же 1934 г. заказал Кировскому заводу опытную 76-мм башню для БКА с углом возвышения 70°, при этом бронирование ее оставили штатным — таким же, как у танка "Т-28". Однако по поводу бронирования возникли серьезные разногласия, которые и привели к тому, что за три года промышленность это изделие так и не сдала заказчику, хотя по этому поводу вышло специальное постановление Правительства СССР.

Главный Морской штаб продолжал настаивать на производстве модифицированных и несколько облегченных башен "Т-28" с углом возвышения 70°. В начале 1940 г. Кировский завод выпустил наконец-то долгожданную морскую установку (МУ), вооруженную 76-мм пушкой Л-11; ее испытывали на одном из БКА Дунайской флотилии, но на вооружение так и не приняли.

На 1 января 1941 г. промышленность построила 172 БКА пр. 40, 1124 и 1125, однако именно из-за отсутствия этой установки МУ 101 корабль не вошел в строй. По счастью, к этому времени промышленность освоила выпуск нового орудия Ф-34 для танка "Т-34" (длина ствола 41.5 калибра), обладавшего большей дальностью стрельбы; с помощью электропривода башня разворачивалась с борта на борт всего за пять секунд. Это было оптимальным выходом. Вопросы комплектования строившихся бронекатеров орудиями Ф-34 рассматривались на встречах наркомов ВМФ Н. Г. Кузнецова и танковой промышленности В. А. Малышева. На первых порах из-за нехватки башен "тридцатьчетверок" флоту пришлось вспомнить об открытой 76-мм универсальной пушке Лендера образца 1915 г., имевшей такой же боезапас, как и орудия танка "Т-28". Эти БКА с пушками Лендера на Волге несли противовоздушную оборону, защищая караваны и переправы.

Подчеркнем главное. Благодаря простоте и надежности конструкции, а также применению хорошо отработанных серийных систем, БКА стали основной ударной силой наших флотилий. Известны случаи их боевого использования, никак не предусматривавшиеся конструкторами и флотским командованием. Например, в решающие дни битвы под Сталинградом катера, вытащенные на сушу на зимний отстой, вели интенсивный артиллерийский огонь как береговые огневые точки. Во время боев за Сталинград БКА даже в тяжелых ледовых условиях продолжали работать на переправах. Так, только за одну ночь на 10 октября малый БКА № 53 под огнем противника перевез через Волгу 210 бойцов с оружием и 2 т продовольствия, вывез на левый берег полсотни раненых; корабль получил два серьезных повреждения, но не вышел из строя. Подобных примеров, показывающих боевую эффективность и надежность этих действительно универсальных мелкосидящих кораблей, можно привести множество.

Стоит еще отметить, что на БКА проходили испытания многие новинки, в дальнейшем поступавшие на вооружение кораблей других классов. Так, в октябре 1940 г. на БКА № 232 Днепровской флотилии начались испытания системы размагничивания.

Уже в ходе войны на некоторых катерах — впервые в нашем флоте — смонтировали на корме вместо орудийной башни реактивные установки М-8-М или М-13-М.

Первые же недели Великой Отечественной войны со всей очевидностью показали возросшую потребность в бронекатерах, и 18 августа 1941 г. Главный комитет обороны принял решение о достройке заложенных до июня 68 БКА, закладке 66 новых на судостроительных заводах и 44 — на предприятиях наркомата речного флота. Основная тяжесть легла на коллективы двух заводов — Зеленодольского и Пермского ("КиЯ" №110).

По официальным данным справочника С. С. Бережного "Корабли и суда ВМФ СССр 1928-1945", всего было построено 97 кораблей по пр. 1124 и 151 по пр. 1125. Бытующее мнение, что участие в Отечественной войне принимали много больше — несколько сотен БКА — объясняется очень просто: практически все эти корабли неоднократно перебрасывались с одного театра военных действий на другой и соответственно получали новые бортовые номера.

Вот только один, может быть, и не самый характерный пример. Гвардейский бронекатер под № 32 (затем № 33, 112, 75) первоначально входил в состав Онежского отряда кораблей, потом — Волжской флотилии — участвовал в обороне Сталинграда; позднее был переброшен на Азовское море (участвовал в Керченско-Эльтигенской операции), а затем в Дунайскую флотилию (участвовал в Яссо-Кишеневской и Белградской операциях). Отличился при боевом тралении на Дунае.

11 бронекатеров (почти все по пр. 1125) были установлены в качестве памятников воинской славы.

Иван Черников

Примечания

1. Им, как и двум "посыльным судам" типа "Штык", довелось принимать участие в боевых действиях во время войны с империалистической Японией.

2. Все прекрасно понимали, что существенно повысить взрывобезопасность и надежность силовой установки можно было бы заменой бензинового, по сути — авиационного, двигателя дизельным танковым. На основе проекта малого БКА (пр. 1125) был разработан проект дизельного БКА (пр. С-40), но испытаниями головного образца и постройкой шести катеров дело и ограничилось: на бесперебойную поставку 800-сильного дизеля типа В-2 рассчитывать не приходилось. Все семь этих БКА принимали самое активное участие в Великой Отечественной войне.