Привлекает внимание и другое обстоятельство — сам факт крейсерского похода по реке под парусом. По укоренившейся привычке (в чем немалая «заслуга» и сборника) парусный спорт отнесен к разряду чисто морских (озерных). По рекам под парусами пока ходят только байдарочники, да отдельные водномоторники иногда используют парус как вспомогательный двигатель на попутных курсах.

Между тем речные походы не менее интересны и для «чистых» парусников, особенно если учесть, что в результате строительства гидросооружений наши внутренние водные магистрали сделались не менее полноводными, чем иные озера.

Плавание по реке требует от рулевого постоянного внимания — повороты приходится выполнять не только при лавировке, но и просто, следуя извилинам русла. Больше шансов встретить мели, нужно учитывать и необходимость расходиться с судами, идущими по фарватеру, часто очень неширокому.

Естественно лучшим типом судна для таких целей нужно считать швертбот. Осадка с поднятым швертом 20—25 см позволяет проходить любые отмелью участки, при этом может быть использован в качестве вспомогательного двигателя подвесной мотор минимальной мощности (на 6-метровом швертботе можно обойтись 2-сильным «Салютом»). Большая часть плавания, однако, будет проходить под парусом, а это улучшает и комфорт для экипажа (нет шума, отпадает необходимость запасаться бензином) и взаимоотношения с окружающей природой.

Речное парусное плавание доступно для гораздо более широкого круга любителей, чем морское. И не только по той причине, что рек у нас все же больше, чем морей. Любой ветер не в состоянии развести на реке волнения, подобного морскому, поэтому управлять судном несравненно проще. Нетрудно при необходимости и найти убежище под крутым наветренным берегом. О достоинствах речного парусного спорта Можно много рассказывать, но, как говорится, лучше один раз увидеть (побывайте, например, на Клязьминском водохранилище в Москве), а еще лучше испытать самому.

Для обмена опытом по крейсерским речным плаваниям на яхтах, редакция открывает рубрику «Парус на реке» и приглашает всех заинтересованных читателей присылать свои предложения по тематике, статьи, запросы.

В Ленске при спортобществе «Спартак» в 1973 г. была создана секция парусного спорта — первая и единственная в Якутии. В 1975 г. секция получила три «Финна», изготовленных на Таллинской экспериментальной верфи спортсудостроения, которые по железной дороге прибыли в Усть-Кут. Отсюда швертботы решено было перегнать к месту постоянного базирования своим ходом.

Мы не утверждаем, что первыми прошли по Лене под парусами. Еще в начале XVII века появились на ней парусные суда первых землепроходцев. «А весной построит иные суда с парусы и бечевою, по семи человек на судне с хлебными запасы плыть на них для поиска новых землиц...» читаем мы в наказах начальникам экспедиций тех времен. По Лене ходил на тримаране «Танганай» капитан Белевский, в 1974 г. из Якутска совершил плавание катамаран «Стерх». Так что видела Лена паруса и до нашего похода, а вот строй, пусть немногочисленной эскадры красивых одинаковых яхт, жители ленских берегов увидели впервые. Почти ни один капитан встречных и обгоняющих судов не прошел мимо, не отсалютовав нам гудками.

На первом 400-километровом отрезке Лена течет в крутых берегах, между двух высоких хребтов. Течение быстрое, с водоворотами. Местами река входит в ущелья между отвесными скалами, которые здесь называются «щекамн» и «быками». Последнее название дается скалам, выступающим в реку. Вблизи «щек» и «быков» плавать опасно.

Ветры здесь дуют, как правило, вдоль реки, с неожиданной и резкой переменой направления на поворотах, с завихрениями, не имеющими никакой закономерности. На каждом повороте, против каждого ущелья ждя «сюрприза» в виде порыва необыкновенной силы или похожего на смерч закручивания воздушного потока. Июнь — пора гроз в Сибири, а гроза всегда сопровождается усилением ветра и переменой его на-правления.

Как ни чувствителен легкий «Финн» к каждому лишнему килограмму веса, с собой было взято все необходимое для длительного автономного плавания: топор, ведра, чайник, посуда, палатки, постельные принадлежности, теплая одежда и т. д. Кроме того, на борту три комплекта парусов, запасные тросы и блоки. Продовольствием запаслись на 10 дней.

Информация об изображении

Схема, воздушных течений на высоте и в приземном (приводном) слое на реке с крутыми берегами

Как всякое гоночное судно, «Финн» во имя достижения высоких скоростей обделен некоторыми мореходными качествами, как то остойчивостью и всхожестью на волну, а также обитаемостью. Гонка на короткой дистанции для «Финнов» длится 2—3 часа, из которых на участки с открениванием приходится 40—50%. Нам же предстояло в течение многих дней просиживать за рулем по 10—12 часов и более. Конечно, ни о каком откренивании, кроме исключительных случаев, речи быть не могло.

Схема, воздушных течений на высоте и в приземном (приводном) слое на реке с крутыми берегами

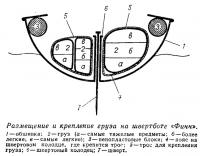

Для повышения остойчивости наших швертботов все грузы разместили с таким расчетом, чтобы центр тяжести лодки находился как можно ниже. Груз располагался по обоим сторонам швертового колодца. Прямо на дно укладывались наиболее тяжелые предметы: топор, инструмент, консервы и т. п. Весь груз заключался в полиэтиленовые мешки или брезентовые пакеты и привязывался выбленочными узлами или «задвижным штыком» за низ швертового колодца. Были разработаны также рекомендации по предотвращению опрокидывания швертботов и их постановке на ровный киль, если это случится.

Перед выходом мы не испытывали наши швертботы с грузом на непотопляемость, однако расчетом установили, что пенопластовые блоки будут удерживать лодки на плаву. Водоотливные окна в транцах всех трех швертботов заклеили, чтобы при необходимости откачивать воду из кокпита и избежать заливания короткой и крутой речной волной с кормы.

На ночь швертботы обычно вытаскивали носом на берег. Спали мы на пайолах головой к штевню, ногами в корму под палубу, где было тепло и сухо: брызги от волн проходящих судов не могли залетать через заклеенные окна в ахтерпик.

Для связи между собой, помимо флажной сигнализации, применялась звуковая при помощи свистков, которые были у каждого рулевого. Для питания огней использовались батарейки от спасательных жилетов — они начинают действовать после заливания их забортной водой. На каждой лодке имелся запас продовольствия, аптечка и спички в непромокаемых мешочках.

Вспоминаются события четвертого дня нашего путешествия — 8 июня. После 15 часов задул ровный низовой ветер силой 3—4 балла. Мои коллеги — Ушаков и Туманов — стали быстро уходить вперед. Зато на фордевинде мой «Финн» идет быстрее. За поворотом, на участке с попутным ветром, я их догоню. Вот и поворот. Пошли левым галсом в полный бакштаг, река в этом месте довольно широкая. Ветер крепчает, появление мощной кучевой облачности говорит о приближении холодного фронта с грозой.

К 17 часам ветер усилился до 8—10 м/с и, судя по всему, будет еще усиливаться. Первым моим желанием было укрыться в устье первой попавшейся речки и переждать прохождение фронта. Но этого я не сделал; во-первых, не хотелось терять отличный ход, во-вторых, беспокоился о своих товарищах, в-третьих, был уверен в себе. Тем более, что за лежащим впереди мысом рока немного поворачивала влево и я мог привестись, если не до галфвинда, то, во всяком случае, до крутого бакштага. Миновать бы только мыс, да отвесную стену скал, которая высилась справа. Рядом с ней можно ждать самого непредвиденного изменения ветра как по силе, так и по направлению.

Держусь от скалы подальше. Здесь швертбот несется, как под мотором, буруны от форштевня поднимаются выше палубы, шкот еле удерживаю в руке. Вот уже траверз мыса, вот проносится мимо скала. Огибаю мыс, привожусь, немного подбираю шкот, с пайола пересаживаюсь на левый борт — кажется, пронесло! В этот момент гик со свистом летит мимо головы, я падаю в кокпит, еле успевая пригнуться. Грот, ни секунды не задерживаясь, с шумом летит обратно. Швертбот привелся, зарылся носом в воду и опрокинулся на правый борт. Сижу верхом на левом борту, оглядываюсь: мыс позади, скала далеко, ветер по-прежнему сильный, но ровный. Улавливаю момент, когда швертбот немного не доходит носом до направления ветра и, встав на шверт, без особого труда ставлю судно на ровный киль. Уваливаюсь до галфвинда и направляю «Финн» к левому берегу. Судно залито водой до палубы, идет плохо. Приподнимаю шверт и становлюсь на палубу у транца. Швертбот поднимает нос и понемногу всплывает. Так подхожу к берегу. Подложив под киль бревно, вытаскиваю швертбот на берег, выбрасываю на песок вещи. Развожу костер и начинаю подсчитывать «убытки». Нет весла, термоса, спасательного жилета. Подмокли постель и одежда, документы, книги.

Солнце скрылось за горой, потянул северный ветер, похолодало. Прошло уже 3 часа после опрокидывания, а моих товарищей не видно. По инструкции они должны были бы вернуться. Начинаю беспокоиться: ведь и с ними могло случиться нечто похожее. Уже собираюсь выходить им вдогонку, как из-за поворота появляются сразу два паруса. Один идет под правым берегом, другой — под левым.

И вот мы все вместе. Делимся впечатлениями. Участок, где перевернулся мой швертбот, Туманов и Ушаков прошли спокойно, не ощутив усиления ветра, затем вышли на длинный прямой плес. Не обнаружив меня по корме, остановились и пошли в лавировку обратно. Но, как сказал еще Чичестер, «против течения и против ветра можно лавировать неделями и оставаться на месте». Примерно то же было и с моими друзьями — за галс и контргалс они продвигались вперед на 100—200 м. В конце концов решили идти на одном швертботе бечевой. Но, как это всегда бывает после прохождения холодного фронта, ветер ненадолго стих, а потом, повернув на 180°, задул с новой силой уже снизу. Оба швертбота вблизи берега резво побежали вперед.

Неблагоприятные ветры и штили поставили под угрозу срыва план нашего путешествия. Решаем идти ночью, надеясь поймать бриз. Лена — многоводная река, течет издалека, вода прогрелась, а берега холодные — на северных склонах местами еще лежит снег. Ночью температурный контраст еще более увеличивается, так что есть все условия для существования ночных бризов.

9 июня в 21.30 кильватерным строем с зажженными огнями наши три швертбота отходят от берега. С заходом солнца мы, как и рассчитывали, поймали ветер. Под самым берегом зеркально ровная полоса шириной 20—25 м, рядом дорожка темной ряби с ярко выраженной границей — это с гор скатывается холодный воздух — желанный ночной бриз. «Финны» в галфвинд бойко бегут по границе между светлой и темной дорожкой Обходя мели, временами приходится удалиться от берега к середине реки, где бриз замирает. При верховом ветре переходим к другому берегу, меняем галс и опять резво бежим вперед. Со встречных судов наводят на нас прожекторы, выхватывая из темноты три белых паруса и бесшумно скользящие по воде корпуса. В час ночи бриз кончается и наступает штиль. Встаем на ночевку.

11 июня приходим в Киренск — самый древний город на Лене. Первые русские поселения по официальным источникам появились здесь в 1628 году. Город стоит на острове, где ему тесно, поэтому он обзавелся многочисленными заречными пригородами.

Тринадцатого после двухдневной стоянки вновь выходим на реку. Ветер верховой, 5—7 м/с. С продвижением вниз по фарватеру река поворачивает вправо, поэтому идем в фордевинд правого галса с расчетом не менять его при повороте реки. Город договорились пройти кильватерным строем. Оглядываюсь — строп хороший. Еще раз оглянулся — один швертбот лежит на боку. Подхожу к пострадавшей лодке: Ушаков в спортивном костюме и жилете плавает вокруг швертбота. Подъем шверта с целью ускорить ход лодки на фордевинде стоил ему оверкиля. Теперь шверт пришлось выдвинуть, чтобы поставить лодку на киль. Все вещи подмокли, но благодаря хорошо продуманному креплению походного имущества ничто не утеряно.

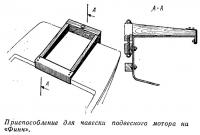

Провожающие на берегу сочувственно ахают и уговаривают отказаться от продолжения плавания под парусами, как от безумной, на их взгляд, затеи. Обещают дать мотор и 30—40 л готового топлива вместе с расходным бачком. Эти щедро посыпавшиеся на нас дары соглашаемся взять. Остаток несчастливого 13 июня уходит на просушку подмоченного снаряжения, изготовление приспособления для навески мотора. Нам привозят «Ветерок-12». На нем нет капота, стартера, карбюратор непонятно как держится, провода обгорели, весь он в пыли и масле. После испытания Туманов находит, что двигатель можно взять как балласт, а в случае острой необходимости он может пригодиться.

Итак, мы теперь с двигателем и с запасом топлива, израсходовать которое так и не пришлось.

С утра 14 июня ветер верховой силой 5—7 баллов. Для нас это много, но решаем все-таки идти, зарифив паруса наполовину. Обогнули остров, на котором стоит Киренск. Ветер немного стих, но главное зашел до 90° слева. Поднимаем паруса полностью, и вскоре Киренск скрывается из виду. Река, широкая и прямая, течет на северо-восток, ветер же дует с северо-запада, так что идем в галфвинд левого галса.

С хорошей скоростью пройдены Бубновка, Змеиновка, Алымовка. Пора обедать. Но мысль сделать остановку на обед изгоняется, как крамольная. На ходу вскрываются две банки тушенки, бутерброды запиваем забортной водой. После Киренска вода в Лене, осветленная могучей горной рекой Киреньгой, прозрачна и приятна на вкус.

Северо-западный ветер продержался до вечера и всю ночь с небольшим ослаблением на заходе солнца. Мы сидим в лодках уже 18 часов. Полночь. Чувствуется усталость и хочется спать, смена позы и пригоршня воды уже не снимает скованности. Но на предложение пристать на отдых раздается единодушно: «Да что вы! Когда нам такое счастье улыбнется. Только вперед!».

К утру бороться со сном стало невмоготу. Сильно похолодало. На себя одето все, что возможно, но из-за неподвижности мы мерзнем. По реке поползли обрывки тумана, ветер после восхода солнца напал стихать. На последних его дуновениях вошли в маленький заливчик. Так появилась очередная запись в судовом журнале: «Ходовых часов — 24, пройдено 230 км».

16 июня стоит мертвый штиль и мы ставим «Ветерок» на швертбот Туманова. Он буксирует нас «цугом», но на первых же километрах этот способ отвергается. Лодки сильно рыскают, водят друг друга, все время сидишь в напряжении. Связали лодки бортами, поставив на средней двигатель. Дело пошло лучше, но на волне в кокпиты от скул стала залетать вода, лодки бьются бортами.

Делаем из швертботов тримаран. Нашли на берегу подходящую доску, положили ее на палубы параллельно поставленных лодок и привязали капроновыми тросами. На первых минутах хода убеждаемся, что лучшего способа буксировки судов, подобных «Финну», не придумаешь. Благодаря жесткости в горизонтальной плоскости можно управлять тримараном с любой лодки, он легко слушается руля й в то же время устойчив на курсе.

Ночь, морось, низкая облачность, переходящая в туман. Но наш тримаран несется вперед, отсчитывая километры. Укрывшись парусами от дождя, мы с Борисом засыпаем, оставив на руле одного Ушакова.

Последние 30 километров идем самосплавом: потрескался стеклопластиковый бимс под «моторным фундаментом», и мы не решаемся вновь завести мотор — все равно сегодня будем в Ленске.

За десять ходовых дней мы прошли более 1000 км, из них 800 — чисто под парусами.