Долго не удавалось подобрать высоту транца и угол наклона гребного вала мотора. После долгих экспериментов была получена скорость 81,3 км/ч при высоте транца 655 мм и угле наклона мотора от вертикали к транцу порядка 15—20°. На трехтонке эти величины составляли 580 мм и 0—5° соответственно. После доводки глиссирующих пластин и винта скорость по прямой составила 84,3 км/ч.

Эксплуатация старого корпуса в течение сезона 1977 г. выявила ряд недостатков обводов, но результаты испытаний были обнадеживающие.

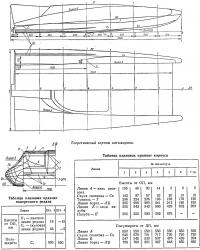

Новый корпус имеет катамаранные обводы с несимметричными поплавками-спонсонами и S-образным профилем несущего моста. S-образный профиль был выбран опытным путем в результате ряда экспериментов. Длина несущего моста — 3320 мм, ширина — 1100. Требования правил по отношению к высоте кокпита определили толщину моста катамарана. Ширина глиссирующей пластины спонсона — 170 мм, угол внешней килеватости пластины — 6°, угол наклона транца — 9°.

Для улучшения приемистости на каждый спонсон установлено по два брызгоотбойника. Внешний (скуловой) брызгоотбойник выполняет двойную функцию; повышает гидродинамическое качество спонсона на разгонных режимах (стартовая зона — поворот) и увеличивает жесткость скулы катамарана. Внутренний брызгоотбойник (дюралевый угольник, полка 20X20) отсекает поток от вертикальной стенки спонсона и тоже создает дополнительную гидродинамическую подъемную силу. Профиль поперечного сечения скулы выбран выпуклым (стрелка погиби порядка 3%) с целью увеличения жесткости скулы, а также улучшения характеристики спонсона на разгонных режимах и при прохождении поворота.

В процессе доводки корпуса на разгонных режимах было опробовано два типа реданов на спонсоне. Первый редан был стреловидным в плане с углом к килевой линии 20°. Высота острой кромки постоянна, равна 15°. Отстояние его от кормы 1500 мм. Позднее для большей эффективности был установлен поперечный редан шириной 100 мм и высотой 30 мм. Для улучшения поворотливости наружная часть редана имеет скулу. Идея редана переменного сечения заключается в том, чтобы с увеличением осадки спонсона в районе миделя (например, на повороте) полезная площадь редана возрастала.

При ходе по прямой поперечный редан «зависает» в воздухе, не препятствуя движению. На волнении он лишь изредка задевает гребни волн, не меняя режим движения корпуса.

Несущий мост катамарана имеет обтекаемую заднюю кромку и несколько больший, чем обычно, ходовой угол атаки — до 8—9° по хорде. При этом он сохраняет хорошую продольную остойчивость, что можно отнести к удачной S-образной профилировке и правильному выбору положения центра тяжести корпуса.

Кокпит судна выполнен большим (1200 мм), по сравнению с требованиями правил. Это сделано для того, чтобы более полно использовать качества катамарана при ходе по ветру и против ветра, а также при разгоне. Если при ходе по ветру выбрать центровку несложно, то при движении против ветра (даже несильного) необходимо внимательно следить за состоянием акватории и углом атаки судна. Как только двигатель набрал обороты, а корпус — скорость (обычно это происходит метров через 40—60 после поворота), нужно переместить центр тяжести (пересесть) поближе к рулевому управлению (передней стенке кокпита). На ходу против сильного ветра корпус совершает иногда небольшие «подлеты», но сохраняет продольную устойчивость (за 3 года участия в соревнованиях и тренировках не было пи одного случая переворота через транец).

Катамаран обладает хорошей поворотливостью. Радиус циркуляции составляет меньше двух длин корпуса. При прохождении поворота спортсмену необходимо сместить центр тяжести вперед — внутрь, а после прохождения поворота — максимально в корму; это способствует быстрому разгону. Скорость на повороте необходимо несколько снизить (до 50—60 км/ч) с тем, чтобы избежать опрокидывания через наружную скулу.

Увеличенное волнение, порывистый ветер — все это требует от спортсмена внимания, особенно при управлении судном с аэродинамической разгрузкой. Можно посоветовать начинать «накатываться» на катамаране на спокойной акватории и при легком ветре. Освоив технику езды по ветру и против ветра, научившись правильно проходить поворот, можно тренироваться на акватории с большим ветром и волнением.

В 1978—1979 гг. катамаран участвовал практически во всех крупных всесоюзных соревнованиях. Любопытны результаты некоторых выступлений; например, в 1979 г. на всесоюзных соревнованиях на приз сборника «Катера и яхты» в г. Лиепая в серии гонок 3X5 миль было занято 2-е место с результатом 67,872 км/ч, а в 10-мильной гонке — 1-е место с результатом 66,160 км/ч. В итоге были завоеваны 1-е место и звание абсолютного победителя.

В том же году на VII спартакиаде народов СССР в г. Воронеже в 10-мильной гонке с результатом 62,43 км/ч было занято 3-е место.

В 1979 г. на первенстве СССР среди команд ДСО и ведомств в г. Нарве в серия 3X5 миль было завоевано 2-е место с результатом 63,110 км/ч.

В процессе подготовки к соревнованиям на катамаране была достигнута максимальная скорость 88,7 км/ч на прямой, причем по соображениям динамики задача получить наивысшую скорость не ставилась — использовался частично погруженный винт с «обычным» диаметром и шагом 240X340 на 0,6 радиуса. Во время тренировочных заездов скорость «на круг» на 2-буйной трассе достигала 67 км/ч, в реальных условиях гонки лучший результат равнялся 63,5 км/ч.

При настройке корпуса на рекордный вариант, что включало в себя установку обтекателя кокпита, уменьшение погружения подводной части мотора «Нептун-23», подбор более «тяжелого» винта и т. д., была получена скорость 94,3 км/ч.

При движении корпус почти полностью отрывался от воды, сохраняя при этом устойчивый угол атаки.

В 1978 г. в г. Гали в «Заездах на побитие рекордов СССР и мира» м. с. м. к. А. Берницын показал на этом катамаране три результата, превышающих мировые рекорды; на километровой трассе удалось развить скорость 91,37 км/ч, на 10-мильной — 69,05 км/ч, на 12-мильной («Фонд») — 86,21 км/ч.

Дистанция 10 миль — 4-буйная, составила 6 кругов, 12 миль — 2 круга на отдельной трассе.

Остается только сожалеть, что эти замечательные результаты не были зарегистрированы как официальные рекорды.

Двигаясь с углами атаки 7—9°, катамаран сохраняет хорошую продольную остойчивость. Разница в скорости при ходе по ветру и против ветра сведена к минимуму и составляет 1—2 км/ч. Глиссирующие пластины катамарана имеют ходовой угол атаки, близкий к оптимальному (4—5°); это позволяет максимально использовать гидродинамическую подъемную силу. Резкая килевая качка, присущая катамаранам, идущим с малой скоростью (например, в предстартовой зоне), сведена на нет установкой поперечного редана. Корпус обладает хорошей приемистостью и достаточной для своего типа обводов мореходностью для условий наших внутрисоюзных соревнований, на которых в заезде участвует 20—30 человек.

К недостаткам катамарана следует отнести небольшой наружный крен при прохождении поворота. Это, очевидно, объясняется тем, что угол скулы на миделе достигает 55°. При прохождении поворота, смещая ЦТ внутрь, спортсмен почти полностью компенсирует этот недостаток. (На более поздних моделях катамаранов был проведен эксперимент; угол скулы на миделе уменьшили До 42—46° — в результате крен полностью отсутствовал.) На большой волне, в период разгона корпус слегка цепляет кормой за гребешки волн, это несколько ухудшает разгон. В остальном катамаран вполне приемлем для участия в соревнованиях различного ранга.

Корпус данного катамарана получился легким, всего 38—39 кг. Достаточно сказать, что после одного сезона эксплуатации масса корпуса (с учетом переделок) составила 40—41 кг. Малый вес корпуса был достигнут за счет подбора материалов (об этом будет сказано ниже), разумного выбора сечений и тщательной постройки. Большое внимание было уделено глиссирующим пластинам и кормовому участку днища. Доводка производилась несколькими номерами водостойкой шкурки с водой и автомобильными полировочными пастами.

На корпусе установлен обычный серийный «Нептун-23». При подготовке было уделено большое внимание выбору оптимальных зазоров между трущимися частями мотора и качеству сборки. Биение шеек коленвала не превышало 0,01—0,02.

Обкатка «Нептуна-23» производилась на разных режимах до полной приработки всех деталей мотора. При обкатке была использована примитивная мулинетка (диск ∅150—200 мм, S=15—20 мм), установленная на гребном валу.

Зажигание лучше выставлять при помощи индикатора часового типа и фиксатора размыкания контактов прерывателя (цепь с батарейкой, лампочкой или миллиамперметром).

Плата магнето должна быть повернута против часовой стрелки на 15—30°, по сравнению с крайним положением заводского варианта, и закреплена неподвижно. Опережение зажигания (начало разм. контактов не доходя до ВМТ) выставляется в пределах 7,5—9 мм, с разницей по цилиндрам не более 0,05.

Порядок работы такой; зазор в каждом прерывателе в пределах 0,5 от заданного выставляют, пользуясь крепежным винтом подвижного контакта прерывателя. Затем, осторожно постукивая маленьким молотком по отвертке, подгибают неподвижный контакт прерывателя, добиваясь синхронного размыкания контактов в пределах 0,05—0,02 мм. Выставляя зажигание, следует помнить, что при увеличении зазора мы делаем зажигание более ранним, а при уменьшении — более поздним. Перед регулировкой зажигания контакты прерывателя полезно зачистить от следов пригорания алмазным надфилем И отполировать шлифовальной шкуркой.

Тщательная подготовка я обкатка двигателя дает возможность получить при высоте транца от килевой линии спонсона катамарана 605—630 мм обороты двигателя до 7500—8000 об/мин. Следует помнить, что при разности 6 зажигании по цилиндрам 1—2 мм наблюдается уменьшение оборотов и падение скорости на 6—8 км/ч.

Гребной вал мотора расположен (визуально) выше уровня воды, но при движении за счет скоса потока проседания спонсонов катамарана, брызговой пелены, поступающей на винт из-под подводной части, движущейся в свободном потоке, погружение винта составляет, очевидно, 0,4—0,5 диска. Гребной вал мотора должен быть расположен параллельно килевой линии кормового участка спонсонов катамарана либо наклонен к транцу до 5—15°; тем самым достигается увеличение погружения винта на данной высоте транца при небольшом уменьшении сопротивления подводной части мотора, за счет безударного натекания потока на подводную часть.

Состояние акватории в процессе соревнований все время меняется и необходимо вовремя корректировать положение подводной части мотора в зависимости от волнения, ветра, характера волны и т. д.

Для оперативного изменения угла установки гребного вала рекомендуется установить регулируемый упор. Для этого устанавливаются перпендикулярно плоскости транца две металлические (сталь, титан) шпильки с резьбой M12X1,75. По ним перемещается поперечина (дюралевый, титановый профиль). Кроме быстрой регулировки угла гребного вала, такое устройство вследствие уменьшения плеча приложения сил, возникающих на винте, уменьшает нагрузки на транец. Это позволяет уменьшить сечения конструкции транца и получить дополнительный выигрыш в весе.

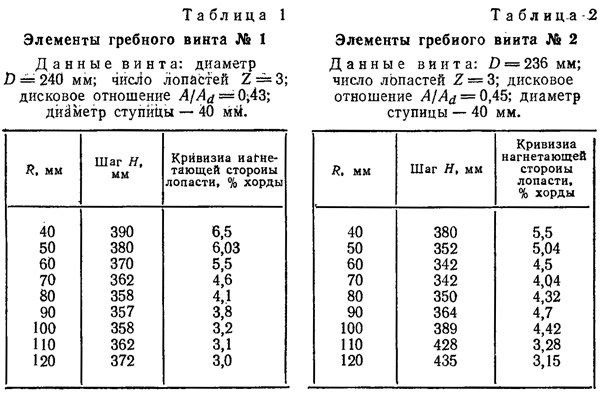

В процессе подготовки к соревнованиям было изготовлено около 10 частично погруженных 3-лопастных гребных винтов. Вся серия винтов изготовлена с аксиально-радиально переменным шагом. Количество лопастей — 3 выбрано с целью уменьшения нагрузок на гребной вал при работе винта в режиме частичного погружения. Улучшается ли динамика с увеличением числа лопастей по сравнению с обычным (2), утверждать Не берусь. Дисковое отношение винтов составляет 0,39—0,45. Кривизна нагнетающей стороны лопасти несколько увеличена (до 5—6%) по сравнению с обычными рекомендациями (1—3%).

Форма лопасти выбрана саблевидной. Профиль лопасти принят выпукло-вогнутый. Максимальная кривизна на каждом сечении нагнетающей стороны лопасти смещена к выходящей кромке винта (на Уз).

Большое внимание уделено качеству изготовления винта. Толщина сечений лопасти Сделана минимальной на краю лопасти (1—1,5 мм) и у корня (3—4 мм). Идентичность лопастей выверялась на шаговых угольниках и на пластилиновой «горке» неподвижно закрепленной на шаговой плите. Все винты были тщательно отбалансированы и отполированы.

Из приводимых в табл. 1 и 2 характеристик двух рекомендуемых винтов видно изменение шага по радиусу, а также значение кривизны нагнетающей стороны лопасти.

Винты изготовлены методом литья по выплавляемой восковой модели из стали 20X13 (возможно также из Ст.3 и Ст.45), 0 ступицы составляет около 40 мм.

Винты работают в режиме частичного погружения. С усилением волнения наблюдается явление кавитации. Корпус при этом ведет влево по курсу, а мотор увеличивает обороты, ход падает. Это явление присуще всем катамаранам с гребным винтом, работающим с малым погружением. Избавиться от этого явления можно, сделав резкое Движение рулем вправо-влево где-то на 1/4 оборота руля. Потери управляемости не происходит.

Для полного устранения кавитации можно рекомендовать увеличение диаметра ступицы до 60—66 мм.

Хорошие результаты дает капотировка подводной части мотора обтекателем, стационарно закрепленным на корпусе.

Катамаран собран по продольно-поперечной схеме набора. Количество шпангоутов позволяет достаточно точно воспроизвести обводы корпуса в материале, выдержав малый вес всей конструкции. Масса поперечного набора (шпангоуты и транец) не должна превышать 5—5,5 кг. При тщательном подборе материалов и правильном применении крепежа суммарная масса шпангоутов и транца составляет 4 кг 600 г. Корпус собирается без применения стапеля на предварительно склеенных и вырезанных лонжеронах продольного туннеля. Определив по чертежу размеры лонжеронов и склеив «на ус» листы фанеры на всю длину корпуса, на них отбивают базовую линию (соответствующую ОП на чертеже) и отстрагивают фуганком. После этого, пользуясь металлическим угольником, разбивают шпацию корпуса.

При помощи таблицы плазовых ординат на подготовленных таким образом листах отбивают линию «А» и линию «Туннеля», добавив к линии «Туннеля» 12 мм — сечение днищевого стрингера (накладного). Левый и правый лонжероны продольного туннеля лучше сколотить и обработать вместе. Вырезанные в размер лонжероны окантовывают двумя рейками сечением 12X12, которые устанавливаются на эпоксидном клею на гвоздях 20X1,5 взагиб с шагом 60—70 мм или на мелких шурупах.

Полностью очертания шпангоута можно не вычерчивать — достаточно вычертить на листе плотной бумаги или фанере очертание поплавков спонсона и отметить на каждом линию крепления палубных и днищевых ветвей. Необходимо помнить, что стрингера днища сечением 12X12 — накладные, за исключением 1 шп. и транца. Палубные стрингера сечением 12X12 и 8Х12 тоже накладные, исключая 1, 3 шп. и транец. Отбивая линию палубных и днищевых ветвей, нужно вычесть из плазовой таблицы размер 12 мм на шпангоутах, имеющих накладные стрингера. Кницы спонсона сначала нужно вырезать в размер из фанеры S=2 мм, затем определить места наложения палубной и днищевой ветвей, разметить и выпилить лобзиком отверстия для облегчения.

Днищевые и палубные ветви имеют одинаковое сечение 30X9 мм, причем такое сечение «набегает» после оклейки реек 30X6 с двух сторон полосками авиафанеры S=1,5 мм. Рейки и фанеру лучше раскроить с припуском по ширине 10—12 мм. После оклейки ветвей полосками фанеры одну сторону реек необходимо отфуговать, после чего следует выпилить рейки в размер на циркульной пиле или отстрогать вручную.

Для сборки шпангоутов выбирают ровный участок стола (верстака), набивают на него лист фанеры такого размера, чтобы плоскости листа хватило для размещения любого шпангоута. На листе отбивают базовую линию, соответствующую ОП на чертеже, и перпендикулярно к ней две линии А — правого и левого спонсонов. Внутрь от каждой линии А прибивают по предварительно отфугованной рейке S=2 мм.

Пользуясь основной плоскостью ОП как базой, симметрично выставляют и закрепляют на листе кницы каждого спонсона, контролируя плотность прилегания кницы к линии А. Разметка наложения палубной и днищевой ветви уже сделана — остается намазать клеем кницу и участки днищевых и палубных ветвей, подлежащих склейке, и запрессовать их гвоздями 20X1,5 в шахматном порядке (шаг 60—80 мм) взагиб.

Фанерные кницы шпангоутов необходимо окантовать рейками 10X10 на клею с запрессовкой гвоздями взагиб. Нужно помнить, что для увеличения жесткости рейки, устанавливаемые в вертикальной плоскости, располагаются с одной стороны кницы, устанавливаемые в горизонтальной — с другой. Транец выпиливается из фанеры S=4 мм, слоями вдоль. Для его окантовки берется более «солидная» рейка 25X16. Обвязка транца по периметру устанавливается на клею и на гвоздях взагиб. Транец набирается из реек до необходимой толщины и запрессовывается струбцинами. Масса транца не должна превышать 2,0—2,5 кг.

Пропилы под продольный набор днища и палубы лучше выполнить предварительно: этим вы сократите трудоемкость работы и ускорите процесс постройки. Пользуясь разметкой на лонжеронах продольного туннеля, устанавливают шпангоуты «на сухую», прихватывая в нескольких местах мелкими гвоздями и струбцинами. Проверив плотность подгонки шпангоутов к лонжеронам корпуса, их устанавливают на клею на шурупы. Подгонка и установка продольного набора особой сложности не представляет, необходимо только помнить, что расстояние между днищевыми и палубными стрингерами не должно превышать 140—150 мм.

После того как установлены днищевые стрингера, в первую очередь нужно обшить плоскость днища: установка днища выровняет все неровности корпуса в продольной плоскости. Заготовки фанеры для обшивки днища вырезаются с припуском и склеиваются «на ус». Край трехметрового куска фанеры отстрагивается фуганком, затем от этого края отбивается ширина туннеля и тоже отстрагивается фуганком. После проверки параллельности двух краев днища производится окончательная подгонка «по месту». Днище крепится к набору на клею с обязательной двухсторонней промазкой клеем. По периметру устанавливаются шурупы с шагом 50—60 мм, по стрингерам — гвозди 20X1,5 взагиб с шагом 90—100 мм.

Слои днищевой и палубной обшивки расположены строго поперек корпуса.

Преимущество сборки корпуса без стапеля заключается в возможности работать попеременно с палубным и днищевым участками корпуса. Тем самым уменьшается трудоемкость постройки — труднодоступные для работы места практически отсутствуют.

Применение минимальных сечений деталей требует от строителей высокого качества работ и материалов. Материалы для изготовления: набор — ель, сосна, кедр. Обшивка: водостойкая фанера 1—2 сорта. Качество строжки, плавность линий нужно контролировать точной линейкой и гибкой рейкой. Для увеличения жесткости обшиваемого корпуса можно рекомендовать временные рейки увеличенного сечения — «сухари». Ответственные места (кормовой участок днища, спонсона) можно усилить полосками пенопласта ПХВ (не растворимого бензином) или оклеить стеклотканью на ЭД. Не забудьте пропилить шпигаты — водопротоки в спонсонах и установить сливные пробки в корме.

В процессе постройки не забывайте контролировать размеры по плазу, отклонения не должны превышать 1—5 мм на палубе и 1—2 мм на днище корпуса.

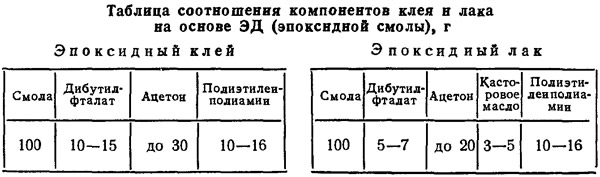

Проверяйте как местные размеры, так и размеры в целом. Шаг гвоздей и шурупов лучше разметить циркулем или по линейке. Применение оцинкованного крепежа и качественного клея — все это увеличит прочность корпуса. Очень важно правильно разводить эпоксидный клей (марки ЭД-5, -6, -20 и т. д.). Не размешивайте компоненты «на глаз», пользуйтесь весами. Излишек отвердителя в смоле, добавленный «для гарантии», делает ее хрупкой.

Рулевое управление спортсмены обычно изготавливают с учетом своих индивидуальных качеств. Можно порекомендовать делать все элементы управления из легкого сплава Д16Т, но толщины нужно выбирать без ущерба для прочности. Диаметр барабана лучше принять равным 100—120 мм — это улучшит удобства управления корпусом. Толщина троса рулевого управления должна быть не менее 2,2—2,5 мм.