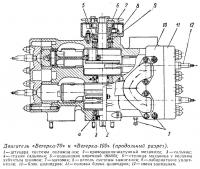

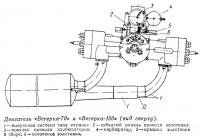

В мировой практике моторостроения гоночные моторы такого рабочего объема обычно делают четырехцилиндровыми с оппозитным (противоположным) расположением цилиндров. Это позволяет получить более уравновешенный двигатель, снизить нагрузки на шатунно-поршневую группу. При разработке «Ветерков» 3 и 4-й модели была учтена эта тенденция.

При оппозитной конструкции двухтактного двигателя в каждой паре его противолежащих цилиндров рабочие процессы всегда осуществляются одновременно. Это позволяет при работе четырех цилиндров иметь только два прерывателя в системе зажигания и только два карбюратора.

Для получения максимально возможных литровых мощностей двигателя пришлось отказаться от простого и надежного поршневого управления впуском. Применен более сложный, но дающий возможность осуществить более эффективную несимметричную диаграмму вариант: золотниковое управление впуском. Использование вращающегося дискового стального золотника выгодно еще и тем, что сечение всасывающего канала, по которому свежая смесь поступает из карбюратора, почти мгновенно открывается полностью; при поршневом газораспределении это происходит постепенно, и полное открытие канала наступает лишь в тот момент, когда поршень находится уже в ВМТ.

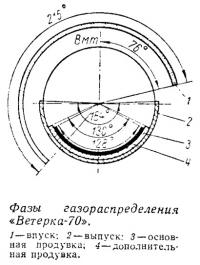

Из приведенной диаграммы газораспределения «ГЛМ-3» видно, что впускной канал открывается при повороте коленчатого вала на 41° от НМТ и закрывается, когда коленчатый вал сделает поворот на 76° после ВМТ. Применение золотника позволяет не только тщательно подобрать моменты начала и конца впуска смеси, но и увеличить общую продолжительность фазы впуска до 180 и более градусов поворота коленчатого вала. Например, если при поршневом управлении фаза впуска на «ГЛМ-1» составляла всего 150—154°, то на «ГЛМ-4» ее удалось довести до 215°.

Среди различных типов вращающихся золотников на впуске тонкий стальной диск наиболее прост конструктивно и обеспечивает вместе с тем наибольшую продолжительность фазы впуска (значительно большую, чем при всех других вариантах).

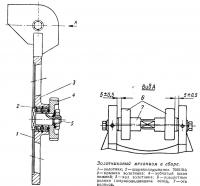

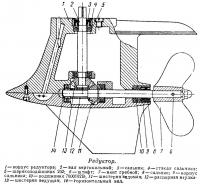

Диск с вырезом сделан легкосъемным; он свободно надевается на четырехгранник специального вала, на другом конце которого закреплен шкив. Такой же шкив есть и на ступице маховика. Вращение посредством натянутого между шкивами зубчатого ремня передается от маховика валу золотника. Зубчатый ремень совершает движение в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, поэтому необходим перевод ремня из одной плоскости в другую при помощи поворотных роликов. Ролики выполнены из обычных шарикоподшипников; для регулировки натяжения ремня ось их закреплена эксцентрично.

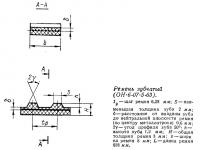

Уточним, что на моторах «ГЛМ» рассматриваемых моделей для привода золотника применен зубчатый ремень Ленинградского объединения «Красный треугольник», выпускающийся по нормали ОН-6-07-5-63. На специальном стенде он испытывался непрерывно более двух часов при вращении шкивов без нагрузки, но со скоростью 17000 об/мин. При испытаниях и позже, при работе на двигателях, он с успехом доказал свою работоспособность, но при условии правильного конструирования шкивов. Оказалось необходимым окружной зазор между зубом ремня и зубом шкива увеличить до 0,7—0,8 мм, а на поворотные ролики (на наружные обоймы подшипников) напрессовать реборды, предотвращающие соскакивание ремня (во время работы он скручивается, что вызывает его перемещение в сторону).

Золотник с основанием и крышкой крепится к одной из боковых стенок картера, в которой имеются впускные отверстия — по одному на два противолежащих цилиндра. Впускные отверстия выполнены так, что при входе в картер горючая смесь встречает наименьшее сопротивление; чтобы уменьшить сопротивление коленчатого вала, толщина кривошипа, расположенного напротив впускных отверстий, уменьшена до 8 мм.

На крышке золотника установлены два карбюратора кранового типа с алюминиевым цилиндрическим золотником. Аналогичные карбюраторы на моторах других фирм обычно снабжены золотником из чугуна, что значительно утяжеляет конструкцию и нередко приводит к поломкам в местах крепления. Увеличение продолжительности фазы всасывания позволило применить на «ГЛМ-3» и «ГЛМ-4» карбюраторы с соответственно уменьшенным проходным сечением, что улучшило запуск двигателя.

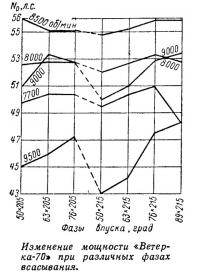

Необходимо подчеркнуть, что для определения оптимальной продолжительности фазы впуска испытателям пришлось провести очень большую и кропотливую работу. Положение золотника при этих испытаниях изменялось перемещением зубчатого ремешка привода золотника на один зуб, что обеспечивало смещение фазы окончания впуска на 13°. Изменение фазы начала впуска достигалось увеличением или уменьшением выреза в золотнике. Во время испытаний «ГЛМ-3» (построенная по их результатам кривая изменения мощности в зависимости от фазы впуска приводится) было замечено, что увеличение запаздывания закрытия впускного канала более чем на 76° увеличивает мощность двигателя на больших оборотах, но резко ухудшает пусковые свойства.

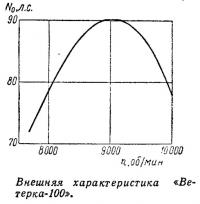

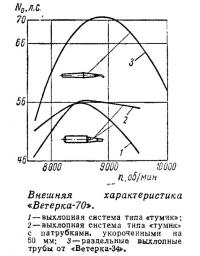

На моторах были испытаны также различные выхлопные трубы: типа «тумик», раздельные от «Ветерка-34» и другие; все трубы можно было передвигать. Снятие характеристик при фиксированном крайнем коротком положении выхлопных труб показало, что укорачивание патрубков выхлопной системы типа «тумик» приводит к увеличению мощности на высоких оборотах, хотя максимальная мощность при этом и не увеличилась; применение раздельных выхлопных труб с подпором увеличило мощность на 14,4 л. с., сместив ее максимальное значение с 8500 об/мин на 9000 об/мин.

При проектировании «Ветерков-70» и «100» в основу был положен принцип максимальной унификации деталей и узлов с «Ветерками-34» и «43». Полученная унификация позволит в производственных условиях перейти с выпуска одной модели на выпуск другой, наладив изготовление лишь нескольких новых деталей. Базовым мотором ряда является модель «ГЛМ-3».

Для «ГЛМ-4» потребуется другой блок цилиндров, но кокиль для отливки в обоих случаях один и тот же, так что различаются только литейные стержни; нужно будет изготовить другие чугунные гильзы, головки блока цилиндров, другие поршни, поршневые пальцы и кольца, а также новый гребной винт. Таким образом придется наладить изготовление деталей всего семи наименований. Добавим еще, что левый и правый блоки цилиндров, отлитые из алюминиемого сплава, совершенно одинаковы, поэтому указанная деталь просто заказывается в удвоенном количестве.

Многие узлы и детали «ГЛМ-1» используются для «ГЛМ-3», а детали «ГЛМ-2» — для «ГЛМ-4». Так, поршни «ГЛМ-1» с незначительной доработкой (укорочение юбки) монтируются на «ГЛМ-3»; поршни «ГЛМ-2» ставятся на «ГЛМ-4»; применяются одинаковые маховики со ступицей, шатуны, подводная часть (с заменой шестерен), подшипники и сальники. Системы батарейного зажигания, охлаждения и топливоподачи также почти одинаковы для всех четырех моделей. Попутно отметим, что на УМЗ разработана и в настоящее время испытывается электронная система зажигания для четырехцилиндровых моторов.

Для характеристики возможностей «ГЛМ-3» укажем, что скутер с этим мотором быстро выходил на глиссирование и легко развивал скорость 135 км/час.

Подвесные гоночные моторы «ГЛМ» — «Ветерок-70» и «100» — уже сейчас позволяют советским гонщикам достигать результатов мирового уровня, и мы считаем, что будущие успехи нашего водно-моторного спорта во многом зависят от освоения и дальнейшего совершенствования каждой из рассмотренных четырех моделей.