На этот раз мы с удовольствием предоставляем слово петербуржцу Виталию Ивановичу Юшину и москвичу Баррикадо Георгиевичу Мордвинову для рассказа об успешном применении новаторского "живого" паруса на "живом" судне. И подчеркнем: это — перспективная самостоятельная разработка большого коллектива. выполненная на высоком уровне с учетом последних достижений техники. Статья представлена в начале 1992 г. Задержка с ее публикацией произошла по независящим от редакции обстоятельствам.

Одновременно пользуемся случаем поблагодарить редакцию журнала "Судостроение" за предоставленную возможность использовать материалы статьи тех же авторов "Научно-исследовательское судно с ветродвижителями "Академик Иоффе" (в №3 за 1990 г.).

В одном из ближайших номеров постараемся поместить статью украинских авторов (В. Микитюк и др.) об их опыте применения жестких парусов-крыльев. Два таких "прямых" трехсекционных паруса площадью по 15 м2 конструкций ЛИСЭД НКИ (см. "КиЯ" №113 за 1985 г.) были установлены на научно-исследовательском судне "Дельта", переоборудованном из 25-метрового сейнера в г. Николаеве. Пока познакомиться с опытом николаевцев можно по публикации в журнале "Судостроение " №4 за 1992 г.

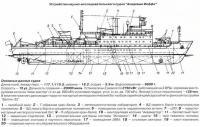

На одном из двух научно-исследовательских судов, построенных в 1988-1989 гг. финской фирмой "Холминг" для нашей Академии Наук, сделан интересный шаг вперед на пути использования вспомогательного парусного вооружения — установлены два управляемых дистанционно жестких паруса нового типа.

Постановка задачи

Инициатором идеи применения вспомогательного паруса — ветродвижителя (далее — ВД) был заказчик судов — Институт океанологии им. П. П. Ширшова. Одно из его двух новых судов, предназначенных для изучения Мирового океана акустическими методами, ориентировано на подачу сигналов, а другое ("Академик Иоффе") — на прием. С учетом назначения судов к уровню шумности всех их механизмов и систем с самого начала предъявлялись особо жесткие требования. Тем не менее потребовался и бесшумный вспомогательный парусный движитель для обеспечения управляемости. и хотя бы самого малого хода судна в режиме "тишина" — при неработающих двигателях. При проведении ряда исследований возникает, например, потребность в бесшумной буксировке акустических систем. При работе в паре возникает необходимость контролируемого изменения расстояния между судами, лежащими в дрейфе, — так называемой "раздрейфовки".

Задача обеспечения бесшумной "раздрейфовки" судов с использованием ВД решалась с участием большого коллектива специалистов Академии Наук, а также ряда организаций тогда еще Ленинграда (ЛЦПКБ — ЦНИИ МФ, ЛКИ, ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, редакция журнала "Катера и Яхты"), г. Николаева (НКИ) и верфи АО "Холминг".

Сложность заключалась в том, что к моменту утверждения финансирования разработки ВД проект самого судна был в основном готов. Паруса могли быть установлены только в строго определенном месте — на развитой надстройке судна с сохранением размеров и положения его мачт и антенн. При больших размерениях 6600-тонного высокобортного НИС (длина — 117 м, ширина — 18 м) общая площадь его надводных конструкций на боковой проекции составляла около 1500 м2, на миделевой проекции — около 300 м2, однако максимальная площадь парусности проектируемого ВД жестко ограничивалась величиной 200 м2.

Это значило, что используемая малогабаритная система ВД должна была обладать очень высокими тяговыми характеристиками хотя бы при ходе полными курсами. В то же время требовалось обеспечить возможность дистанционного механизированного управления парусами, а также быстрой их уборки и аварийного вывода в нерабочее положение при резких порывах ветра.

При столь высоком (около 20 м над КВЛ) расположении ВД появлялось продиктованное соображениями остойчивости судна требование строжайшей экономии веса. Наконец, нельзя было не учитывать требования технологичности и простоты конструкции, поскольку следовало уложиться и в сжатые сроки, и в фиксированные суммы.

Разработка ВД

Основой для проектирования конкретного ВД послужила совместная исследовательская работа сотрудников двух ЦНИИ — морского флота и имени акад. А. Н. Крылова — по изучению возможности использования жестких управляемых парусов на транспортных судах.

Как не обеспечивающие выдвинутым требованиям сразу же отпали альтернативные проработки, такие как "мягкий" — неповоротный прямой парус, поднимаемый на двух заваливающихся мачтах по бортам надстройки, и надувной крыловидный парус. В дальнейшем был исключен из рассмотрения и управляемый жесткий парус "японского" типа, имеющий недостаточно высокие аэродинамические характеристики, и были признаны перспективными только работы в области создания щелевого жесткого паруса.

В этой связи стоит напомнить о разрезных ("вентилируемых") парусах доктора Корбелини; см., например, статью И. Перестюка в №74 "КиЯ" за 1978 г. Это были паруса, набранные из вертикальных лент. т.е. поставленных на некотором расстоянии один от другого "обычных" прямых — прямоугольных парусов большого удлинения. Действительно, суммарная тяга таких полос оказывалась выше, чем сплошного паруса той же площади. Однако на мягком парусе было совершенно невозможно обеспечить оптимальную форму поперечных сечений (профиль) парусов-крыльев по всей их высоте и добиться сколько-нибудь полного использования полезного эффекта их взаимодействия.

Доктор Корбелини испытывал разрезной стаксель, через "щели" которого и происходила собственно вентиляция — обдув засасывающей (подветренной) поверхности одного паруса потоком с нагнетающей (наветренной) поверхности соседнего паруса. Судя по отсутствию информации о продолжении попыток исследования таких парусов, идея не дала ожидаемых результатов. По мнению авторов, это связано также и с принципиальной ошибкой, допущенной разработчиками: ошибка заключается в тоги, что щелевое крыло дает требуемый эффект только при достаточно больших значениях кривизны общего профиля паруса.

На основе испытаний в аэродинамической трубе ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова жестких щелевых крыльев с различной кривизной суммарного профиля можно сделать предварительный вывод, что использование разрезных стакселя, генуи или грота не даст повышения их аэродинамической эффективности. Другое дело — спинакер, кривизна которого, как известно. намного больше, чем стакселя или грота. Здесь использование щелей (вентиляции) может принести зримый эффект — увеличение тяговых характеристик и возможность использования на более острых курсовых углах к ветру.

Идея щелевого ВД уже давно привлекает внимание разработчиков жестких парусов, в конструкции которых гораздо легче обеспечить неизменность профиля парусов-крыльев и образующих поток щелей между ними1.

Считается, что изобрел подобный ВД в начале 70-х гг. Джон Уолкер, нынешний президент английской фирмы "Уолкер Вингсэйл Системс".

В нашей стране первые попытки проектирования жесткого щелевого паруса были предприняты еще в 1986 г. группой специалистов бывшего ЛЦПКБ (ныне ЦНИИ МФ): Б. Н. Захаровым, Г. М. Кудреватым и В. В. Шайдоровым. Однако воплощение идеи в законченном виде впервые можно было видеть только в конструкциях упомянутой английской фирмы. В "КиЯ" №143 за 1990 г. подробно рассказывалось об устройстве экспериментального крейсерского тримарана "Плейнсейл". Каждое из двух его жестких крыльев общей площадью 57 м; состоит из двух частей: неподвижной передней части и поворотной основной части (закрылка). Поворот закрылка делает общий профиль крыла несимметричным и открывает щель — проход для потока, поступающего с неподвижной части крыла на засасывающую поверхность закрылка, что и обеспечивает повышение тяги системы.

На первом этапе экспериментальной отработки ВД была испытана серия крыльев с обычной "авиационной’’ механизацией (система — предкрылок, основное крыло, несколько закрылков). Анализ полученных результатов свидетельствовал о достаточно высоких тяговых характеристиках ВД такого типа. В то же время стали очевидными и его недостатки, среди которых следует отметить сложность изготовления элементов системы, имеющих различную конфигурацию. В связи с этим заказчиком было высказано пожелание разработать конструкцию, состоящую из элементов одинаковой конфигурации, что позволило бы изготавливать их в одной матрице.

С целью отработки ВД с элементами одинаковой профилировки в той же аэродинамической трубе ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова была испытана серия моделей с различными вариантами базового профиля, удлинения крыла, взаимного расположения элементов и конфигурации концевых шайб.

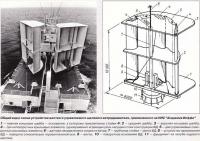

В результате проведенных исследований с учетом всех требований компоновочного характера был выбран окончательный вариант ВД, представляющий ограниченное верхней и нижней шайбами крыло малого удлинения (l=1.25) с криволинейным профилем (f=0.32), составленным пятью одинаковыми крыльевыми элементами. Профилировка этих элементов и просвета между ними обеспечивает выдув потоков воздуха из наветренной области повышенного давления одного крыла по касательной к засасывающей поверхности другого.

Три крыльевых элемента (нечетные) сделаны неподвижными и одновременно обеспечивают жесткость всей конструкции ВД, имеющей высоту 10 м и ширину 8 м. Регулировка просветов от полного смыкания кромок до максимального раскрытия — производится благодаря тому, что два четных крыльевых элемента сделаны управляемыми: они вращаются относительно вертикальных осей, расположенных на расстоянии 26% хорды от носика профиля крыла. При резких порывах ветра поворотные элементы автоматически разворачиваются во флюгерное положение, что сразу же во много раз уменьшает ветровую нагрузку на ВД. Прочность конструкции рассчитана на скорость ветра 20 м/с, а нормальная работа ВД — на скорости 6-16 м/с.

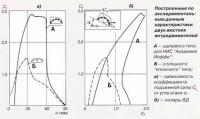

Основные аэродинамические характеристики выбранного варианта ВД и его сравнение с парусом "японского" типа приведены на графиках, построенных по результатам экспериментов. Обращает внимание высокое значение коэффициента подъемной силы в области критического угла атаки и наличие такой области углов атаки (35-55°), в которой эти значения практически постоянны. Постоянство Су max в широком диапазоне а, в отличие от обычных парусов, где наблюдается резкое падение подъемной силы при достижении критического угла атаки, позволяет эксплуатировать ВД в реальных условиях, когда ветер нестационарен по направлению, при углах атаки, обеспечивающих максимальную тягу.

Профиль всех крыльевых элементов — несимметричный. Естественно, что при обтекании со стороны задней острой кромки профиля эффективность его существенно уменьшается. Это значит, что при смене галса ВД будет работать плохо Было предложено несколько схем переворота ВД относительно горизонтальной оси, однако их реализация представляла такую сложность, что было принято альтернативное решение, заключающееся в установке двух одинаковых ВД площадью по 80 м2, один из которых при любом галсе работает в благоприятном. а другой — в неблагоприятном режиме.

На НИС "Академик Иоффе" эти ВД по конструктивным соображениям могли быть установлены только побортно в непосредственной близости друг от друга, что потребовало принятия специальных мер по уменьшению неблагоприятного аэродинамического взаимодействия ВД. Первые же продувки показали, что тяга такой компоновки из двух ВД ниже, чем сумма тяги двух ВД, работающих изолированно. В дальнейшем выяснилось, что для уменьшения взаимовлияния ВД надо накренить подветренный ВД. чтобы вывести его из аэродинамической тени наветренного.

Испытания ВД на судне

Натурные испытания ВД производились в первом опытном рейсе НИС "Академик Иоффе" в Атлантике с 25 февраля по 11 июля 1989 г.

Исследовались следующие вопросы:

- динамика, ходкость и управляемость судна при его движении под ВД;

- исследование параметров неуправляемого дрейфа судна с ВД и без них;

- эффективность использования ВД в крейсерском режиме движения судна под главным двигателем;

- исследование различных режимов движения при одном или обоих неработающих гребных винтах.

Испытания показали, что критический угол атаки ВД равен 75°. т.е. значительно больше, чем « модели, испытанной в аэродинамической трубе. В связи с этим наветренный ВД устанавливался на а=60°, что исключало опасность отрыва потока на нем даже при качке судна. Это очень важно с точки зрения эксплуатации судна, поскольку в реальных ветроволновых условиях отклонение вымпельного ветра от исходного за один период качки достигает ±20°.

Испытания ВД в режиме основного двигателя проводились при скоростях ветра от 6 до 14 м/с с застопоренными гребными винтами, так как развиваемая судном под парусом скорость от 2 до 3.8 узла не позволяла вывести винты в авторотирующий режим. Наилучшим режимом с точки зрения скорости и управляемости судна является ход под углом к ветру 170° при вертикально поднятом наветренном и наклоненном на 20° от вертикали подветренном ВД и углах атаки α=60° по передним и задним кромкам соответственно. В этом случае судно управлялось рулями как в ручном, так и в автоматическом режимах.

В ходе испытаний парусов в режиме вспомогательного движителя оценивалось приращение скорости от работы ВД при ходе под главным двигателем. При скорости хода под двигателем 3.05-13.8 узла установка ВД в рабочее положение обеспечивала устойчивое повышение скорости на 0.3-0.48 узла

Испытания судна в неуправляемом дрейфе проводились с различными забортными системами в процессе выполнения плановых работ экспедиции. Эксперименты подтвердили, что установка одного ВД с наветренного борта приводит к появлению продольной составляющей тяги, направленной в нос судна, и некоторому увеличению скорости дрейфа Расчеты показывают, что максимальная относительная скорость "раздрейфовки" двух однотипных НИС. на одно из которых установлен ВД. будет равна примерно 2.6% скорости ветра. Например, при скорости ветра 20 м/с скорость удаления одного судна от другого составит порядка 1 узла.

Интересный результат дало исследование влияния авторотации ВРШ (вращения под влиянием давления воды на лопасти) на ходкость судна Как показали испытания на переходе Биссау — Рио-де-Жанейро. когда судно шло под одним винтом, вывод второго винта в режим авторотации увеличивал скорость судна с 7.5 до 8.5 узлов. Это свидетельствует о целесообразности установки на судне с ВД специального валоповоротного механизма. который давал бы начальный импульс для раскрутки винта при движении под парусами.

По ориентировочным оценкам, сделанным для НИС "Академик Иоффе", вывод обоих винтов в режим авторотации при ходе под парусами при скорости ветра 14 м/с давал бы приращение скорости порядка 0 8 узла. Это предложение может быть реализовано за счет первоначального разгона при помощи системы "Аквамастер"2.

Продолжение исследований

В дальнейшем был определен новый круг задач, которые не были рассмотрены в первом рейсе. К числу наиболее важных из них следует отнести исследование поведения поворачивающихся элементов паруса при их флюгировании в реальных ветроволновых условиях и дальнейшее совершенствование аэродинамической схемы ВД.

В частности, предложена принципиально новая схема многосекционного ВД с симметричной профилировкой всех элементов, разворачивающихся на 180° относительно вертикальных осей; это позволяет легко производить "перенастройку" суммарного профиля паруса при изменении галса Отработка такого типа ВД. проведенная в аэродинамической лаборатории ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, заключалась в выборе профиля и количества элементов, расположения осей относительно каждого элемента и углов установки элементов. Дополнительно был рассмотрен вопрос о возможных вариантах приведения ВД в нерабочее положение без его заваливания на палубу.

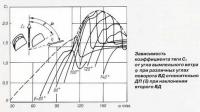

В качестве примера приведем аэродинамические характеристики одного из рассмотренных вариантов многосекционного ВД обратимого профиля (далее — МСВДОП) с f=0.3 и l=1.5 с шестью элементами. В ходе многопараметрических исследований МСВДОП отмечено следующее:

- увеличение кривизны паруса приводит к возрастанию коэффициента подъемной силы;

- при увеличении f отрыв потока на крыле существенно затягивается в область больших углов атаки; например, при f=0.45 крыло обтекается безотрывно вплоть до α=90°;

- увеличение f приводит к уменьшению значения аэродинамического качества Кmax, а поворот последних элементов приводит к его увеличению;

- коэффициент минимального сопротивления в случае обезветривания паруса при помощи укладки элементов попарно равен 0.24, а при ориентации их параллельно один другому 0.11.

Исследования МСВДОП как наиболее перспективного типа ветродвижителя следует продолжать. Основным их направлением является отработка аэродинамических схем ВД для судов различных типов (сухогрузы, танкеры, круизные суда, яхты и т.д.) и оценка топливосбережения при установке МСВДОП на судах конкретных проектов. Следует отметить, что сотрудниками ЦКБ "Шельф" (г. Волгоград) произведена достаточно подробная конструкторская проработка такого типа ВД для танкера водоизмещением 10000 т (проект 18580).

В заключение хотелось бы высказать некоторые общие соображения по поводу использования парусов на транспортных судах в качестве вспомогательного двигателя с целью экономии топлива. Какими бы многообещающими ни были сделанные ранее прогнозы, исследования, проведенные в последнее время различными организациями в разных странах, свидетельствуют о довольно низкой экономической эффективности всех современных конструктивных вариантов парусов. Не случайно же за рубежом приостановлена реализация программ серийного внедрения ветродвигателей (примером может служить "специализированная японская фирма "NKK").

Тем не менее сегодняшние достижения в рассматриваемой области позволяют надеяться на эпизодическое использование парусов новых типов исходя из экологических факторов и каких-то иных — неэкономических — соображений. По оценкам японских специалистов, подобное расширение сферы применения паруса можно ожидать в самом начале следующего десятилетия.

Если говорить конкретно о щелевых жестких парусах, то они могут быть использованы не только на крупнотоннажных морских судах в качестве вспомогательных двигателей, обеспечивающих экономию топлива от 5 до 20%. но и на больших и малых парусниках в качестве основного средства движения. Такими парусами могут быть вооружены, например, круизные пассажирские суда, для которых особую важность представляют безопасность, надежность, возможность полной механизации и автоматизации работы с парусами. На крейсерских яхтах, имеющих достаточно мощные дизель-генераторы, жесткие паруса рассматриваемого типа могут быть использованы как в качестве основных, так и в качестве спинакеров. Работы в этом направлении уже ведутся3.

Следует добавить, что полученные в процессе отработки ЩВД профили обладают уникальными свойствами и могут быть использованы при решении многих прикладных задач аэрогидродинамики. Например, в качестве ветроотбойников. обтекателей конструкций, носовых крыльев самолетов типа "утка", элементов ветрогенераторов с вертикальной осью вращения, волнодвижителей и т.д.

Примечания

1. Следует заметить, что существует и другое направление, когда речь идет об установке системы из нескольких отдельных жестких профилированных парусов-крыльев без использования эффекта их взаимодействия.

2. Винторуленая поворотная колонка с самостоятельным приводом (на НИС "Академик Иоффе" — электродвигатель 600 кВт) для улучшения управляемости на малом ходу.

3. Как отмечено в обзоре А. Хаустова "Экология и судостроение" (см. "Судостроение" №10, 1992), развитие проверенной на НИС "Академик Иоффе" концепции уже позволяет создавать жесткие многокрыльевые паруса со вдвое более высокими тяговыми характеристиками. Выполнена, в частности, перспективная проработка — механизированное парусное вооружение катамарана "Пассат": на каждой из трех его мачт предусмотрена установка шести (по высоте) парных секций таких парусов.