В свое время организаторы регаты приняли решение по очереди менять направление главной гонки через море, омывающее берега двух стран.

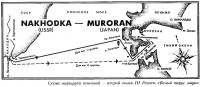

На этот раз предстояли сбор в Находке и примерно 500-мипьная гонке от берегов советского Приморья к японскому о-ву Хоккайдо с финишем в порту Муроран. Яхты I стартовой группы должны были сначала обойти о-в Окусири, оставляя его с правого борта, а затем уже входить в Сангарский пролив. Маршрут меньших яхт II группы был сокращен и проложен прямо на Сангар.

Чтобы яхтсмены смогли состязаться и в умении вести борьбу на короткой кольцевой дистанции, в программу III регаты ввели две 30-мильные гонки: одну в советских водах и другую — в японских.

Теперь коротко расскажем о перипетиях этой спортивной встречи, которая уже стала одним из важнейших событий в жизни парусного флота Приморья.

Первая гонка

За день до старта мы пришли из Владивостока в залив Находка. Степи на якорь. Старпом Володя Гаманов надел акваланг и ушел под воду. Жесткую щетку сменяла тонкая наждачная бумага. Полтора часа упорного труда — и подводная часть яхты тщательно промыта.

Деловое отступление. Хотя и считается, что шероховатости «меньше» 0,1 мм не влияют на ходовые качества, мы, готовя яхту на берегу, полировали корпус так, как это делают гребцы.

Выяснилось, что наш «Цетус» имел некоторую несимметричность фальшкиля. Три вмятины на нем со стрелкой прогиба до 10 мм и общей площадью около 1 м2 пришлось заклеить пенопластом и зашпаклевать, а затем уже заполировать. В подводной части яхты имелись 9 забортных отверстий с выступавшими наружу фланцами. Мы утопили их, установив заподлицо с обшивкой.

Важный момент — мы облегчили яхту. Провели строгую ревизию имущества, учитывая, конечно, что яхта является не только спортивным снарядом, но и домом, в котором предстоит провести 20 суток. Все «лишнее» пошло в рундук. Уже перед самым стартом гонки списали на берег даже парадные костюмы и излишки провизии: яхта стала легче еще на 300 кг.

На заботу яхта ответила прибавкой скорости, особенно заметной в слабый ветер. Когда другие стояли, «Командор» чуть-чуть двигался вперед.

Вдали, у мыса Лихачева, тренировался — «срабатывался» интернациональный экипаж «Радуги». Мы тоже поставили спинакер и сделали несколько галсов рядом с ними. Вместе вернулись в гавань и поехали на вечер встречи участников, которому был придан морской колорит: проводился он в кафе, оборудованном в корпусе бывшей трехмачтовой шхуны. Воспоминания у всех остались самые теплые. Не было никакой казенщины. Много танцевали. Японцы очень хорошо исполнили «Катюшу». Многих из них мы знали по предыдущим гонкам, с некоторыми только что познакомились и присматривались к ним с большим интересом: как-то они поведут себя в открытом море!

Старт первой гонки (треугольник и петля) был назначен на 11.00. Из гавани «Командор» вышел первым (под мотором). За нами потянулись остальные советские, в затем и японские яхты. Оглядываясь на этот караван, наш новый матрос Андрей Сахаров глубокомысленно заметил, что было бы неплохо в такой же последовательности прийти на финиш...

До старта 10 минут — пошла ракета, поднят флаг I стартовой группы. Ветер очень слабый, тяжелые дакроновые паруса стоять не будут: спешно ставим легкую лавсановую геную.

Деловое отступление. Мне уже приходилось (см. №122, 1986) сетовать на слишком скромный парусный гардероб «Цетусов». Не буду снова говорить о его качестве, например, о кевларе, которого у нас не было, но который имелся у большинства участников. Только за несколько часов до старта мы получили спинакер и блупер, сшитые одним из лучших наших мастеров — ленинградцем Коноваловым. Теперь на полных курсах мы могли на равных бороться с соперниками. Однако у нас осталось уязвимое место — лавировка в свежий ветер. Наша генуя для свежего ветра имеет слишком большое пузо, яхта получает чрезмерный крен. Соперники же, обладая парусами из кевлара, могут выбирать их «в доску» и идти без крена с хорошей скоростью.

То, что на острых курсах нам пока противопоставить соперникам нечего, особенно будет сказываться в коротких гонках по треугольной дистанции, когда борьба на лавировке занимает едва ли не важнейшее место. При равном мастерстве участников на короткой дистанции исход борьбы по существу решает материальная часть. Конечно, на длинных дистанциях паруса также очень важны, однако здесь правильнее другой принцип: выигрывает тот, кто делает меньше грубых ошибок. Когда же грубых ошибок не делает никто, выигрывает тот, кто делает меньше промахов...

Стартовая пиния — широкая. Принимаю решение стартовать левым галсом, так как он представляется более выгодным. Все остальные почему-то стартуют правым. Будет очень плохо, если придется, выполняя правила, уступать дорогу всем участникам. Но нет, мы успеваем чуть-чуть вырваться вперед, и другие яхты одна за другой тоже ложатся на левый галс. Поворот они делают почти без ветра, так что отрыв наш увеличивается.

На первой лавировке несколько яхт излишне прижались к берегу и, естественно, попали в струю известного всем встречного течения. Размышлять, почему они это сделали, некогда. Важно, что «Командор Беринг» отвернул в море своевременно, отрыв еще больше увеличился.

Когда яхты прошли треть лавировки, появился ветер. Яхты накренились. Гонка неожиданно быстро приобрела остроту, отстававшие стали нагонять лидеров. В это время нас догнал, в затем и сумел обойти «Ветер» — владивостокская яхта того же типа «Цетус», что и наш «Командор». Секрет успехе ясен. У них и очень опытный экипаж во главе с Павлом Васильченко, и кевларовые паруса...

Впрочем, не только взять реванш, но и просто продолжать борьбу за лидерство нам не позволил ветер: он скис. Все участники проходили оставшуюся часть дистанции, уже не меняя своего положения один относительно другого. Боролись с безветрием, в не с соперниками.

«Командор» пришел к финишу вторым.

После подведения итогов состоялся большой вечер советско-японской дружбы. Наш экипаж установил особенно теплые, я бы сказал дружеские отношения с командой японской яхты «Генгоро». Обменивались опытом, обсуждали перспективы регат Японского моря. Капитан Асанума — зубной врач по профессии — высказался за расширение международных контактов. Он предложил разослать приглашения на IV регату, которая проводится под благородным девизом «Парус мира», яхтсменам всех стран дальневосточного регионе.

Во время пребывания в Находке японские яхтсмены побывали в Восточном порту, в детском яхт-клубе «Антарес», знакомились с жизнью городе, встречались с дальневосточными учеными.

Вторая гонка

Началась она 27 июля опять-таки при слабом ветре. Яхты разделились на две группы. Часть из них пошла на юг по центру залива. А большинство участников взяли курс на м. Поворотный, надеясь попасть в струю течения из устья реки Партизанской. При таком ветре это могло быть очень важным. «Капитан Гришин» возглавил эту группу. Понимая, что находкинцы лучше нас изучили свой район, мы повернули вслед за ними. В цепом это оказалось ошибкой: у Поворотного мы попали в сулой, образованный Приморским течением и струей из залива, оказались без ветра на сильном беспорядочном волнении.

Первой вышла из залива и скрылась в тумане «Радуга», за ней проследовал «Ветер» и только еще через час и наш «Командор» смог оторваться от вконец надоевшего мыса. Около суток мы шли в плотном тумане различными галсами, но неизменно с плохим ходом. Регулярно, каждые 4 часа, выходили на связь с «Надеждой» и «Рифом».

К вечеру первого дня ветер засвежел. Волна все сильнее. Нести спинакер в таких условиях ночью не решились. Поставили его только к 5 утра, когда ветер чуть отошел. На хорошей скорости «Командор» буквально вылетел из зоны холодного Приморского течения.

Вот краткая запись из журнала яхты: «28 июля. 17.00. Следуем курсом 100е в галфвинд. Несем спинакер — "зеленое чудовище", толбой и грот. Скорость 10 узлов. В 17.40 яхта пошла на приведение (брочинг), рулевой Гаманов резкими ударами руля вернул яхту на курс, шкотовые Сипотенко и Пузько быстро потравили, а затем плавно подобрели шкот. От Гаманова поступила тревожная информация: «Яхта плохо слушается руля».

А дальше было «чепе», которое заслуживает более подробного описания. Быстро осмотрели рулевое устройство и тут же обнаружили люфт между румпелем и баллером. На четырех крепежных шпильках из нержавейки поползли латунные гайки — смяло резьбу! Пока мы размышляли, как выйти из создавшейся опасной ситуации, яхту снова бросило в брочинг. Резко возрос крен. Рулевой был бессилен — руль не работал! «Зеленое чудовище» взбесилось. Сильнейшие удары один за другим сотрясали яхту.

В запарке один промах накладывается на другой. Пытаемся убрать спинакер. Начинаем, однако, с того, что упускаем брас. Вшестером повисаем на шкоте, в Сипотенко потравливает спинакер-фал. Какое-то время все идет хорошо — две трети спинакера уже легли на палубу, когда фал оказался потравлен больше, чем нужно, наше «чудовище» улетело за корму яхты и забрало воду. Как мы ни старались удержать свой замечательный новый парус, цепляясь за леерные стойки, силы были слишком неравны. Мы, шестеро, как горох, рассыпались по палубе. парус взвился вверх и выстелился горизонтально метров на тридцать над топом мачты.

Тут мы решили прекратить суматошные метания и действовать по порядку. Самые крепкие ребята — Саша Акулов и Сергей Колбек — спустились под палубу и, ухватившись за имеющийся на баллера ограничитель перекладки, начали управлять рулем без румпеля. Перед ними поставили запасной компас и задали курс. Затем к ним на помощь пришел Андрей Сахаров: обхватил баллер газовым ключом. Получилось! Считаем, что яхта перешла на аварийное управление.

А спинакер продолжает неистовствовать, яхту трясет и бьет, как в лихорадке. Усмиряем его, действуя «по плану». Приводимся, спинакер отходит к корме. Набираем скорость и резко уваливаемся под спинакер, пытаясь как бы надеть его на себя. Один из спинакер-шкотов мелькает над палубой, но поймать его не успеваем.

Вновь приводимся, вновь валимся на спинакер. В конце концов маневр удается...

Из журнала: «18.20. Яхта лежит на генеральном курсе 100°, скорость 9 узлов. Несем топ-бой и грот. Приступаем к ремонту рулевого устройства. Для замены пришедших в негодность шпилек и гаек приходится разбирать двигатель и заимствовать подходящие детали. 19.00 — переходим с аварийного на отремонтированное штатное рулевое устройство, вновь ставим спинакер».

Анализируем случившееся. Наши героические усилия при усмирении спинакера и ремонте руля были направлены на ликвидацию грубой ошибки, допущенной еще на берегу: ведь мы проверяли состояние рулевого устройства! Записываю в свою книжку общий вывод. Не тот экипаж силен, который самоотверженно борется с трудностями. Сильнее тот, который сумел эти трудности предусмотреть, провел гонку, ничего не порвав и на сломав.

Деловое отступление. Нам было известно, что у «Цетусов» слабое рулевое управление. В частности, как показала статистика, на третий год эксплуатации яхт этого типа перо руля отламывается. Наш «Командор» к 19В6 г. уже отходил две навигации, дожидаться аварии смысла не было. Сняли перо руля. Контрольные сверления только усилили наши сомнения в прочности конструкции. Вскрыли пенопласт и увидели, что перо руля приварено к баллеру в одной-единственной точке — остальные швы уже полопались. Изготовили новое перо руля из нержавеющей стали. А на крепление к баллеру румпеля особого внимания не обратили.

29 июля точно по курсу открылась северная оконечность о-ва Окусири. Позже нас стали появляться и другие участники гонки. Если бы финиш был здесь, «Командор Беринг» уже закончил бы гонку победителем. Об этом я и объявил экипажу: мы имеем самое слабое парусное вооружение, но Японское море пересекли первыми!

Деловое отступление. По моему убеждению, подготовительная работа на берегу дает в крейсерской гонке до 70% успеха.

Для выбора верной стратегии совершенно необходимо иметь соответствующую информацию — изучить ветры, течения, приливно-отливные явления и многое другое.

Учитывая ожидаемую скорость яхты на различных участках перехода, мы просчитали возможные маршруты и пришли к выводу, что при пересечении Японского моря будет выгоднее держаться не линии заданного пути, а генерального курса. При плавании вблизи нашего побережья Приморское течение сместит яхту к югу на 15—20 миль, но и при этом не следует вводить поправку к курсу. Яхта пересечет центральную часть моря «ниже» генерального курса, но затем попадет в струю Цусимского течения, которое отбросит ее к северу. И при подходе к точке поворота — м. Ипахо на о. Окусири — мы должны оказаться точно на линии заданного курса.

Наш расчет был верен. Одним курсом мы пересекли море и вышли на мыс, в то время как другие участники лавировали к нему с севера или спускались под спинакерами откуда-то с юга.

В течение месяца мы принимали факсимильные карты погоды, прогнозировали дальнейшее развитие ситуации, а затем контролировали правильность своих расчетов. К моменту старта в Находке мы уже вжились в гидрометеообстановку района, начали чувствовать «кухню погоды» в Японском море. Во время гонки это значительно облегчало принятие решений.

До финиша, однако, еще далеко — надо пройти два довольно сложных в навигационном отношении пролива и пересечь залив Вулканический.

В пр. Окусири противный ветер свежеет. Мы вынуждены взять одну пинию рифов на гроте, заменить геную стакселем. На лавировке лидерство свое сразу начинаем терять — пропускаем вперед одного сопернике за другим.

Все яхты лавируют по центральной части пролива, преодолевая встречное течение, имеющее здесь скорость 1—1,5 уз. Под берегом о-ва Окусири оно вдвое сильнее. А вот под берегом о-ва Хоккайдо приливно-отливные течения накладываются на это постоянное течение, временами останавливая его и даже поворачивая вспять, т. е. делая попутным.

Деловое отступление. К решению сложного вопроса о выборе пути в пр. Окусири мы были подготовлены. При проработке маршрута рассчитали на несколько суток время наступления здесь полных и малых вод и определили, когда и как работает у берега суммарное течение. Прямо на карте мы заштриховали области и надписали время, в течение которого оно будет попутным. Это была, говоря языком шахматистов, наша «домашняя заготовка». Теперь получалось, что мы можем уверенно идти под берег о-ва Хоккайдо, рассчитывая на помощь течения, тогда как все борются с ним...

Конечно, смущало то, что такой вариант избрали только мы. Ведь не могли же японцы не знать характера течений в своих родных водах! Но и терять нам было нечего — лавировка уже превратила нас из лидеров в аутсайдера. Это оправдывало риск.

Так или иначе, но вдоль берега Хоккайдо мы шли «в гордом одиночестве». Проплыли мимо яркие огни порта Эсаси (где был старт предыдущей регаты). «Командор» оказался среди множества рыболовных судов: при ярком свете люстр они ловили кальмара. Рыбаки дрейфовали на плавучих якорях. А чтобы судно не рыскало, каждое несло на корме маленький парус — что-то вроде двухскатной палатки. Разглядев флаг, рыбаки приветственно махали нам. Вся Япония знала о проходящей регате: пресса и телевидение постарались!

Из журнала: «4 часа утра. Смена вахт. Ветер исчез. Полный штиль!»

Меня охватило отчаяние. А если соперники продолжают сейчас идти с прежним ветром! Хуже всего то, что слабое попутное течение понемногу тащит «Командора» прямо на о-в Иосисима. Несчетное число раз мы ставим и убираем паруса — топку никакого. Хода нет. Яхта неуправляема.

Мы у входа в Сангарский пропив. Как в воронку, вливаются в него воды Японского моря. Мы стоим у края этой воронки и нас неуклонно несет но не столько в пролив, сколько на скалы. Готовим якорь к отдаче, двигатель к запуску. До берега не более полукабельтова. С маяка подают звуковые сигналы — предупреждают об опасности. С той же цепью ближайшее рыболовное суденышко изменяет курс, подходит к яхте и с него сигналят нам всеми возможными средствами. Мы валимся с ног от усталости, однако продолжаем свои, казалось бы, безнадежные, попытки поймать парусами хоть какое-то движение ветра. И наше упорство оказывается вознагражденным: «Командор» очень медленно проплывает в опасной близости мимо черных скал Иосисимы и мы оказываемся у входа в пролив... первыми. Как раз в эти минуты поднявшееся солнце разгоняет туман и мы видим паруса яхт далеко позади.

Впрочем, обстановке меняется с невероятной быстротой — долго торжествовать не приходится. Где-то мористее появляется слабый ветерок. Все, кроме нас, начинают, получая ход, по большой дуге приближаться. Первым добирается до мощной (7 узлов!) струи попутного течения Сангарского пролива «Ветер». Неудивительно, что здесь он мчится с «бешеной» скоростью и через час уверенно скрывается за горизонтом, провожаемый завистливыми взглядами штилеющих «командорцев».

Нет. мы не сидим, сложа руки. Борьба продолжается. Пока остальные наши соперники еще только приближаются, мы снова и снова делаем все возможное и невозможное, чтобы максимальной площадью парусности поймать хоть какое-то дуновение ветра и «зацепиться» за струю течения. И в конце концов это удается. Так или иначе, но вторыми оказываемся в Сангарском проливе мы. А здесь и течение, и свежий попутный ветер (проходящий мимо теплоход «Туркмения» обещает, к нашей радости, его дальнейшее усиление).

Идем одни. Впереди не видно «Ветра» — он ушел далеко, за кормой тоже никого нет — все отстали. Ветер и впрямь усиливается до 15. затем и до 20 м/с. Временами скорость яхты достигает 14 узлов.

Все выдохлись Здесь я почувствовал, что сил может не хватить Вот Андрей спит на палубе в парусах — убрать их у него сил нет. Его зовут перекусить, он не реагирует. Тогда я командую потравить топенант спинакер-гика. Андрей тут же вскакивает и из множества концов безошибочно выбирает именно топенант. Только ничего травить ему не позволяют: дают «фирменного» кофе (много кофе, немного сахару, чуть-чуть кипятку) и насильно кормят.

Сейчас отдохнувших нет. Я выбираю из не спавших Сергея Копбека, Валеру Пузько, Сашу Акулова и Сергея Сипотенко. Они из разных вахт, но, пожалуй, еще могут управлять яхтой. Гонка продолжается.

Быстро сменяются береговые картины. Проносятся живописные поселки, виадуки в горах, железнодорожные и автомобильные паромы. Где-то под нами остается самый длинный в мире подводный тоннель, соединяющий о-ва Хоккайдо и Хонсю. С учетом течения скорость «Командора» временами доходит до 20 узлов, так что слово «проносятся» вполне оправданно. Вскоре ветер усиливается настолько, что нести большой спинакер становится опасно, яхту сильно раскачивает с борта на борт. Учитывая, что все сильно устали и внимание притупилось, даю команду его убрать. Часа два идем под гротом и генуей — всячески отдыхаем. Соперников не видно. Впереди только «Ветер» — это мы знаем из сообщений встречных судов.

Отдохнув, поднимаем малый спинакер для свежего ветра и снова набираем великолепную скорость...

У мыса Эсан нужно повернуть на 90е. чтобы следовать на северо-запад, пересекая Вулканический запив. Сомневаюсь, следует пи проходить мыс Эсан вплотную! Обычно «на мысах» наблюдается усиление ветра, а у нас это и так сверх всякой меры. Если же огибать мыс на большом расстоянии, сильное Сангарское течение может далеко отбросить яхту от генерального курса. Принимаем решение обходить мыс вплотную. С фордевинда переходим вначале на бакштаг, затем на галфвинд. Яхта кренится очень сильно, нижняя шкаторина спинакера скользит по воде. Я готов дать команду «убрать спинакер» в любую секунду, но слова эти буквально застревают. Под спинакером «Командор» летит по глади залива. Именно глади — волны нет совершенно.

Справа позади, где-то в 2 милях, замечаем яхту. Не верим глазам — это «Ветер»! Вероятно, они промедлили у Эсана, а теперь попали в штилевую зону.

Из журнала: «"Командор" проходит еще около мили и тоже останавливается. 16.20. До финиша 30 миль. Полный штиль! Мы уже отдохнули. Мы полны сип. Присутствие конкурента удваивает их. Непрерывно варьируем парусами. Над нами кружит вертолет с журналистами. Снимают, приветствуют. Но нам не до приветствий».

Всех охватило чувство близкой победы. Каждый старается что-либо сделать для продвижения «Командора». Даже говорить стали вполголоса. Леня Савицкий — корреспондент телевидения — непроизвольно принимается посвистывать, вызывая ветер. Заметив в сторону от курса слабую рябь, долго стараемся выйти на нее. И вот слабенький ветерок чуть шевелит складки спинакера и мы идем, хоть и понемногу, но продвигаясь к финишу. Идем, хотя стрелка лага как стояла, так и стоит на нуле.

За 5 часов едва пи продвинулись мы на 1,5 мили, но успели оторваться от своего главного конкурента.

Вот показался впереди входной мол и на его фоне ярко освещенные финишные знаки. Видно множество катеров со встречающими. Скорость наша чуть больше узла, но и скорость встречного течения примерно такая же. Делаем несколько длинных галсов поперек курса. Все нервничают, теряют самообладание. Я не знаю, что можно предпринять! Кажется, нас несет назад...

В это время рядом появляется парус. Неизвестная яхта тоже борется с течением. Мы с Сергеем Копбеком (он сейчас на руле) не верим глазам: ведь все соперники должны быть далеко позади. Видимость была хорошей, за кормой у нас никого не было. Просим разбудить Володю Гама-нова. Он свежим глазом быстро схватывает ситуацию и громко объявляет, что яхта — нам не противник. У нее парусное вооружение «7/8», да она и меньше яхт нашей стартовой группы. Немного погодя к великой общей радости узнаем «Капитана Гришина». Они явно идут первыми в своей 11 группе. Заранее поздравляем их с успехом!

Еще пару часов продолжаем сражаться со встречным течением при почти полном отсутствии ветра. Финишируем в 3.53 ночи. Яхта ярко освещена лучами прожекторов. Приветствует нас множество незнакомых людей. Два катера сопровождают «Командора» к месту карантинной стоянки в огромной гавани. С обеих сторон и впереди зарево города. Помню еще, что курс яхте пересекает стая дельфинов. Их черные спины отпивают антрацитом, сверкая в свете береговых огней.

Последние сутки гонки прошли как во сне. От отчаяния к восторгу переход мгновенный. Мы счастливы.

Утром швартуемся к причалу, где нас встречают уже по всем правилам японского гостеприимства — с цветами, приветственными плакатами, флагами, песнями и улыбками.

Отдохнули и пришли в себя далеко не сразу. У меня еще сутки после финиша пальцы дрожали от напряжения. И хозяева береговой культурной программы, хорошо знающие, что такое море и парус, не удивлялись и не обижались, когда на том или ином мероприятии тот или иной из гостей-яхтсменов неожиданно начинал «клевать» носом...

Деловое отступление. Мне уже приходилось говорить о желательности немедленной смены рулевого, как только появляются первые признаки его усталости. Прошедшая гонка еще раз подтвердила важность этого правила. Дополню сказанное ранее еще одним соображением.

Будем считать, что все участники регаты выступают на одинаково хороших яхтах и обладают равным спортивным мастерством. При этом становится особенно важно, как умеет капитан рационально распорядиться своим главным оружием — полностью использовать мастерство и силы каждого члена экипажа. Вот простейший пример. Обычно после старта все возбуждены и несколько часов находятся на палубе, остро переживая события начала гонки, обсуждая возможный ход ее развития. Спустя 5—7 часов жизнь входит в нормальную колею, но вахту принимают плохо отдохнувшие яхтсмены, которые физически не могут работать на своем самом высоком уровне.

Мы поставили задачу так распределить силы, чтобы сохранить максимально высокую работоспособность до финиша. Осуществить это в полной мере, может быть, и не удалось, но по истечении трех суток борьбы у нас еще оставались некоторые резервы. Во время почти 10-часового штиля в Вулканическом заливе экипаж «Командора» работал великолепно: до сотни раз сменил паруса и вырвал заслуженную победу!

Можно долго рассказывать о прекрасной муроранской гавани, вмещающей до 1000 судов одновременно, и о том, какая чистая в ней вода — ночью дельфины здесь не померещились! Очень интересен здешний аквариум (в нем, кстати сказать, мы впервые увидели пираний — они оказались похожими на прозаических карасей). Огромное впечатление произвел городской дворец науки и техники для подростков с 1000 действующих экспонатов.

Капитанов принимал мэр города Ивата Хироси. Он назвал парусный спорт «игрой богатых», пояснив, что такие яхты, как у нас, у них приобретают лишь кооперативы. Он очень удивился, когда узнап, что флот Владивостока насчитывает около сотни килевых яхт — в Муроране едва пи наберется десяток.

Затем состоялись экскурсии по острову, поездки в Отару и Саппоро.

Третья гонка

Заключающая регату гонка проходила 3 августа. Ввиду отсутствия ветра дистанцию сократили вдвое — до 1S миль. По замыслу организаторов гонку должны были наблюдать тысячи горожан, маршрут специально проложили вдоль берега. Однако с утра стоял такой плотный туман, что никто яхты видеть не смог, а мы лишь с большим трудом отыскали нужный стартовый буй. Предварительную проработку дистанции мы не делали, понадеявшись, что успеем сориентироваться на месте. Однако береговые ориентиры скрылись, а сильное течение, наложенное на приливо-отливное течение, которое меняется в течение суток, окончательно запутало обстановку и при слабости ветра стало играть решающую роль.

В результате на финиш мы пришли третьими из 12 стартовавших яхт. Только запас очков, набранных в первой и особенно во второй — главной — гонке, позволил «Командору Берингу» выйти на общее первое место. Второе место в регате занял «Ветер», третье — «Радуга» со смешанным экипажем (капитан — Хадзиме Саватари, старпом — Виталий Тимофеев).

Прощаясь с советскими яхтсменами, член японского парламента Хатояма Икио сказал: «СССР — ближайший наш сосед, а с соседями надо дружить. Эти слова я впервые услышал в детстве от своего деда, государственного деятеля, который в 19S6 г., несмотря на явное противодействие некоторых сил. подписал Декларацию о дружественных связях с СССР. У нас много общего. Одно море омывает наши берега. И, наконец, у нас одно небо, которое можно сохранить ясным лишь общими усилиями!»