Многие и сегодня, как и полвека назад, недооценивают важность дальних плаваний под парусами, считая их «лишь приятным развлечением, которое времени отнимает много, а дает чего-либо мало». Стоит напомнить, что замечательный советский моряк-парусник адмирал Ю. А. Пантелеев в вышедшей недавно последней своей книге воспоминаний «Парус — моя жизнь» полемизирует с такой точкой зрения. Всем содержанием этой книги он убедительно доказывает: плавания под парусом в открытом море поистине незаменимы как для воспитания настоящего яхтсмена, так и для создания сплоченного коллектива из находчивых, закаленных к сильных людей, проверенных в борьбе со стихией.

За последние десять — пятнадцать лет дальние плавания крейсерские гонки стали вновь занимать достойное место в деятельности наших яхт-клубов и парусных федераций. Появились у нас и современные, хорошо оборудованные яхты, и опытные экипажи. Ежегодно проводится около десяти открытых зональных и всесоюзных соревнований с участием крейсерско-гоночных яхт; при этом по числу яхтсменов-участииков некоторые из них уже давно вышли на уровень самых больших регат на яхтах олимпийских классов. Дело теперь за тем, чтобы и отношение к парусному спорту открытого моря повсеместно было соответствующим его значению.

Читатели журнала, безусловно, уже обратили внимание на успешный опыт участия советских яхт в международных крейсерских регатах и, в частности, в Операциях Парус. В минувшем году, выступая в гонках очередной XV Операции, две наши яхты впервые в истории советского парусного спорта дважды подряд пересекли Атлантику. В следующем номере будет опубликован рассказ об этом капитана Виктора Гусева. А пока отметим: дело, начатое полвека назад, — в надежных руках. И дальнейшее развитие крейсерских плаваний, имеющих неоценимое прикладное значение, представляет одну из важнейших задач, стоящих перед отечественным парусным спортом.

Это были трудные и голодные, но славные годы. Молодая Страна Советов залечивала раны, нанесенные гражданской войной и интервенцией, разворачивала индустриализацию, перестраивала быт. И в одном ряду со звонкими лозунгами первой пятилетки был выдвинут партией лозунг: спорт — массам! Ставилась задача огромной социальной важности — сделать все для организации по-настоящему массового физкультурного движения.

Дух перемен коснулся и парусного спорта, до революции бывшего привилегией избранных. Теперь пришла пора «орабочить» его. В середине 20-х годов созданный в военное время для оморячнвання призывников Всевобуч передал суда профсоюзам. И закипела работа. Во всех больших и малых яхт-клубах Ленинграда стало людно и шумно. Молодые рабочие, комсомольцы восстанавливали береговые сооружения, ремонтировали и как могли вооружали уцелевшие с царских времен разношерстные и разномастные яхты. Приток молодежи, интерес к ранее недоступному для нее парусу все увеличивались. Были у нас тогда опытные яхтсмены-учителя, такие как инструкторы Всевобуча М. В. Висленев и Ф. М. Шедлинг, А. В. Савельев, Ю. А. Пантелеев, Н. Ю. Людевнг. Они уже подготовили таких яхтсменов, как С. А. Белов, А. А. Кукин, Ю. А. Пылков, А. Н. Мешков, братья В. Г. и Н. Г. Щепкины, К. А. и М. А. Михайловы. А вот яхт, сколько-нибудь пригодных для выхода в море, было мало — на весь город не больше 70 вымпелов. И среди них практически не оказывалось судов однотипных, на которых можно было бы проводить настоящие гонки1.

Новые задачи по развитию массового парусного спорта требовали и совершенно иного подхода к строительству яхт — новых, советских яхт. Необходимо было прежде всего определить техническую политику в яхтостроении. Поэтому в 1929 г. Всесоюзный совет физической культуры принял первую в стране «Классификацию яхт», в дальнейшем сыгравшую немаловажную роль. Заметим, что в царской России никакой классификации, никакой единой политики не было и быть не могло: яхты строились или, чаще, покупались за границей всецело по вкусу и в зависимости от толщины кошелька заказчика-судовладельца. В результате появилось множество малочисленных классов и яхт, которые ни к какому классу причислить было нельзя вообще. Такое хаотическое «наследство» стало балластом.

В обсуждении вопроса — какие же яхты строить в первую очередь? — приняли участие виднейшие яхтсмены. Известный советский моряк-парусник Д. А. Лухманов выразил свое мнение так: «Нам нужны дешевые и крепкие, изящные, но простые, вместительные и высокомореходные спортивные суда. Яхта, стоящая бешеных денег и годная на два-три гоночных сезона, это — абсурд, бред больного ума Рокфеллеров, не знающих, куда девать украденные у трудящихся миллионы; такая яхта нам не нужна».

Первая советская классификация и предусматривала создание надежных и долговечных, недорогих яхт, пригодных для массового спорта. И не поощряла строительство дорогих яхт для классных гонок с малочисленными экипажами. Это было закономерно, единственно правильно: страна выполняла первую пятилетку, каждая копейка была тогда на учете!

В соответствии с принятой классификацией в 1930 г. было решено построить в Ленинграде серию больших крейсерских яхт водоизмещением до 40 т, способных выходить в открытое море с командой вплоть до 20—25 человек. Разработка проекта была закончена в 1932 г. Тогда же по инициативе Осоавиахима, организовавшего подписку на фабриках и заводах Ленинграда, были собраны и необходимые денежные средства.

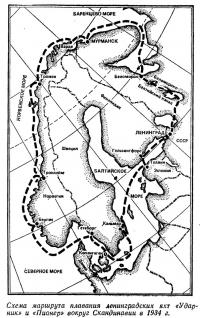

Две первые яхты серии — «Ударник» и «Пионер» — были закончены постройкой на верфи «Спорт-судостроитель» в 1934 г., и сразу же было принято решение испытать первенцев советского яхтостроения в большом плавании открытым морем. Маршрут этого первого по-настоящему дальнего похода2, в подготовке которого принял активное участие С. М. Киров, предусматривал посещение ряда портов прибалтийских стран, выход через проливы в Северное море, огибание Скандинавского полуострова с заходом в ряд норвежских портов, а затем — финиш в Мурманске и возвращение в Ленинград через Белое море и тол',ко что введенный в строп Беломорско-Балтийский канал.

Экипажи яхт составили 44 молодых физкультурника; в основном это были передовики, рабочие-металлисты ленинградских предприятий. Хорошо помню как проводился отбор кандидатов из числа молодых яхтсменов: на общем собрании публично обсуждались личные качества каждого. В газетных корреспонденциях названы поименно лишь четверо: конструктор Ильин с «Красного Путиловца», Илларионов — нормировщик с завода имели Кулакова, слесарь Елисеев, студент Кончинский. Известно, что были в числе членов команд москвичи, а также представители молодежи из Одессы и Горького, Самары, Сталинграда и Саратова. Известно и то, что далеко не все из них были опытными яхтсменами: некоторые выходили в море едва ли но впервые.

Командором столь ответственного похода был назначен председатель бюро физкультуры облпрофсовета К. А. Уинам, а «техническим руководителем» — яхтенный капитан дальнего плавания» (была тогда такая квалификация) Владимир Григорьевич Щенкин. Он же шел капитаном «Ударника». Старпомом у него был Н. И. Васильев, вахтенными начальниками — молодые яхтенные капитаны 10. Е. Голубев, И. И. Сметании и Ю. Н. Минин. На «Пионере» капитаном шел Г. Ф. Гефдинг, старпомом — Н. Аляев, а боцманом — опытный моряк и такелажник А. II. Мацкевнч.

Провожали яхты в поход вечером 9 июля в празднично украшенной гавани существовавшей тогда межсоюзной школы морского спорта Леноблпрофсовета (там, где сейчас расположен яхт-клуб «Водник»). Как писал не очень-то сильный в морском деле корреспондент «Ленинградской правды», в тот день «сотней цветов играли флаги сигнального хода (свода?), через Невку со стороны парка культура к яхтам приблизились десятки лодок с отдыхающими». «Ударник» и «Пионер» блистали свежей краской и лаком. На шканцах выстроились экипажи в аккуратных синих костюмах и яхт-клубовских фуражках с белыми чехлами. Начинается короткий митинг. «И вот,— снова процитируем ту же газету от 10 июля, — трепыхая под слабым ветром, взвиваются алые знамена на новых судах. Короткая команда: распускаются паруса, и сопровождаемые массой лодок и яхт «Пионер» и «Ударник» двигаются в путь»...

Сначала идут хорошо знакомые ленинградским яхтсменам места. Яхты минуют Кронштадт, проходят Толбухин маяк. Первая встреча: военный корабль с гордым названном «Красное знамя». На его мачте взвиваются сигнальные флаги: «Физкультурникам-яхтсменам — счастливого плавания в скандинавских водах!»

А погода для начала плохая. То и дело дождь. Дует встречный шквалистый ветер, на порывах заметно сильнее 6 баллов. Появляются первые записи в чистых вахтенных журналах, дневнике похода: «Яхты прекрасно справляются с волной и почти не чувствуют шторма. Команда бодра и весела. Даже те, кто «отдает дань морю», подтянув ремешки, делают ото с шутками».

12 июля. Первый заход в иностранный порт. Это Гельсингфорс — нынешний Хельсинки. Позднее яхтсмены рассказывали, что их поразила необычайная тишина и чистота города. Им объяснили, что это «летняя тишина», что все приличные люди «живут па дачах». Однако слишком много людей, одетых в рабочие костюмы, сидело без цели на скамейках в скверах. Многие пытались продавать трехкопеечные вещи. Они явно не были похожи «на купцов, семьи которых на даче». Никакой встречи с финской молодежью не получилось. После посещения советского полпредства (доклад, вечер самодеятельности) экипажи «Ударника» и «Пионера» вернулись на яхты, провожаемые всей нашей колонией.

Тяжелое впечатление оставил и Таллин. Молодых советских рабочих буквально потрясло увиденное: громаднейшие заводы стоят в бездействии.

19 июля. Швеция. Город Кальмар — город старинных замков и роз. Розы на улицах, бульварах, в витринах, во дворах и в окнах домов. Словом, не город, а огромнейший букет роз. Но вот в рабочем кафе выступает шведский коммунист. Он говорит: «Вы видели много роз. Но они не для нас — рабочих. На нашу долю выпадает очень много шипов. Из 20 тысяч жителей работают только 2—3 тысячи. Где уж тут цветы, когда нет хлеба!»

На обеде, устроенном в честь шведских активистов рабочего движения, гости рассказывали о том, как буржуазная печать описывает ужасное положение «русских пролетариев». Показали газету, где черным по белому было напечатано: «Советский Союз давно уже питается только шелухой от картошки!» Шведы смеются: мы пытались выяснить, куда же у вас девается сама картошка?

Дания. Копенгаген. И здесь — пустые доки, безлюдные верфи. Город поражает обилием магазинов, где нет покупателей. На второй день стоянки наши физкультурники были гостями спортивных клубов рабочей оппозиции. Вот запись о впечатлении от этого визита: «Бедность клуба совсем не гармонировала с роскошью центра города. Футбольная площадка — пустырь, сарай для спортивных занятий. С какой жадностью датские рабочие спортсмены слушали рассказы о наших стадионах, о жизни нашей рабочей молодежи»...

Около яхт, стоявших у главного причала на Ланген-линне, собралась огромная толпа. Полисмен вызвал наряд, толпу разогнали. Но через четверть часа народу стало еще больше — тогда полиция «махнула рукой». Та же картина повсюду, во всех пунктах захода. В Тронхейме «на берегу сотни народа с красными флагами поют «Интернационал» и хором кричат «Рот-фронт!». В рабочей поселке Варде («бедно и грязно, жизнь дорога») едва ЛИ не все его жители собираются на берегу — интерес к СССР громаднейший. Снова и снова просят объяснить, что означают названия наших яхт. И не так-то легко им понять, что такое — соревнование, кто такие — ударники.

Само сочетание слов —яхтсмен и рабочий — здесь кажется невероятным. А в то, что эти большие белоснежные яхты построены руками ленинградских рабочих по своему проекту и полностью из своих материалов, западные яхтсмены просто отказывались верить. Даже марка Челябинского тракторного завода на двигателе их не убеждала: ведь все эти семнадцать послереволюционных лет буржуазная печать трубила о разрухе и голоде, начисто замалчивая успехи Советского государства.

Датская «Политинеи» в те дни писала: «С удивлением заметив красный флаг с серпом и молотом на двух красивых ваттах, копенгагенцы предполагали, что на борту яхт находятся кто-нибудь из высоких русских чиновников, может быть, даже сам народный комиссар. Эти предположения но оправдались. Пассажиры — обыкновенные рабочие, которые отличились в работе и в награду получили возможность участвовать в этом путешествии. И при этой необыкновенной поездке, устроенной профсоюзами, рабочие сами выполняют всю матросскую работу, сами управляют судами и являются прекраснейшими моряками».»

А плавание это никак нельзя было назвать простым. Весь переход вокруг Скандинавии проходил при неблагоприятной погоде со штормовыми противными ветрами, туманами, опасными течениями. Следуя вдоль побережья Норвегии, яхты держались мористее, избегая рискованной близости каменистых банок, мелких островков и резких перепадов глубин. Приходилось бороться с 6—8-метровыми волнами, разведенными крепкими ветрами Атлантики.

Из сурового испытания океаном новые крейсерские яхты вышли победителями, показав высокие мореходные качества. Участник плавания — ветеран парусного спорта Юрий Николаевич Минин рассказывал: «В штормовых условиях, при ветре 7—8 баллов, яхта хорошо лавировала и маневрировала под бизанью и стакселем. Запомнился случай, произошедший при огибании мыса Нордкап, когда наш «Ударник» шел под полными парусами в галфвинд и нес при этом топсель и летучку. Неожиданно с наветра ударил сильный береговой шквал, вырвавшийся из узкого горного ущелья. Яхта мгновенно легла на ватервейс, получив большой крен, но, пройдя опасное место, плавно выпрямилась».

Шквал этот послужил самой жестокой проверкой поперечной остойчивости яхты, на которой, отметим, не было глубокого балластного фальшкиля. После этого и скептики уверились в надежной остойчивости грамотно спроектированных яхт-компромиссов.

Продолжая делиться своими воспоминаниями, Ю. Н. Минин подчеркнул, что это была прекрасная школа для молодых яхтсменов. «Прежде всего МЫ на деле прошли полный курс отличной морской практики — в суровых условиях непогоды. Мы закалились, по-настоящему оморячились. Под руководством опытных капитана и старпома освоили штурманское дело, научились пользоваться картами и пособиями. Поэтому-то при заходах в фиорды и иностранные порты мы ни разу не прибегали к услугам местных лоцманов! Поэтому плавание яхт и проходило без каких бы то ни было навигационных происшествий».

Приведем попутно и мнение другого ветерана — Вильгельма Матвеевича Яковлева, который на том же «Ударнике» был старпомом во время плавания по Балтике осенью следующего года: «При входе в гавань Копенгагена у нас не заводился мотор, я входил под парусами при встречном ветре — в лавировку. Ворота — узкие, но команда работала четко (вынос на ветер передних парусов, работа на шкотах), и я вошел отлично. При сильном ветре и волнении яхта на волну всходила легко, воды на палубу не брала. Скоростью не блистала, давала не более 8—9 узлов на полных курсах, но в целом — хорошие это были, надежные и вместительные суда!»

По прибытии в Мурманск 29 августа командор похода заявил: «С чувством глубокого удовлетворения мы можем отметить, что яхты нашей собственной конструкции показали в условиях дальнего плавания исключительно хорошие мореходные качества. Блестяще выдержали испытание и ленинградские яхтсмены».

За 65 суток плавания яхты «Ударник» и «Пионер» вставили за кормой свыше 3500 миль. Первыми из советских яхт они пересекли Северный полярный круг, первыми прошли Беломорско-Балтийским каналом.

И наконец — дона!

После короткого митинга встречавшие осматривали яхты.

На торжественном вечере выступали многие из участников похода, краткий доклад сделал один из них — начальник школы морского спорта Жуков. Руководство Всесоюзного совета физкультуры дало плаванию самую высокую оценку. Газеты писали: «Советская физкультура одержала еще одну победу!»

И было все это уже пятьдесят с лишним лет назад.

Примечания

1. Вот поэтому о первые более или менее представительные соревнования во парусному спорту (1924 г.) пришлось проводить на корабельных ялах-шестерках.

2. Первым заграничным плаванием под красным флагом был поход в Стокгольм иола «Революция» (бывш. «Хильдегард») в 1927 г. Об этом в «КЯ» №69 рассказывает Л, И. Шушпанов в своих воспоминаниях «Салют рабочего парусного спорта»