И все же существование огромного флота, предназначенного для отдыха, спорта и развлечений, не обходится без трагедий. Крупнейшей из них была гибель 15 яхтсменов в ночь с 13 на 14 августа 1979 г. в штормовом Ирландском море во время Фастнетской гонки (см. сборник №84). Время от времени спортивная пресса различных стран приносит печальные известия о бесследно пропавших яхтсменах, о полузатопленных яхтах, обнаруженных без экипажей. И это несмотря на то, что и техническому состоянию и оборудованию любого выходящего в море моторного и парусного судна сейчас предъявляются гораздо более высокие требования, чем, скажем, десять — двадцать лет назад!

Что же, известной доле риска подвергаются команды даже самых больших и современных судов. Та же статистика утверждает, что иногда несчастья случаются с новейшими пассажирскими судами, конструкция которых, казалось бы, способна защитить жизнь людей в любых условиях, противостоять самому суровому натиску разбушевавшейся стихии. И все же нелепыми воспринимаются трагические случаи гибели людей, отправившихся не в кругосветное плавание, а всего-навсего на вечернюю увеселительную прогулку, и не в открытое море или, скажем, Атлантику, а в мелководное водохранилище, где вряд ли можно встретиться с настоящим штормом или иными, как говорят моряки, «непреодолимыми препятствиями».

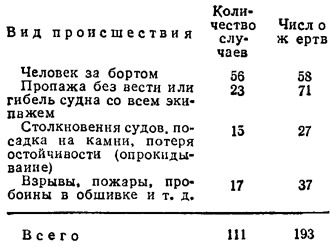

Каковы же основные причины гибели людей на прогулочно-спортивных судах? Ответить на этот вопрос помогает та же статистика. Например, по данным французской федерации парусного спорта за период с 1967 по 1978 г. в этой стране зарегистрировано 111 происшествий с яхтами и катерами, сопровождающихся случаями гибели человека. Это составило около 60% общего числа людей, находившихся на борту аварийных судов. Эти происшествия классифицируются следующим образом:

Еще несколько цифр — уже из отчета Береговой спасательной службы Великобритании за 1980 г. Спасатели выходили в море по сигналам терпящих бедствие экипажей малых судов — катеров и яхт — 1478 раз. В 275 случаях им пришлось оказывать помощь экипажам опрокинувшихся судов, причем при этом не удалось спасти 26 человек: это 68,5% от общего числа погибших при всех спасательных операциях. В 24 случаях спасатели вызывались экипажами, которые не смогли самостоятельно оказать помощь упавшим в море людям или потеряли их из виду. При этом погибло 7 человек (27% общего числа жертв). И что вызывает недоумение: большинство упомянутых инцидентов произошло при сравнительно спокойной погоде. Только 11 судов опрокинулись при силе ветра свыше 7 баллов; все без исключения упавшие за борт люди, которых не удалось спасти, погибли при умеренном ветре и сравнительно невысокой волне.

Анализируя хотя бы только эти приведенные цифры, уже можно сделать вывод, что наибольшее число жертв обусловлено падением людей за борт и опрокидыванием судов, при котором люди опять-таки оказываются в воде. Не исключено, что и часть пропавших без вести яхтсменов погибли, когда покинули свои суда и доверили жизнь спасательным плотам или шлюпкам!

Общепризнанно, что оказавшиеся за бортом судна люди погибают не из-за неумения плавать (в большинстве случаев они поддерживались на плаву спасательными приборами), а вследствие переохлаждения организма, наступающего после определенного периода нахождения в воде, длительность которого зависят прежде всего от ее температуры. По этому вопросу рекомендуем ознакомиться со статьей Д. А. Черпогуза «Что нужно знать о переохлаждении» (см. сборник №79), содержащей ряд практических советов.

В значительной степени уменьшить степень риска для жизни людей, выходящих в плавание на любых малых судах, можно путем предупреждения самой возможности падения за борт и, если такое случится, путем сокращения времени пребывания человека в воде. Помимо определенных положений морской практики и чисто организационных мер, предусматривающих безопасный порядок пребывания людей на судне и управления им в экстремальных условиях, существует целый ряд конструктивных средств, способствующих успешной реализации обоих этих направлений. Это и является основной темой данной статьи.

Предупреждение падения за борт

Здесь многое зависит от того, насколько у всех членов экипажа (о пассажирах мы сейчас не говорим) развито «чутье палубы», как говорят — «морские ноги». Однако, независимо от этого, непременным условием является надежное сцепление подошв обуви с палубным настилом, даже если он постоянно смачивается забортной водой.

Скользкий настил и несоответствующая обувь особенно часто становится причиной потерн равновесии во время качки и падения за борт. Наихудшими свойствами в этом смысле обладают красиво выглядящий деревянный лакированный настил и полированный стеклопластик. Общее признание яхтсменов заслужил не покрываемый лаком настил из древесины тика, обладающий хорошими фрикционными свойствами, однако тик в настоящее время дефицитен и его все реже используют в малом судостроении.

Для придания «нескользящих» свойств палубе, покрытой парусиной, фанерному или металлическому настилу, наиболее «посещаемые» рабочие ее участки — на баке, в районе мачты, у кокпита и в корме — окрашивают специальными красками и мастиками, содержащими мелкий просеянный песок, корундовую пыль пли древесные опилки. Эти материалы в судостроении так и называются «нескользящими». Обычно их вводят и в состав наружного декоративного слоя палубы при формовании судов из стеклопластика. За рубежом на пластмассовые палубы наклеивают дорожки из специального рифленого материала на резиновой основе.

Лучший вариант обуви для яхты пли катера — сапоги или кеды с резиновой неизношенной подошвой, имеющей мелкий рельеф.

Любое судно, рассчитанное на плавание «на большой волне», обязательно должно иметь хотя бы невысокий фальшборт по всему периметру палубы. Не лишними будут и дополнительные опоры для ног в виде ножных лееров, расположенных на рабочих участках палубы.

Палуба обычно ограждается леерным устройством. Верхний леер располагается не ниже 600 мм над палубой; второй леер пропускается через стойки на половине этой высоты. Верхний леер делают из надежного стального троса, а чтобы исключить возможность порезов рук (при обрыве проволок), заключают его в полихлорвиниловую трубку. Стойки устанавливают на расстоянии не более 2,15 м одну от другой и крепят к палубе сквозными болтами.

На малых яхтах и катерах длиной до 7 м допускается ставить леерное ограждение с одним леером, проведенным на высоте не менее 450 мм над уровнем палубы.

Во всех случаях в носу и корме палуба должна быть ограждена жесткими трубчатыми релингами.

Леера, конечно, не служат гарантией против падения кого-либо из членов экипажа за борт. Наоборот, при малой высоте ограждения леер может оказаться «подсечкой», если отброшенный на качке к борту человек не успевает схватиться за что-нибудь руками. Поэтому желательно установить в удобных для пользования местах — на крыше рубки, комингсах люков и т. п. — поручни, опять-таки с надежным креплением к основной конструкции.

На малых катерах с узкой бортовой «опалубкой» (узкими «потопчинами») поручни целесообразно располагать не у самого края крыши, а ближе к диаметральной плоскости: в этом случае проходящий по борту вдоль рубки человек невольно принимает положение, при котором его центр тяжести оказывается ближе к рубке, в пределах палубы.

На яхте при работе с фалами оказываются полезными поручни, закрепленные к мачте, или дополнительные стойки-релинги, установленные между мачтой и бортом. Подобные же стойки-релинги нередко ставятся на носовой палубе малых катеров и мотолодок.

Ни одна яхта не выходит в морское плавание без страховочных поясов. Благодаря такому поясу яхтсмен, даже оказавшись за бортом, остается постоянно связанным со своим судном. Эта связь осуществляется с помощью линя длиной 2 м из прочного синтетического троса (или тканой тесьмы типа парашютного стропа), снабженного карабином. За рубежом страховочные пояса в обязательном порядке испытываются на нагрузку 1500 кгс. На первый взгляд, подобная нагрузка кажется слишком большой. Однако усилие, действующее в лине при буксировке упавшего за борт человека со скоростью 7—8 уз, достигает 400—600 кгс. А ведь яхта может идти и с большей скоростью!

Конструкция страховочного пояса должна не только распределять эту солидную нагрузку, но и обеспечивать правильное положение человека при буксировке за судном — головой вперед и с лицом, поднятым над водой. Наиболее распространенная конструкция состоит из поясного и плечевых ремней, длина которых с помощью металлических пряжек может регулироваться в зависимости от роста и полноты фигуры. Иногда для повышения надежности делается еще и паховый ремень. Все ремни изготовляют из тканой капроновой лепты достаточно большой ширины (60—75 мм), чтобы разнести давление на возможно большую площадь. Линь крепится к поясу на уровне груди.

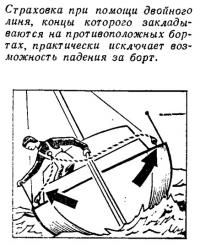

В последние годы с целью уменьшить количество детален «сбруи», которую должен надевать на себя яхтсмен перед выходом на палубу в штормовую погоду, страховочный пояс объединяют в одно целое с непромокаемой курткой или спасательным жилетом. Для повышения надежности используют также страховочные пояса с двумя линями, карабины которых закладывают за прочные обушки, расположенные у противоположных бортов. Оставляя яхтсмену достаточную свободу передвижения, такой способ вообще исключает возможность падения за борт.

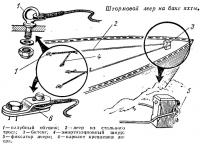

Чтобы в штормовую погоду экипаж мог выполнять на палубе работы, требующие быстрого перемещения на сравнительно большое расстояние, на крупных яхтах заводят штормовые леера, сделанные из стального троса диаметром 6—8 мм. Штормовые леера совершенно необходимы на баке яхт, когда производится уборка или смена парусов большой площади и полощущий парус может сбросить человека за борт. Здесь обычно проводят двойной леер, чтобы два яхтсмена (или две пары яхтсменов) могли пристегнуть карабины своих страховочных поясов за разные леера и не мешали друг другу при перемещениях но палубе. Носовой конец леера закрепляют на битенге или оковке штага, кормовой — за обушки на палубе. Полезно снабдить штормовые леера амортизаторами из резинового жгута, которые поглощают рывки страховочного линя и держат леера в постоянном натяжении.

О значении страховочных поясов в обеспечении безопасности экипажа на борту яхт свидетельствует, например, тот факт, что причиной гибели 6 человек из 15 в упоминавшейся Фастнетской гонке 1979 г. стал именно обрыв страховочного линя или его соединения с поясом (либо поломка дельных вещей, за которые закладывались карабины).

Естественно, здесь упомянута лишь часть из всего многообразия конструктивных проблем, связанных с обеспечением безопасности человека на борту малого судна. В дальнейших публикациях будут рассмотрены и другие разделы затронутой темы.

Средства для связи упавшего за борт человека с судном

Страховочные пояса и штормовые леера появляются, как правило, в плохую погоду. Но, если вновь обратиться к статистике, можно убедиться, что большинство происшествий с фатальными последствиями происходит как раз при нормальной погоде. То есть именно тогда, когда забывают об осторожности и выходят на палубу без страховочных поясов и даже спасательных приборов. Думается, это дает определенную пищу дли размышлений.

Неоспоримо то, что сократить время нахождения в воде упавшего за борт человека проще всего,если удается избежать довольно сложных маневров. которые должно совершить судно (чтобы вернуться к месту происшествия), а нередко еще и поиска человека, обнаружить которого в темноте и на волне очень трудно. Другими словами, при оборудовании судна необходимо предусматривать расположение в удобных дли пользования местах каких-то средств для немедленной помощи пострадавшему и установления его надежной связи с судном. Прообразом их является длинный трос, который и сейчас еще вытравливают за корму и буксируют за собой «на всякий случай» одиночные мореплаватели. Поскольку падения происходят чаще всего с носовой части палубы, то проходит не менее 15—20 сек, прежде чем буксируемый конец проплывает мимо человека; этого времени оказывается достаточно, чтобы он успел сориентироваться и ухватиться за трос.

В плаваниях с полным экипажем все время буксировать трос необходимости нет. Достаточно установить на корме яхты устройство, состоящее из буйка с длинным (25—50 м) плавучим линем, который заложен ка яхте и беспрепятственно вытравливается за борт при сбрасывании буйка в воду.

Простейшая конструкция может быть изготовлена самостоятельно с использованием старой полиэтиленовой канистры со срезанным дном в качестве контейнера для линя. Линь аккуратно — шлагами — укладывается в такой контейнер и пропускается через втулку с плавными краями, не создающими сопротивления его вытравливанию. Для использования прибора в ночное время буек снабжается батарейкой с лампочкой, автоматически загорающейся при попадании в воду. (Конструкция включателя, например, с использованием ртутного замыкателя, срабатывающего при изменении положения буйка элементарна). Буек и канистра закрепляются на кормовом релинге вблизи рулевого, который может его сбросить в воду сразу же, услышав команду «Человек за бортом!» или заметив падение. Если пострадавший успеет сразу ухватиться за конец или сам буек, достаточно будет обезветрить паруса, чтобы погасить ход, и можно подтянуть его к борту.

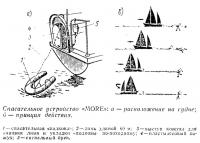

В более сложных патентованных устройствах, например «MORE» (Man overboard Rescue Equipment), выпускаемых английской фирмой «Маетен», на кормовом релинге устанавливается пластмассовый кожух, содержащий крепление для спасательной «подковы» и 60 м плавучего окрашенного флуоресцентным составом линя. Один конец линя, навитого на выступ кожуха, соединен с подковой, второй — крепится к снабженному флажком и автоматической лампочкой буйку. Рулевому достаточно дернуть за конец тросика, соединенного со сбрасывающим устройством, чтобы подкова оказалась в воде и потянула за собой линь, легко сматывающийся с выступа. Если спасаемый все-таки не успел ухватиться за подкову или линь, пока тот еще не вытравился на полную длину, в воду сбрасывается и буек, а яхта начинает обычный подход к спасаемому, ориентируясь по буйку. Сделать это удается быстрее, без риска проскочить мимо или ударить плавающего человека корпусом: достаточно поднять на борт плавучий линь, за который можно подтянуть пострадавшего к борту.

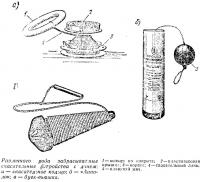

Существуют и другие разновидности подобных устройств, одинаково пригодных для использования как с борта катера, так и с яхты. Это, например, спасательное кольцо диаметром около 200 мм, которое изготавливается из вспененного наирита (разновидность резины) или пенопласта и снабжается плавучим линем из полипропилена оранжевого цвета. Кольцо обладает достаточным весом, чтобы можно было бросить его на расстояние 12—16 м, и в то же время не представляет опасности для спасаемого, если даже попадет ему в голову. Линь укладывается в бухточку, которая вместе с кольцом закрывается сверху пластмассовой крышкой. Несколько таких коробочек закрепляют на рубке или палубе вблизи рулевого и в носовой части судна.

В устройстве «Апполо» забрасывается достаточно тяжелый плавучий мяч, подобный теннисному, снабженный петлей.

Есть устройства с коническим плавучим буйком, который служит вьюшкой для хранения спасательного линя. В положении по-походному буек-вьюшка висит на релинге вершиной вверх. Благодаря большой массе в начальный момент броска конус вместе с намотанным линем получает большой запас кинетической энергии, а на излете, когда линя уже нет, его масса не представляет опасности для спасаемого.

Наконец, перспективным средством для снабжения морских яхт представляется пистолет итальянской фирмы «Беретта», обеспечивающий подачу тонкого нейлонового проводника на расстояние до 45 м. В комплект входят обычная спиннинговая катушка с линем и колпачок-насадка, надеваемая на дульный срез пистолета. Пистолет может использоваться как при различных швартовных операциях и для подачи буксира, так и для ускорения связи со спасаемым человеком.