Как же все это было? Кабардино-Балкария — высоко в горах. Как смельчаки на байдарках смогли преодолеть добрых 4800 км пути по бурным рекам, через грозный Каспий и против течения Волги! Как же удалось капитану Оганьянцу провести свои танки через реку? Наконец, кто он, какова его дальнейшая судьба!

С помощью имевшихся под руками справочников удалось лишь выяснить год, место рождения и дату Указа о посмертном награждении 26-летнего капитана Золотой Звездой.

Захотелось рассказать читателям о том, кем был Герой Советского Союза Грант Аракелович Оганьянц, по национальности — армянин, уроженец древнего узбекского города Коканда, проживавший перед войной в Кабардино-Балкарии.

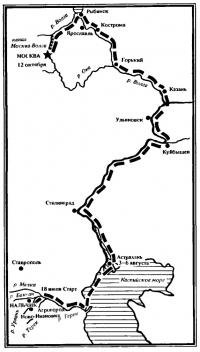

В Библиотеке Академии Наук стала просматривать подшивки «Социалистической Кабардино-Балкарии» начиная с 1935 г. Ведь в статье С. К. Куркоткина не было сказано, когда именно байдарочный поход состоялся. И только в газетах за 1937 г. стали попадаться сведения о необычном, чтобы не сказать фантастическом, плавании. Стало ясно, кто, когда и как совершил этот нелегкий 4867-километровый поход, посвященный 20-летию Советской власти, торжественно отмечавшемуся всеми народам и и народностями нашей многонациональной Родины.

Студент местного пединститута Грант Оганьянц (в газетных заметках его называли Рантом, Рантиком), конечно же, много раз упоминался в числе физкультурников — посланцев Северного Кавказа, доставивших в Москву рапорт о достижениях своей республики. Увидела я и его портрет. Но после описания торжественной встречи фамилия Оганьянца попадаться перестала. Как же студент стал капитаном-танкистом!

Мы послали запросы в архивы и музеи Еревана, Нальчика, Москвы. Круг поисков расширялся. Как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, так и здесь один ответ рождал новые запросы и новые ответы. Будучи в Ереване, я посетила музей «Советская Армения в Великой Отечественной войне» и здесь, несмотря на ремонт (шла подготовка к празднованию 40-летия Победы), мне предоставили возможность познакомиться с наградным листом на Героя Советского Союза Г. А. Оганьянца и другими интересными документами.

Наконец, по подписи под небольшой заметкой о байдарочном походе в газете «Советский слорт» (20 июля 1977 г.), мы «вышли» на автора книг «Поиск продолжается» (1975 г.), «Долг памяти» (1983 г.) и «Герои рядом» (1985 г.) В. Д. Лесева. Как оказалось, Виталий Дмитриевич даже был знаком с некоторыми участниками похода.

Прежде чем предоставить ему слово, отметим одно очень важное обстоятельство. Авторы всех газетных сообщений, посвященных походу, представляя девятерых смельчаков, неизменно подчеркивали, что все они учились в пединституте, в педтехникуме, на педрабфаке. Они должны были стать учителями (не их вина, что война сделала некоторых солдатами). А чтобы представить себе, что значило тогда быть в Кабардино-Балкарии учителем, надо помнить: к моменту установления советской власти 98 % жителей были абсолютно неграмотными, письменность на родном языке создали уже в советское время — лишь в 1923—1924 гг., а пединститут был здесь не только первым, но и единственным тогда вузом.

И, пожалуй, еще. В числе девяти была девушка — Маржан Шинахова, одна из лучших физкультурниц республики, учившаяся в то время в Национальном театре при Дворце пионеров. Спортсменка, будущая актриса. Дворец пионеров — все это были понятия совсем новые, рожденные Революцией. На митинге, выступая перед провожавшими смельчаков земляками, Маржан сказала так: «Вы хорошо помните недалекое прошлое: женщина-кабардинка не могла перейти дорогу мужчине. Раньше девушка не могла даже выйти за ворота, поздороваться со своим братом».

Не забывайте о том, что значило для горцев одно появление лодки, в которой работали веслами сидевшие рядом командор пробега Чеченов и 17-летняя Маржан. Девушка с веслом была символом новой жизни!

В Москве Маржан тоже пришлось выступать, И тысячи москвичей аплодировали ее бесхитростным словам: «Я шла, ничего не боясь. В гордости за женщин-горянок, живущих счастливой и свободной жизнью, я черпала силы. Я горжусь, что каждый наш физкультурник готов к любым трудностям, готов показать отвагу и смелость во славу нашей великой Родины, когда понадобится — стать на ее защиту».

Прошло всего четыре года. И многим из физкультурников Кабардино-Балкарии довелось стать в строй с оружием в руках.

А пока вернемся, читатель, в начало 30-х годов.

От идеи до старта

Это было время, когда рождались и претворялись в жизнь фантастические, на первый взгляд, замыслы. Слова: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!" — были не просто словами песни, а крыльями, знаменем целого поколения Вот к числу таких невероятных, на первый взгляд, идеи и можно отнести предложение "воодушевленных подвигами Чкалова, Байдукова, Белякова, а вслед за ними Громова, Юмашева и Данилина — комсомольцев Кабардино-Балкарского пединститута и педрабфака — совершить на байдарках агитационно-массовый поход в столицу великой Родины — в Москву, назвав его именем 20-летия Великого Октября".

Это предложение студентов-физкультурников было сразу же поддержано республиканскими организациями и в первую очередь секретарем обкома партии легендарным Беталом Калмыковым1.

По дневнику преподавателя педтехникума Михаила Геллиса, сохранившемуся с тех лет, можно уточнить: идея была высказана на заседании совета физкультуры педтехникума и педрабфака в январе 1936 г. Фантастика же этой идеи заключалась в том, что никто из заседавших не видел, чтобы по их горным рекам, скатывающимся со склонов Эльбруса, кто-нибудь плавал на байдарках. Больше того, не было ни самих байдарок, ни ясного представления о том, что это такое.

Цитирую запись Геллиса: "Идея байдарочного похода была единодушно одобрена. Но главным был вопрос о приобретении байдарок. Тогда и решили изготовить их собственными силами. Благодаря неутомимой деятельности преподавателя физкультуры Алексея Владимировича Маревичева нам удалось раздобыть указания по изготовлению байдарок простейшей конструкции, рабочие чертежи, материалы для каркаса и обтяжки".

В числе авторов идеи, добровольцев — строителей первой двухместной байдарки, а затем, после ее испытания, и всей флотилии был один из ведущих спортсменов коллектива, в то время—слушатель выпускного курса педрабфака Грант Оганьянц. Во время первомайской демонстрации 1936 г. он шел в колонне физкультурников, которые с гордостью пронесли эту первую байдарку перед трибуной. Как записано Геллисом, "в ней восседал самый юный спортсмен педтехникума — Алексей Швец».

Испытания на озере у села Приближнего прошли успешно2, начались тренировки и отбор гребцов для похода в Москву. А для проверки сил и отработки техники плавания по бурным рекам было решено в том же 1936 г. провести плавание по первому отрезку маршрута — от села Ново-Ивановка вниз по Урвани, затем по Баксану, Малке и, наконец, по Тереку до самого моря — до Махачкалы. Этот первый, тренировочный поход посвятили юбилею автономии Кабардино-Балкарии: на носу головной байдарки появилась надпись: "15 лет КБА".

9 августа был дан старт этого тренировочного похода. "На мосту через Урвань, — писал в дневнике политрук похода Геллис,— толпы народа. Наши друзья, представители комсомольских органов, руководители спортивных организаций, жители села. Теплые напутственные слова, дружеские рукопожатия и мы в байдарках. "Счастливого плавания!" — доносится до нас голос Бетала Калмыкова и наша восьмерка гребцов отправляется в путь. Шумные возгласы провожающих потонули в реве и гуле бурной Урвани, разбивающейся об устои моста, подхватившей наши хрупкие лодки и понесшей их к морю".

Байдарки выдержали все испытания, а гребцы с честью вышли из опасного единоборства с водной стихией.

"После Моздока, — записано в дневнике, — путь Тереку перекрывают две плотины. Река в ярости пенится и стремится их снести. Как пушинки подхватывает она наши байдарки, бросает их в самый водоворот, поднимает встречной волной первую лодку вверх, а потом скрывает ее из поля зрения...

Старый Терек стонет тысячеголосым воем, кидается от берега к берегу, в бешенстве покрывается седой пеной, кружит воронками, спускается водопадами с горами волн, чтобы дальше, успокоившись, развернуться почти в километровой ширине и плавно нести свои воды к морю. Не дружен Терек с ветрами.

Не любит их он Стоит подуть ветру с моря, как начинает он хмуриться, покрываться морщинами, седыми волнами. И нет тогда возможности плыть дальше; закачает, захлещет, перевернет..."

В устье Терека, где река разливается на сотни рукавов, возникла новая опасность — можно было легко заблудиться. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. От Каргалинской протоки и до самого взморья проводника везли на своей "двойке", сменяясь, самые сильные участники — Геллис и Оганьянц.

20 августа спортсмены финишировали в Махачкале. Теперь они могли с уверенностью доложить Беталу Калмыкову, что готовы к плаванию и дальше — до самой столицы, чтобы доставить в Кремль рапорт о достижениях республики, о новой жизни возрожденной, свободной Кабардино-Балкарии.

Поход в столицу

Первая газетная заметка о походе — "Старт дан!" — поведала читателям: "Ни одному из девяти нет больше девятнадцати лет. Самая младшая — Маржан — колхозница артели им. Ворошилова, в отличие от остальных, узнала о своем участии в походе лишь за день до старта. Но ей и этого времени оказалось достаточно. Она прекрасно управляет лодкой, замечательно плавает. Хорошо знает бурные реки родной Кабардино-Балкарии. Не боится ли она? "Нет, — говорит Маржан, — не сомневаюсь в успехе, ни меня, ни моих товарищей не страшат трудности пути".

Кто же они — эти отважные молодые люди?

Командор похода — студент пединститута Жамал Чеченов, балкарец; его кипучую энергию стремительность, ловкость оценили участники прошлогоднего похода. И теперь он по праву возглавляет группу.

Политруком назначен Георгий Пелихов — терский казак, выпускник педтехникума, преподаватель красноармейской вечерней школы. Смелый, волевой, выдержанный, пользуется большим авторитетом.

Пожалуй, лучше других подготовлен физически Грант Оганьянц — армянин. Педрабфаковцы Шис Бленаов — кабардинец, Владимир Тараканов — русский, Алексей Швец — украинец. Преподаватель педтехникума А. В. Маревичев — русский, Маржан Шинахова — кабардинка, кинооператор Асланбек Каиров — осетин. Вот такая многонациональная команда отправилась в далекий и трудный путь.

18 июля 1937 г. там же — у моста на Урвани, невдалеке от агрогорода Ново-Ивановка, был дан старт этому необычному походу, который продолжался долгие 86 дней. Лучше всего о нем и о своем товарище Гранте Оганьянце расскажут сами участники, нам остается лишь проставить недостающие даты и некоторые цифры.

Информация об изображении

Байдарки отправились в далекий путь. На переднем плане Ш. Бленаов и Г. Пелихов

Владимир Тараканов: "Незабываемое впечатление о приеме перед стартом у Б. Э. Калмыкова. Он верил в наш успех, и мы не могли подвести родную республику. Запомнился стремительный старт, когда пришлось приложить все гребное искусство, чтобы не перевернуться на глазах всего народа".

Байдарки отправились в далекий путь. На переднем плане Ш. Бленаов и Г. Пелихов

На первом 8-дневном этапе — до моря по притокам Терека и самому Тереку — проходили до 250 км в день, но это требовало нечеловеческого напряжения сил. Пример показывал Грант Оганьянц, отечески заботившийся о менее опытных участниках плавания.

Жамал Чеченов: "Этот этап — самый трудный и опасный. Подводные камни, коряги, неожиданные повороты, бешеная быстрота течения грозили нашим байдаркам".

Маржан Шинахова: "Самое памятное — вечер третьего дня. Сели ужинать. Я наклонилась за ложкой — и не смогла ее взять. Ладони до крови стерла еще в первый день. Пошла к берегу, посмотрела на руки — и ахнула. Сижу и плачу. Чувствую, завтра не смогу до весел дотронуться. Подошел Грант и сразу понял в чем дело. Сбегал к своей байдарке, принес банку с какой-то мазью. Сначала сам натирал мне ладони, а затем заставил меня втирать ее. А ужином кормил меня, как маленькую, с ложечки. Через пару дней ладони задубели так, что Грант смеялся. Теперь можешь смело весла ломать Ладони гораздо крепче".

Каспий встретил физкультурников свирепым 5-балльным встречным ветром.

Владимир Тараканов: "Дух захватило, я ведь море увидел впервые! От устья Терека до острова Брянского переход даже для бывалых мореходов — серьезное испытание. Когда причалили к пирсу рыбзавода, нас окружили рыбаки, которые никак не хотели поверить, что мы на этих своих байдарках смогли преодолеть такое расстояние. Помнится, Алексей Владимирович "прокатил" на байдарке одного из рыбаков. А когда последний вышел на берег, не без юмора заметил. "Сорок рокив рыбачив, но такой посуды нэ бачыв!"

Жамал Чеченов: "В тот день рыбаки не советовали нам выходить в море, но, чтобы выдержать намеченный график, мы все же рискнули. Неожиданно налетел шторм. Волны Каспия раскидали наши суденышки в разные стороны, едва-едва видим друг друга. Возвращаться поздно. Но труднее всех пришлось тогда Гранту, он греб в одной байдарке с Асланбеком. А последний решил, что такого случая больше не представится, и пытался запечатлеть разбушевавшуюся стихию на пленку. Поэтому Гранту пришлось не только удерживать байдарку на плаву, но еще и выполнять указания оператора... Байдарки бросало, заливало водой, но они продолжали свой путь".

Алексей Швец: «Напряженный переход по Каспию оставил впечатление! Когда из устья Волги нам навстречу вышел весь астраханский весельный, парусный и малый моторный флот, когда километрах в трех образовался коридор из плавучих средств, стало легче грести. Мы почувствовали себя героями».

Выходя в плавание, все считали, что самым легким участком пути будет Волга. Конечно, имелось в виду, что грести придется усиленно — против мощного течения, но что будут на великой русской реке большие волны, никто не ожидал.

Жамал Чеченов: «Вскоре же после Астрахани поднялся сильный ветер, доходивший до 10 баллов. До самого Сталинграда, куда мы шли целых 10 дней, ветер не утихал. Волны доходили до 1,5— 2 метров, и снова байдарки трепало, заливало водой. С барж и пароходов, стоявших на якорях, не раз кричали: «Что вы, жить не хотите?» Но мы шли».

Алексей Швец: «Волга понравилась. Но дважды я был наказан ею. Первый раз за ротозейство. Лодку не закрепил — и ее снесло. Все спали, а я два километра догонял ее. Второй раз — где-то в районе Ярославля мы напоролись на якорь. Байдарку тут же залило водой. Пришлось прыгать в воду, снимать наше суденышко с якоря, вытаскивать на берег, ремонтировать».

Асланбек Каиров: «Самое-самое памятное? Конечно, финиш! Мы прошли последний отрезок за 18 часов. Все мои юные друзья во время похода проявили удивительную выдержку и настоящее спортивное мужество. Но о Гранте Оганьянце хочу сказать особо — как о надежном и верном друге, который никогда не оставлял в беде товарища».

12 октября Москва тепло встречала участников 4867-километрового перехода. Тысячи трудящихся столицы заполнили празднично украшенные гранитные трибуны ЦПКиО имени М. Горького. Среди них — физкультурники спортобществ, рабочие, земляки героев — студенты театрального училища, представители комитета по делам физкультуры и спорта во главе с его председателем, секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) Б. Э. Калмыков.

В сопровождении встречающей флотилии гребных и моторных лодок к причалу подошли пять байдарок, девятка отважных ступила на землю «пролетарской столицы мира».

На следующий день московские газеты пестрели заголовками: «Встреча в Москве отважных спортсменов», «Из Нальчика в Москву на байдарках», «Девять отважных», печатались их портреты в черкесках с кинжалами, с алыми лентами через плечо, на которых было крупно написано: «Байдарочный поход в XX лет Октября».

Прошли годы. Как же сложились их судьбы? М. Ф. Шинахова много лет вплоть до ухода на пенсию была культпросветработником. До последних дней своей жизни преподавал А. В. Маревичев. Трудными фронтовыми дорогами от предгорий родного Кавказа до самого «логова зверя» — Берлина прошел военный кинооператор А. Д. Каиров, в послевоенные годы работавший в «Центрнаучфильме» в Москве (он немного не дожил до 40-летия Победы). Ж. Чеченов после войны возглавлял городской комитет физкультуры и спорта в Ессентуках. Алексей Федотович Швец учительствовал в Нальчике, Владимир Иванович Тараканов — на Украине.

Думаю, отдельно надо сказать о тех, кто с войны не вернулся, чьи молодые жизни оборвала война.

Перед стартом похода, о котором рассказывали его герои, политрук Георгий Пелихов выступил на страницах республиканской газеты с небольшой заметкой «Трудности нас не страшат». Говоря не о себе, конечно, а о своих друзьях, он писал: «Смелые, жизнерадостные, физически здоровые, они по первому зову партии и правительства готовы пойти на защиту границ любимой, цветущей социалистической родины». Он был уверен в них, как в себе. По комсомольским путевкам Георгий Пелихов и Жамал Чеченов пошли в военно-авиационное училище. И с первых часов и минут войны вступили в бой.

Экипаж лейтенанта Г. Н. Пелихова не вернулся с задания — погиб смертью храбрых, и было это в июньские дни грозного 1941 года.

Политрук Ш. М. Бленаов скончался в госпитале после смертельного ранения, полученного в бою.

Погиб и похоронен в Черновцах у Вечного огня величественного мемориала Герой Советского Союза Г. А. Оганьянц.

Портрет героя по воспоминаниям и письмам

Мне не раз доводилось встречаться с некоторыми из байдарочников — героев этого очерка. Расспрашивал я их и о Гранте Аракеловиче3 — Рантике, как называли его они в те далекие предвоенные годы. Мне даже казалось, что, рассказывая о Гранте, они начали идеализировать облик человека, чьим именем сейчас названы улицы в Коканде и Нальчике. Но они единодушно разубеждали меня. Да, он был веселым и добрым, не мыслил себя без коллектива. Вокруг всегда теснились товарищи, всегда стояло оживление, звучал смех. Своего времени он не щадил: оно уходило на выполнение множества самых разных общественных поручений, на тренировки и сотни других дел. И он всегда находил время, если требовалось помочь другу.

Как-то рассматривая таблицы в кабинете общей биологии нашего университета, я обратил внимание на то, что на двух из них стояла дата: «1938 год». Таблицы были выполнены от руки, но с такой тщательностью, что ими пользовались многие поколения студентов. Я показал эти таблиць товарищам Оганьянца по учебе: «Так это же Рантик рисовал!» — сразу определили они.

Каждый, рассказывая о нем, припоминал свое, одни — спортивные успехи, другие — какие-то бытовые сценки, но все сходились в одном: с Грантом было интересно общаться, он умел себя достойно вести в любой ситуации, умел постоять за себя и друзей, был ненавязчив и горд. Природа щедро одарила его здоровьем, а сам он сделал себя разносторонним спортсменом.

Когда после окончания института ему пришла пора идти в Красную Армию, кто-то из друзей шутя сказал. «Счастливой службы, Рантик! Если грянет война, быть тебе Героем!» Слова эти оказались пророческими.

Из письма И. А. Логвинова: «С Грантом Оганьянцом и его другом по учебе на рабфаке и в институте — Хамидом Кетенчиевым познакомился я в период службы в 455-м стрелковом полку 42-й стрелковой дивизии на западной границе. Грант отличался ловкостью и силой, Хамид — смекалкой и удивительным чутьем. Были дружны, секреты воинского мастерства давались им легко».

Из писем Г. А. Оганьянца «Сегодня получил «боевое» крещение: был в гарнизонном карауле. 5 сентября (1940 г.) на стрельбище в упражнении из винтовки выбил 30 очков из 30 возможных. На «отлично» выполнил упражнение в стрельбе из пулемета»...

«Выходной день начался с боевой тревоги. Без привычки было трудно, пришлось в полном снаряжении совершить марш-бросок на 12 км. К несчастью, моросил мелкий противный дождь. Нашему отделению пришлось особенно трудно, так как марш-бросок мы совершали со станковым пулеметом. Несмотря на это, отделение из новичков не отстало»...

Как видим, спортивная закалка хорошо помогала молодым бойцам осваивать военное дело. Как-то между прочим в одном из писем мелькает упоминание о том, что Грант успевал заниматься спортом и даже ездил в Брест-Литовск на армейские легкоатлетические соревнования.

Вскоре троих друзей направили на учебу в Смоленское военно-политическое училище, готовившее политработников для авиации. Здесь они и встретили войну.

«22 июня в 4.55 фашистские самолеты бомбили Смоленск,— сообщает Иван Андреевич Логвинов.— Нас подняли по тревоге и направили в Вяземский район. В этих боях Хамид и Грант командовали отделениями. Горечи тогда хватало. Но никто не роптал. Потом училище вывели с фронта и нас направили доучиваться. В конце августа 1941 г. меня с Хамидом аттестовали и направили политруками в пехоту. Грант остался в училище и позже получил назначение в резерв 4-й воздушной армии. Так разошлись наши фронтовые дороги».

Нет, не сразу после училища удалось молодому лейтенанту снова попасть на фронт, куда он рвался всеми силами. Сначала были курсы переподготовки: «Из авиации, — писал он, — пришлось пересесть на танк». Стал командиром танкового взвода 71-го танкового полка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса.

7 сентября 1943 г., прорвав оборону противника на реке Кальмиус, казачий корпус начал наступление на Волноваху. В тех боях отличились танкисты.

Из писем Г. А. Оганьянца:

9.Х 1943 г. «Успокаиваю себя тем, что после каждой нашей атаки становится все меньше врагов. Сегодня получил приказ о награждении меня орденом Отечественной войны I! степени. Через день снова идем в бой, погоним захватчиков дальше...»

9.ХI 1943 г. «Находимся на прежнем направлении. Здесь остается добить небольшую группировку, чтобы двинуться дальше. Последнее время удается на танке пробиться в самую гущу обороны противника и хорошо видеть их обезумевшие от страха лица. Я даже осмелился, высунувшись из башни танка, дать очередь из автомата. Разбегаются, подняв руки. Куда девалась фашистская спесь?»

13. XI 1943 г. «Пока остаюсь неуязвимым. Меня всюду преследует удача. Нередко на машине не меньше десятка следов от снарядов, но они — не для меня...»

«В самой последней атаке пришлось попасть в переплет. Но выручили мои орлы. А когда бой был окончен, то на моем танке ребята насчитали 14 попаданий...»

Весной следующего года фронтовые дороги привели казачий корпус в предгорья Карпат. Капитаном, гвардейцем, командиром танковой роты пришел Грант Оганьянц в Северную Буковину.

В одном из писем той поры он сообщает: «Пишу в землянке под грохот орудий и вой пролетающих снарядов. Сюда доносится четкая дробь автоматных и пулеметных очередей... Иду в бой. Пожелайте мне удачи!»

Упорные бои в Прикарпатье шли все лето. Наши войска, с трудом преодолевая глубоко эшелонированную оборону противника, продвигались к реке Сирет. Первой к этому водному рубежу вырвалась танковая рота Оганьянца.

А дальше процитируем сухую формулировку наградного листа. «При форсировании р. Сирет в районе Ротунда — Ажюдень 24 августа 1944 г., несмотря на ожесточенный огонь противника, он вышел из танка и в течение 30 минут вплавь произвел разведку брода, чем и было обеспечено форсирование и затем захват плацдарма на правом берегу». Танки ринулись в воду, за ними пошла пехота, враг не устоял.

В условиях горно-лесистой местности все труднее было продвигаться вперед танкам. На пути возникала одна преграда за другой: хорошо замаскированные противотанковые орудия, минные поля, надолбы, рвы и овраги...

Особенно тяжелый бой танкисты Оганьянца выдержали 26 августа в районе Узвельд. Действовали решительно и напористо. Массированным огнем орудий сделали проход в полосе противотанковых препятствий и в образовавшуюся брешь капитан ринулся на головном танке, увлекая за собой остальных. Проявленное Оганьянцем личное мужество позволило без больших потерь овладеть важным рубежом.

Во второй половине того же тяжелейшего дня танки остановились перед новой преградой — обширным минным полем, прикрытым перекрестным огнем из многих огневых точек. И Грант Оганьянц нашел в себе силы и волю под этим ураганным огнем выйти из танка, чтобы лучше видеть местность и отыскать проход через мины. Он ушел наметить своим гвардейцам менее опасный путь, но в этот момент рядом разорвался снаряд, смертельно ранивший его.

За проявленный героизм, доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. капитану Оганьянцу Гранту Аракеловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Примечания

1. Бетал Эдыкович Калмыков (1893—1940) — один из виднейших руководителей борьбы горцев за Советскую власть, государственный, партийный и военный деятель. Начиная с 1912 г. вел революционную работу среди горцев. Руководил работой I съезда Нальчикского округа, провозгласившего Советскую власть в Кабарде и Балкарии, член Терского СНК — чрезвычайный комиссар по национальным делам. Один из организаторов партизанского движения, командовал полком и дивизией в Красной Армии, с марта 1920 г. — председатель ревкома Кабардино-Балкарии» Награжден орденами Ленина и Красного Знамени.

2. Этому событию в дневнике посвящено немало восторженных слов: «Жаркий летний день. Нещадно палит солнце. Блики его играют на неподвижной глади озера. Мы бережно спускаем на воду первую байдарку. В напряженной тишине Алексей Владимирович перешагивает через борт и легко опускается на сиденье. Несколько взмахов веслом — и лодка, разрезая верхний слой воды, скользит к середине озера. Ход ее для нас кажется лебединым. Она послушна воле гребца, быстро маневрирует. Новый взмах весла — и байдарка устремилась к берегу. Немой восторг вдруг нарушается громким "ура!", и с берега все мы бросаемся в воду»...

3. В некоторых публикациях прошлых лет его фамилию искажали до неузнаваемости. Так, в газете «Красный спорт» он был назван Рантиком Казаньянцем.