В конце прошлого года на одном из судостроительных заводов Ленинграда спустили на воду новый теплоход. Ввод в строй современного, оборудованного по последнему слову техники судна был отражен в печати, об этом событии упомянуло радио, спуск теплохода со стапеля показали по первой программе центрального телевидения. Но вот что удивительно — характеризуя величину судна, тоннаж его журналисты дали почему-то по-разному. Сообщались цифры: 8000 тонн, 5200 тонн, 3200 тонн и 11 500 тонн. Однако никто из журналистов не ошибся: при проверке оказалось, что все эти цифры соответствуют действительности.

Все дело в том, что каждый из комментаторов события сообщил читателям «число тонн», не разобравшись о каких именно показателях величины судна и каких тоннах идет речь. В каждом конкретном случае журналистам следовало написать: «грузоподъемность составляет 8000 тонн», «валовая регистровая вместимость равна 5200 регистровым тоннам», «нетто-регистровая вместимость — 3200 регистровых тонн» и, наконец, «водоизмещение теплохода равно 11 500 тоннам».

Эксплуатация морского торгового флота не может обойтись без такого конкретного понятия, как «тонна». Однако тонна тонне рознь и их значения различны.

Само слово «тонна» возникло в глубокой древности у финикийцев. Тогда оно писалось как «тан» и обозначало бочку вина. Средиземноморские купцы и мореходы, не мудрствуя лукаво, числом бочек, которые можно было разместить в трюме судна, стали определять его вместимость. Например, судно в 60 бочек, в 100 бочек, в 120 бочек и т. д. Поскольку древние на своих судах, естественно, перевозили не только вино, но и прочие различные товары, под «тоннами» они понимали не вес груза, а его объем.

С помощью понятия «тонна» люди с незапамятных времен определяли размер пошлины на импортные товары, доставляемые на судах, и регламентировали безопасность плавания судна. Летописи мореплавания сохранили некоторые сведения о том, что древние мореходы знали цену запаса плавучести судна и отлично понимали значение высоты надводного борта. Еще задолго до начала нашей эры моряки не раз убеждались в том, что жадность судовладельца, стремившегося загрузить свой корабль как можно полнее, — причина их несчастья на море. Поэтому неудивительно, что мореходы издавна старались ограничить осадку судна, чтобы иметь на случай непогоды запас плавучести — достаточную высоту борта над фактической ватерлинией.

О том, как устанавливали в древности предельную осадку торгового корабля, мы можем судить по сохранившемуся до наших дней «Кодексу морских законов Венеции», который относится к 1255 году. Оказывается, древние мореходы Венеции наносили на борта своих нефов знаки в виде крестов, которые указывали предельную осадку судна. Эти кресты, сделанные из железных полос или просто выжженные на досках обшивки, и являлись грузовыми марками. У древних генуэзцев знаком предельной осадки судна служили прибитые к борту горизонтальные железные полосы.

Как в Венеции, так и в Генуе существовало два вида грузовых марок: для новых судов и судов, срок службы которых перевалил за 5 лет. Второй вид грузовых марок в большей степени ограничивал осадку корабля, нежели первый. В обеих морских республиках древнего Средиземноморья злонамеренная перегрузка судов сверх установленной нормы каралась жестокими штрафами.

А вот как относились к перегрузке своих судов венецианские дожи в XV веке. Следующий текст взят из так называемого «Декрета Совета дожей Венеции от 1468 г.»: «Одно время мы не возражали против перегрузки кораблей и эту порочную практику считали обычным явлением. Но наши корабли теперь принимают на верхнюю палубу множество груза, и о них можно сказать, что они как бы имеют две или даже три верхние палубы. Это создает опасность не только для жизни моряков, но и для груза, который укладывают на палубе огромными грудами, из-за чего он подвергается порче. Властью совета дожей приказано и объявлено законом, что отныне ни один командир корабля не смеет допускать погрузку хлопка или какого либо иного груза от носа до кормы, и что вся верхняя палуба должна быть свободной. Если этот закон будет нарушен, командир корабля будет подвергнут штрафу в размере 200 дукатов за каждое нарушение и отстранен от должности до тех пор, пока штраф не будет им уплачен».

Известно, что после обнародования этого декрета дожи учредили в своих портах должность так называемого «скрибануса» — писаря, который обязан был следить за правильной погрузкой кораблей и докладывать совету дожей о всех случаях перегрузки и приема груза на верхнюю палубу.

А как же древние мореплаватели определяли тоннаж своих судов? Ведь именно по числу тонн исчисляли пошлину, а также портовые сборы. Известно, что еще в середине XIV века в Англии, во времена царствования Эдуарда III, вместимость кораблей устанавливалась весьма конкретным способом. длину судна в футах умножали на максимальную ширину в футах и еще раз — на глубину трюма в футах; полученное произведение делили на 100. Под числом полученных тонн понималась вместимость корабля.

С 1773 года стали применять более точное правило определения вместимости судов; появилась формула, куда входила длина киля от форштевня, а также максимальная ширина судна. Эта формула применялась почти во всех странах до начала эры железных пароходов.

Хуже дело обстояло с определением максимально допустимой осадки торговых судов.

До XVIII века не существовало такой науки, как теория корабля. Кораблестроение было ремеслом, переходившим нередко в искусство, секреты его ревниво охранялись и передавались от отца к сыну, от мастера к ученику. Более пяти тысячелетий основные практические правила судостроения вырабатывались интуитивно, из опыта предшествующих поколений. Форма корабля и элементы его конструкции, из-за боязни мастеров отойти от канона, видоизменялись очень медленно; никаких руководств и письменных правил по теории кораблестроения не существовало.

Основные требования, которым должно отвечать хорошее судно, были сформулированы еще римским философом Луцием Аннеем Сенекой: «Корабль хорошим считается, когда он остойчив и крепок, быстроходен, уступчив ветру, послушен рулю».

Странно и другое: со времени открытия Архимедом закона плавучести и до практического применения его прошло почти две тысячи лет. Лишь в 1666 г. английский корабел Антони Дин, к несказанному удивлению всех, определил осадку судна и прорезал пушечные порты в бортах до спуска корабля на воду. Подобные операции до этого проводились лишь после фактического определения положения ватерлинии.

Печатные книги по кораблестроению появились лишь в начале XVII в., а теория корабля как научно-прикладная дисциплина родилась лишь в середине XVIII в. В 1746 году был опубликован труд по теории кораблестроения французского ученого Бугера, три года спустя — обширное исследование члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера «Наука морская», где разработано учение о плавучести, остойчивости, введено понятие о метацентре и его положении относительно центра тяжести, изучены условия сопротивления воды, вопросы ходкости и поворотливости корабля под парусами.

Теоретические работы Бугера и Эйлера внесли ценный вклад в дело развития мирового кораблестроения и вооружили корабельных дел мастеров необходимыми формулами. Но тем не менее человечество крайне нуждалось еще в правилах и законодательствах, которые бы точно определяли предельную осадку судов для безопасности их плавания. И хотя к началу XIX в. такая страна, как Англия, владела почти половиной метрового тоннажа, судовладельцы «владычицы морей» выглядели просто варварами по сравнению со средневековыми купцами. Аварийность в английском торговом флоте была катастрофической, и основной причиной тому оставалась перегрузка судов.

Английский журнал «Нотикл мэгезин» в майском выпуске за 1846 г. писал: с Национальное Общество спасения на море из достоверных источников установило что число ежегодно гибнущих британских судов составляет 600, стоимость теряемого из-за этого имущества — 2 500 000 фунтов стерлингов, а число человеческих жертв — 1560».

В 1854 г. в Англии были введены новые правила для определения регистровой вместимости судов, разработанные кораблестроителем Мур-сомом. Они наглядно показали, что ранее разработанные страховщиками правила определения минимальной высоты надводного борта просто не соответствовали здравому смыслу. Однако со стороны британского правительства никаких шагов для урегулирования вопроса о максимально допустимой осадке судов сделано так и не было.

Число ежегодно тонущих и пропадающих без вести судов во второй половине XIX в. было огромно, это начинало волновать общественность Англии, которая обратила внимание парламента на все увеличивавшееся число человеческих жертв, на гибель ценного имущества.

И вот в 1854 г. палата общин рассматривает этот важный для страны вопрос и проводит очередной морской «билль»: «Каждое торговое судно, плавающее под британским флагом, обязано иметь для определения его осадки нанесенные на штевнях марки углубления»... И все! Никаких дебатов о мерах по борьбе с перегрузкой судов. Осадкой по-прежнему продолжал распоряжаться судовладелец.

Поднятым в парламенте вопросом о перегрузке судов заинтересовался Самуэль Плимсоль — в то время либерал, член парламента от графства Дерби. Он не был ни судовладельцем, ни моряком. Плимсоль родился 10 февраля 1824 г. в Бристоле в семье небогатого чиновника. Начав свою трудовую деятельность простым клерком, он получил должность управляющего пивоваренным заводом, а к тридцати годам сумел сделаться угольным купцом. В 1868 г. Плимсоль, уже будучи богатым человеком, был избран в парламент.

В 1871 г. парламент ограничился декретом, по которому в английских портах учредили должность чиновников, обязанностью которых было регистрировать по маркам углубления осадку каждого выходившего из порта британского судна. Фактически англичане повторили то, что давным-давно сделали древние венецианцы, учредив должность «скрибануса». Никакого ограничения осадки судна парламентский декрет не предусматривал, и судовладелец, у которого жажда прибыли по-прежнему заглушала голос благоразумия, продолжал распоряжаться установлением высоты надводного борта...

Тем временем Самуэль Плимсоль продолжал борьбу за безопасность плавания торговых судов. Его ярыми противниками оказались представители его же партии либералов — крупные судовладельцы, которым введение закона о нормах погрузки судов было просто невыгодно с финансовой точки зрения. Парламент не вынес какого-либо решения и, как говорил известный английский дипломат сэр Джеймс Макинтош: «Палата общин, верная своей системе, осталась в мудром умелом бездействии».

Плимсоль дал очень меткое определение в своей книге старым, немореходным, перегруженным сверх всякой меры судам — «плавучие гробы».

Летом 1875 г. Плимсоль внес в парламент законопроект, предоставляющий правительству широкие права наблюдения за торговыми судами. В нем предусматривалось, что каждое британское судно, перевозящее грузы, должно иметь указатель допустимой осадки, которая определялась бы не судовладельцем, а классификационным обществом.

22 июля 1875 г. дебаты по этому законопроекту затянулись необычно долго (даже для Британского парламента). Плимсоль громил судовладельцев фактами, которые невозможно было опровергнуть, и настаивал на немедленном принятии законопроекта. Один из выступивших членов парламента сказал: «Принятие нами любого правила для ограничения осадки, которое могло бы быть приемлемым для каждого торгового судна, сопряжено с неразрешимыми трудностями». А после него премьер-министр Бенджамен Дизраэли в своем заключительном слове заявил, что представленный Плимсолем на рассмотрение палатой общин билль должен быть отклонен.

Плимсоль снова потребовал слова. Срывающимся голосом, сильно волнуясь, он сказал: «Это убийцы-судовладельцы сорвали затянувшимися дебатами утверждение законопроекта! Секретарь Ллойда заверил как-то своего знакомого в том, что он не может вспомнить ни одного случая за последние тридцать лет, когда судно шло на слом из-за износа. Так сотни славных парней были отправлены в водяную могилу этими подлецами»...

Председатель палаты общин — спикер — прервал Плимсоля, призывая его к порядку. Парламентский зал пытался перекричать оратора. Но сквозь рев толпы Плимсоль во всю мощь своего голоса крикнул: «Негодяи!» Он даже погрозил спикеру кулаком. После этого его хватил удар, он без чувств упал на пол.

За оскорбление палаты двери парламента на неделю оказались для Плимсоля закрытыми. Позже он вынужден был публично просить у палаты общин извинения. Но скандал привлек к парламентским дебатам внимание общественности страны, и Плимсоль получил популярность среди английских моряков. Более того, число сторонников депутата от графства Дерби в парламенте увеличилось сразу в несколько раз. Но лишь 14 августа 1876 г., после очередных дебатов законопроект о грузовой марке, предложенный Плимсолем, наконец был утвержден.

По принятому законопроекту все английские суда регистровой вместимостью более 80 тонн, кроме судов прибрежного плавания, рыболовных и спортивных, должны были иметь на обоих бортах нанесенные палубную линию и круг с горизонтальной чертой по центру, которая указывала допустимую осадку. Но по-прежнему право устанавливать ее осталось за судовладельцем.

Известно, что один ливерпульский судовладелец, показывая свое пренебрежение к новому закону, накрасил грузовую марку на трубе своего парохода: судно, мол, мое: что хочу, то и делаю! Насколько нелепым и бесполезным оказался этот закон, видно из цифр: лишь за один 1882 г. в море затонуло 548 британских судов с 3118 моряками на борту.

Итак, все старания Плимсоля оказались напрасными. И только в 1890 г. Британский парламент издал закон, по которому высота надводного борта устанавливалась не самим судовладельцем, а государственным органом. Закон гласил: «Центр этого круга должен находиться на борту судна на таком уровне от палубной линии, какой будет установлен Управлением торговли н который будет обозначать предельную грузовую линию в соленой воде, по которую разрешается грузить судно».

В наше время действует Международная конвенция о грузовой марке, подписанная в Лондоне 5 апреля 1966 года 54 странами. Ее правила вошли в силу в 1968 г. По ее положению все моря и океаны вследствие различных гидрометеорологических условий плавания подразделяются на зоны и сезонные районы. Причем под зонами понимают такие морские районы, где круглый год действует одна грузовая марка — или летняя, или тропическая.

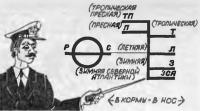

Что же собой представляет грузовая марка, которую по традиции английские моряки называют «диском Плимсоля»?

Тот, кто бывал в морском порту и видел торговые суда, вероятно, обратил внимание, что на борту каждого из них нарисованы знаки — круг и рядом, справа от круга, фигура, напоминающая гребенку. Они или приварены в виде тонких стальных полос, или просто накрашены в средней части каждого борта. Это и есть грузовые марки. Горизонтальная линия, проходящая через центр круга, и шесть горизонтальных линий «гребенки» указывают допустимую осадку для безопасного плавания в разное время года и при различных условиях.

На грузовой марке советского торгового судна каждая линия обозначена буквами русского алфавита Р, С, Л, 3, ЗСА, Т, П и ТП (а иностранного судна — латинскими буквами). Что означают эти буквы? Каков их смысл?

«Р» и «С», нанесенные над чертой, проходящей через круг, означают, что грузовую марку нанесли на борт судна с разрешения н под наблюдением советского классификационного общества «Регистр Союза ССР».

Линия, проходящая через центр круга, и ее продолжение на «гребенке» обозначены буквой «Л». Это так называемая «летняя марка». Она показывает предельную осадку судна при плавании летом.

В зимнее время года суда часто встречают Штормовую погоду, бури и ураганы. Тяжело загруженное судно во время шторма легко может потерять запас плавучести за счет веса вкатывающейся на палубу воды. Чтобы успешно бороться со штормом, судну нужно иметь большой запас плавучести. Это достигается увеличенной высотой надводного борта и меньшей осадкой. На грузовой марке есть ограничительная черта, расположенная под «Л» и обозначенная буквой «3», — «зимняя марка».

Но и зимой не все районы океанов и морей одинаково опасны для плавания. Наиболее «негостеприимна» Северная часть Атлантического океана. Этот самый оживленный для судоходства район Мирового океана знаменит сильными штормами, в зимнее время велика опасность обледенения. Поэтому при плавании через Северную Атлантику зимой судно должно быть наиболее облегчено, и осадка его отмечена самой нижней линией гребенки», обозначенной «ЗСА» — «зимняя марка для Северной Атлантики».

Над летней маркой есть еще несколько линий. Значит, судно может иметь еще большую осадку и меньший надводный борт. «Тропическая марка» отмечена буквой «Т».

По закону Архимеда на погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной телом. Следовательно, чем больше плотность жидкости, тем больше выталкивающая сила. Это значит, что осадка судна зависит и от плотности воды. Моряки еще в глубокой древности заметили, что когда судно с моря заходит в реку, т. е. попадает из более плотной морской воды в менее плотную пресную воду, его осадка увеличивается; и наоборот, осадка уменьшается, когда судно из реки выходит в море. Значит, если погрузка происходит в речном порту, а плавание будет проходить в океане, судно следует посадить чуть глубже, учитывая, что в соленой воде его осадка немного уменьшится. На грузовой марке это обозначено линией с буквой «П» — «пресная марка». И, наконец, самый верхний зуб «гребенки» помечен буквами «ТП» — «тропическая пресная марка». Эта линия показывает допустимую осадку судна при плавании в тропических реках.

Вернемся теперь к тоннам. Как уже говорилось, моряки, эксплуатационники и экономисты торгового флота под словом «тонна» понимают разные вещи.

Водоизмещение любого плавучего сооружения измеряется в метрических тоннах, каждая из них равна 1000 кг. Водоизмещение судна — это его масса с грузом, всеми запасами топлива, воды и провизии. Когда корабль сидит в воде по ватерлинию, его водоизмещение называют полным или стандартным. Под выражением «легкое водоизмещение» следует понимать массу корабля или судна без каких-либо запасов. Фактически это чистая масса корпуса и оборудования корабля. Это понятие применяется только в случае, когда судно идет на слом; по нему демонтажные верфи определяют стоимость металлолома.

В торговом флоте применяется термин «дедвейт». Он измеряется весовыми тоннами и определяется как масса всех грузов, которые может принять судно, т. е. равен чистой грузоподъемности плюс масса судовых запасов, экипажа и других переменных грузов.

Иными словами, для транспортного судна дедвейт — это разница, выраженная в тоннах, между полным водоизмещением и водоизмещением порожнего судна.

Валовая регистровая грузовместимость (или брутто-регистровый тоннаж) — это объем всех закрытых помещений, приспособленных для размещения груза, главного двигателя, механизмов, пассажиров, экипажа, навигационных приборов и грузовых устройств. Эта величина измеряется в единицах объема — регистровых тоннах, равных 2,83 м3 (100 куб. футов). Этой величиной определяют пассажирские и грузовые суда торгового флота при установлении разных тарифов, налогов и пошлин.

Нетто-регистровая вместимость также определяется объемными регистровыми тоннами и служит, как правило, для установления фрахтовых ставок при перевозке груза. Чтобы получить нетто-регистровый тоннаж судна, нужно из его валовой вместимости вычесть число, составляющее объем машинного отделения, балластных танков, ходового мостика и помещений, занимаемых экипажем.

Следует помнить, что тонны брутто-регистровой и нетто-регистровой вместимости являются единицами объема, а не массы.

В морском деле применяются и другие обмерные тонны. Существует так называемая метрическая обмерная тонна, равная одному кубическому метру (35,3 куб. фута). Есть английская обмерная тонна, равная 40 куб. футам (1,12 м3).

Весовые тонны тоже бывают разные. Например, если наша нормальная метрическая тонна равна 1000 кг (2205 фунтам), то английская «длинная» тонна (2240 фунтов) на 16,06 кг «тяжелее». А американская «короткая» тонна (2000 фунтов), наоборот, значительно легче метрической — на 92,82 кг. Естественно, эксплуатационникам мирового торгового флота приходится все это учитывать.

- Главная

- Истории

- История флота

- 1990 год

- Понятие «тонна» в морском торговом флоте

Подкатегории раздела

Путешествия

Туристические походы

Знаменитые корабли

Военная страничка

Литературная страничка

История флота

Прочие истории

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Практическое применение парусов на транспортном флоте

Оружие победы: реактивные снаряды на флоте

Книга о флотских традициях «Так повелось на флоте...»

Построено в самодеятельном Морском клубе Каспийска

К дню военно-морского флота СССР: морской щит нашей родины

К дню ВМФ СССР и дню работников морского и речного флота

60-летие шефства ВЛКСМ над Военно-Морским Флотом страны

Фантастическая морская история Владимира Леонидовича Дурова

Морская крейсерская яхта «Новинка» из стеклоцемента

Морская смесь из-за границы

Малый флот Дороги жизни на Ладожском озере

Любительский маломерный флот Красноярского края

Морская гребная лодка «дори»

Проблемы экологии и малый флот

Оружие победы: реактивные снаряды на флоте

Книга о флотских традициях «Так повелось на флоте...»

Построено в самодеятельном Морском клубе Каспийска

К дню военно-морского флота СССР: морской щит нашей родины

К дню ВМФ СССР и дню работников морского и речного флота

60-летие шефства ВЛКСМ над Военно-Морским Флотом страны

Фантастическая морская история Владимира Леонидовича Дурова

Морская крейсерская яхта «Новинка» из стеклоцемента

Морская смесь из-за границы

Малый флот Дороги жизни на Ладожском озере

Любительский маломерный флот Красноярского края

Морская гребная лодка «дори»

Проблемы экологии и малый флот

Понятие «тонна» в морском торговом флоте

Год: 1990. Номер журнала «Катера и Яхты»: 147 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Как проектировались и строились «речные танки» — бронекатера

Аварии кораблей, погубивших целые города

Плавания чехословацких яхтсменов братьев Петра и Яна Паты

1240 миль по периметру Черного моря на виндсерфере

Первые плавания на самодельной яхте из шлюпки «Самба»

Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка»

Плавание на яхте «Корвет» вокруг Скандинавского полуострова

Заметки капитана яхты «Флора» о плавании к месту старта Операции Парус-89

Плавание яхт «Командор Беринг» и «Надежда» по маршруту Беринга

Рассказ Уильяма Коллинза «Пока горит свеча»

Круизы Милосердия под вымпелом «Лорда Нельсона»

На тримаране «Янтарь-турист» за Полярный круг

Плавание мурманских яхтсменов по трем морям на яхте «Вирма»

Некоторые загадки Христофора Колумба

История яхт-клуба Балтийского морского пароходства

Аварии кораблей, погубивших целые города

Плавания чехословацких яхтсменов братьев Петра и Яна Паты

1240 миль по периметру Черного моря на виндсерфере

Первые плавания на самодельной яхте из шлюпки «Самба»

Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка»

Плавание на яхте «Корвет» вокруг Скандинавского полуострова

Заметки капитана яхты «Флора» о плавании к месту старта Операции Парус-89

Плавание яхт «Командор Беринг» и «Надежда» по маршруту Беринга

Рассказ Уильяма Коллинза «Пока горит свеча»

Круизы Милосердия под вымпелом «Лорда Нельсона»

На тримаране «Янтарь-турист» за Полярный круг

Плавание мурманских яхтсменов по трем морям на яхте «Вирма»

Некоторые загадки Христофора Колумба

История яхт-клуба Балтийского морского пароходства

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Понятие «тонна» в морском торговом флоте

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Плавание по реке Онега вверх по течению на лодке «Пелла-фиорд»

Рассказ «Полет Сокола» немецкого писателя Карла Мая

Начало науки о кораблестроении Антони Дина

Старинная поморская лодка карбас

Плавание на лодке «Пелла-фиорд» по маршруту Тикси — Хатанга

Плавание в Хельсинки на яхте «Орфей» (швертбот «ЛЭС-750»)

Последний маршрут Юрия Лютова

Поход на байдарках по шести озерам Кольского полуострова

История покорения Атлантики на катерах с подвеесными моторами

Глава «Поединок с маленьким кентавром» из книги «Сорок восемь часов»

История и будущие перспективы электрических лодок

Загадочное исчезновение экипажа на борту барка «Марлборо»

Несколько историй походов из писем наших читателей

Морское пиратство в конце XX века

Заграничные плавания спортклуба судоводителей-любителей «Нева»

Рассказ «Полет Сокола» немецкого писателя Карла Мая

Начало науки о кораблестроении Антони Дина

Старинная поморская лодка карбас

Плавание на лодке «Пелла-фиорд» по маршруту Тикси — Хатанга

Плавание в Хельсинки на яхте «Орфей» (швертбот «ЛЭС-750»)

Последний маршрут Юрия Лютова

Поход на байдарках по шести озерам Кольского полуострова

История покорения Атлантики на катерах с подвеесными моторами

Глава «Поединок с маленьким кентавром» из книги «Сорок восемь часов»

История и будущие перспективы электрических лодок

Загадочное исчезновение экипажа на борту барка «Марлборо»

Несколько историй походов из писем наших читателей

Морское пиратство в конце XX века

Заграничные плавания спортклуба судоводителей-любителей «Нева»

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории