К 130-летию старейшего в стране — яхт-клуба Балтийского морского пароходства.

Открыв «Руководство для любителей парусного спорта», принадлежащее перу Г. В. Эта и изданное в Санкт-Петербурге в 1895 году, прочтем: "Три условия необходимы для успешного существования яхт-клуба, а именно: помещение, безопасное место для якорной стоянки и устав".

В середине прошлого столетия этим условиям отвечал единственный существовавший тогда яхт-клуб России — привилегированный дворянский Императорский яхт-клуб с узко ограниченным числом членов. Неудивительно, что к этому клубу не имели никакого отношения те несколько приятелей, которые в начале мая 1858 года отправились на парусной шлюпке «Забава» на прогулку по тихой и спокойной Черной речке.

Эта речка, протекающая по окраине Петербурга, вывела «Забаву» к даче, сдававшейся внаймы. Владельцу новенькой 17-футовой шлюпки, выписанной из Англии для плаваний на веслах и под парусами, Цезарю Кавосу и его спутникам, среди которых были Василий Познанский и Николай Вилькинс, место приглянулось. Так у «Забавы» появилась безопасная стоянка, а у ее экипажа — помещение. Этого друзьям оказалось достаточно для "учреждения неофициального кружка любителей водного спорта". Когда число членов кружка возросло до восьми, ему дали шутливое название на английский манер: "Матрос на все руки". Через год любительское объединение, насчитывающее уже около сорока человек, назвали Невским яхт-клубом. Ежегодный членский взнос определили в 7 рублей.

Тихая Черная речка с чистой в то время водой была подходящим местом для катания на шлюпках, но членов неофициального клуба все сильнее влекло взморье, где можно было "совершать дальние рейсы на Лахту, Стрельну и Петергоф" (сегодня эти районы являются частью Ленинграда). И клуб вскоре перебрался на новую дачу. Она находилась куда ближе к Маркизовой луже — на Крестовском острове, на левом берегу Средней Невки, напротив Елагинской пристани.

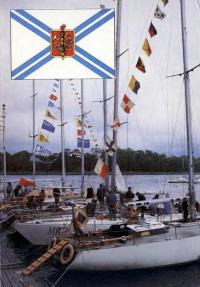

Первая же навигация на взморье "прошла замечательно и оживленно, с целым рядом разнообразных праздников и парадных прогулок с музыкой и пальбой". Командором клуба избрали одного из основателей кружка на Черной речке — Василия Юрьевича Познанского. И в выборе не ошиблись. Познанский многие годы деятельно и энергично направлял активность членов клуба на благо его развития и процветания. Человек высокой культуры и такта, он легко объединял людей с различными характерами, что содействовало формированию дружного и демократического товарищества любителей спорта. Вскоре клуб был принят под августейшее покровительство Великого князя Константина Николаевича, а устав, наконец-то, прошел утверждение в Морском министерстве. Так "по Высочайшему повелению 14 марта 1860 года" последовало основание Санкт-Петербургского речного яхт-клуба — первого общедоступного яхт-клуба России. Внесословность его, в частности, подчеркивалась тем, что клуб отказался поместить в крыже своего флага дворянскую корону, на чем настаивало Морское министерство. Члены клуба "нашли такое прибавление нежелательным".

И сегодня этот клуб находится на берегу Средней Невки, на том самом месте, где в 1864 году было построено его первое деревянное здание. Много воды унесла с тех пор в море река, но только трагические повороты в судьбе России и Петербурга-Петрограда-Ленинграда прерывали активную жизнь яхт-клуба. Отмечаемое в этом году 130-летие — повод для напоминаний о поучительных и любопытных фактах его истории.

Слово «речной» появилось в названии не случайно. Небольшая клубная эскадра, флагманом которой стал уже известный читателю ботик «Забава», состояла в основном из гребных гичек и байдарок, открытых парусных шлюпок, яхточек для прибрежного плавания. Ими владели люди, далеко не каждый из которых мог обзавестись более солидной морской яхтой. Но эскадра стала быстро пополняться как за счет приобретений новых состоятельных членов клуба, так и за счет общественных судов. Этому, кстати, содействовала разумная тактика Морского министерства, которое, содействуя развитию морского спорта, приобретало гребные и парусные суда отечественной и зарубежной постройки и выставляло их в качестве гоночных призов. Ценный приз привлекал к состязаниям большое число экипажей, стимулировал стремление гонщиков к повышению мастерства. Победителей чествовали, а трофей становился общественным достоянием.

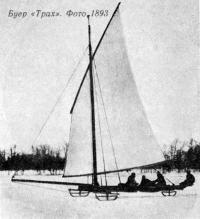

Зимой члены клуба ходили на буерах и лыжах, брали уроки фехтования и гимнастики в спортивном зале Главного Адмиралтейства. Клуб открыл и долгое время прибыльно содержал общественный каток в центре города, используя вырученные средства на свое развитие. Построив собственное здание на личные средства и пожертвования, члены клуба начали комплектовать библиотеку, куда наряду с периодическими изданиями на разных языках стекались редкие и ценные книги. К сожалению, уникальная библиотека погибла при пожаре в 1894 году. В новом деревянном клубном здании тоже выделили помещение для библиотеки, но и она пропала после революции. По сей день в яхт-клубе так и нет настоящей библиотеки. Факт этот по-своему отражает низкий уровень нашей общей культуры, говорит об утрате традиции делать общим достоянием литературу о спорте, его истории и технике.

Современное здание яхт-клуба, законченное в 1976 году, строилось по оригинальному проекту, повторившему в некоторых деталях части старых утраченных при пожарах, клубовских зданий, являвшихся прекрасными образцами русского деревянного зодчества.

При основании клуба существовало правило, запрещающее дамам посещать его территорию. Гости-мужчины могли бывать тут по приглашениям, но не чаще трех раз в год. Интересно, что похожие правила в наши дни действуют в некоторых зарубежных яхт-клубах. По крайней мере, в них имеются бары только для мужчин. Что касается С.-Петербургского речного яхт-клуба, то дамы получили право бывать в нем лишь с 1861 года. С этого времени начали регулярно проводить семейные вечера и гулянья с танцами под оркестр, обеды с обязательным клубным пирогом. Замечательная традиция тоже давно утрачена, если не считать новогодних «складчин», да вяло организуемых праздников в дни открытия и закрытия навигации.

Славились своим мастерством гребцы клуба на Средней Невке. Однажды, когда таможня поручила матросам перегнать из порта по рекам новый гиг-аутригер, доставленный из Англии, флотский экипаж осрамился на глазах любопытствующей публики: гиг многократно переворачивался, матросы были освистаны. К всеобщему восхищению, прибывшая команда гребцов-любите-лей перегнала гиг вокруг островов взморьем, продемонстрировав мощную и красивую греблю. Гребные гонки всегда вызывали большой интерес и часто сопровождались народными гуляниями на набережных. Для объективности определения лидеров суда — участники гонок делили на разряды. Правила организации соревнований год от года совершенствовались. Растущее пристрастие к парусу постепенно вытесняло гребной спорт, но экипажи гребцов у клуба имелись постоянно, вплоть до недавнего времени.

Последнее преобразование структуры спортивных обществ губительно сказалось на прекрасном атлетическом виде водного спорта — гребцов из клуба «выселили» вовсе. Одновременно была ликвидирована и детско-юношеская спортивная парусная школа. Это несомненная ошибка, правда, быстро была исправлена, и школу возродили, однако при этом не удалось сохранить опытных детских тренеров — штат их оказался урезанным.

Основы ныне действующих правил парусных соревнований и правил обмера яхт тоже закладывались в нашем первом общественном яхт-клубе. Они исправлялись по мере приобретения собственного и изучения зарубежного опыта.

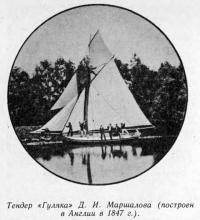

Первая парусная гонка, организованная в августе 1860 года, проходила по правилам, которыми двумя годами раньше пользовались военные моряки в Николаеве при состязании на... гребных шлюпках. В гонку со стартом в Маркизовой луже записалось восемь открытых судов длиной от 12 до 18 футов. Их вывели на буксире к Елагинскому маяку. От него стартовали на Невский маяк, обогнув который, следовало направиться на финиш в районе начала дистанции, имевшей общую протяженность в четыре с половиной версты. Рулевые, давно мечтавшие об открытых акваториях, плохо представляли расположение знаков навигационного ограждения банок и фарватеров, т. е. не знали местной лоции. Лавировка при слабом ветре вовсе сбила их с толку, из-за чего некоторые ботики, не выйдя на Невский маяк, оказались в Стрельне и даже в Петергофе. Финишировали только шлюпки «Волна» и «Грация», затратив на дистанцию более трех часов. Победителем был объявлен Д. И. Маршалов. Без всякой иронии отметим, что на той же акватории в наши дни размечают дистанции для гонок судов детских и олимпийских классов, и даже мальчишки быстро привыкают ориентироваться на ней без каких-либо приборов.

У кого-то вызовут улыбку описания перипетий первых выходов за Кронштадт — плаваний в финские шхеры и Швецию, походов в порты Южной Балтики. Открытое море, тем не менее, уверенно осваивалось по мере пополнения флота большими яхтами. А поступали они поначалу только из-за границы. Приобретения были по плечу людям богатым, способным содержать на яхтах экипаж. Новые тендеры, иолы и шхуны держали вымпела С.-Петербургского речного яхт-клуба, не будучи клубным имуществом.

Для строительства и содержания общественной флотилии остро недоставало мастерской. И она была создана на паевых началах, с тем чтобы по погашении паев перейти в клуб. Уже к концу первого года работы мастерская построила 15 гребных судов, 4 парусных шлюпки, отремонтировала 54 судна. Для дальнейшего развития и получения прибыли в тот же год на «стапелях» мастерской заложили 30 шлюпок по заказу городской полиции. Качество выполнения заказов получило высокую оценку Императорского Русского технического Общества, которое рекомендовало "всем желающим иметь правильно построенные небольшие яхты и изящной работы гребные суда обращаться в мастерскую яхт-клуба". Наши трудолюбивые и активные предшественники прекрасно вели хозяйственные и коммерческие дела. Второй год работы мастерская завершила с прибылью в 1298 руб. 74 коп. при полном обороте 11 602 руб. У мастерской появилась кузница, парильная, сарай для хранения леса.

Это были лишь первые шаги на пути к всероссийскому признанию. На протяжении многих лет мастерская не испытывала недостатка в заказах. В 1873 году, к примеру, от своего постоянного клиента — Общества подания помощи при кораблекрушениях — она получила заказ на строительство двух ботов-крейсеров водоизмещением 20 т длиной 40 футов для несения спасательной службы в районах опасных банок Финского и Рижского заливов. Стоимость постройки одного бота 5000 руб. Строились суда быстро, к очередной навигации их сдали заказчику. К тому времени мастерская уже была удостоена Большой золотой медали Московской политехнической выставки. Изделия шлюпочников с Крестовского демонстрировались на Всемирной выставке в Вене и были отмечены медалью «Изящного вкуса».

Ко времени организации мастерской относится и создание мореходных классов для обучения штурманов и шкиперов каботажного и дальнего плавания, а также корабельных и шлюпочных мастеров. Клуб принял на себя не только содержание классов и их оснащение, но и заботы по практическому обучению учеников на судах, а также «приискание места окончившим классы». Утвердив классы в апреле 1876 года, правительство решило поддержать благородное начинание ежегодной субсидией в 2000 руб., а саму инициативу их создания назвало примером службы "всеми средствами развитию родного мореходства". Первые воспитанники классов участвовали в постройке 30-тонной шхуны длиной 50 футов по чертежам члена клуба А. Д. Родионова и по заказу члена клуба П. Ф. Самохвалова. Отметим, что Ленинградское Высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова ведет свою историю от мореходных классов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. Ну, а клубное судостроение в наше время захирело полностью. Несколько десятилетий клуб вовсе не располагал стоящей шлюпочной мастерской. И только в последнее десятилетие она начала медленно воссоздаваться, обзаводиться станками и инструментом.

Перед революцией С.-Петербургский речной яхт-клуб располагал обширной благоустроенной гаванью напротив прекрасного клубного здания, помещениями для хранения рангоута и гребных судов, шлюпочной мастерской, мелкими вспомогательными постройками. Флот его включал 141 судно: 17 яхт среднего и большого тоннажа, 66 парусных ботиков и шлюпочек, 6 паровых и 52 гребных судна. Около 250 членов ежегодно вносили в кассу клуба более 6000 руб.

В 1910 году, когда отмечалось 50-летие яхт-клуба, в столице "успели твердо уверовать в то, что яхтенный спорт не шутка, но что он, представляя самостоятельную отрасль мореходства, заслуживает в этом смысле полного внимания и поощрения как со стороны правительства, так и со стороны общества". Со дня полувекового юбилея яхт-клуб стал носить звание императорского, что однако не поколебало его демократических традиций. Он по-прежнему оставался внесословным, привлекая к себе представителей различных слоев общества. Современники отмечали, что успешному развитию клуба содействовала не только разумная воля основателей и командоров, но и постоянная "дружная работа его членов, глубокая преданность их родному клубскому флагу и, главное, истинная любовь их к водному спорту".

Яхт-клуб на столичном Крестовском острове явил собой пример подражания при создании других подобных клубов и кружков на морях, озерах и реках страны. До 1917 года действовало уже около семидесяти таких спортивных объединений, практикующих парусный и гребной спорт, развивающих деревянное судостроение.

Первое самостоятельное печатное издание, отражающее жизнь яхтсменов, вышло в свет в мае 1873 года. Им стал "Памятный листок С.-Петербургского речного яхт-клуба". Через месяц, во втором выпуске листка, подробно рассказывалось об открытии памятника Петру по случаю 200-летия со дня рождения основателя флота России и родоначальника отечественного парусного спорта. Памятник в виде бюста был выполнен скульптором А. Н. Соколовым и преподнесен им в дар яхт-клубу. Он сохранился, но время не пощадило металл. И в 1989 году на средства Балтийского морского пароходства, которому, кстати, клуб принадлежит с начала 60-х годов, по оригиналу была отлита бронзовая копия, установленная на новой гранитной колонне.

«Памятный листок» предшествовал издававшимся позднее журналам «Яхта» и «Рулевой» и, естественно, появлению уже в советское время журнала «Катера и яхты», где читатель периодически находит материалы, отражающие жизнь яхт-клуба, отметившего в этом году 130-летие.

Упомянув о сегодняшнем владельце клуба, нельзя не сказать, что, став собственностью пароходства, клуб перестал быть общедоступным. Яхтсмены, не работающие в организациях Минморфлота, не пользуются равными правами с работниками ведомственных предприятий и членами их семей. Положение это не назовешь нормальным. В то же время стоит признать, что, поставив клуб на свой баланс, пароходство как бы приняло эстафету от дореволюционного Морского министерства, оказывавшего ему всестороннюю моральную и материальную поддержку. Благодаря Балтийскому пароходству клуб стал лучшим в Ленинграде и одним из лучших в стране. Экипажи яхт под его вымпелами, конечно, как и встарь, время от времени ходят по рекам и озерам. Но это уже давно не речной яхт-клуб. Это сильный центр морского крейсерства, яхты которого выходят в океан.

Так, например, в год воссоздания памятника пять клубных экипажей, участвуя в гонках Операции Парус-89, спустя 290 лет повторили путь трех кораблей и двух яхт, доставивших молодого царя и его волонтеров из Голландии в Англию, где Петр продолжил изучение судостроительного искусства. Еще раньше яхтсмены Балтийского пароходства спускались по широте до Лиссабона, дважды в гонках пересекали Атлантику и по реке Св. Лаврентия поднялись до канадского порта Квебек.

А начиналось все плаванием «Забавы» на Черной речке, блужданием в первой гонке по Маркизовой луже между камышами Лахты и царственным Петергофом, и двигалось вперед благодаря энтузиазму влюбленных в паруса праправнуков сподвижников Петра.

- Главная

- Истории

- История флота

- 1990 год

- История яхт-клуба Балтийского морского пароходства

Подкатегории раздела

Путешествия

Туристические походы

Знаменитые корабли

Военная страничка

Литературная страничка

История флота

Прочие истории

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Строительство яхт-клуба Балтийского морского пароходства

Непростые времена яхт-клуба Балтийского морского пароходства

Парусная база Балтийского морского пароходства

История яхт-клуба имени А. Грина

История Николаевского яхт-клуба

Сергей Александрович Белугин — тренер морского клуба ДОСААФ СССР

Младшие братья крейсера «Киров» или история морского бронетанкера

История возникновения яхт-клуба «Парус»

Краткая история Клайпедского яхт-клуба

Попытка возрождения «Морского клуба» в Петербурге

История первой массовой морской яхты «Л-6»

Крейсерская яхта Лоцман для озерного и прибрежного морского плавания

Фантастическая морская история Владимира Леонидовича Дурова

Яхта яхт-клуба ВМФ «Сатурн» совершила рейс вокруг Скандинавии

Непростые времена яхт-клуба Балтийского морского пароходства

Парусная база Балтийского морского пароходства

История яхт-клуба имени А. Грина

История Николаевского яхт-клуба

Сергей Александрович Белугин — тренер морского клуба ДОСААФ СССР

Младшие братья крейсера «Киров» или история морского бронетанкера

История возникновения яхт-клуба «Парус»

Краткая история Клайпедского яхт-клуба

Попытка возрождения «Морского клуба» в Петербурге

История первой массовой морской яхты «Л-6»

Крейсерская яхта Лоцман для озерного и прибрежного морского плавания

Фантастическая морская история Владимира Леонидовича Дурова

Яхта яхт-клуба ВМФ «Сатурн» совершила рейс вокруг Скандинавии

История яхт-клуба Балтийского морского пароходства

Год: 1990. Номер журнала «Катера и Яхты»: 147 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

1500-километровое плавание путями поморов на карбасе «Стрик»

Как проектировались и строились «речные танки» — бронекатера

Аварии кораблей, погубивших целые города

Плавания чехословацких яхтсменов братьев Петра и Яна Паты

1240 миль по периметру Черного моря на виндсерфере

Первые плавания на самодельной яхте из шлюпки «Самба»

Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка»

Плавание на яхте «Корвет» вокруг Скандинавского полуострова

Заметки капитана яхты «Флора» о плавании к месту старта Операции Парус-89

Плавание яхт «Командор Беринг» и «Надежда» по маршруту Беринга

Рассказ Уильяма Коллинза «Пока горит свеча»

Круизы Милосердия под вымпелом «Лорда Нельсона»

На тримаране «Янтарь-турист» за Полярный круг

Плавание мурманских яхтсменов по трем морям на яхте «Вирма»

Некоторые загадки Христофора Колумба

Как проектировались и строились «речные танки» — бронекатера

Аварии кораблей, погубивших целые города

Плавания чехословацких яхтсменов братьев Петра и Яна Паты

1240 миль по периметру Черного моря на виндсерфере

Первые плавания на самодельной яхте из шлюпки «Самба»

Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка»

Плавание на яхте «Корвет» вокруг Скандинавского полуострова

Заметки капитана яхты «Флора» о плавании к месту старта Операции Парус-89

Плавание яхт «Командор Беринг» и «Надежда» по маршруту Беринга

Рассказ Уильяма Коллинза «Пока горит свеча»

Круизы Милосердия под вымпелом «Лорда Нельсона»

На тримаране «Янтарь-турист» за Полярный круг

Плавание мурманских яхтсменов по трем морям на яхте «Вирма»

Некоторые загадки Христофора Колумба

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

История яхт-клуба Балтийского морского пароходства

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Понятие «тонна» в морском торговом флоте

Плавание по реке Онега вверх по течению на лодке «Пелла-фиорд»

Рассказ «Полет Сокола» немецкого писателя Карла Мая

Начало науки о кораблестроении Антони Дина

Старинная поморская лодка карбас

Плавание на лодке «Пелла-фиорд» по маршруту Тикси — Хатанга

Плавание в Хельсинки на яхте «Орфей» (швертбот «ЛЭС-750»)

Последний маршрут Юрия Лютова

Поход на байдарках по шести озерам Кольского полуострова

История покорения Атлантики на катерах с подвеесными моторами

Глава «Поединок с маленьким кентавром» из книги «Сорок восемь часов»

История и будущие перспективы электрических лодок

Загадочное исчезновение экипажа на борту барка «Марлборо»

Несколько историй походов из писем наших читателей

Морское пиратство в конце XX века

Плавание по реке Онега вверх по течению на лодке «Пелла-фиорд»

Рассказ «Полет Сокола» немецкого писателя Карла Мая

Начало науки о кораблестроении Антони Дина

Старинная поморская лодка карбас

Плавание на лодке «Пелла-фиорд» по маршруту Тикси — Хатанга

Плавание в Хельсинки на яхте «Орфей» (швертбот «ЛЭС-750»)

Последний маршрут Юрия Лютова

Поход на байдарках по шести озерам Кольского полуострова

История покорения Атлантики на катерах с подвеесными моторами

Глава «Поединок с маленьким кентавром» из книги «Сорок восемь часов»

История и будущие перспективы электрических лодок

Загадочное исчезновение экипажа на борту барка «Марлборо»

Несколько историй походов из писем наших читателей

Морское пиратство в конце XX века

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории