Принято говорить, что риск — благородное дело. Да, согласиться с этим можно, если риск помогает человеку стать совершеннее, в чем-то вырасти над собой. Но, согласитесь, сломанные ребра или сотрясение мозга вряд ли способствуют совершенству. Даже в том случае, когда и тяжелая травма не отбивает охоту заниматься любимым видом спорта.

Нет, мы, конечно, не против соревнований водномоторников. Не ведем речь и к тому, чтобы выхолостить из них сущность, зажать в узкие рамки запретов и ограничений и превратить гонки в безмятежное катание по кругу. Поговорим о том, как обеспечить безопасность на водно-моторных соревнованиях, не уменьшив их соревновательного духа и остроты спортивной борьбы.

Эта проблема уже затрагивалась на страницах журнала. В 4 номере за прошлый год м. с. м. к. С. Жиров рассказывал об обеспечении так называемой пассивной безопасности — о том, как уменьшить тяжесть травм в случае аварии на гоночной трассе. Тема сегодняшнего выступления — активная безопасность. Что сделать для того, чтобы аварий вообще не было!

Об этом мы беседуем со старшим тренером Центрального морского клуба ДОСААФ СССР Сергеем Александровичем Белугиным.

— Среди неискушенных зрителей на гонках спортивных судов нередко бытует мнение, что карьера большинства гонщиков неизбежно заканчивается трагедией — тяжелой травмой или даже гибелью. Как-то один такой «специалист» весьма образно выразился, что «нос каждого скутера нацелен в открытый гроб». Простим дилетантам эту своеобразную форму восхищения мужеством спортсменов, но как же обстоят дела в действительности?

— Все эти страхи, несомненно, значительно преувеличены. Но приходится признать, что и особых оснований для оптимизма здесь тоже нет. И, надо сказать, что чем дальше, тем больше рискуют спортсмены: совершенствуются корпуса, растет мощность двигателей, появляются новые способы форсировки, а значит, растут и скорости. Увеличение числа участников соревнований повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций на трассе.

По данным Международного водно-моторного союза (УИМ), в прошлом году на гонках спортивных судов погибло 12 спортсменов. Больно говорить об этом, но в их числе оказался и представитель нашей страны. Во время традиционных соревнований «За дружбу и братство», проводившихся в мае прошлого года в чехословацком городе Пиештяны, трагически погиб капитан сборной команды СССР, мастер спорта международного класса А. Головин. Человеческая жизнь — это высшая ценность, которой мы располагаем, и каждый из этих двенадцати мужественных парней смог бы еще многого добиться и в жизни, и в спорте.

Часты на соревнованиях и травмы, нередко тяжелые. А предпосылок для них еще больше. Так, например, очень распространенным происшествием является «взлет» судна на дистанции под воздействием волны или ветра. Когда рядом нет других участников, он обычно заканчивается небольшим купанием и мелкими повреждениями лодки и мотора. А вот когда мотолодка, скутер или глиссер взлетает в плотной группе соперников, недалеко и до беды.

— Какие места гоночной трассы являются наиболее опасными?

— Без сомнения, зоны поворотных буев. И дело даже не в том, что поворот на большой скорости сложен сам по себе, что он требует от гонщика точнейшего расчета, хладнокровия и мастерского владения лодкой. Поворотный знак — это место, где «делается тактика», где происходит борьба с соперником, в особенности, когда уровень подготовки судов и моторов приблизительно одинаков. Именно поэтому большинство тяжелых происшествий случается именно здесь.

— Но спортивная борьба и тактика обычно основываются на умении применить Правила соревнований в свою пользу. Соперника ставят в такое положение, чтобы он, выполняя требования Правил, был вынужден сдать свои позиции...

— Именно об этом — о Правилах — и пойдет у нас речь. Как известно, главным законодателем здесь является УИМ — его Правила действуют на всех международных встречах. Они являются основой «спортивных законов», применяющихся в странах — членах УИМ. Федерация водно-моторного спорта каждой страны может внести в них дополнения и исправления, ориентируясь на свою специфику — как чисто спортивную, так и юридическую. Развитие водно-моторного спорта, изменение условий, в которых он существует, тоже требуют коррекции Правил.

Федерация отдельной страны может свои «местные» дополнения и изменения вынести на рассмотрение президиума УИМ с тем, чтобы их вкпючипи в международные Правила. Такая система, надо сказать, и позволяет им идти в ногу со временем, соответствовать современным условиям.

Сейчас свое слово в УИМ должны сказать наши представители. И касается это прежде всего проблемы обеспечения безопасности, не так давно нашедшей отражение в новой редакции наших Правил.

— Почему именно мы ставим этот вопрос?

— Так уж повелось, что наша федерация больше других занимается вопросами безопасности соревнований. Для кого-то гибель спортсмена на гонках — это сенсация, азарт и, как ни горько это звучит, в чем-то и реклама, привлекающая жадную на примитивные гладиаторские ужасы толпу. Отсюда и принцип: каждый за себя. А у нас подход к спорту несколько иной...

— Каким образом предполагается решить эту проблему?

— Решить, — слишком громко сказано. Сделать это до конца вряд ли когда-нибудь удастся. Речь идет лишь о возможности внести достаточно весомый вклад в дело обеспечения безопасности водно-моторных соревнований.

А суть наших предложений в следующем: Правила водно-моторных соревнований не должны создавать условий, толкающих на серьезный риск ради победы. Здесь имеется в виду опасность, которая подстерегает не только «атакующего», но и его соперников. Не должно быть в них ни малейших нечеткостей, позволяющих каждому из гонщиков оценить обстановку по-своему...

— По тому, как говорится «не должно быть», можно понять, что еще совсем недавно действовавшие Правила этими недостатками отличались.

— Да, предыдущая редакция, действительно, перестала отвечать требованиям времени. Я говорю не обо всех Правилах, а о довольно коротком, но очень важном с точки зрения безопасности разделе «Правила движения по трассе». В него внесены наиболее принципиальные изменения.

— Давайте рассмотрим, чем нас не устраивали «старые» требования раздела.

— Вот как раньше «регулировалась» борьба на знаке: «Если два судна оказались связанными в момент обхода поворотного буя, то судно, находящееся с внешней стороны, должно оставить столько места, сколько потребуется судну с внутренней стороны для правильного огибания этого буя. При этом имеется в виду, что полностью сохраняется требование об обеспечении расстояния между судами не менее 5 м».

Информация об изображении

Рис. 1. «Старые» Правила провоцировали гонщиков на создание аварийных ситуаций

К чему приводило это требование? К тому, что самые отчаянные спортсмены стремились вклиниться в пространство между судном, выполняющим поворот, и поворотным буем (рис. 1), вынуждая соперника уйти на больший радиус циркуляции и выдержать эти самые 5 метров (кстати, оценить расстояние с такой точностью в этой ситуации — дело практически безнадежное).

Рис. 1. «Старые» Правила провоцировали гонщиков на создание аварийных ситуаций

Такой «ход» очень опасен, хотя и дает значительное преимущество. Во-первых, «атакующий» может столкнуться с судном соперника, если тот вовремя не отреагирует на атаку согласно Правилам. Сознание своей правоты вряд ли потом компенсирует полученную в этом случае травму и потерю надежд на победу.

Ответные действия соперника тоже чреваты дополнительными опасностями. Попытка перекрыть пространство для атаки уходом на меньший радиус, связанная, естественно, с необходимостью сбросить скорость, зажимает «атакующего» в клещи. Он может не успеть вовремя убрать газ, что опять-таки приведет к столкновению, тем более, что водяной шлейф не позволяет правильно оценить дистанцию.

Эта ситуация становится еще более опасной, когда к поворотному знаку подходит плотная группа из нескольких судов.

— А что предлагается новой редакцией этого раздела?

— «При подходе к поворотному бую двух или более судов право дороги имеет судно, идущее впереди. В этом случае другие суда обязаны принять все возможные меры предосторожности вплоть до остановки». Согласно этому требованию, судну, опережающему другие, никто не имеет право помешать (рис. 2). И условий, провоцирующих гонщиков на создание аварийных ситуаций, здесь нет.

— Получается, что в каком порядке суда подошли к знаку, в таком они и завершат поворот?

— Не совсем так. Никто не запрещает обгонять и на повороте, главное — не создавать помех тому, кто впереди. Победит в этой борьбе тот, кто лучше чувствует лодку, умеет выбирать скорость и траекторию. А от «рукопашной» придется здесь отказаться.

— Действует ли это «преимущество лидера» при движении по прямой?

— И здесь обгоняющий должен обеспечить свободу движения обгоняемому и обязан держаться в стороне от его курса. При этом специально оговорено, что обгоняемое судно не имеет права преднамеренно изменять свой курс (т. е. препятствовать обгону).

Информация об изображении

Рис. 3. Так на практике можно определить свое положение относительно соперника

— Здесь все ясно, за исключением понятий «впереди» и «позади». Как реализовать их на практике и определить свое положение? Не получится ли разнотолков, подобных тем, которые были вызваны «старым» требованием соблюдать интервал не менее пяти метров?

Рис. 3. Так на практике можно определить свое положение относительно соперника

— В разъяснениях к правилам движения по трассе, которые были опубликованы в сборнике ЦК ДОСААФ «Информационные материалы», предлагается следующее решение этого вопроса.

Под идущим впереди понимается судно, водитель которого не видит впереди, справа и слева от себя других судов, идущих параллельными или пересекающими курсами. Такому судну принадлежит право дороги (рис. 3).

— Если гонщик обернется назад, он не потеряет это право?

— Конечно, нет. Ведь это не правило, а лишь способ определения своего положения по отношению к другим судам.

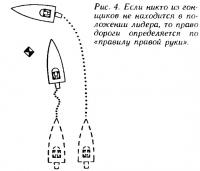

Еспи гонщики видят друг друга, то это значит, что разница в положениях судов невелика или ее вообще нет. Такие суда считаются идущими совместно, и никто из водителей не имеет преимущества. К ним применимо оставшееся без изменений правило 15.5. известное как «правило правой руки». Судно, находящееся справа, имеет право дороги (рис. 4).

И, наконец, следует запомнить еще одно новое требование, призванное исключить конфликты на дистанции: если гонщик не уверен в своем положении относительно других судов, то он должен считать себя идущим позади и уступать дорогу другим.

— Что ж, за исключением этих «тонкостей», преимущества новой редакции в плане обеспечения безопасности налицо. Остается только пожелать вам успеха в УИМ.

— Надеюсь, что представителям нашей федерации водно-моторного спорта в УИМ удастся убедить своих зарубежных коллег в разумности таких поправок, в благородстве целей, преследуемых ими.