Проблема лодочной стоянки как сложный комплекс многих и далеко не простых вопросов имеет уже свою историю, не раз обсуждалась па страницах сборника, а в минувшем году была поднята и в центральной печати: мы имеем в виду опубликованное в «Правде» 13 май 1976 г. письмо И. Мазурука под красноречивым названием «Без пристанищ и надзора».

Напомним, что чуть ли не десять лет назад в редакционной статье «Капитаны ищут причалы» (см. сборник №14) констатировался факт: «Хозяйство, которое составляют суда, находящиеся в частном пользовании, уже разрослось до таких размеров, что превратилось в проблему». За прошедшие же с тех пор годы это хозяйство увеличилось во много раз. Только за одну IX пятилетку промышленность изготовила, а тортовая сеть реализовала более 409600 моторных лодок и катеров. Точные результаты регистрации плавсредств еще не опубликованы, но, очевидно, И. Мазурук близок к истине, когда пишет, что количество лодок приблизилось у вас к 3000000.

Материальные возможности советских людей с каждым годом возрастают, отдых на воде и водно-моторный туризм становятся все более популярными. Сравнение уровня насыщения прогулочно-туристскими судами населения в нашей стране и, скажем, в США или Швеции показывает, что упомянутые 3000000 — далеко не предел. Тем более, что географические возможности для развития прогулочного флота у нас даже больше, чем в этих странах. Однако при всем этом отечественная индустрия уже вынуждена затормаживать производство товаров для отдыха на воде. В крупнейших водномоторных центрах страны спрос на лодки и моторы начал падать и в первую очередь потому, что все труднее найти место у воды, негде поставить новое судно. Об этом свидетельствуют сотни писем читателей.

Готовя очередное выступление на все ту же и все более злободневную тему, мы в № 1 минувшего года обратились к читателям с просьбой ответить на вопросы специальной анкеты. Откликнулось около 1000 судоводителей-любителей из 119 городов страны. Пришли письма с Днепра и Волги, с великих сибирских рек и побережья Тихого океана, Ленинграда и Москвы, из заполярного Мурманска и солнечной Одессы.

Работа над этими письмами еще ведется, но уже сами статистические данные, на наш взгляд, представляют значительный интерес не только для специалистов, но и для широких кругов читателей сборника.

Давая такой краткий статистический обзор ответов, будем напоминать и сами вопросы.

Вопрос 1. Тип и размеры вашей лодки, марка мотора?

«Прогресс» с «Вихрем» — такое сочетание встречается наиболее часто (62% ответов). При этом бросается в глаза, что в южных районах страны и на «большой воде» доля «Прогрессов» возрастает до 78—80%, к северу и на небольших акваториях надает до 18—20%.

20% ответивших плавают на судах, построенных самостоятельно (это соответствует существующим данным, согласно которым доля самодельных судов в целом по стране составляет около 20%). В письмах, приходящих из северных районов, суда любительской постройки упоминаются чаще — их доля повышается до 50—60% (по данным НТИ, рекорд принадлежит ленинградцам — 61%).

Естественно, что подавляющее большинство наших корреспондентов — владельцы сравнительно тяжелых и насыщенных оборудованием катеров и мотолодок, хранение которых доставляет больше всего хлопот. (Среди заполнивших анкету нет ни обладателей автомобильных «кар-топ»-мотолодок, ни владельцев открытых гребных лодок типа «Пелла», ШПШ-3М, «Форель» и т. д.).

Вопрос 2. Место расположения стоянки. Далеко ли расположена стоянка от центра города? Как приходится добираться до нее?

Отмстим, что 28% откликнувшихся на анкету вынуждены ответить — «стоим, где придется, постоянного места нет!» Особенно много таких сигналов о явном неблагополучии с организацией стоянок поступило из городов центральных областей страны.

Неудобной в смысле сложности проезда свою стоянку назвали 47% ответивших, причем наибольшая часть подобных жалоб приходится на города, где число прогулочных судов перевалило за 10 тысяч (Киев, Саратов, Горький).

Добираясь до стоянки, одним видом транспорта пользуются 40% владельцев, 25% едут с пересадкой, а 10% — вынуждены пользоваться тремя и более видами городского и пригородного транспорта. Остальные 25%) добираются пешком.

Свыше 60% ответивших затрачивают на дорогу не менее 45—50 мин.

Вопрос 3. Общее количество судов на стоянке, есть ли возможности для роста, какие работы планируются на перспективу? Какие претензии имеются к благоустройству?

Стоянки с числом базирующихся судов от 100 до 300 составляют 17% упомянутых в ответах, от 300 до 500 — 40%, от 500 до 1000 — 13%, свыше 1000 — 30%.

Как отмечают авторы писем, 500—800 лодок в условиях существующих стоянок оказывается оптимальным числом. При дальнейшем его увеличении начинаются теснота, организационные трудности и беспорядок. При количестве лодок менее 400—500, как правило, выше творческая активность членов коллектива, но возникают финансовые трудности: небольшой стоянке труднее быть рентабельной!

Крупные многотысячные стоянки встречаются в основном на юге (Киев, Днепропетровск, Херсон).

Возможностями для роста располагают не более 25 %0 упоминаемых в ответах стоянок: в первую очередь это кооперативные, недавно организованные стоянки или те стоянки, которые тол что переведены на новое место. Остальные 75% возможности для расширения не имеют.

С этим вопросом тесно переплетается и вопрос о планировании работ на перспективу. На сегодня имеют те или иные претензии к благоустройству своей стоянки 89% ответивших, но еще хуже то, что на 85% упомянутых стоянок никакого благоустройства не планируют.

Это и естественно, поскольку гарантию существования на будущее — хотя бы на ближайшие пять-шесть лет — имеют только 13% стоянок; 15% стоянок уже сейчас переводятся на другое место, а около 60%о имеют лишь «временную прописку» на неопределенное время, т. е. практически существуют под угрозой сноса.

До 12%, стоянок образовались стихийно, относятся к категории «диких» и признания права на жизнь добиться не смогли.

Итак, как мы видим, большинство городских стоянок перспектив не имеет.

В 1969 г. перед Госстроем СССР была поставлена задача: разработать типовые проекты береговых баз (с причалами для катеров и лодок, с помещениями для зимнего хранения их, ремонтными мастерскими и заправочными пунктами вместимостью от 500 до 3000 судов. Это была первая попытка сделать стоянки благоустроенными, увязать их с архитектурой города, превратить в органичную часть жилищно-коммунальных комплексов. Многие из авторов ответов на анкету с огорчением отмечают, что на сегодня утвержденных типовых проектов так и нет, нет пока и таких стоянок, которые действительно украшали бы города. Стихийное развитие стоянок нередко идет уродливым путем, неблагоустроенные причалы становятся больным местом, их стараются спрятать подальше от глаз. В ряде случаев исполкомы, казалось бы, идут навстречу водномоторникам, но для создания новых стоянок подбирают неудобные места.

Вот только несколько примеров. Из г. Юрга (Кемеровск. обл.) сообщили, что участок для стоянки выделен в районе стока канализации. Горьковчане жалуются на то, что в отведенном месте берег очень высокий (200 м) и крутой, что станция «Турист» расположена на мелком участке, а для защиты от подъема воды лодки на ней приходится вручную оттаскивать очень далеко. («А хуже всего, — написали, заполняя анкету, тов. А. Аксенов и другие, — что хотя за последние восемь лет эта станция уже переезжала трижды, она снова готовится к переезду! И неудивительно, ибо в генеральном плане развития г. Горького о базах прогулочного флота не упомянуто!») На совершенно не подготовленную площадку перевезли имущество нескольких водных станций в Ярославле. О неудачном выборе места для новых стоянок пишут авторы ответов из Рыбинска, Киева, Куйбышева, Игарки, Керчи, Саратова, Иркутска и т. д. Многие авторы пишут, что полностью солидарны с выводом И. Мазурука, сформулированным все в том же письме в «Правду»: «Водномоторникам не помогают местные органы, они равнодушны к нуждам малого флота».

В качестве доброго примера в «Правде» был назван Ленинград. Это не значит, что у ленинградских водномоторников нет своих бед, но можно подчеркнуть: их жалобы относятся уже, скорее, к частностям. Во всяком случае, Ленгорисполком никак нельзя упрекнуть в равнодушии к судьбам прогулочного флота.

Вопросы 4 и 5. Организация стоянки (кооперативная, службы быта, общества охотников и рыболовов и т. д.). Как получено место и на какой срок. Размер платы.

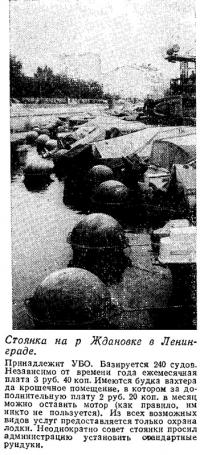

Самая большая доля — 63% упоминаемых стоянок — принадлежат управлениям бытового обслуживания (УБО), 22% — местным организациям и предприятиям, 7% — обществу охотников и рыболовов; 5% —созданы на чисто кооперативной основе, 3% — существуют под флагом ОСВОДа.

Как видим, городские УБО на сегодня располагают самой мощной сетью коллективных стоянок; они, естественно, пользуются вниманием местного руководства, наконец имеют уже почти 10-летвий опыт работы. Казалось бы, при сосредоточении всех стоянок города в одних руках дела должны идти неплохо, однако все без исключения ответившие на анкету владельцы, которые базируются на стоянках УБО, ими не довольны. Очевидно, что не стоит распространять отрицательное мнение нескольких сот высказавшихся на все стоянки УБО в нашей огромной стране, однако и не обратить внимание на этот сигнал нельзя.

Типичная беда, насколько можно судить по письмам, в том, что делом, не свойственным системе бытового обслуживания, занимаются люди, слабо представляющие его тонкости. Места под стоянки нередко оказываются выбранными неудачно: ограниченные по площади, они быстро оказываются до отказа забитыми, а из-за малого числа базирующихся судов — убыточными. А главное — нет настоящего хозяина, нет и налаженной общественной жизни коллектива.

Есть в ответах и примеры такого рода:

«Лет восемь назад станция на р. Тьмаке принадлежала кооперативу, был хорошо подобранный штат, построили даже зимние стеллажи под навесом. После передачи под начало УБО годовая плата повысилась с 15 до 25 руб., однако в содержание станции средств не вкладывалось, все пришло в запущенное состояние. Гнилые, разбитые пирсы на ржавых понтонах, ветхие строения, ночью на пирсах хоть глаз выколи! Низка дисциплина среди персонала, стали бичом случаи мелких хищений». — Л. Михновский (г. Калинин). Известно и продолжение этой истории. Горисполком дал «устное» разрешение на десятилетнее существование лодочной станции, но руководство УБО, даже имея ежегодную прибыль от нее (15 тыс. руб.), необходимых для благоустройства денег дать не может, строительной базы и фондов у него лет.

«С 1972 г. наша кооперативная стоянка — пишет М. Бурштейн из Новокузнецка, — передана УБО. Никакого благоустройства, беспорядок. Плата возросла, а обслуживание свелось к нулю. Ясно, что горисполком требует причал ликвидировать».

А вот мнение директора производственного объединения волгоградского УБО А. М. Дулькина:

«Удовлетворить потребности судоводителей-любителей можем лишь на треть. Для расширения дела нужны капиталовложения, но взять их негде: стоянки убыточны. Служба быта взялась не за свое дело и стала хозяином поневоле. Пытаемся передать стоянки ОСВОДу».

Как сообщают читатели, состояние дел на осводовских стоянках не намного лучше. Процитируем только один типичный ответ: «Водно-моторный клуб при ОСВОДе абсолютно не благоустроен, возможности для роста отсутствуют, на будущее работ не планируется. Клуб никаких услуг не предоставляет, но заставляет дежурить ночью вместе со штатными сторожами. Слаба дисциплина. Не забывают только требовать в год 30 руб.» — Г. Песков (Набережные Челны. Слово в слово о том же пишут из Чебоксар.).

Гораздо лучше положение дел на лодочных стоянках, принадлежащих предприятиям. Рассматривая стоянки как свои базы отдыха, заводы выделяют для их нужд отходы производства и неликвиды, оказывают техническую и материальную помощь. Однако тут все зависит от конкретных обстоятельств, а возможности предприятий не безграничны; естественно, взять такой тип организации стоянки за основу повсеместно не удается.

Может служить примером водная станция производственного объединения «Курганприбор», услугами которой работники предприятий объединения пользуются бесплатно. Однако владельцы лодок личным трудом участвуют в благоустройстве территории, в постройке тех или иных сооружений, и это типично для большинства заводских и кооперативных стоянок.

В нескольких письмах упоминается стоянка спортивного клуба имени Воровского в Казани, главная заслуга в организации которой принадлежит руководству нескольких местных предприятий. («Нам очень повезло. Радость отдыха не омрачают ни подготовка к отплытию, ни заботы при возвращении. У нас — порядок, можно оставлять на лодках моторы и все необходимое без всяких запоров. Плата за стоянку «Прогресса» — 3 руб. в месяц». — Пишет казанец В. Куприянов.)

Как отмечают многие из ответивших на анкету, для подобных заводских стоянок, в организации которых нередко различимы и явные черты кооператива, характерны порядок и дисциплина, налаженная клубная работа. Хорошо отзываются судоводители-любители, например, о базе-стоянке «Металлист» в Кашире, основанной с привлечением сил и средств предприятия, но существующей ныне уже на кооперативных началах. Уже 20 лет существует Херсонская кооперативная стоянка № 7, но она не порывает связей с предприятием — местным хлопчатобумажным комбинатом, на котором и сегодня работают 80% членов кооператива.

Вновь обратившись к статистической обработке ответов, подчеркнем, что 74% владельцев лодок считают наиболее перспективной именно кооперативную форму организации стоянок, при которой коллектив имеет возможность влиять на положение дел, проводить те или иные работы с привлечением средств или труда пайщиков. («Если бы мы были членами кооператива, — пишут ленинградцы, пользующиеся услугами УБО, — то имели бы право голоса при решении важных вопросов и не допустили бы, чтобы вместо приобретения совершенно необходимых нам рундуков по 75 руб. администрация тратила средства на огромные стеклопластиковые буйки по 254 руб.»)

География уже существующих лодочных стоянок, организованных на кооперативных началах, довольно широка: Николаев, Лиепая, Каховка, Нарва, Рига. Но не следует думать, что на пути их создания и развития нет трудностей. Особенно сложна начальная стадия, когда организуемому кооперативу приходится завоевывать признание города. Вот краснодарским водномоторникам это не удалось: городские власти требуют немедленной эвакуации созданной без надлежащего оформления стоянки без указания нового места прописки. Такое же положение дел в Смоленске. Во Владивостоке кооперативы «Волна» и «Заря» долго не могли добиться у местных органов ни юридического признания, ни закрепления участка. Зашли в тупик и дела недавно организованного кооператива «Ладья» в г. Тольятти (строительство, начатое без тщательно разработанного проекта, обернулось здесь «банкротством» кооператива: забивка свай «съела» все отпущенные средства, из-за отсутствия оформленного устава Госбанк ликвидировал расчетный счет). Рижский кооператив «Чайка» немало сил затрачивает на поиски строительной организации, которая взяла бы подряд.

Как отмечают авторы писем, дела идут гораздо лучше, когда кооперативные базы создаются при крупных предприятиях, коллективы которых берут шефство и оказывают необходимую помощь, хотя бы в делах организационных. Во многих письмах цитируется директивное письмо министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР С. М. Бутусова (№ 01-30-117 от 21.IV 1975 г.), которым предписывается выделять земельные участки н акватории для строительства баз маломерного флота как за счет местного бюджета, так и на кооперативных началах.

В Ленинграде горисполком вынес специальное решение по этому вопросу, обязав райсоветы по мере накопления желающих организовывать лодочные кооперативы, предоставляя им право на бессрочное пользование землей. По схеме, предложенной Ленгорисполкомом, члены лодочного кооператива, подобно членам ЖСК, лишь вносят деньги: в роли заказчика выступает управление капитального строительства города, а проектируют и строят стоянку специализированные организации. Пока еще нет положительного опыта применения этой схемы в полном объеме (возможно потому, что по предварительным наметкам стоимость места получается очень высокой: например, при разработке индивидуального проекта — типовых-то нет! — пайщикам создаваемого при Невском райсовете кооператива было предложено внести по 3600 руб.). Однако новые кооперативы уже создаются. Так, Красносельским райсоветом организован кооператив «Балтиец» на 650 лодок.

Взносы здесь такие: вступительный — 10 руб., паевой — 50 руб., годовая плата за стоянку — 25 руб. Работы ведутся хозяйственным способом. Имущество хранится в приобретаемых за отдельную плату стандартных гаражах (один на троих владельцев) или индивидуальных металлических рундуках тина «Север» (75 руб.).

Авторы ответов считают, что во многом помогли бы обмен опытом организации кооперативов и утверждение типового устава кооператива; необходима разработка нескольких разных и по сметной стоимости и по числу судов типовых проектов лодочных стоянок.

Ответы на заданные анкетой вопросы о плате и характере услуг оказались неразрывно связанными с формой организации стоянки. Тарифы не поддаются никакой систематизации. Можно сделать только определенный вывод, что помесячная оплата, как правило, гораздо ниже на стоянках, принадлежащих предприятиям, и на кооперативных стоянках. Но при этом нельзя забывать, что члены кооператива, кроме помесячной платы (обычно 2 руб. в течение всего года), вносят еще вступительные и паевые взносы, уплачивают различные целевые сборы на проведение тех или иных работ.

На стоянках, принадлежащих УБО, летом 3 руб. в месяц платят 12% ответивших на анкету; 4 руб. — 18%; 5 руб. — 55%; 6 руб. — 7%; 7 руб. — 8%. Плата на стоянках Сибири и Приуралья, как правило, выше. На стоянках УБО также иногда проводятся различные разовые сборы (на починку бонов и т. д.). За зимнее хранение помесячные тарифы различаются меньше и составляют в среднем около 3 руб.

Многие из отвечавших на этот вопрос подчеркнули, что сама по себе цена еще ни о чем не говорит, важно, какой объем услуг оказывается за эту сумму.

По поводу срока, на который предоставлено место у причала, все 100% водномоторников, пользующихся стоянками УБО, ответили, что повсеместно договоры с владельцами лодок заключаются сроком на один год без каких бы то ни было гарантий на дальнейшее.

Вопрос 6. Способ хранения лодки в период навигации.

На воде — у плавучих бонов и пирсов стоит 31% лодок, а на якоре — 5%; большая часть лодок и летом хранится на берегу — 55%; остальные ответили «как повезет». На берегу приходится держать лодки во многих южных городах (Херсон, Днепропетровск, Керчь), где ограничена береговая линия или существует опасность шторма, а также в тех городах, где бывают частые и резкие колебания уровня воды.

Только в 28% случаев при хранении лодок на берегу имеется соответствующее оборудование для их спуска-подъема и транспортировки. Многим пожилым водномоторникам становится не под силу таскать лодки но суше, приходится расставаться со своим увлечением (много таких сигналов редакция получила из Саратова и Киева).

Вопрос 7. Способ хранения имущества. Где хранится мотор? Как администрация гарантирует сохранность?

Как показывают ответы, коллективное хранение имущества организовано на 23% стоянок, хранение в лодке или в самодельном рундуке имеет место в 21% случаев; остальным 66% владельцев приходится или все возить с собой или надеяться на счастливую судьбу.

Администрацией стоянки в 76% случаев дается гарантия только сохранности собственно лодки, стоимость которой, кстати сказать, уценивается ежегодно на 15—20%. Значительная часть лодочников (32%) страхует свои мотолодки самостоятельно.

Вопрос 8. Какие услуги, кроме охраны лодок, предоставляет стоянка? Организован ли техосмотр судов на стоянке?

По этому пункту особенно много жалоб и нареканий. Основной же вывод четок и ясен: 92% судоводителей-любителей, стоящих на стоянках УБО, ответили, что никаких услуг, кроме охраны лодки, им не предоставляют.

Техосмотр, как правило, организован хорошо: по данным ответов на анкету, в 94% случаев.

Вопрос 9. Имеется ли помещение для коллективных занятий, мероприятий?

В 89% случаев ответ отрицательный.

Вопрос 10. Где заправляетесь горючим?

Только 33% водномоторников, ответивших на анкету, имеют возможность заправляться непосредственно на своих стоянках. В 27% случаев приходится пользоваться заправочными автомобильными станциями, расположенными в радиусе до 10 км от причала.

Думается, что в целом положение даже хуже, чем можно судить по ответам. Из-за того, что значительная часть судоводнтелей-любителей лишена возможности приобретать бензин на стоянках, государство ежегодно не дополучает сумму, равную стоимости миллиона тонн бензина!

Наконец, есть у проблемы стоянок и еще одна немаловажная сторона. Как пишет нам инспектор Серпуховского участка навигационно-технической инспекции В. Васильев, «если нет благоустроенных баз-стоянок, работать с судоводителями-любителями трудно: неорганизованный флот не поддается никакому контролю, наблюдается большое число нарушений и несчастных случаев на воде».

Водномоторник, освобожденный от забот о хранении своего судна, будет более активно участвовать в жизни коллектива и клубной работе, участвовать в различных спортивных мероприятиях и работе по охране природы. Словом, не только пользоваться лодкой, но и получать радость общения с товарищами по увлечению.

Улучшение условий эксплуатации личного прогулочно-туристского флота — один из немаловажных путей решения поставленной партией большой задачи дальнейшего улучшения условий отдыха советских людей.

- Главная

- Кругозор

- Проблемы малого флота

- 1977 год

- Статистический обзор ответов на письма читателей

Подкатегории раздела

Новые суда и устройства

Интересные события

Интересные факты

Интервью

Карты и маршруты

Официальные данные

Проблемы малого флота

Яхт-клубы и стоянки

Письма в редакцию

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Ответы ГИМС на письма читателей

Письма читателей о подъеме массовости физической культуры и спорта

Письма читателей депутатам и инспекторам

Письма читателей о кооперативах

Ответы на вопросы читателей по улучшению лодок

Ответы на вопросы читателей по моторам «Москва» и «Вихрь»

Некоторые ответы ГИМС на вопросы читателей

Ответы на письма: проверка знаний, прав ли инспектор ГИМС

Обзор зарубежных конструкций надувных лодок

Обзор крейсерско-гоночных яхт и соревнований

Обзор одноместных маленьких лодок

Обзор редакционной почты о лодках и моторах

Обзор гоночных моторов водно-моторных чемпионатов 1971 года

Обзор сезона водного слалома на байдарках 1971 года

Письма читателей о подъеме массовости физической культуры и спорта

Письма читателей депутатам и инспекторам

Письма читателей о кооперативах

Ответы на вопросы читателей по улучшению лодок

Ответы на вопросы читателей по моторам «Москва» и «Вихрь»

Некоторые ответы ГИМС на вопросы читателей

Ответы на письма: проверка знаний, прав ли инспектор ГИМС

Обзор зарубежных конструкций надувных лодок

Обзор крейсерско-гоночных яхт и соревнований

Обзор одноместных маленьких лодок

Обзор редакционной почты о лодках и моторах

Обзор гоночных моторов водно-моторных чемпионатов 1971 года

Обзор сезона водного слалома на байдарках 1971 года

Статистический обзор ответов на письма читателей

Год: 1977. Номер журнала «Катера и Яхты»: 65 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Статистика малотоннажного флота США в 1974 году

Федерация любителей водного спорта в Евпатории

Отклики на статью «Что такое рыболовная лодка?»

Морское семейство Колин и Рози Свэйл

Сообщения: чемпионат, нефть, женщина-адмирал, Диоген, планктон...

На заводе «Конемуови» финской фирмы «Корпиваара»

Подвесной парус системы Катайнена на «Дельфине»

Отдых на воде и охрана окружающей среды

Многокорпусные яхты из армоцемента

Возобновилось серийное производство мотолодки «Ока-4»

Глиссирующий катер-лимузин «ЛМ4-87М»

Совещание НТО о пластмассовом судостроении

Катамаран для океанских гонок «Вранглер»

Сообщения: традиции, Нептун, колодец, древесина, танкер...

Почтовые марки посвященные водно-моторному спорту

Федерация любителей водного спорта в Евпатории

Отклики на статью «Что такое рыболовная лодка?»

Морское семейство Колин и Рози Свэйл

Сообщения: чемпионат, нефть, женщина-адмирал, Диоген, планктон...

На заводе «Конемуови» финской фирмы «Корпиваара»

Подвесной парус системы Катайнена на «Дельфине»

Отдых на воде и охрана окружающей среды

Многокорпусные яхты из армоцемента

Возобновилось серийное производство мотолодки «Ока-4»

Глиссирующий катер-лимузин «ЛМ4-87М»

Совещание НТО о пластмассовом судостроении

Катамаран для океанских гонок «Вранглер»

Сообщения: традиции, Нептун, колодец, древесина, танкер...

Почтовые марки посвященные водно-моторному спорту

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Статистический обзор ответов на письма читателей

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Водная станция «Прибой» в Кургане

Плавдачи-катамараны за рубежом

Симпозиум по проектированию парусных яхт

Сообщения: спасатели, крысы, царь-якорь, взрыв, реклама...

Деятельность НТО-76: проблемы «Малого флота»

За рубежом: стоянка, плавдача, Тихий океан, Джеймс Кук, сигнал бедствия...

Экспериментальный катер ЛЭЗСС

Проблемы эксплуатации прогулочных судов

Трехместный вариант пластмассовой мотолодки «Афалина»

Трехсотсильный буксир для лесосплава

Сообщения: опасности, остров, иск, чудеса, течения, атомоход...

Ограждение опасностей на море

Совещания по грядущим Олимпийским играм 1980 года

Правила проведения водно-моторных ралли

Двухмачтовый виндсерфер для двух человек

Плавдачи-катамараны за рубежом

Симпозиум по проектированию парусных яхт

Сообщения: спасатели, крысы, царь-якорь, взрыв, реклама...

Деятельность НТО-76: проблемы «Малого флота»

За рубежом: стоянка, плавдача, Тихий океан, Джеймс Кук, сигнал бедствия...

Экспериментальный катер ЛЭЗСС

Проблемы эксплуатации прогулочных судов

Трехместный вариант пластмассовой мотолодки «Афалина»

Трехсотсильный буксир для лесосплава

Сообщения: опасности, остров, иск, чудеса, течения, атомоход...

Ограждение опасностей на море

Совещания по грядущим Олимпийским играм 1980 года

Правила проведения водно-моторных ралли

Двухмачтовый виндсерфер для двух человек

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории