Все эти годы продолжалась работа по доводке и усовершенствованию уникальной амфибии. Удалось, например, поднять максимальную скорость движения по суше с 25 до 42 км/час, а на воде с 45 до 57 км/час (в отдельные выходы до 60 км/час). Как сообщают авторы, «Кристалл» уже третий год «держит первенство по скорости на воде среди горьковских катеров». Уже одно то, что общий пробег амфибии составил 25000 км, свидетельствует об удачном решении довольно сложных задач, стоявших перед создателями «Кристалла». Сейчас они работают над завершением своего замысла, превращая катер-амфибию в вездеход, который мог бы поддерживать высокую скорость при движении по снегу и бездорожью. Пожелаем им успеха! А пока предоставим Е. Г. и Е. П. Пономаревым слово для рассказа о том «Кристалле», который уже существует и вызвал большой интерес читателей нашего сборника.

Авторы статьи (подготовленной по просьбе редакции) выражают свою благодарность за помощь в постройке амфибии В. Войтенко, Н. Быстрову, В. Бекетову, Н. Попову и Е. Панкратовой.

Присоединяясь к высокой оценке конструкции «Кристалла», редакция считает полезным предупредить тех, кто захочет построить такую амфибию: она не соответствует «Временным техническим требованиям, предъявляемым к микролитражным амфибиям, изготовляемым в индивидуальном порядке» (коротко эти требования излагались в №24 сборника, вышедшем в 1970 г.). «Кристалл» не может быть использован для путешествий по автострадам; это все-таки именно катер, приспособленный лишь для эпизодических появлений на суше — для объезда тех или иных препятствий и т. п.

Мы давно уже задумывались над тем, как бы расширить возможности туристского катера. Ведь владелец его практически навсегда связан с одним определенным бассейном. Переход даже через узкую полоску земли, скажем — на интересное озеро, требует специальной подготовки, любой выход на сушу вырастает в сложнейшую транспортную проблему. Эта же проблема нередко возникает и у ворот шлюзов, когда приходится подолгу выжидать оказии для шлюзования и поневоле появляется мысль объехать препятствие по шоссе.

Другая, не менее важная сторона вопроса — хранение судна. Каждый любитель знает, сколько хлопот доставляет стоянка катера на плаву где-то вдали от дома. Как беспокойно чувствуешь себя на работе, и особенно в командировке, когда нет никакой уверенности, что у твоего судна не пробит борт или из-за пустяковой неисправности сальника оно уже не лежит на дне. Но и вытаскивать катер весом в полтонны после каждого выхода на берег не будешь. Даже на хорошо оборудованной стоянке это дело нелегкое! А вообще-то лучше всего было бы иметь возможность перегонять катер по суше и ставить его в гараж рядом с домом...

Одним словом, лет восемь назад мы вплотную подошли к идее постройки амфибии, соединяющей черты легкого быстроходного катера и надежного в управлении автомобиля-вездехода. В литературе, в том числе и в сборнике, нам попадались фотоснимки и краткие описания самых разных амфибий, но все они нас не удовлетворяли. Одни — из-за малых скоростей, другие — из-за сложности конструктивных решений.

Мы поставили целью спроектировать и построить амфибию, которая и на воде и на суше развивала бы скорость не менее 40—50 км/час. И такую, которую в дальнейшем (этим, кстати, мы сейчас и заняты) можно было бы ставить на лыжи или гусеницы.

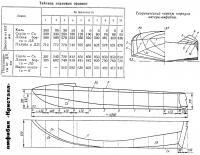

Основные данные амфибии «Кристалл»

| Длина наибольшая, м | 5,10 |

| Ширина габаритная с колесами, м | 2,13 |

| Высота габаритная, м | 1,60 |

| Двигатель | «М21А» |

| Скорость хода максимальная, км/час: | |

| на воде (1 чел.) | 57 |

| на воде (4 чел.) | 51 |

| на хорошем асфальте | 42 |

| Водоизмещение полное, т | 0,9 |

| Расход горючего на 100 км при полной нагрузке двигателя, л | 28—30 |

| Вес корпуса, кг | 230 |

| Вес двигателя, кг | 220 |

| Вес раздаточной коробки и ходовой части, кг | 180 |

При конструировании катера-вездехода нам пришлось решать целый ряд больших и малых проблем. Пожалуй, просто было только выбирать форму корпуса. Ясно, что развивать скорость хода более 40 км/час может катер с глиссирующими остроскулыми обводами. Без особого труда мы подобрали хороший, испытанный корпус: это был катер «Кама» (см. сборник №11, 1967 г.). Днищевые обводы его мы и воспроизвели без особых изменений.

По всей длине скулы поставили брызгоотбойники, которые, как показали испытания, дают заметный прирост скорости, в особенности, если речь идет о скоростях выше 40 км/час.

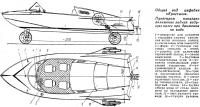

Надводной части мы старались придать обтекаемую ракетообразную форму, чтобы она лучше смотрелась при движении амфибии по суше. Этим и вызвано появление очень большой погиби бимсов в носу. Бортам в корме придан завал внутрь; в верхней части они переходят в остроконечные «стабилизаторы», снабженные в торцах автомобильными сигналами. Транец сделан выпуклым. Двигатель сверху закрыт капотом-обтекателем. Одним словом, хотелось придать судну вид, в какой-то степени переходный между катером и автомобилем. Получилось это или нет — судить читателю.

Наибольшую сложность представлял выбор простой, надежной и удобной в эксплуатации ходовой схемы для движения по суше. После обсуждения целого ряда вариантов была принята трехколесная схема с передним рулевым и двумя задними ведущими колесами. При переходе с суши на воду требуется всего 5 минут, чтобы задние колеса откинуть в верхнее положение и застопорить, а переднее сбросить в воду и поднять в катер. На корпусе не остается каких-либо выступающих частей, мешающих движению, поскольку выход из корпуса задних опор расположен выше ватерлинии, а передняя опора выполнена заподлицо с днищем.

Чтобы получить высокую скорость, надо было максимально облегчить конструкцию, поэтому мы изготовили корпус из дуралюмина Д16АТ. Толщина обшивки 2 мм, палубы 1 мм. Шпангоуты согнуты из угольника 3X30X30 при шпации 470 мм. По днищу между шпангоутами приклепаны стрингера из углобульба 2X25X20. Основным видом крепежа являются заклепки по стыкам и пазам листов и оцинкованные стальные винты М5 с потайной головкой (шаг 50 мм по соединениям листов со шпангоутами и 100 мм — со стрингерами). По всем водонепроницаемым швам проложена уплотнительная тиоколовая лента.

Скуловые брызгоотбойники сделаны из дюралевых полос 60X2 и установлены на корпус с отгибом под углом 150° к плоскости днища.

Фундаментные балки изготовлены из 4-миллиметрового дюралевого листа с обделочными угольниками 30X30X3.

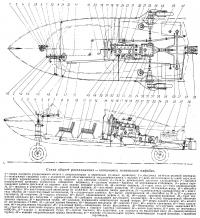

И на суше и на воде работает один и тот же конвертированный автомобильный двигатель «М21А». Охлаждение его при движении по суше осуществляется через автомобильный радиатор (от автомобиля «М20») с дополнительной установкой шестилопастного вентилятора. При работе на водомет дополнительно включается охлаждение забортной водой, поступающей под давлением из сопла движителя. Отсюда же вода подается и в масляный холодильник для охлаждения кар-терного масла, затем в рубашку выхлопного коллектора и через трехходовой краник — в патрубок выхлопной трубы для ее охлаждения. При выходе из строя радиатора или при перегреве двигателя поворотом этого краника напорная струя разделяется и направляется одновременно на охлаждение двигателя, выхлопного коллектора и выхлопной трубы. В жаркие дни охлаждения картерного масла водой недостаточно, поэтому к радиатору с передней его стороны подвешен масляный радиатор (с «ГАЗ-51»), в котором масло охлаждается потоком воздуха от вентилятора двигателя. Средние крышки капота-обтекателя во время движения амфибии открываются. В стенке перед радиатором вырезано воздухозаборное отверстие диаметром 420 мм с решеткой.

Применен карбюратор марки К-22И как наиболее экономичный при средних и тяжелых нагрузках. На всасывающей горловине карбюратора закреплен пламегаситель с сеткой.

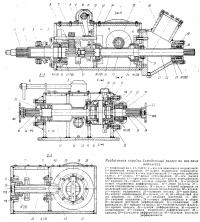

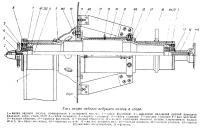

Через специально сконструированную раздаточную коробку мощность двигателя передается или на ведущие задние колеса, или на водомет. Применено жесткое шлицевое сопряжение всех валов, поэтому пришлось обеспечивать высокую точность расточки гнезд под подшипники, точность монтажа и жесткость крепления коробки и двигателя.

Вращение выходного вала двигателя передается (см. чертеж коробки) на первичный вал 1, на другой конец которого на шести шлицах насажена ведущая шестерня-муфта 27. С помощью рычага переключения 12 эта муфта может либо соединять вал 1 с валом водомета 26, либо входить в зацепление с зубчатым колесом 7, которое сидит на шпонке вала-шестерни 40 дифференциала (вращение при этом сообщается ведомой шестерне 30). Две полуоси 16 и 34 дифференциала соединены муфтами с карданными валами, связанными цепной передачей с колесами.

В верхней крышке корпуса прорезано пять прямоугольных отверстий для удобства монтажа. Раздаточная коробка крепится к картеру сцепления двигателя на трех шпильках и шести болтах М8, а также к фундаменту в корпусе катера 16 болтами М6. Внутренняя полость ее заполняется гипоидным маслом на треть высоты. Предусмотрена возможность монтажа в дальнейшем механизма отбора мощности на воздушный винт.

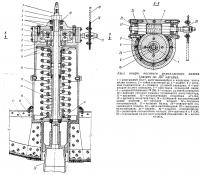

Для того чтобы наша амфибия могла идти по мелководью, установлен одноступенчатый водометный движитель. Изготовили его по чертежам С. Лебедева, разработанным для того же катера «Кама». С двигателем «М21А» этот водомет обеспечивал нашему «Кристаллу» скорость на воде около 45 км/час. После изменения некоторых параметров водометного движителя и установки скуловых брызгоотбойников удалось повысить максимальную скорость до 57—60 км/час.

Изменения водомета заключались в следующем. Шаг ротора увеличен до 270 мм, а диаметр до 219 мм. Длина сопла увеличена до 170 мм, диаметр выходного отверстия уменьшен до 150 мм. Толщина спрямляющих лопаток уменьшена до 3,0 мм, а длина лопаток увеличена на 20 мм. Зазор между лопастями ротора и водозаборником уменьшен до 0,5 мм. Вместо резино-металлического подшипника поставлена втулка с двухрядным сферическим подшипником (как оказалось, при выходе судна на сушу ротор продолжает некоторое время вращаться, резино-металлический подшипник при сухом трении быстро сгорает).

Для движения по земле применены колеса от грузового мотороллера «Т-200». Конечно, могут быть использованы и автомобильные колеса; для повышения проходимости можно колеса сдвоить, но тогда надо будет соответственно изменять и конструкцию вилок.

Вилки задних колес приварены к втулкам, имеющим шлицы для соединения с полыми опорными валами 15. На другой конец вала 15 внутри катера посажена втулка с рычагом пружинного амортизатора 18. Полый вал вращается в бронзовой опорной гильзе 14, прикрепленной к бортовой обшивке. С наружной стороны борта к опорной гильзе примыкает фасонная крышка 10, которая препятствует осевому смещению опорного вала.

Ведущая звездочка цепной передачи 3, имеющая 15 зубьев, вставляется в шлицевые пазы ведущего вала 8, который вращается в шарикоподшипниках внутри опорного вала. В торцах опорного вала 15 предусмотрены сальниковые уплотнения, а его внутренняя полость заполнена водостойкой густой смазкой УТВ1-13. Наружная поверхность вала 15, соприкасающаяся с внутренней поверхностью опорной гильзы 14, смазывается через пресс-масленку 13.

Оба ведущих колеса имеют ножные тормоза (от того же мотороллера).

Переднее управляемое колесо также имеет пружинный амортизатор (расчетная нагрузка на каждую из трех опор принята равной 400 кг). Поршень этого амортизатора (16 на эскизе) имеет снизу полую конусную часть, в которую при помощи болта 1 затягивается до плотной посадки вилка переднего колеса 26. При полном совмещении конусов вертикальное усилие (упор) воспринимает верхний упорный подшипник 4.

Поворот переднего колеса осуществляется при помощи червячной передачи. Червячное колесо 6 закреплено на поворотном валике 1 В, который посредством шлицов связан с деталями 12 и 14. Вращение рулевого колеса (баранки) при помощи цепной передачи передается на червяк 21, а с него на поршень амортизатора и вилку с ходовым колесом; одновременно поршень амортизатора имеет возможность перемещаться вертикально, загружая пружину.

Для снятия колеса после всплытия амфибии через отверстие в палубе на квадратный хвостовик болта 1 надевается торцевой ключ с рукояткой и монтажный болт вывертывается из оси вилки, а создаваемое при этом вертикальное осевое усилие выталкивает вилку вниз из конусного гнезда.

Болт 1 соединяется с тросиком, второй конец которого предварительно (до въезда в воду) выводится вверх через отверстие в палубе, перебрасывается за борт и закрепляется на вилке. Вилка с колесом, освободившиеся из конусного гнезда, с помощью тросика извлекаются из воды.

Для упрощения подготовки к выходу на сушу мы применяли и такой вариант, когда вместе с колесом и вилкой выпадал и сам монтажный болт 1. Для постановки колеса прикрепленный к верхней части болта 1 монтажный тросик проводится сквозь носовую опору; за этот тросик колесо с вилкой подтягивается под днище и заводится верхней частью болта в отверстие опоры. Завинчивается до упора монтажная гайка 2.

Поворотом баранки колесо устанавливается вдоль оси судна. Для выхода на сушу включается водомет, и амфибия с опущенными колесами на скорости около 15 км/час направляется к берегу. Если крутизна небольшая, а грунт достаточно твердый, «Кристалл» выползает на берег полностью даже без переключения работы двигателя на ведущие колеса.

Вездеход на суше и на воде управляется одной баранкой. Переключение на управление передним колесом или гидрореверсом водомета ручное. Имеются также ножные педали с тягами тормоза, сцепления и газа. Переднее колесо имеет только ручной тормоз.

Схема электрооборудования в основном обычная автомобильная. Световые сигналы комплексные, соответствующие правилам движения как по автодорогам, так и по водным путям.

За два года испытаний мы убедились, что наш «Кристалл» действительно очень удобная в эксплуатации машина. Мы не знаем забот о летней стоянке и зимнем хранении, выбор маршрутов путешествий стал почти неограниченным. Мы можем забираться на самые мелководные реки; при песчаном дне «Кристалл», не сбавляя скорости, прекрасно идет на «глубинах» 10—15 см и проскакивает пологие островки шириной до 5 м; на колесах он легко преодолевает сравнительно крутые подъемы — до 30° и разворачивается практически на месте (заднего хода не требуется).

Сейчас мы продолжаем работу по дальнейшему повышению скоростей «Кристалла», а главное — по превращению его в настоящий вездеход, который можно использовать в течение всего года и в условиях бездорожья. Рассчитываем дополнительно освоить еще несколько режимов движения, в частности — под воздушным винтом по воде, по снегу (на трех лыжах и «на брюхе», т. е. на днище) и по асфальту, а также на гусеничном ходу по снегу (с передней лыжей) и по мягкому грунту (со сдвоенными передними колесами). Наконец, хотим испытать еще и вариант с применением задних «гребных» колес для хода по воде и по снегу (с передней лыжей).

В заключение несколько советов.

Если вы захотите добиться высокой скорости хода по суше, необходимо при изготовлении раздаточной коробки предусмотреть соответствующее передаточное отношение зубчатых колес и ввести паразитную шестерню для переключения скоростей, а также увеличить диаметр ведущих задних колес (уместно применить автомобильные).

Очень важно бороться за экономию веса судна. Вероятно, наилучшим вариантом для вездеходов будут двигатели с воздушным охлаждением (типа примененных на «Запорожце») мощностью не менее 40—45 л. с. Разумеется, размеры корпуса и узлов установки необходимо будет пересчитать и уменьшить, чтобы общий вес судна, приходящийся на 1 л. с. эксплуатационной мощности, не превышал 10—15 кг.