Нетрудно понять, почему такое происходит. Буерный спорт не только сложен, но и специфичен, хотя бы только потому, что он даже в большей степени, чем летний парус, зависит от погодных условий. Буерный сезон очень короток; при насыщенном календаре местных и всесоюзных соревнований иногда просто не остается времени для тренировок и работы с молодежью.

В этих условиях добиться хороших результатов могут только те спортсмены, которые имеют многолетний опыт. Никакая теоретическая подготовка не может заменить «нахоженность» спортсмена, его умение оценивать окружающую обстановку во время движения буера, быстро находить выход в самых различных ситуациях. Сократить этот многолетний процесс могли бы тренеры, которые в прошлом сами были гонщиками. Однако в настоящее время начинающий буерист на практике может перенимать опыт учителя только в классе «Монотип-XV» — единственном по всесоюзной классификации буере, экипаж которого состоит из двух человек.

Сложилась ситуация: молодежь должна набирать опыт самостоятельно. Добавим, что управление даже самым маленьким буером класса «DN» под силу спортсмену не моложе 16 лет. Вполне понятно, что молодой буерист, который овладел управлением ледовой яхтой, еще долгое время не может по результатам приблизиться к более опытным соперникам, теряет веру в свои возможности, покидает этот интересный вид спорта.

Наиболее реальным выходом из создавшегося положения можно считать обучение в детских спортивно-парусных школах 8—10-летних ребят. Юные спортсмены овладеют теорией и практикой хождения под парусами на льду и приобретут опыт строительства буеров. Именно с ребятами этого возраста проводилась работа в прошлом. До начала 50-х годов были распространены многоместные (с экипажем 6—15 человек) буера-площадки. Тренеры имели возможность передавать свой опыт непосредственно на ходу — объяснять обучаемым принципы управления зимним парусником, тактику ведения гонок, характеризовать создавшиеся сложные, а порой и аварийные ситуации, в которые неизбежно попадает начинающий спортсмен, подсказывать пути предотвращения их. Тренер мог сразу же указать ученикам на ошибки, которые допускал молодой рулевой, управляющий буером. Другими словами, обучение проходило не только на собственном опыте, но и на ошибках, допускаемых товарищами..

Самым маленьким из буеров в то время был «Монотип-XV». В дальнейшем тяжелые и неуклюжие площадки уступили место более легким буерам свободных классов с площадями парусов 12 и 20 м2; из старых сохранился только «Монотип». Важно, что все три эти ледовые яхты имели экипажи из двух спортсменов, т. е. вместе с опытным рулевым мог выйти новичок. По истечении трех-четырех лет молодой спортсмен уже мог самостоятельно проводить гонку, нередко составляя конкуренцию именитым соперникам.

К концу 60-х годов буерами 12-метрового класса управлял уже одни человек, а 20-метровики были заменены буерами международного класса «DN». С тех пор во всесоюзной классификации буеров остался только один класс с экипажем из двух человек. Возникла сложная для воспитания молодого поколения буеристов обстановка, которую мы описали выше.

В 1979 г. тренер Тартуского дома пионеров по парусному спорту В. А. Сяре сконструировал и построил первый детский буер, на котором могут проходить начальное обучение и гоняться юные спортсмены в возрасте от 8 до 13 лет. Справедливо полагая, что первый взрослый буер, на котором будет гоняться буерист после окончания парусной школы, — «DN», конструктор принял аналогичную схему аппарата: передний рулевой конек, открытый кокпит и румпельное управление. Конструкция деревянного корпуса создана с таким расчетом, чтобы детский коллектив мог своими силами построить ее либо в школе на уроках труда, либо в яхт-клубе под руководством тренера. Удачно применение для вооружения нового буера паруса и рангоута от детского швертбота «Оптимист». Такое решение существенно упрощает строительство буеров: не секрет, что при их создании наибольшие хлопоты связаны с приобретением парусной ткани и пошивом качественных парусов.

Тренер из Тарту на практике определил размерения и технические характеристики буера, которые обеспечивают хорошие ходовые качества (при ветре около 5 м/с на гладком льду скорость достигает 40 км/ч) и надежную управляемость при соблюдении правил безопасности. Опрокидывание детского буера возможно, но, как и у современного «DN», происходит это очень редко.

К зиме 1983 г. в Тарту было построено 20 буеров этого класса, названного автором «ОЛ». Появились оригинальные конструкции из алюминиевых труб. Подобные аппараты были построены в Таллине и Пярну.

В. А. Сяре разработал проект правил класса детских буеров, которые представил на рассмотрение буерного комитета Федерации парусного спорта СССР. Комитет принял решение: после одобрения Федерацией парусного спорта ЭССР и внесения необходимых изменений и дополнений ввести этот класс во всесоюзную классификацию буеров и рекомендовать его ДСПШ и секциям как средство для развития зимнего парусного спорта.

Проект правил практически монотипизирует класс, оставляя свободной конструкцию корпуса. Помимо указанных в правилах размеров, жестко оговорены конструкция подпятника мачты и размеры коньков, на которые автором изготовлены чертежи. Полагаем, что выбранные размеры оптимальны, поскольку созданные в Москве и Ленинграде самостоятельно подобные же буера (чертежи которых приведены в этом номере) вполне соответствуют проекту правил.

Примечательно, что В. Сяре, С. Витт и А. Громов в своих конструкциях предусматривают применение рангоута и парусов от швертботов «Оптимист». Сходство размерений различных конструкций и проверка их на практике лишний раз доказывают жизнеспособность нового класса буеров.

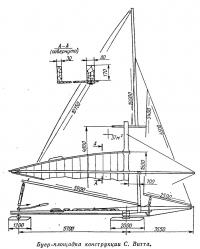

Группа ленинградских буеристов решила проблему возрождения детского буерного спорта по-другому. Воспитанные известными спортсменами и тренерами Н. М. Ермаковым и И. П. Матвеевым, ленинградцы создали в 1982 г. буер-площадку по чертежам, которые им предоставил С. В. Витт — известный гонщик, конструктор многих буеров. Он сохранил типичную для площадок 40-х годов конструкцию. Естественно, что применение новых материалов для изготовления корпуса и пошива парусов не могло не сказаться при изготовлении площадки. Буер получился перегруженным парусами. По мнению С. Витта, площадки могут сыграть важную роль в подготовке молодых буеристов, но необходимо учитывать применение легких материалов, особенно клеев. Буера стали намного легче, поэтому наиболее целесообразным представляется строительство площадок меньших размеров, рассчитанных на экипаж из трех человек, с площадью паруса около 20 м2.

Проект правил детского буера класса «ОЛ»

1. Буер класса «ОЛ» предназначен для обучения и подготовки ребят в возрасте от 8 до 13 лет. Характеристики буера определяются размерами применяемого паруса от детского швертбота класса «Оптимист», а также ростом и весом юных буеристов.

Название класса «ОЛ» составили первые буквы слов «Оптимист» и «лиуг» (скольжение).

Эмблема класса идентична эмблеме «Оптимиста», разница лишь в том, что на месте буквы I стоит буква L.

2. Парус, мачта, гик, шпринтов и др. взяты от швертбота «Оптимист». С учетом требований безопасности и для обеспечения большей прочности через нижнее отверстие топа мачты прикреплены ванты и штаг (диаметр стального троса не менее 2,5 мм), а к питке мачты — дополнительная пятка.

3. Форма н конструкция корпуса буера правилами не оговариваются.

Конструктивная длина н ширина четко определены. Расстояние от болта рулевого конька до линии, соединяющей центры болтов задних коньков, должно быть 1800 мм (±60 мм); расстояние между лезвиями задних коньков под центрами болтов, если измерять по верхней стороне поперечного бруса, — 2000 мм (—40 мм).

Учитывая требования безопасности, борта кокпита следует сделать из фанеры или доски толщиной не менее 6/12 мм; высота бортов кокпита должна быть не менее 150 мм. Поперечный брус необходимо изготовить сплошным из древесины (лучше всего из елн). Допускается покрытие стеклопластиком.

Ширина поперечного бруса в ДП корпуса должна быть не менее 150 мм, на концах — не менее 120 мм, толщина бруса — не менее 20 мм.

Форма поперечного сечения—произвольная. Когда буер стоит без рулевого, нижняя сторона поперечного бруса по центральной оси должна быть выше, чем на наружных концах.

4. Конструкция кормовой части корпуса не оговаривается, но место крепления блока гика-шкота к корпусу должно находиться не менее чем на 400 мм в корму от линии, соединяющей центры болтов задних коньков.

5. Вес корпуса н поперечного бруса с постоянно закрепленными деталями (без коньков, мачты, паруса и такелажа) должен быть не менее 12 кг.

6. Носы коньков должны быть скруглены и защищены специальными отталкивателями или подушками.

Технические чертежи буера класса «ОЛ» можно заказать по адресу: 202400, ЭССР, г. Тарту, ул. Лилле, д. 9, Тартуский дом пионеров, В. А. Сяре.