В декабре 1973 г. были подведены итоги конкурса на лучшие работы в области изыскания резервов производства по улучшению качества и увеличению промышленного выпуска катеров, лодок и товаров народного потребления, организованного Центральным правлением НТО судостроительной промышленности имени академика А. Н. Крылова.

Конкурсная комиссия рассматривала 13 работ, из них 9 — представляли собой проекты судов для продажи населению, 1 — проект спортивного судна, 3 — носили технологический характер и были применимы в равной степени ко всем мелким судам.

Наибольший успех выпал на долю проектантов и строителей моторной лодки «Крым», представивших две работы: «Организационно-технологический проект предметно-замкнутого конвейерного производства лодок «Крым» (диплом I степени) и «Проект усовершенствованной мотолодки «Крым-2» (диплом И степени). Обе работы выполнены авторскими коллективами: первая — в составе 13 человек (руководитель А. А. Петриченко), вторая — 5 человек (руководитель — главный конструктор лодки В. И. Нелипа).

Организацию серийного выпуска этой лодки можно считать одним из этапов развития производства прогулочных судов. Для своего времени (проект разработан в 1967 г.) «Крым» был несомненным шагом вперед. Вспомним, что он создавался «на фоне» «Казанки» и «МКМ», практически одновременно с «Прогрессом», в условиях, когда можно было рассчитывать в лучшем случае на использование 20-сильных «Вихрей», при явном недостатке опыта проектирования и организации массового производства таких лодок. Успех лодки у потребителей был обеспечен в первую очередь весьма удачным выбором размерений и обводов. В самом деле, можно спорить о достоинствах и недостатках некоторых конструктивных решений, но, например, вряд ли кто возьмется уменьшить габариты «Крыма» (4,22X1,55X0,65 м), не ухудшив лодку. Обводы днища с отгибом скулы в корме, со сравнительно небольшой килеватостью и выпуклыми шпангоутами в носу, как нельзя лучше приспособлены для глиссирования даже при высокой удельной нагрузке. «Крымом» установлен своеобразный рекорд: он выходит на глиссирование при нагрузке вплоть до 35 кг/л. с. (см. например, статью Л. Г. Махаринского в №47 сборника). Впервые примененная сварная конструкция лодки вполне соответствует сложившейся специфике судостроения и, несмотря на целый ряд трудностей, которыми сопровождалось освоение выпуска «Крыма», безусловно, является прогрессивной.

Работа по усовершенствованию технологического процесса строительства этой лодки по существу представляет одну из первых попыток создания современного производства товаров для населения. В настоящее время мотолодки «Крым» строятся в специальном цехе, имеющем два отделения — корпусозаготовительное (с участками заготовительным, химической обработки металла, сборки и контактной сварки узлов и секций) и конвейеров общей сборки лодок, их окраски, достройки и комплектации. Все сборочные и сварочные работы на конвейерах производятся в передвигающихся стапель-кондукторах. Руководство передвижением конвейера осуществляется со специального поста.

На конкурс НТО проектанты представили новый вариант конструкции корпуса с чисто поперечной системой набора. Отказ от стрингеров позволил избавиться от сложных узлов перекрещивающихся связей. Применение коробчатых П-образных профилей при изготовлении шпангоутов обеспечило возможность широкого внедрения механизированной контактной сварки для присоединения набора к обшивке. Это не только значительно уменьшило объем ручной сварки, но и снизило деформации обшивки, улучшило условия работы конструкции и повысило надежность корпуса в эксплуатации.

Оценивая обе работы с точки зрения перспектив технического прогресса в отечественном малотоннажном судостроении, можно сказать, что их значение выходит далеко за рамки решения частного вопроса. Полученный опыт окажет неоценимую пользу при освоении массового высокомеханизированного производства всех других лодок из сваривающихся легких сплавов.

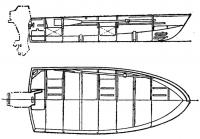

Вторая работа, удостоенная диплома I степени, — проект мотолодки «Мотылек», выполненный инициативной группой инженеров ЦКБ по судам на подводных крыльях в составе В. К. Анкудинова, А. Н. Павленко и В. Я. Максимова. Актуальность этой работы определяется сложившимся у нас парадоксальным положением, когда промышленность в основном занята производством сравнительно тяжелых, рассчитанных на мощные моторы и требовательных к обслуживанию 4—5-местных моторных лодок, а легких неприхотливых лодок, рассчитанных на самые доступные моторы и пригодных для автомобилистов, практически нет.

Главные размерения «Мотылька» — 3,5X1,4X0,53 м; вес с оборудованием и снабжением (без мотора) всего 60 кг, что позволит перевозить ее на багажнике «Москвича» и «Жигулей». Лодка предназначена для эксплуатации с подвесным мотором мощностью не более 20 л. с. Корпус — штампованно-сварной конструкции из сплава марки АМг-5М; значительный объем сварочных работ может выполняться механизированно.

Предусмотрена возможность выпуска четырех модификаций «Мотылька»: в виде беспалубной лодки, лодки с небольшой палубой в носовой части и багажником и двух вариантов обычной трех-, четырехместной моторки. На наш взгляд, наибольший интерес представляет именно простейший — беспалубный вариант.

Дипломов III степени удостоены две работы: «Тримаран «Шторм» В. Л. Богданова (описание см. в № 43 сборника) и «Отработка конструкции и постройка из стеклопластика двух катеров минимальных размерений с тримаранными обводами», выполненная А. А. Оскольским, Ю. Е. Фунтиковым и В. П. Воронцовым (см. №48). Последняя работа представляет интерес и как попытка создания стационарного водомета с двигателем от подвесного мотора. По мнению авторов, такая установка, размещенная под кормовой банкой, позволила бы значительно снизить вес катера, увеличить полезную площадь кокпита, облегчить обслуживание мотора и смену винта. При этом для двигателя мощностью 20—23 л. с. при скорости хода 35—40 км/час расчетный диаметр винта составляет всего 140 мм.

Три работы отмечены поощрительными грамотами. Это проекты: мотолодок, разработанные секцией НТО ЛИВТ (В. М. Алексеев и В. Ф. Попович); разъездного катера ЛС-4 с развертывающейся обшивкой для постройки на Ленинградской судоверфи ВЦСПС (автор Г. В. Непочатых) и пластмассовой яхты «четвертьтонного» класса, выполненный дипломантами ЛКИ И. Сиденко и В. Шайдоровым. Яхта интересна тем, что представляет собой «опытовое судно», предназначенное для экспериментов в области исследования ходкости парусных яхт. Для этого предусмотрены устройства, позволяющие изменять геометрию плавника и пера руля; конструкция деталей вооружения дает возможность ставить паруса различной площади и размеров по шкаторинам.

Итоги конкурса подведены. Конкурсной комиссией отмечены 3 работы, выполненные предприятиями и организациями в плановом порядке, и 8 работ любителей и инициативных групп. Разумеется, первая группа работ охватывает далеко не все то, что сделано промышленностью и достойно быть отмеченным. По-видимому, только на счет нечеткости формулировок условий конкурса и объявлений о нем следует отнести отсутствие в числе представленных таких разработок ЦКБ «Нептун», как шпоновая «Форель» или открытая мотолодка «Серебрянка» (на соревнованиях на приз сборника «Катера и яхты» отмечена призом ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова «За лучший проект прогулочного судна»), хорошо известной читателям работы ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова по созданию гидродинамически облегченных гребных винтов для «Вихрей». Могли бы претендовать на призовые места и разработки Филиала ЦНИИТС, присланные с большим опозданием и, естественно, оставшиеся без рассмотрения. Список интересных работ, по тем или иным причинам не представленных на конкурс, можно было бы продолжить.

Хочется особо остановиться на значении разработок, выполняемых инициативными группами и отдельными любителями на местах. Известно, что далеко не всякая идея реализуется (подсчитано, что на один внедренный результат приходится свыше 500 идей, по тем или иным причинам не нашедших применения), однако «задел» идей, предложений и опытных разработок необходим и представляет основу технического прогресса в данной области.

На наших профессиональных конструкторов возложена нелегкая обязанность самого тщательного выбора решений, достойных реализации в массовом производстве. Однако не секрет и то, что реальные возможности этих конструкторов в проведении экспериментальных работ, сравнительных испытаний и т. п. довольно скромны, а опыта проектирования прогулочно-туристских и спортивных судов еще мало. В то же время разрозненные инициативные группы и отдельные судостроители-любители в совокупности проводят в этом направлении огромную работу.

Совершенно очевидно, что дальнейшему развитию технического творчества, изучению и обобщению накапливаемого любителями опыта следует уделять самое серьезное внимание. Представляется, что всемерная поддержка конструкторов-любителей, координация их работы и обобщение опыта должны стать одним из важных направлений деятельности НТО судостроительной промышленности.

- Главная

- Кругозор

- Официальные данные

- 1974 год

- Итоги конкурса НТО по улучшению качества лодок

Подкатегории раздела

Новые суда и устройства

Интересные события

Интересные факты

Интервью

Карты и маршруты

Официальные данные

Проблемы малого флота

Яхт-клубы и стоянки

Письма в редакцию

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Ответы на вопросы читателей по улучшению лодок

Качество и ассортимент надувных лодок к 1975 году

Улучшение серийных лодок «Днепр», «Прогресс-4Л» и «Прогресс-4»

Конкурс на лучший эскизный проект лодок для туристов и автолюбителей

Из чего складывается качество надувных лодок «Корсар»

Гидродинамические характеристики спортивных гребных лодок

Зимнее хранение лодок и подготовка их к навигации

Детали деревянных корпусов лодок

«Хулиганский флот» против немецких подводных лодок

Новые стационарные двигатели для лодок

Корпуса лодок скорлупной конструкции

Плюсы и минусы тихоходных водоизмещающих лодок

Оценка вместимости и остойчивости прогулочных лодок

Достоинства и недостатки надувных лодок

Качество и ассортимент надувных лодок к 1975 году

Улучшение серийных лодок «Днепр», «Прогресс-4Л» и «Прогресс-4»

Конкурс на лучший эскизный проект лодок для туристов и автолюбителей

Из чего складывается качество надувных лодок «Корсар»

Гидродинамические характеристики спортивных гребных лодок

Зимнее хранение лодок и подготовка их к навигации

Детали деревянных корпусов лодок

«Хулиганский флот» против немецких подводных лодок

Новые стационарные двигатели для лодок

Корпуса лодок скорлупной конструкции

Плюсы и минусы тихоходных водоизмещающих лодок

Оценка вместимости и остойчивости прогулочных лодок

Достоинства и недостатки надувных лодок

Итоги конкурса НТО по улучшению качества лодок

Год: 1974. Номер журнала «Катера и Яхты»: 50 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Вторая выставка «Навимора» в Таллине

Зарубежная информация из мира яхт

Каким быть прогулочному флоту в X пятилетке?

Тахометр и спидометр для лодок с подвесными моторами

Композитные весла с лопастями из полипропилена

Кооператив феодосийских лодочников — «Прибой»

Усовершенствованная моторная лодка «Ладога»

Интересная информация из иностранных источников

Береговые навигационные знаки судоходной обстановки

К тридцатилетию образования Польской Народной Республики

Григорий Алексеевич Бондаренко — адмирал ВМФ СССР

Плоскодонный понтон-гидросани «НЭТИ-6»

Плавающий восьмипрядный полипропиленовый канат

Байдарочный маршрут по рекам Лидь, Чагодища и Молога

Выставка туристских самоделок в магазине спорттоваров

Зарубежная информация из мира яхт

Каким быть прогулочному флоту в X пятилетке?

Тахометр и спидометр для лодок с подвесными моторами

Композитные весла с лопастями из полипропилена

Кооператив феодосийских лодочников — «Прибой»

Усовершенствованная моторная лодка «Ладога»

Интересная информация из иностранных источников

Береговые навигационные знаки судоходной обстановки

К тридцатилетию образования Польской Народной Республики

Григорий Алексеевич Бондаренко — адмирал ВМФ СССР

Плоскодонный понтон-гидросани «НЭТИ-6»

Плавающий восьмипрядный полипропиленовый канат

Байдарочный маршрут по рекам Лидь, Чагодища и Молога

Выставка туристских самоделок в магазине спорттоваров

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Итоги конкурса НТО по улучшению качества лодок

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Построена яхта «Миния» по проекту «Морской конек»

Угловой реверс-редуктор для стационарного мотора

Интервью с воднолыжниками Л. Барнетом и К. Л. Пойнтом

Мясо осьминогов входит в рацион людей

За рубежом: якорь, плот, статистика, рекорд, судно, джонки...

Серийная система бесконтактного электронного зажигания

Массовый выпуск весел всех типов из стеклопластика

Новые правила плавания по озерам Ленинградской области

Новая классификация парусных яхт в СССР

За рубежом: течеискатель, «Кресчент», китобои...

Первые шаги «Виндсерфинга» в яхт-клубе «Маяк»

Трехмачтовая шхуна «Ганс Христиан Андерсен» для круизов

Современное состояние Киевской водно-моторной пристани

Популярные мотолодки киевских водномоторников

Семинар тренеров по воднолыжному спорту 1974 года

Угловой реверс-редуктор для стационарного мотора

Интервью с воднолыжниками Л. Барнетом и К. Л. Пойнтом

Мясо осьминогов входит в рацион людей

За рубежом: якорь, плот, статистика, рекорд, судно, джонки...

Серийная система бесконтактного электронного зажигания

Массовый выпуск весел всех типов из стеклопластика

Новые правила плавания по озерам Ленинградской области

Новая классификация парусных яхт в СССР

За рубежом: течеискатель, «Кресчент», китобои...

Первые шаги «Виндсерфинга» в яхт-клубе «Маяк»

Трехмачтовая шхуна «Ганс Христиан Андерсен» для круизов

Современное состояние Киевской водно-моторной пристани

Популярные мотолодки киевских водномоторников

Семинар тренеров по воднолыжному спорту 1974 года

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории