Тем сложнее, однако, сделать выбор. Сотни и тысячи рекомендаций рассыпаны по страницам многих журналов. Множество ценных сведений содержится в выпускаемой на местах краеведческой литературе. Выходят, хотя и крайне редко, справочники по водным маршрутам и даже специальная «Библиотечка туриста-водника». Ориентироваться в этом море трудно. Вот почему уже на стадии выбора маршрута начинающим туристам совершенно необходима квалифицированная помощь опытных коллег-капитанов.

Смело обращайтесь в ближайший туристский клуб либо в местный совет по туризму и экскурсиям!

Здесь вас познакомят с действующими правилами проведения самодеятельных туристских походов, с правилами безопасности. Маршрутно-квалификационные комиссии помогут в выборе подходящего по силам маршрута, познакомят с литературой, отчетами побывавших на маршруте туристов, а если нужно — и с ними самими.

Однако даже там, где имеются прекрасно работающие туристские клубы и секции, значительная часть — до 70—75% самодеятельных плаваний и сегодня проводится, как ни странно, диким образом — без какой-либо регистрации и помощи туристских организаций. Это очень серьезная тема для начатого в КЯ №110 и №115 обсуждения судеб самодеятельного туризма вообще. А здесь мы только подчеркнем, что отмахиваться от интересов этих 70—75% никак нельзя. Именно им, а еще точнее — начинающим из их числа, особенно нужна помощь. Им и адресованы эти заметки.

Давно замечено — чем опытнее турист, тем больше внимания уделяет он подготовке к походу. Сегодня мы остановимся на одной из сторон этой подготовительной работы — на подборе картографического материала и составлении обобщающей собранный материал, удобной в использовании путевой карты. Как показывает опыт, начинающие туристы обычно недооценивают этот ответственный этап.

Уточним, мы не имеем в виду штурманскую подготовку дальних спортивных плаваний на яхтах или плаваний на крупных катерах по судоходным рекам. В этих случаях действуют свои правила: есть установленный порядок получения морских карт, лоций и речных лоцманских карт через пароходства, депо карт и т. п. Речь идет о неорганизованных туристах, которые самостоятельно готовятся к выходу в плавание по относительно простому (I—II категория) маршруту на байдарке или надувной лодке, на моторке, разборном швертботе, малом водоизмещающем катере.

Напомним общее правило. Для начала выбирайте маршрут не только попроще, но и главное — поизвестнее. Открывать новые голубые дороги вы будете потом, а пока нужен маршрут, по которому имеется доступная вам литература. Задача в том, чтобы собрать ее и выудить из массы сведений именно то, что необходимо. В принципе, совершенно ненужной информации нет. Чем больше будут знать туристы о том крае, по которому предстоит путешествовать, тем лучше. Нередко с самого начала проводится «разделение труда». Например, глава семейства собирает все о характере реки и навигационных препятствиях, жена готовится стать гидом по береговым достопримечательностям, юнга знакомится с флорой и фауной, физической географией района.

Нельзя, отыскав одну статью или даже специальную туристскую схему, считать работу законченной. В других источниках могут быть не менее важные сведения, которых в первом нет. Из-за ограниченности объема дать в одной публикации все без исключения необходимые данные, как правило, не удается, да и нужно одним — одно, другим — другое. Наконец, все течет, все изменяется. Бывает, что автор подробного и точного описания маршрута сам проходил его не в типичных условиях, а ведь даже небольшие изменения гидрологического режима реки серьезно изменяют сложность прохождения имеющихся на ней препятствий. Появляются новые мосты и плотины, разрушаются старые. Одни реки мелеют, другие — приобретают вид водохранилищ.

Иными словами, если нет свежих описаний того же маршрута, составленных теми, кто плавал здесь только что и на таких же лодках, как ваша, придется «бить по площадям». Просматривайте всю массу литературы, выписывайте в одну общую тетрадь все интересное, не забывая отмечать источник сведений. Если попадаются полезные схемы, сразу снимайте их на кальку, отбрасывая все ненужные подробности.

Недавно в «КиЯ» рассказывалось о плавании, которое само по себе может служить наглядным примером плохой проработки маршрута. В справочнике «Водные маршруты СССР. Европейская часть», действительно, есть краткое указание на то, что «путешествовать по р. Урал на моторной лодке можно». Водномоторники из Магнитогорска всецело положились на эту фразу, хотя по ряду публикаций в «КиЯ» могли получить полное представление о том, что скрывается за словами, помещенными в том же справочнике десятью строчками выше: «Препятствий на реке нет, если не считать перекатов». А при малой воде перекаты эти такие и их здесь столько, что теперь магнитогорцы наверняка не будут торопиться с выбором маршрута...

Москвич пенсионер Б-ов решил, что ему вполне достаточно попавшегося где-то общего указания: «Река Вента относится к низшей категории сложности и доступна для плаваний с детьми». «Копать» глубже он не стал, приехал на Венту с двумя 10-летними внуками. «Собрал байдарку — пишет он,— как и было рекомендовано, у водокачки, а оказалось, что буквально в 100 м ниже — плотина. И вообще — намучился я, перетаскивая лодку и рюкзаки по суху практически в одиночку.

Не обратил внимания на то, что упоминались какие-то старые мельницы. А оказалось — полно плотин». А ведь если бы Б-ов ознакомился с имеющейся литературой, то наверняка нашел бы подробные описания, в которых не просто перечислены все эти мельницы, но и указано, по какому берегу лучше переносить лодку и даже сколько метров пути с грузом придется преодолевать.

Более опасным было положение, в котором оказались киевлянин А. Т. и его жена. Их проработка маршрута ограничилась тем, что в книжке, посвященной природе Северного края, они вычитали высокохудожественное описание реки Илекса. «Читали мы про то, как здесь красиво, и никто не предупредил, что река считается у туристов IV категории сложности, а на помощь со стороны рассчитывать нечего — местных жителей поблизости нет»,— с горечью рассказывал А. Т. в письме. Не имея ни соответствующего опыта, ни спасательного снаряжения, ни запасов провизии, два малоопытных человека оказались в довольно глухом месте Кольского полуострова. «Ни вверх вернуться, ни дальше вниз — все кипит! Если бы не наткнулись на нас москвичи, не знаю, как и где закончился бы турпоход».

Вот главная опасность: в результате отсутствия информации судоводитель-любитель (чаще всего это, естественно, происходит с молодыми самодеятельными туристами) оказывается застигнутым врасплох какими-то серьезными обстоятельствами.

Особая ценность живого обмена опытом обусловлена тем, что только турист, недавно прошедший маршрутом, может дать о нем все действительно необходимые сведения. Опрос же местных жителей нередко оказывается совершенно бесполезным, например, потому, что, как отметил А. Т., «они сами через пороги никогда не ходят и что ниже — не знают».

Надо с самого начала четко сформулировать — какие именно сведения важны, а какие нет, что опасно, а что неопасно. Понятно, что для группы из двух-трех хорошо физически подготовленных байдарочных экипажей 100-метровый обнос берегом представляет не тяжелую работу, как для пенсионера Б-ва с детьми, а желанную разминку. А вот если по той же реке собирается спускаться семья на 120-килограммовой мотолодке, обнос плотин станет главным препятствием. Будет необходима инженерная проработка варианта с установкой съемных колес или каким-то иным решением проблемы. Обычно ни на каких картах не показываются низкие пешеходные мостики. Если протолкнуть под настил такого мостика байдарку сравнительно просто, то с моторкой и здесь придется помучаться. Как минимум, потребуется отвинчивать лобовое стекло.

Опытный турист хорошо знает, что на сплавных реках на время молевого сплава ставятся отбойные боны — многосотметровые плети из бревен. Не подозревая об этом, группа уфимцев на надувных лодках отправилась на р. Вагу в начале июня. Вот их впечатления: «Все было бы хорошо, но боны-то еще не убрали! Река перегорожена ими на каждом шагу. Где проход, да и есть ли он — не видно. А возвращаться против течения да и лишний раз пересекать реку на надувнушке на веслах — дело тяжелое! Да тут еще ветер, волны с барашками. Словом, так «отдохнули», что с полпути уехали домой едва живые от усталости». А ведь и эта река аттестована 1 категорией сложности, а на картах никаких бонов не увидишь. Тут должно было насторожить само слово — сплавная река.

Известен и вовсе анекдотический случай. На р. Гауя появился москвич Р., вооруженный, кстати сказать, подробнейшей картой-километровкой издания 1927 г. Он был страшно возмущен тем, что работники Национального парка его байдарку остановили и потребовали соответствующее разрешение. Главным его доводом было то, что «никто в Москве его не предупредил», а «знать все он не обязан». Р. был уверен, что кроме карты туристу ничего не надо и никакой литературой не интересовался, о существовании парка и его законах ничего не знал.

Для каждого типа туристского судна опасности будут свои. Каменистые перекаты для дюралевой «Малютки» или «Романтики» — не то же, что для надувнушки. Важно с самого начала четко представлять себе ограничения по проходимости (осадка, в ряде случаев — габаритная ширина и высота, вес — при транспортировке и обносах); способность движения на веслах или шестах против течения; возможность удаления от берега и «мореходные» качества лодки при выходе на большую воду; требования к характеру берегов при аварийной высадке и т. д. и т. п. При использовании подвесного мотора совершенно необходимо четко уяснить, сколько километров можно проходить с одной заправки; исходя из этого и будет разбиваться маршрут на суточные переходы. Для этого необходимо заранее уточнить возможность получения бензина в намеченных пунктах.

Туристы-байдарочники в наилучшем положении. Это — самая организованная часть туристов-водников, с расчетом на них издается практически вся имеющаяся литература. Наконец, само их судно легко перевозится, переносится и разбирается, идет против течения, не боится ни волны (если, конечно, пошиты фартуки), ни мелководья. Гораздо сложнее положение тех, кто выходит на моторном судне или, тем более, яхте! Тут объем необходимых для безопасного плавания сведений возрастает намного.

Один из наших опытнейших туристов-водномоторников — ныне покойный Алексей Ефимович Шабалин из Ростова-на-Дону утверждал: «Принципиальной разницы

между работой капитана многотоннажной самоходки и судоводителя-любителя нет. Но любой капитан обеспечен лоцией и атласом карт, а мы... Какая уж тут безопасность? Туристское судно идет в жестких рамках — в реально существующих берегах — ив любой момент надо знать, где можно пристать, где заправиться, где укрыться при непогоде. Мы плывем по реке с мелями, островами, перекатами, мостами, переправами, шлюзами и прочими опасными по тем или иным причинам местами. Всего же этого даже на лучшей карте-схеме, где река — в виде тоненькой голубой ниточки, нет! А как же предвидеть, знать, что ожидает за поворотом?».

«Я бы не выпускал туристов в плавание, не убедившись, что они снабжены картами»,— пишет Б. Краснов. Ему довелось плыть по Рыбинке, мучительно вспоминая, как выглядел этот участок пути на карте, которую позавчера он мельком видел в рубке теплохода...

«Когда теплоход идет к Кижам, в его рубке — специальный атлас карт только этого архипелага. А мы идем, поглядывая, в какую сторону плывут теплоходы. Кругом полным-полно островов, а на туристской схеме, извиняюсь, ничего подобного»,— рассказывает байдарочник Ю. Червинский.

И подобных писем с жалобами на полное отсутствие туристских навигационных пособий немало!

Еще пятнадцать лет назад один из журналов сообщал о том, что готовятся к изданию «первые образцы морских и речных туристских картосхем (по Белому морю; Рижский залив; Анапа — Керчь; Нева)». Только до сих пор таких картосхем никто не видел. Плавают, кто как может — с сомнительными синьками, неизвестно кем и откуда снятыми, а то и просто по «слепым и глухим» (А. Шабалин) административным картам, отнюдь не предназначенным для целей навигации.

Итак, вернемся к вопросу о том, как сделать путевую карту.

Вы уже подобрали весь доступный материал. Сделали выписки из книг, включая «БСЭ», географическое описание «Советский Союз» в 22 томах, старый «Справочник по водным ресурсам», книгу А. Доманицкого и др. «Реки и озера Советского Союза», областные путеводители и т. п. Собраны сведения из туристских отчетов. Подобраны все найденные описания маршрута и, туристские схемы областей, по которым проходит маршрут, учебные (физико-экономические) и административные карты.

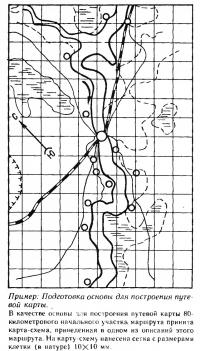

Информация об изображении

Построенная на основе карты-схемы и сведений собранных из различных источников

Что делать теперь с этой пухлой папкой материалов? Не будешь же лихорадочно перелистывать ее, слыша грохот порога, когда надо срочно найти то место, где говорится о порядке прохождения именно этого препятствия.

Построенная на основе карты-схемы и сведений собранных из различных источников

Общая рекомендация такова. Все сведения, касающиеся собственно прохождения маршрута, должны быть собраны в одном месте, переработаны и отражены в самой наглядной и краткой форме, расположены в порядке появления препятствий на воде. Другими словами, все важное должно быть сведено на одну карту, которая и будет под рукой у капитана.

Воспользуемся опытом А. Е. Шабалина.

Лучшей основой для создания своими силами путевой карты он считал именно административную карту области, обычно имеющую масштаб 1:600000 (в 1 см — 6 км). Можно обойтись и самой картой, но будет удобнее увеличить ее вдвое. Ясно, что увеличивать надо не всю площадь карты, а только район реки, по которой вы собираетесь плыть. Достаточно захватить полосу шириной 30—40 км.

Нанесите на карту карандашом сетку из клеточек 10X10 мм. Затем на листе ватмана сделайте сетку 20X20 мм и перенесите на него «по клеточкам» очертания одного берега интересующей вас реки. Отступив на 5—6 мм (а то и !0—12 мм), проведите параллельно линию второго берега (если нет больших уширений, водохранилищ). Нарисуйте притоки, обозначьте береговые населенные пункты.

Теперь, просматривая весь подобранный материал, наносите на свою схему (ее масштаб будет 1:300000, т. е. в 1 см — 3 км) все ставшие известными по литературе, из разговоров с туристами и т. п. подробности, которые кажутся вам нужными и важными. Места хватит, можно писать крупно, без сложных сокращений. Смело применяйте любые понравившиеся вам условные обозначения, лишь бы они были наглядными. Используйте цветные карандаши, фломастеры и т. п. (можно, например, выделить опасные места красным). Порядок — последовательность нанесения нагрузки не важна. Можно для начала нанести на изображение реки главные мосты, сужения русла, острова, положение порогов, перекатов и мелей. Затем наносится примерное положение упоминаемых в источниках паромных переправ, пешеходных мостков, старых и новых плотин и т. п.

Вопросов, как показывает практика, возникает при этом множество. Обнаруживаются несовпадения в указаниях, иногда прямо противоположные рекомендации. Бывает, например, что один источник советует обходить остров справа, а другой столь же уверенно предлагает воспользоваться левым рукавом. Ваша задача — докопаться до истины и нанести на путевую схему рядом с островом пометку — «обходить справа» или «слева». Поскольку вы делаете это заранее, у вас есть время спокойно выяснять возникающие вопросы, консультироваться со знатоками, посылать запросы в местные туристские организации или авторам путеводителей, обращаться в пароходства и т. д. и т. п. Недостоверные сведения можно отметить значком «?», чтобы относиться к ним с подобающим сомнением.

В заключение один совет. Прежде чем собирать «нагрузку» карты, надо нанести по оси реки шкалу расстояний — километраж по нарастающей от пункта выхода на маршрут.

Это, кстати сказать, не так-то просто. Ведь на карте-основе русло реки обычно бывает изображенным в спрямленном виде, что существенно уменьшает ее длину по сравнению с фактической. Как выяснить насколько? В очень полезной книжке «Туристская топография» (В. Алешин, А. Серебреников; М., Профиздат, 1985) даются рекомендации отдельно для разных масштабов карты и рек разного характера. Так, для одной и той же реки, протекающей по болотистой равнинной местности, на подробной карте с масштабом 1:100000 поправка на увеличение фактической длины составит 50%, а при масштабе 1:1000000 может дойти до 200—250% (иногда до 400%! — см. стр. 148 указанной книжки). Эту поправку можно уточнить, если в «БСЭ» или каком-либо справочнике вы найдете полную длину реки и сравните ее с длиной, получившейся при измерении на карте и умножении на масштаб»

Расстояния между населенными пунктами по воде в литературе обычно указываются очень редко. Иногда оказывается полезным «Атлас автомобильных дорог».

На картах все измерения расстояний по кривым производятся курвиметром. Точность масштаба, конечно, желательна, но не так уж и важна: указателя пройденного расстояния все равно нет. И уже вовсе необязательно пытаться воспроизвести все изгибы русла реки. А вот отметить места резких сужений, крутых и опасных поворотов с прижимами — так же необходимо, как и положение любых других непроходимых или опасных препятствий.

Карту вы будете уточнять и дополнять во время плавания. Допустим, из разговоров с местными туристами удалось выяснить, что мост у С. разрушен и теперь под ним пройти вряд ли удастся, а вместо него в 5 км ниже налажена паромная переправа. Сразу же нанесите на карту полученную информацию.

Для удобства и сохранности готовую путевую карту разрежьте на куски так, чтобы они входили в планшет с прозрачной крышкой. Самый простой вариант — пакет из пленки.

Итак, главное — иметь под рукой правдоподобное изображение обстановки, заранее предупреждающее — в этом районе смотри в оба!

Карта картой, но нужно помнить, что на воде надо быть готовым к любым неожиданностям. Никакая работа с литературой, никакая самая подробная и точная карта не заменят внимательного наблюдения прямо по курсу, быстроты реакции, четкости действий.