Пожалуйста, не удивляйтесь! То, над чем долгие годы до боли ломали головы водномоторники и специалисты моторостроения, для неводномоторников и неспециалистов оказалось делом до смешного простым и оригинальным. Если первым не помогали горы цитрамона и анальгина, вторые легко выздоравливали от элементарных докладных в различные областные инстанции: «Хочу, чтоб не болела голова...»

И подвесной лодочный мотор — фантастически экономичный, абсолютно бесшумный, не входящий даже в контакт с экологией был-таки создан благодаря кампании, получившей звучное название «Запрет». Естественно, она в одночасье вытеснила со многих водоемов «Салюты», «Приветы», «Нептуны», «Вихри»... Накатистая волна запрета легко вышвырнула на берега и все маломерные суда, которым без мотора на воде ни тпру, ни ну.

Меня, как и многих других, запрет также не помиловал. Теперь моя бытовка на берегу — премилый уголок, где я в глубоких раздумьях у притихшего «Вихря» провожу в летнее время все свое свободное время. Здесь есть богатейшее чтиво для души — газетные статьи, документы и материалы научных исследований о вреде моторок, переписка судоводителей с заинтересованными в запретах организациями за многие годы.... Все они, поверьте, имеют гигантскую силу убеждения, ибо под их влиянием меня как-то даже посещала мысль: а может в период вод но-мотор но го расцвета мы и впрямь не понимали, какое зло творим, не замечали пагубного влияния своего на первый взгляд безобидного отдыха на воде на все живое, включая и инспекции рыбоохраны.

В центре бывшей бытовки сооружен небольшой бассейн со смотровыми окнами. На глади позеленевшей от тоски воды покоится намертво заякоренный катер. Дно, как и в озере, с песком и илом, с травкой и ракушками, со всеми видами планктона... Правда, был момент, когда я подумывал об использовании своего «Вихря» в качестве вентилятора, да вовремя одумался. Сколько денежек уже съели фундаментальные исследования десятков научных организаций различных ведомств, объявивших в итоге мотор чуть ли не единственным и чуть ли не главным врагом природы. А ну-ка, если все они, включи я вентилятор на базе «Вихря», кинутся в исследование проблемы «Об отрицательном воздействии работающих на суше подвесных лодочных моторов на флору и фауну близлежащих водоемов»! Сколько же еще народных рубликов унесет неведомо куда воздушная струя, да и не приведет ли это к запрету использования бытовых вентиляторов даже в квартирах душных азиатских городов.

Давным-давно началась эта эпопея, всколыхнувшая всех и вся. Где и кем она была открыта впервые — вряд ли кто уже сможет сказать. Одна из далеко не ранних публикаций «Да, реки Брянщины — не мототрассы» датирована, например, 1977 годом. Врезкой к статье давалось решение Брянского городского Совета, один из пунктов которого способен выжать слезу даже из наделенного недюжинным юмором оптимиста. Вдумайтесь: «Запретить всем владельцам моторных судов плавание на них по реке Десне в черте Брянска от Супонева до Бежичей в пятницу, субботу, воскресенье, а также в предпраздничные и праздничные дни и с наступлением темноты».

Предвижу риторический вопрос: а когда же заводить мотор? Да никогда. Неожиданный запрет, и слепому видно, имел лишь видимость ограничения. Но почему подвесной лодочный мотор попал вдруг в немилость? В комментарии к решению местного органа власти сколько-нибудь убедительных причин попросту не содержалось. Автор комментария — журналист, некогда увлекавшийся, якобы, водно-моторным туризмом и вдруг неожиданно прозревший, выдает за чистую монету виденный кем-то «над водой плотный бензинный чад», оставленный моторами, требует «не сравнивать моторы на мертвом асфальте дорог с моторами на живом организме речек» и отпускает звонкую пощечину водномоторникам, во всеуслышанье заявив, что отдых на мотолодке «есть эгоистический вид отдыха».

А объяснение простое. Те годы были уже периодом расцвета антимоторного движения, которое требовало солидного теоретического обоснования. И оппоненты, словно сговорившись, изощрялись как могли.

Куда категоричней выступил в калужской печати кандидат биологических наук А. Воронин. В статье с убийственным заголовком «Только полный запрет» он со знанием дела пишет: «Моторная лодка предмет престижа, роскоши. Ковры и хрусталь с этой точки зрения гораздо лучше — они никому не приносят вреда. А моторки? Все, кто ездил на них по тихим, заросшим речкам и озерам, знают, что винтами вырывается водная растительность».

Понимая, что мотолодка не трактор и не газонокосилка, я все же заставляю себя верить сказанному: вдруг ученый-биолог и впрямь проводил рискованный эксперимент. Только зачем полез он в траву, если, по его же словам, «мальки многих видов рыб держатся в верхних слоях воды на хорошо прогреваемом мелководье. Тут их и настигает волнобой, бьет их о камни, выбрасывает на берег, оглушенные рыбешки становятся легкой добычей хищников. Кроме того, волна размывает берега, заиливает дно, поднимает муть и этим меняет режим освещенности водоемов и, конечно, беспокоит рыб». Читать такие трогательные строки без платочка невозможно, даже если ты и не сентиментальный человек.

Страсти вокруг лодочного мотора накалялись с катастрофической быстротой, а слова становились все острее и злее. Вчитайтесь в строки интервью «Про езду с «ветерком», данного корреспонденту председателем горьковского областного общества охраны природы И. А. Корюкиным. Уже с первых слов он откровенно заявляет, что «меньше всего нас волновала судьба маломерного флота». Поскольку в объявленной водномоторникам войне уже все средства были хороши, этот ответственный товарищ не менее откровенно утверждает, мол, каждая из рек «обладает способностью к реакции, самовосстановлению. И если на какой-нибудь реке стоит одно или даже несколько промышленных предприятий, ничего в этом страшного нет. Производственные отходы очень быстро будут нейтрализованы естественным самоочищением. Ну а если говорить о маломерном флоте, то даже одного проезда моторной лодки достаточно, чтобы на поверхности воды осталась тонкая нефтяная пленка...»

Увы, и это еще далеко не все. Далее в интервью говорится о таком безобразном явлении, что у меня появилось желание покинуть ряды «земноводных». Слушайте же, и вы, уверен — тоже дрогнете: «Тот, кто оборудовал лодку мотором, сделал это исключительно в своих личных целях. Следовательно, интересы владельцев моторных лодок ни в коей мере не совпадают с государственными интересами. Подтверждением тому служит и такой очевидный факт: тот, у кого есть моторная лодка, часто — браконьер...»

Если бы только браконьер. У других авторов многочисленных статей находились и иные слова. Все люди на моторке — «летящие по воде всадники», «вольница, стихийно расползшаяся по воде», «счастливые обладатели драгоценных своих посудин, чудовищным ревом будящие тысячи людей», «поголовно пьяные, устраивающие скачки с 8 утра и до 21—22 часов»... Сколько ярких образов и уничтожающих эпитетов в наш адрес родилось в эти годы. Из них можно было составить толстую настольную книжищу на усладу противникам водно-моторного туризма.

А вспомните статью «Чудовище Плещеева озера». Если лохнесский монстр вроде бы не существует, но нас все же убеждают, что он есть, то плещеевское чудовище — вот оно, его можно погладить по омерзительно скользкому телу. Это слой мазута толщиной 15 см, которым как одеялом накрыто дно водоема. Откуда мазут? Конечно, от мотолодок, утверждает писатель Марк Кабаков.

Водномоторники снова возмутились, но их голос в который уже раз остался гласом вопиющего в бюрократической пустыне, хотя были они, ох, как правы. Кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР В. К. Плотников сделал даже математический расчет, доказывающий нелепость обвинения. Вот он.

«При толщине слоя мазута, равной 15 см (данные из статьи), и площади дна озера 50,8 кв. км (БСЭ, III издание) общий объем мазута в озере составляет 7,5·106 м3. За навигацию все 2000 моторок, имеющихся на озере, по оценке автора, сбрасывают в воду примерно 3 м3 мазута. Поделив объем на ежегодный сброс мазута, получим 2,5·106 лет, т. е. моторки (в количестве двух тысяч) плавают по Плещееву озеру последние 2,5 миллиона лет.

Нам могут возразить: а если несгоревшего масла гораздо больше? Что тогда? Не мелочась, предположим: пусть все 2000 моторов работают не на бензине, а на мазуте и пусть весь мазут не сгорает, а ложится на дно озера. Тогда за навигацию на дно попадает около 500 м3 мазута (2000 лодок X 25 км X 20 выездов X 0,5 л/км), а слой в 15 см образуется за 15 000 лет. Значит, подвесной лодочный мотор родился в эпоху последнего оледенения.

Можно возразить, мол, не вся поверхность дна озера покрыта мазутом, а лишь часть его. Оценим, какая же часть? При этом будем исходить из более реального предположения, что моторки появились на озере лет 30 тому назад и число их возрастало по линейному закону. Тогда средняя толщина слоя мазута, накапливающегося за год, равна 1 см. Следовательно, площадь пятна мазута составляет от 300 до 50 тыс. кв. м., т. е. от 0,0006 до 0,1% площади дна озера (первая цифра соответствует сбросу мазута объемом 3 м , вторая — 500 м3). Обвинения в адрес владельцев мотолодок в отравлении ими ершей с учетом полученных цифр заставляет сделать следующий вывод: на берегах Плещеева озера обитают столь неразумные судоводители, а в его глубинах — столь неразумные ерши, что и те, и другие всегда плавают внутри одного и того же круга радиусом менее 60 м, в то время как остальная часть озера совершенно необитаема».

Казалось бы, убедительно. Но, увы! Если статья получила резонанс, то возражения водномоторников утонули в пустоте. Арифметика — арифметикой, а мазут — мазутом. Есть загрязнение — есть, стало быть, и виновник загрязнения. И этот виновник, все же, — лодочный подвесной.

Так начиналась массированная атака на водномоторников, напоминающая игру в одни ворота. Это походило бы на футбольную встречу третьей сборной детской команды деревушки Загромотье с киевским «Динамо», нападение которого возглавляли бы Блохин, Заваров и Беланов с активно подключающимися в атаку Бессоновым, Рацем, Демьяненко и вратарем Чановым.

Хоть поверьте, хоть проверьте

Так создавалось общественное мнение. Оно служило импульсом для различных научных исследований о вреде ПМ, в том числе весьма сомнительных. А данные исследований, в свою очередь, подпитывали и укрепляли негативное отношение к человеку за румпелем. Все это вместе взятое подталкивало руководство на местах к ужесточению мер борьбы с водномоторниками. Ограничения и запреты на пользование подвесными лодочными моторами на малых водоемах как эпидемия перекинулись на великие реки и озера, по которым и до сего дня гоняют чуть ли не океанские лайнеры.

Какие же конкретно ученые труды «избавили» судоводителей от необходимости отдыхать на воде?

Начнем с заметки доцента Воронежского государственного университета Г. Пашнева «Исследования показывают...» Подтверждая безвредность промышленных и сельскохозяйственных стоков, автор сообщает: «Вот, например, какое исследование было проведено учеными нашего университета. Ученые занимались расчетами заиления Воронежского водохранилища. Подсчитали возможность заиления. Оказалось, что водохранилище и река Воронеж могут заилиться лишь через десятки лет, т. е. примерно лет через сто.

Но тут другая беда. На заиление водохранилища очень пагубное влияние оказывают размывающиеся, деформирующиеся берега. Разрушение же берегов, иногда выражающееся в громадных обвалах, вызывают волны, особенно искусственные, те, что, кстати, и создают моторные лодки, движущиеся на больших скоростях.

Это одно из исследований. А их немало. И все они не в пользу моторных лодок.

Забулькали на воде пузыри псевдонаучности. Лодочные моторы, судя по публикации Н. 6. Туруниной из Института водных проблем АН СССР и Ю. И. Никанорова из Верхневолжского отделения ГосНИОРХа в одном из журналов, способны на такое зло, которое никому доселе и не снилось. При работе моторов, установленных на лодках, оказывается, поступления горючего в окружающую среду «иногда достигают 50 % расходуемого топлива за год». Значит, если я заправил «Вихрь» 22 литрами бензина на сумму 7 рублей, то преднамеренно слил за борт 11 литров, а вместе с этим утопил 3,5 руб. из своей трудовой зарплаты, затратив на все «удовольствие» каких-то полчаса?

Авторов такое обстоятельство нисколько не смущает: что поделаешь, не выдумка ведь, а результат научного, простите, эксперимента!

Дальше — больше. «По расчетным данным, — пишут они, — вследствие деятельности рыболовов-любителей загрязнение Иваньковского водохранилища увеличивается в год на 5—7 т взвешенных веществ, 0,7—0,8 т аммонийного азота, 0,3 т минеральных соединений фосфора и около 1 т хлоридов. Кроме того, из-за прикормки рыбы в водоем вносится 70—80 т различных веществ». Не знаю, что понимается под «взвешенными и различными веществами», но мне начало казаться, что водномоторники и впрямь перепутали воду с пашней, нуждающейся в обильном внесении минеральных удобрений. Водномоторник представился вдруг адской машиной, выплевывающей в водоемы дихлофос, цианистый калий, каустическую соду, соляную кислоту и прочие «приправы».

Ах, неубедительно! — готовы встать в позу исследователи,— тогда получите результаты практических и серьезнейших по замыслу экспериментов. «В опытах, проведенных нами, в баке на 1400 л при работе мотора «Ветерок» в течение часа вода оказалась токсичной и вызвала гибель 100% личинок рыб через 20 мин. В опытах других исследователей (Князева, Князев; 1980) в воде (емкость 200 л), куда поступали в течение 1 мин. выхлопные газы от мотора 5 л.с., отмечена гибель 100 % мальков через 70 мин.».

В одной из песенок есть слова «хоть поверьте, хоть проверьте». Участники научно-практической конференции, состоявшейся в 1982 г. в Казани, обсуждавшей и экологические проблемы маломерного флота, песни той, конечно же, не пели, но приведенные ими цифры настраивают на музыкальный лад.

«Установлено, что при движении лодка уничтожает до 50 штук годовалых рыб и 1 двухгодовалую на каждые 10 км маршрута. При десятикратном проходе лодки по одному и тому же месту в пробе, взятой по ходу движения, все планктонные организмы оказываются мертвыми. При однократном проходе волна от лодки может сбивать до 20% икры на нерестилищах, выбрасывая при этом на 1 м береговой линии до 2 миллионов организмов планктона, 3 моллюсков, около 100 икринок и до 2 % предличинок и личинок рыб от общего их количества в стайках»

Что тут скажешь: поверить — трудно, проверить — невозможно. Сложен, невероятно сложен труд исследователей вредностей ПМ. Даже представилось, как они, облачившись в гидрокостюмы и вооружившись самыми современными микрокалькуляторами, сутками напролет проводили время в воде, подсчитывая икринки на нерестилищах и количество личинок и предличинок рыбок в стайках, затем уже на берегу до изнеможения отсчитывали миллионы планктонных существ, иначе как определишь все эти проценты. Они страдали, видимо, от переохлаждений, простудных заболеваний, кислородного голодания, но свое дело делали. Только все же... преуменьшили ущерб от моторок, погрешили перед суровой объективностью.

Пытаясь проверить некоторые выводы, я запускаю в свой бассейн целое ведро мальков и, когда рыбки адаптировались и начали преспокойно поглощать прикормку, в которую, как вы помните, входят «азоты, фосфоры, хлориды и прочее», запускаю «Вихрь». Уже через минуту прихожу в полный ужас и невероятное отчаяние. Нет в бассейне ни флоры, ни фауны. Все смешалось. Моллюски, рыбки, травка, камешки, превратились во взвешенные вещества. «Вихрь» сработал как мясорубка. А если и впрямь, подумалось, уменьшить объем воды до 200 литров? Гибель Помпеи предстанет пустячной сценкой перед этой вселенской трагедией. Так я сделал открытие, затмившее все прежние и серьезнейшие исследования ученых: подвесной лодочный мотор уничтожает на своем пути все живое и все неживое, оставляя все, мягко выражаясь, мертвым.

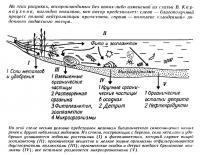

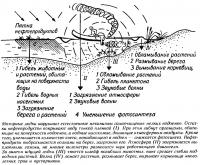

Вот тут только полностью я понял смысл статьи «Следы остаются и на воде» и воспроизведенных рисунков, опубликованных в авторитетном журнале кандидатом биологических наук В. Карнауховым — сотрудником Института биофизики АН СССР (г. Пущино-на-Оке), и осознал всю тяжесть творимого мною прежде преступления перед матушкой-природой.

Всмотритесь внимательно в эти рисунки и вы перестанете недоумевать и возмущаться, почему с водоемов убраны моторы, хотя не все стоящие у воды предприятия затрудняют себя очисткой стоков, но процветают. Стоки — благо. И чем гуще они, тем в большем выигрыше обитатели глубин и сами водоемы. И тем приятнее, стало быть, такая вода для отдыха человека, независимо от используемых им плавсредств и типов движителей»

Сомнения, сомнения сомнения...

Сейчас можно сколько угодно острить по поводу всех нелепостей и парадоксов, которые так и хочется назвать водномуторными, но настроение, право же, далеко от игривого.

Редакция «КиЯ» в своем рейдовом материале «Куда стремится лодочный мотор» (№123 за 1986 г.) назвала всю эту кампанию чрезмерно мягко — «многолетней критикой лодочного мотора», чего в действительности как раз и не было. Вернее назвать это чьей-то целенаправленной акцией, поставившей водномоторника как бы вне закона. Это не снежный ком, ядром которого оказался лодочный мотор, а снежная лавина, все смывающий на своем пути цунами. И вчерашний водномоторник уже много лет пребывает в сомнениях, для которых есть очень серьезная почва.

Сомнение первое. Государство, заботясь об отдыхе и быте трудящихся, наращивает производство продукции, спрос на которую год от года растет. Товары эти — прогулочные лодки и моторы к ним. Человек покупает их в государственном магазине на свои трудовые сбережения, а его вдруг обвиняют в игнорировании государственных интересов» Но ведь точно так же можно обвинить в корысти, в преследовании личных целей автолюбителя, прекратившего пользоваться общественным транспортом, покупателя электробытовых приборов, потребляющих огромные количества электроэнергии, которую нужно беречь и экономить, домохозяйку, использующую стиральный порошок... Да мало ли до чего при желании можно было договориться, но другие варианты почему-то никому в голову не приходили.

Сомнение второе. Если швейная фабрика шьет откровенно плохие костюмы, обувная — страшную и неудобную обувь, если с заводских конвейеров сходят халтурные холодильники, пылесосы, телевизоры...— кто, думаете, подвергается осуждению? Конечно, не тот, кого обезобразил костюм, кто скривился от натертых туфлями мозолей, месяцами ждет мастеров по ремонту.». Сурово осуждаются бракоделы.

А в истории с моторами единственной мишенью все эти годы оставались их владельцы. Водномоторников изгоняли с водоемов, а производители моторов продолжали выпускать продукцию, все так же конфликтующую с окружающей средой.

Сомнение третье. В последнее время наступило какое-то затишье в стане исследователей вредности моторных средств. Сработал, кажется, принцип «мавр сделал свое дело...» А меня так и подмывает спросить их: «Что ж вы, хлопцы, приуныли...?» Ведь при известной доле фантазии можно изучить, скажем, влияние на окружающую среду гребных лодок, ибо в отличие от моторок они беспрепятственно забираются в самое сердце нерестилищ и лопатят веслами ил, траву, икру и рыбок, создают при движении завихрения воды, которые тоже не по вкусу представителям планктона. А разве не увлекательны исследования причин исчезновения речушек, оскудения рыбных запасов и катастрофического зарастания, к примеру, Черного озера в Псковской области или других водоемов, вообще незнакомых с моторками? А вдруг они страдают от того, что где-то там по реке Колыме и Северо-Восточному морю гоняют еще эти самые моторки?

Бывшие водномоторники 47 областей РСФСР не прочь узнать и о процветании водоемов, закрытых для них много лет назад. Данных таких, увы, не найдете ни в одном научном труде.

Впрочем, один свежий пример из практики можно предложить. Три года назад закрыли для мотолодок Ладогу. Помнится, какие громы и молнии метали в адрес судовладельцев в местной печати работники Севзапрыбвода и Приозер-ской инспекции рыбоохраны. И вот менее года назад многие центральные газеты поведали о чрезвычайно тревожных событиях на Ладоге. От Приозерска в озеро ползло желтое пятно «производства» местного целлюлозного завода. Стоки предприятия сделали абсолютно мертвыми два красивейших прежде водоема, лишили питьевой воды жителей нескольких населенных пунктов, «приозерское чудовище» начало угрожать питьевой воде многомиллионного Ленинграда. Приказом Главного санитарного врача страны предприятие было остановлено и опломбировано.

Конечно же, местная рыбоохрана, да и не только она, давно ««догадывалась» о существовании вредоносных стоков, но была ослеплена одиозностью фигуры водномоторника, борьба с которым не требовала «крови», зато создавала видимость кипучей деятельности на благо сохранения природы. В одном из ответов ладожским водномоторникам руководители Севзапрыбвода, оправдывая запрет, с чувством писали: «Как вам известно, у нас в стране на первый план всегда ставятся интересы народа. Это закреплено Конституцией СССР, декларировано Программой КПСС. И именно в интересах всего народа сохранить озеро для будущих поколений. Ради этого стоит, думается, поступиться интересами небольшого числа людей, которым непременно хочется кататься с ветерком именно по Ладожскому озеру».

Болью в сердце отзываются сейчас эти высокогуманные слова. Ведь если собрать на Ладоге весь маломерный флот страны, он не смог бы привести к таким последствиям. Вот уж, впрямь, пакостил слон, а обвиняли воробья.

И, наконец, сомнение последнее. При оценке любого явления, факта, действия принято взвешивать все за и против, все плюсы и минусы. В нападках на маломерный моторный флот принимались во внимание только все «против» и все «минусы». Но ведь он имеет и своих сторонников (по самым скромным подсчетам их около 10 миллионов человек), имеет и неоспоримые плюсы. Какие? А кто объективно оценил укрепление здоровья людей от водного отдыха? Кто подсчитал эмоциональный заряд и производительность труда человека, проведшего выходные дни в водном походе? Кто прикинул силу моральной и психологической травмы от налагаемых на отдых запретов и величину материальных потерь? Кто подумал о том, что лю-битель-водномоторник лучше кого-либо подготовлен к нелегкой службе в ВМФ?

Есть у моторов плюсы и иного толка. В центральной печати рассказывалось, скажем, об оригинальном способе очистки водоемов от действия промышленных стоков. Два дня кружило по озеру Онондайфи в США большое количество моторных судов, разгоняя образовавшуюся на поверхности пену. На третий день пена и все загрязнения были ликвидированы.

Но это за океаном, так что, бог с ним, с их опытом. Свой есть, и, на удивление поддавшихся антимоторному буму, весьма поучительный. «Оказывается, — сообщала газета «Известия», — ихтиологи рыбхоза «Ворша» Владимирской области обнаружили, что с движением моторных лодок прекращается замор рыбы. Винты, вспенивая воду, обогащают ее кислородом.»

О неправомерности и неэффективности запретов высказывались «Известия» в фельетонах «Водные процедурости» и «Лишние воды», журнал «Человек и закон» в статье «Ах, этот гул, уж эти волны...» в них убеждали и убеждают многие тысячи писем читателей в различные организации. Но Его Величество «полный запрет» продолжает действовать на многих водоемах. Не спасая природу, он достиг только одного — отнял у людей воду и подорвал наше «малое» судо- и моторостроение: во много раз сократилось производство прогулочных моторных судов.

И вот еще что странно. Если в первые годы нападок на мотор многие попадали под власть эмоций и не внушающих доверия опытов, сейчас внесена полная ясность. Основательные научные исследования подтвердили ничтожность доли маломерного флота в загрязнении водоемов по сравнению с любыми другими источниками. Но поскольку все же ущерб природе ими наносится, то, вполне справедливо, надо было добиваться сведения и его до минимума.

Постановлением Совета Министров СССР «О мерах по упорядочению пользования маломерными судами» предлагалось рассмотреть весь комплекс мероприятий по снижению вредности маломерного судоходства на окружающую среду, включая разработку современных типов моторов, строительство очистных сооружений, баз, доков для ремонта и профилактики, подвоз горючего и т. д. Во исполнение этого Постановления министерствами рыбного хозяйства СССР, мелиорации и водного хозяйства СССР, Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды были разработаны и утверждены «Рекомендации по снижению отрицательного воздействия маломерных судов и их стоянок на окружающую среду», которыми должны руководствоваться исполкомы Советов народных депутатов, органы Государственной инспекции по маломерным судам, органы госконтроля за охраной и рациональным использованием природных ресурсов, министерства — изготовители судов и двигателей к ним. Ни в одном из этих документов нет и слова о запрете.

А в приказе по одному из министерств, занятых производством мотолодок, более того, предусматривается проработка с краевыми (областными) исполкомами Советов народных депутатов возможности смягчения запретов и ограничений на эксплуатацию в направлении увеличения времени навигации прогулочных судов. Речь везде идет о регламентированных нагрузках на водоемы, которые не причинят им ни малейшего вреда.

Теперь бывшие водномоторники ждут. Ждут потепления в отношении к ним. И, возможно, они, как и я сейчас, перечитывают давно уже заученные строки из передовой статьи газеты «Правда» от 10 января этого года: «Человек перестанет быть человеком, если подчинится принципу ничего не трогать в природе. Но он потеряет свое гордое звание «человека разумного», если не будет думать о широком круге последствий, к которым может привести его преобразующая деятельность». Так как разумность в отношении к мотору доказана, водно-моторнику нужно стать человеком. Помогите ему!