Описанные в литературе парусные сани (см. например, «КиЯ» №114, №117, №123), имея другое назначение, удовлетворяют лишь некоторым из многих противоречивых требований, одновременно предъявляемых к такому парусному устройству для рыбака. Перечислю основные из них:

- 1. Малый вес конструкции, удобство перевозки в городском транспорте; надежность и прочность;

- 2. Быстрота и простота сборки-разборки на морозе и на ветру;

- 3. Проходимость по любой дороге (лед, снег, наст);

- 4. Возможность движения как при очень сильном, так и при слабом ветре; простота управления и приемлемые для пожилого человека физические нагрузки;

- 5. Возможность перевозки груза (рюкзак, ящик, ледобур).

Идея использования паруса зимой для достижения далеко расположенных заветных рыболовных мест возникла у меня в 1973 г. Первое решение не отличалось оригинальностью; прообразом послужил обычный буер. Конструкция состояла из разборной треугольной деревянной рамы (со стороной 115 см) на трех коньках для фигурного катания, причем передний из них был рулевым. В переднем же углу располагалась мачта с парусом площадью 2,5 м2. Оказалось, однако, что движение на таких санях возможно только по молодому, гладкому льду, который бывает лишь очень недолго.

После этого я перепробовал несколько вариантов, прежде чем стало ясно, что коньки надо заменить достаточно длинными лыжами. Следующей зимой я уже экспериментировал с лыжей. После многих лет проб и ошибок парусные сани приняли описываемый ниже вид, в котором основные решения можно считать вполне устоявшимися.

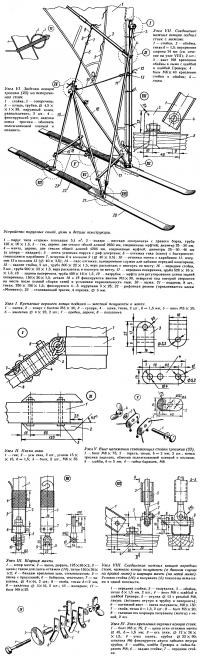

Связывающая две лыжи конструкция выполнена из четырех стоек, собранных в пирамиду, и двух поперечин, соединяющих попарно передние и задние стойки. Нижние части стоек укреплены на лыжах шарнирно.

Приведение собственно саней в походное состояние выполняется при помощи двух болтов с гайками-барашками. На одном из них собирается вершина пирамиды, для чего расплющенные и соответственно отогнутые верхние части стоек имеют отверстия. Второй болт обеспечивает натяжение тросиков, фиксирующих положение поперечин на стойках. Каждая поперечина устанавливается на стойках с помощью двух вкладываемых в отверстия сквозных штырей-трубочек.

Для разборки саней достаточно отдать гайки-барашки, вытащить штыри-трубочки из стоек, развернуть стойки и поперечины вдоль лыж и вместе с разобранными на две части гиком и мачтой уложить в чехол.

Лыжи

В зависимости от состояния дороги я применяю три вида лыж.

- 1. Деревянные прыжковые лыжи длиной 2,2 м с пластиковым покрытием используются для глубокого или рыхлого снега. Из лыж удален свинец и сделана более тонкой носовая часть; она должна быть достаточно гибкой для облегчения «всплывания» саней на застругах. Имеющиеся на скользящей поверхности канавки препятствуют дрейфу саней на боковых курсах.

- 2. Две половины распиленной вдоль прыжковой лыжи той же длины используются для плотного снега, наста и льда, перемежающегося со снегом. Для противодействия дрейфу каждая лыжа в точках приложения вертикальных сил (под передними стойками и позади задних) оборудована двумя парами подрезов. Это металлические пластинки длиной 250—300 мм, выступающие на 2—3 мм за скользящую поверхность.

- 3. Две узкие лыжи длиной 1,5 м со сплошным металлическим полозом толщиной 3 мм, вклеенным в каждую из них по всей длине. Полоз выступает из лыжи на 12 мм и заточен под углом 45°. Носки лыж усилены. Такая конструкция препятствует изгибанию полоза в боковом направлении (как на финских беговых санях), что существенно для движения под парусом.

Так как шарнирное соединение стоек с лыжами имеет люфт, при движении по рыхлому снегу с боковыми ветрами на широких лыжах и при использовании лыж с полозом наблюдается некоторый разворот лыж относительно продольной оси. Чтобы избежать этого, по крайней мере, задняя пара стоек (а можно и обе пары) заменяется. Ставятся стойки, которые жестко крепятся к лыжам болтами с барашками. Для этого нижние части стоек соответствующим образом изгибаются и слегка расплющиваются. Болты, крепящие стойки (или обоймы шарниров), имеют спиленные до минимума головки, утапливаемые в развальцованные со стороны скользящей поверхности лыж отверстия.

Наиболее универсальным и, естественно, чаще всего используемым является второй вариант.

Расстояние между осями лыж 600 мм.

Парус

Применен парус, который ближе всего по конструкции к простейшему «стрижу» («КиЯ» №113); повышенная жесткость его является существенным качеством для получения плоского пуза, необходимого при больших скоростях.

Верхняя часть паруса надевается на мачту карманом, заканчивающимся на уровне шарнира подкоса — полуванты. Нижняя часть паруса крепится к мачте сезнями.

Мечта располагается на подветренной лыже и крепится к ней при помощи универсального шарнира, фиксируемого на обойме передней стойки. Жесткая полуванта регулируемой длины (на нижнем конце имеется винт-талреп) так же шарнирно крепится внизу к обойме передней стойки наветренной лыжи, позволяя мачте перемещаться только вдоль саней. Верхняя часть полуванты шарнирно соединена с хомутом на мачте таким образом, что последняя может поворачиваться не менее чем на 180° вокруг своей оси.

Парус оборудован оттяжкой мачты и оттяжкой гика (гика-шкот). Крепление их к рангоуту выполнено при помощи колец и карабинов. Ходовые концы крепятся на «утках», расположенных на вершине пирамиды саней. Длина оттяжек позволяет фиксировать желаемое положение паруса, так что удерживать его руками на ходу не требуется. Естественно, свобода поворота паруса к ДП — в сторону пирамиды — сохраняется.

Рифление паруса выполняется с помощью риф-штертов; убираемая часть паруса притягивается к мачте.

В сильный ветер часто использую штормовой парус площадью 2,5 м2, с укороченными мачтой и гиком.

Регулировка пуза паруса производится «мягким» талрепом, штерт которого проведен через люверс шкотового угла паруса и проушины матерчатого колпака, надетого на нок гика.

Управление

Поскольку парусные сани не имеют рулевого конька (лыжи), все управление выполняется за счет изменения взаиморасположения центре парусности и центра сопротивления.

В зависимости от использования полуванты и оттяжек отработано несколько вариантов:

1. Парус зафиксирован всего в одной точке — внизу — универсальным шарниром. Полуванта прижата к мачте и закреплена на ней. Оттяжки отданы. Спортсмен (будем так называть рыбака-любителя) держит парус двумя руками (одной за гик, другой — также за гик либо за мачту) и управляет движением саней, как на виндсерфере, — изменением наклона мачты и расположения паруса относительно оси саней. Такое управление применяется при хорошем скольжении (гладкий лед, плотный наст) и на большой скорости.

2. Мачта зафиксирована универсальным шарниром и полувантой, т. е. может перемещаться только по продольной оси. Этот вариант используется при хорошем скольжении, но при более сильном ветре, чем в первом случае. Он позволяет снизить нагрузку на руки.

3. Парус зафиксирован шарниром, полувантой и обеими оттяжками. Это основной вариант, используемый при плохом скольжении, когда скорость невелика, а усилия, действующие на парус, резко возрастают, а также при недостаточной силе ветра, когда парусу приходится помогать отталкиванием ногой так, как это делается на финских санях.

Регулировкой длины полуванты и оттяжек осуществляется как бы грубая настройка паруса на движение по курсу. В определенных пределах при фиксированном таким образом положении паруса направление движения можно изменять переносом веса тела с одной лыжи на другую, либо перемещением вперед и назад по наветренной лыже.

При лавировке спортсмен группируется на наветренной лыже либо на двух лыжах позади стоек; при этом благодаря снижению лобового сопротивления становится возможной лавировка при движении по льду и насту даже при площади паруса 2,5—3 м2.

При отталкивании спортсмен находится на наветренной лыже между стойками (толчок выполняется с наружной стороны саней) либо на заднем конце лыжи (толчок выполняется с любой ее стороны). Держаться можно за мачту, за гик или за вершину пирамиды. Отталкивание помогает изменению курса саней.

При движении толканием использование даже слабого ветра становится весьма эффективным, так как в этом случае вымпельный ветер заметно сильнее истинного. Этот эффект увеличения тяги при повышении скорости отсутствует при курсе фордевинд. В слабый ветер при таком курсе парус целесообразно убрать, либо жестко зафиксировать в продольной плоскости; можно, конечно, идти галсами.

При движении по гладкому льду полезно на ноги надевать «цапки» (ледоступы).

Добавлю еще, что при острых углах установки паруса шкот можно провести через шкив, установленный на обойме передней стойки наветренной лыжи. В этом случае устраняется зависимость между длиной шкота и длиной оттяжки мачты.

4. Парус зафиксирован только двумя оттяжками, полуванта прижата к мачте. Вариант используется при курсе фордевинд и хорошем скольжении. Парус удерживается руками спортсмена. Управление осуществляется перемещением паруса в поперечной плоскости — влево или вправо. Чтобы видеть дорогу, желательно иметь на парусе прозрачное окно.

Торможение

Быстро снизить тягу при попутных ветрах можно переводом паруса во флюгерное положение принятием мачты на себя или отдачей шкота, для чего крепление его к гику выполнено через быстро отстегивающийся карабин (куплен с поводком для собаки).

При боковых ветрах можно получить и аэродинамическое торможение саней принятием мачты на себя и вынесением шкотового угла паруса вперед.

Смена галса

Для этого приходится останавливаться. Универсальный шарнир мачты и нижний шарнир полуванты меняются местами, а гик переносится на другую сторону паруса. Естественно, такая процедура создает определенное неудобство.

Теоретически могут быть предложены две схемы, позволяющие устранить этот единственный недостаток рассмотренной конструкции:

1. С продольной осью симметрии. Универсальный шарнир мачты располагается на передней поперечине, которая для этой цели потребует существенного усиления. Мачта удерживается в вертикальном положении двумя полувантами. Гик выполняется двойным (уишбон).

2. С поперечной осью симметрии (схема проа): лыжи загнуты с двух сторон, шарниры мачты и вант расположены в середине лыжи — между стойками, гик двойной.

Я в конце концов от таких усовершенствований отказался, учитывая, что они усложняют и утяжеляют конструкцию, а для тех двух-трех поворотов, которые я делаю, чтобы добраться до места, затраты времени на смену галса не так уж велики.

Для стоек использовал старую раскладушку, поперечины и полуванта — сделаны из дюралевых лыжных палок. Гнуть трубки надо в нагретом состоянии, смазав предварительно мылом. Нагревать надо до температуры, при которой мыло чернеет и начинает гореть. Нельзя допускать перегрева, так как перегретый алюминий от удара рассыпается.

В иные дни в поисках уловистых мест благодаря парусу я спокойно прохожу до 40 км.