Соревнования начались гонками скутеров с моторами объемом 250 см3. Это был единственный класс гоночных судов из представленных на соревнованиях, которого не коснулись изменения, внесенные новыми правилами УИМ. Проверенная в крупнейших всесоюзных и международных соревнованиях техника, спортсмены, имена которых хорошо известны в водно-моторном спорте, давали все основания полагать, что встреча будет одной из наиболее интересных. Среди участников были: победитель и оба призера в этом классе на прошлогоднем Чемпионате страны — В. Атаманов, П. Богданов и И. Богданов; спортсмены, занявшие первое и второе места на этом Чемпионате в классе OJ-175 — Н. Пывват и В. Смирнов; чемпионы прошлых лет и рекордсмены страны Л. Каасик, Е. Степанов, А. Шлапикас и др. Оставив в стороне эмоциональную оценку, назовем лучшую скорость дня — 99,2 км/час. Ее показал в первом заезде серии 3X5 миль ленинградец В. Атаманов, ставший абсолютным победителем соревнований в этом классе (сумма скоростей в четырех гонках 383,1 км/час). Для сравнения: на прошлогодних соревнованиях в том же классе П. Богданов показал максимальную скорость 91,7 км/час при сумме скоростей (в четырех гонках) 357 км/час.

Очень высокий темп, заданный с самого начала гонки, оказался не под силу большинству участников. Дистанцию в первом заезде проходят только 9 из 23 спортсменов, подавших заявки на участие в этом классе. Преимущество победителя определилось на первых же метрах трассы, когда хорошо знакомый всем водномоторникам скутер с голубой шашечкой на борту, великолепно взяв старт, оторвался от остальных участников. Круг за кругом наращивал В. Атаманов отрыв, демонстрируя филигранную технику прохождения поворотов. Именно этой техники, умения чувствовать свое судно не хватало некоторым спортсменам, пытавшимся вести борьбу за лидерство. Ленинградец И. Парантаев не сумел справиться со скутером на повороте и оказался за бортом. А ведь этот спортсмен — один из победителей III гонок на приз сборника, где он, правда, выступал на скутерах класса OJ-175.

Более тяжелый исход имела ошибка, допущенная другим ленинградцем В. Мирохиным. Гонщик спутал входной стартовый буй с поворотным, и его скутер ударился в судно вильнюсского спортсмена О. Комиссарова. В результате О. Комиссаров получил тяжелую травму.

Не смогли пройти дистанцию из-за неполадок в моторах и выступавшие в этом классе спортсмены. Ульяновского моторного завода. К сожалению, «ГЛМ-250» не показал тех высоких качеств, которые неоднократно демонстрировала ранее 175-кубовая модель этого мотора. Столь же неудачным было выступление представителя Ржевского завода с мотором «ГЛМ-250» собственного производства.

В классе скутеров ОС-500 предположительно назвать победителя было так же трудно, как и в предыдущем, хотя и по другой причине. Дело в том, что это была первая большая встреча спортсменов на скутерах с 500-кубовыми моторами отечественного производства. И хотя среди участников были известные гонщики, такие, как литовец К. Сенкус и минчанин Е. Радько, определить, кто лучше подготовил новую технику, не представлялось возможным.

Как и ожидалось, абсолютные скорости, показанные спортсменами, были сравнительно невысокими. Однако, если учесть, что в гонке смогло принять участие 19 человек, из которых 9 получили зачетные очки, в то время как на прошлогоднем Чемпионате СССР в этом классе стартовало только трое, следует сделать вывод в пользу изменений в правилах Всесоюзных соревнований. Самым интересным было выступление минского спортсмена Е. Радько. Интересным не только потому, что гонщик стал абсолютным победителем соревнований, но и тем, что свой высокий результат он показал, выступая с 350-кубовым мотором «Нептун». Большинство остальных спортсменов выступало с моторами «Вихрь». Исключение представляли два участника — представители команды Ржевского моторного завода, которые вышли на гонки с моторами «Москва-25». На их выступление считаем необходимым обратить внимание в связи с тем, что ржевские 25-сильные моторы были впервые представлены на наших соревнованиях, к тому же оба спортсмена получили зачетные очки, заняв 3 и 5-е места по сумме четырех гонок. Это говорит о возможностях мотора, по крайней мере, в части его надежности.

На мотолодках SA-250 были представлены сильнейшие гонщики страны. Техническое оснащение судов этого класса практически не отличалось от того, которое мы могли видеть на прошлогодних гонках и Чемпионате страны (в этом классе сохранилось форсирование моторов).

Первый заезд серии 3x5 миль с неплохим результатом 49,1 км/час выиграл призер прошлогоднего чемпионата спортсмен из г. Пярну Ю. Хоол. К сожалению, перевернувшись во втором заезде, спортсмен больше не смог получить зачетных очков и выбыл из борьбы за звание сильнейшего.

Упорная борьба завязалась между чемпионом СССР 1970 г. в этом классе инженером Ульяновского моторного завода А. Бариновым и ленинградцем А. Клопковым. Выступавший в личном зачете спортсмен-перворазрядник А. Клопков, придя в 3 заезде серии первым, по сумме скоростей трех гонок отставал от чемпиона всего на 0,5 км/час. Не желая рисковать, Баринов на заключительной 10-мильной гонке устанавливает на своей лодке мотор, на котором он в прошлом году установил рекорд Союза. Это позволило ему показать лучшую скорость дня — 55,3 км/час, что превышает результат, показанный им на чемпионате 1970 г. (54,1 км/час). А. Клопков, финишировавший вторым также с высоким результатом (50,5 км/час), выполнил норматив мастера спорта. Успешное выступление спортсмена доставило особую радость представителям Ржевского завода, так как ленинградец выступал с мотором «Москва».

В острой спортивной борьбе прошли заезды на мотолодках класса SB-350. По техническому оснащению все гонщики практически находились в равных условиях. Все выступали на стандартных «Нептунах» (разрешено было по правилам менять только гребной винт и свечи), не было существенных различий и в конструкциях корпусов мотолодок. Здесь прежде всего приятно отметить два обстоятельства. Первое — из 1В гонщиков !о получили зачетные очки и второе — скорости, показанные в гонках, по сравнению с прошлогодними (когда спортсмены выступали с форсированными моторами, оказались даже выше. По-видимому, возможность уменьшать вес мотолодок по новым правилам компенсировала потерю мощности, которая произошла в связи с применением нефорсированных моторов «сток».

Победитель Е. Семенов показал хорошие стабильные результаты во всех гонках — по сумме скоростей во всех четырех заездах он превысил результат прошлогоднего победителя наших соревнований на 8 км/час. Приятно отметить, что и в этом классе сильнейшую конкуренцию опытным мастерам составила молодежь: победа досталась Е. Семенову в трудной борьбе с перворазрядниками В. Волковым (Таллин-1) и Г. Черненко (Минск). Во втором заезде серии 3X5 миль таллинскому спортсмену удалось даже обойти ленинградца и финишировать первым.

Известный ульяновский гонщик В. Плетнинцев, выступавший в этом классе, занял только 14 место. Но если учесть, что на его лодке стоял 250-кубовый «Ветерок», результат, показанный спортсменом (наивысшая скорость 44 км/час), можно считать неплохим.

Гонки мотолодок в классе SC-500 оказались интересными не только со спортивной, но и, пожалуй, особенно с технической стороны. Был подготовлен ряд принципиально новых конструкций корпусов, большинство из которых на наших гонках прошло первые серьезные испытания. Высшую скорость (61,25 км/час на 10-мильной дистанции) в этом классе показал А. Раудва (Тарту). 8ерный своей точке зрения (см. № 30 сборника), известный эстонский спортсмен и конструктор представил на соревнования великолепно выполненный корпус трехточечной конструкции. Кто знает, не будь нелепой случайности (во второй гонке Раудва не выступал, так как в его моторе засорился жиклер), судьба призовых мест в этом классе могла бы решиться иначе. Во всяком случае, три пройденные гонки А. Раудва закончил первым.

На мотолодке такой же конструкции выступал и другой известный спортсмен, товарищ Раудвы по команде Ю. Лилл. Уступая Раудве в скорости на дистанции, он однако явился наиболее опасным конкурентом абсолютному победителю гонок ленинградцу Ю. Некрасову, так как сумел пройти с достаточно высокими результатами все заезды. Более удачно выступить спортсмену помешала техническая неисправность — в первой гонке вышли из строя свечи. Устранив неисправность, Лилл 2-й заезд серии выиграл, в 3-м финишировал вслед за Раудвой, но в обоих случаях впереди Некрасова. В итоге дня по сумме результатов Лилл проигрывал Некрасову менее 1 км/ч ас. Решающей для выявления абсолютного победителя в этом классе стала 10-мильная гонка. Оба спортсмена провели ее с полной отдачей сил, ведя борьбу на всем протяжении дистанции. К последнему повороту они подошли одновременно, Лилл немного впереди. Но здесь эстонский спортсмен допустил непростительную ошибку: огибая буй по большой дуге, он дал возможность сопернику проскочить в пространство, освободившееся у буя. Некрасов не замедлил этим воспользоваться, великолепно прошел поворот и отыграл буквально у самого финиша несколько драгоценных метров.

Что можно сказать о выступлении победителя? Ю. Некрасов провел гонки на очень высоком уровне, проявив волю к победе и незаурядное спортивное мастерство. Он выступал на лодке собственной конструкции. Признавая преимущества трехточечной схемы, ленинградский спортсмен, тем не менее, отдал предпочтение обводам, ставшим в последние годы традиционными для мотолодок (узкая плоская глиссирующая площадка и продольные реданы на наклонных участках днища), обеспечивающим хорошую поворотливость и мореходность. Можно предположить, что именно это качество мотолодки позволило Ю. Некрасову обойти на последних метрах дистанции такого выдающегося мастера, как Ю. Лилл.

Несколько дополнительных слов о трехточке. Этой теме у нас уже были посвящены две публикации в предыдущих номерах сборника (№30 и №31). Вопреки высказанным в них мнениям явного преимущества трехточечная схема в классах мотолодок, представленных на наших соревнованиях, не показала. Интересен тот факт, что в десятимильном заезде четвертым (после Раудвы, Некрасова и Лилла) финишировал минчанин А. Воробьев, гонявшийся на стандартном плоскодонном корпусе производства Ленинградского завода спортсудостроения ДОСААФ. Причем и скорость Воробьев показал неплохую — 57,75 км/час и это при в общем-то одинаковых (нефорсированных) моторах. Зато стали очевидными недостатки трехточечных мотолодок. Прежде всего низкая мореходность и поворотливость. На Немане, где вода была спокойной, это не имело существенного значения, в других же условиях гонки на этих мотолодках могут оказаться опасными.

Среди новых конструкций в этом классе в Бирштонасе был представлен и катамаран. На нем гонялся ленинградец В. Комаров, занявший в серии 3X5 миль 4 место (в 10-мильном заезде гонщик не стартовал). Наивысшая скорость, показанная им, равна 56,75 км/час. Зрительно катамаран выглядит достаточно мореходным устойчивым судном, он хорошо «лежит» на воде, легко проходит повороты. Однако, как свидетельствует сам конструктор катамарана Ю. Зимин, судно сохраняет продольную устойчивость движения только до определенной скорости встречного потока воздуха. Неожиданный порыв ветра может оторвать его от воды.

В итоге первое знакомство с мотолодками, построенными по новым правилам УИМ, дает основание сделать вывод, что корпуса с трехточечными обводами и катамараны могут оказаться не эффективными при существующем лимите мощности наших подвесных моторов.

Во второй день соревнований одновременно с 10-мильной гонкой был дан старт маршрутной гонке по трассе Бирштонас-Каунас-Бирштонас протяженностью 126 км. Эта часть соревнований представляет наибольший интерес для заводов и, как нам кажется, для читателей сборника, не связанных непосредственно с водномоторным спортом. В этом году в маршрутной гонке приняло участие 39 экипажей, были представлены все типы мотолодок, выпускающихся серийно, а также готовящиеся к производству и экспериментальные. Заслуживает внимания тот факт, что на этот раз заметное место заняли пластмассовые мотолодки: два «Нептуна», две «Ладоги» и «Юг-2500». С некоторыми из этих лодок читатели уже знакомы, о других будет рассказано в ближайших номерах. Среди новых моделей следует отметить модернизированный «Прогресс» и новые варианты мотолодки «Янтарь». Новые моторы представили Куйбышевский и Ульяновский заводы. Прежде чем давать оценку этой технике, обратимся к результатам, которые она показала на трассе наших соревнований.

Старт, как и в прошлом году, давался с берега, однако, памятуя ту толчею, которая возникла тогда в момент отхода лодок, водителям было разрешено на этот раз занять свои места до стартового сигнала. В 11 час. 15 мин. по сигналу ракетой устремились к своим лодкам механики Заработали моторы. Несмотря на принятые меры, на старте не обошлось без происшествий. Человек пять оказалось в воде. Больше других пострадал экипаж «Казанки» под № 142 из Клайпеды. Лодка, едва отойдя от берега, опрокинулась, из воды показалось сначала днище, потом лодка стала вертикально носом вверх. Экипаж в оранжевых спасательных жилетах плавал рядом. Спортсмены подогнали лодку к берегу, откачали воду, «продули» мотор и, хотя и со значительным опозданием, но все же вышли на трассу.

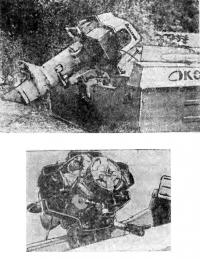

Среди задержавшихся на старте была и «Ока» под №11 команды Ульяновского моторного завода. Ульяновцы привезли для выступлений в маршрутной гонке свою последнюю новинку, пожалуй, наиболее интересную из представленных в Бирштонасе — четырехтактный подвесной 18-сильный «Ветерок-18». И вот уже после стартовой ракеты мотор не захотел заводиться. Пустяковая, в общем-то, неисправность зажигания обернулась 40-минутным опозданием в начале гонки и соответственно одним из последних мест на финише.

Мы имели возможность наблюдать за ходом гонки с катера на подводных крыльях. Лидером с первых же километров стал экипаж московского машиностроительного завода «Красный Октябрь» на мотолодке «Крым» с двумя «Нептунами». Судя по тому, как медленно оставляла его за кормой наша «Стрела», скорость у «Крыма» была не менее 55 км/ч ас.

Уверенно вели свою лодку ленинградцы А. Подзоров и Б. Маругин. Правильно рассчитав свои возможности (они выступали на сравнительно большой мотолодке — буксировщике воднолыжников с мотором «Привет»), опытные спортсмены не увлекались скоростной борьбой, а уделяли все внимание выбору наиболее экономичного маршрута.

Теплая солнечная погода, вода, спокойная в реке и с небольшой волной в водохранилище, дали возможность почти всем участникам благополучно пройти дистанцию. В контрольное время не уложились только экипажи из Таллина и Каунаса. Первый при посадке на мель потерял мотор (позднее мотор удалось поднять), второй сошел с дистанции из-за неполадок в двигателе.

Точкой, отмечавшей конец первой половины дистанции, служила яхта, стоявшая на якоре у плотины Каунасского водохранилища. Первой ее обогнула через 1 час и 5 мин. после старта «Казанка» на подводных крыльях с «Вихрем», экипаж которой (каунасцы Василькявичус и Криницкас) принимал участие в соревнованиях вне зачета. За ней с интервалом в 1 Минуту проследовал «Крым» с двумя «Нептунами», далее — с несколько большим отрывом (11 минут) «Прогресс-2» с «Вихрем-30» и следом за ним «Прогресс» с «Вихрем-М». Оба судна вели объединенные экипажи заводов, выпускающих моторы «Вихрь» и лодки «Прогресс». В таком же порядке пришли эти мотолодки и к финишу.

Окончательные результаты и распределение мест стали известны лишь после того, как судейская коллегия произвела пересчет по принятой системе гандикапа (см. №27 и №30 сборника). Наивысший результат, вычисленный по отношению фактической скорости на трассе к теоретической, показал экипаж команды Ленинград-II в составе А. Подзорова и Б. Маруина, финишировавший четвертым. У «Крыма», развившего с двумя «Нептунами» среднюю скорость 50,2 км/час, оказалось лишь десятое место. Среди опередивших по гандикапу эту лодку были и два «Прогресса» с новыми серийными моторами «Вихрь-М» и «Вихрь-30». Высокие скорости, достигнутые ими, свидетельствуют об увеличении надежности этих моторов. Неплохо работала и «Москза-25» на «Прогрессе» команды Ржевского моторного завода, но, по-видимому, мотор не любит длительной работы на максимальных режимах. Это стало одной из причин сравнительно невысокой средней скорости (40 км/час), развитой новой пластмассовой мотолодкой «Нептун», на которой он также был установлен.

Несколько больше зачетных очков команде ЦКБ «Нептун» принесла вторая лодка этого типа, участвовавшая в гонках с 20-сильным «Вихрем».

Можно оценить как удачный дебют на наших гонках двух других пластмассовых лодок. Меньшая из них «Юг-2500» финишировала первой среди мотолодок с «Вихрем», превысив значение теоретической скорости. И хотя специалисты критически отнеслись к обводам «Юга» с типичным «закрученным» днищем, результат говорит сам за себя. Экипаж из Феодосии опередил даже более легкий алюминиевый «Янтарь-С», также шедший под «Вихрем», но по сокращенной дистанции (78 км).

Интересно, что ни одна из «Казанок» не смогла развить скорость 43,8 км/час, показанную на одной из таких лодок в прошлом году под мотором «Вихрь». Вероятно, сказалась небольшая волна на открытом участке трассы. Зато можно назвать новые «рекордные» сочетания различных моторов и корпусов: «Вихрь» — «Прогресс» — 37,8; «Вихрь» — «Обь» — 40,8; «Вихрь» — «МКМ» — 41,5; «Нептун» — «Обь» — 40,1; «Нептун» — «Казанка» — 41,6; «Москва-25» — «Прогресс» — 40,8; «Москва-М» — «Казанка» — 34,1 км/час.

Показанные результаты в достаточной степени характеризуют возможности техники, поступающей в продажу населению.

В последний день соревнований состоялись часовые гонки мотолодок народного потребления с зачетом по экономичности работы моторов. Здесь, как и ожидалось, преимущество оказалось на стороне моторов малой мощности и легких лодок. Исключение составил четырехтактный «Ветерок-18», который на каждый пройденный километр израсходовал лишь на 5 г бензина больше занявшей первое место 10-сильной «Москвы». Удельный расход составил 250 г/л. с. час — цифра, недостижимая для современных двухтактных моторов. Оптимальными показателями порадовал и другой ульяновский мотор — 14-сильный «Ветерок». Сконструированный на базе «Ветерка-12», мотор имеет тот же рабочий объем в 250 см3, но благодаря применению новой системы продувки (петлевая с поршневым газораспределением) удалось существенно повысить мощность и вместе с тем снизить удельный расход топлива. На лодке «Обь» «Ветерок-14» расходует 145 г/км. К характеристике мотора следует добавить, что вес его всего на 1 кг больше, чем у двенадцатисильной модели.

В гонках участвовали только две лодки, на которых было установлено по два мотора. Лучший результат у «Крыма» с «Нептунами» — 341 г/км. Это неплохой показатель, если учесть, что в прошлом году два «Вихря» на этой лодке в часовой гонке «сожгли» на 1,5 кг больше бензина при меньшей средней скорости.

Нужно сказать, что при существующей системе гандикапа гонщикам на мотолодках с двумя моторами трудно рассчитывать на призовое место: развивать определенную для удвоенной мощности теоретическую скорость лодка не в состоянии, к тому же и расход горючего получается слишком большим. Следует, однако, отметить, что во многих случаях преимущества двухмоторной установки неоспоримы. Прежде всего, повышается надежность, судно сохраняет способность глиссировать при повышенной нагрузке. Оценка двухмоторных лодок на наших будущих соревнованиях с этой точки зрения нам представляется необходимой и целесообразной.

Часовая гонка более интересна для зрителей, чем маршрутная. Действие происходит на замкнутой трассе и положение каждого участника можно видеть в любой момент. Однако следует признать, что объективная оценка ее результатов представляет определенные трудности. Если в маршрутной гонке спортсмен стремится «выжать» максимальную скорость, то в часовой, где главное — получить минимальный расход горючего на пройденный километраж, выгоднее идти не торопясь. По-видимому, правильнее будет оценивать расход топлива во время скоростной гонки. А пока что решено было в общий зачет включать лишь 50% очков, полученных в часовой гонке.

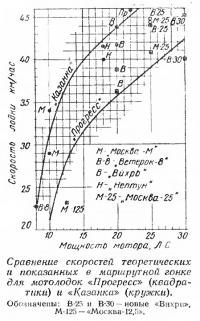

Насколько принятая система гандикапа точна, можно судить по приводимой диаграмме. На ней нанесены кривые зависимости теоретической скорости лодок «Прогресс» и «Казанка» от мощности подвесных моторов, подсчитанные с помощью графика, опубликованного в №30 сборника. Точками отмечены фактические скорости, показанные лодками на маршрутных гонках 70 и 71 гг. Как видим, совпадение большинства точек с кривыми достаточно высокое. Отклонения в области больших мощностей для лодки «Прогресс». объясняются тем, что в расчетный график были заложены данные испытаний с опытными образцами моторов мощностью 20—30 л. с., не дававшими стабильной мощности. Сейчас, как показали гонки в Бирштонасе с серийными моторами, имеются основания для корректировки графика.

Нужно отметить не совсем удачное выступление самых маленьких лодок — четырех калининградских «Янтарей». С моторами «Москва-М», «Ветерок-12», «Нептун» и «Вихрь» они прошли дистанцию медленнее, чем «Казанки», несмотря на меньшую удельную нагрузку. По-видимому, при соответствующем подборе гребных винтов результат мог бы быть лучше. На увеличенных вариантах «Янтарь-2М» и «Янтарь-3» (длина 4,4 м, ширина 1,6 м, высота борта 0,61 м) показаны скорости, близкие к теоретическим.

Давая общую оценку соревнованиям, хотелось бы прежде всего отметить тот отрадный факт, что гонки судов народного потребления заняли в программе не менее достойное место, чем чисто спортивная часть. К выступлению и на маршрутной гонке, и на кольце экономичности большинство команд готовилось не менее серьезно, чем к самым ответственным спортивным выступлениям. Тон здесь задали заводские коллективы. Например, команда Ржевского моторного завода, занявшая первое место в этих гонках, предварительно, до приезда в Бирштонас, опробовала свою технику на собственных заводских соревнованиях. Ржевцы выступили удачно не только на судах народного потребления. Как уже упоминалось, они смогли получить зачетные результаты во всех заездах гоночных судов, причем в отдельных классах эти результаты были достаточно высокими.

Как и на прошлых соревнованиях, дружным коллективом выступали ульяновские моторостроители. К сожалению, их результаты оказались не столь весомыми, как в предыдущие годы. Это можно объяснить в известной степени исключением из программы гонок скутеров OJ-175, на которых ульяновцы особенно сильны, а также не очень удачным дебютом четырехтактного «Ветерка».

Пример этих заводов вполне доступен для подражания и всем остальным моторостроителям. Очень жаль, что куйбышевцы, имея в составе своей команды такого квалифицированного гонщика, как С. Миленин, не дали ему возможности выступить, кроме маршрутной гонки, также и на скутере.

Результаты наших гонок отразили и рост технических показателей продукции заводов за истекший год. Наглядным свидетельством тому является появление целого ряда усовершенствованных лодок, вытеснивших прежде всего старые «Казанки». Наиболее явного прогресса среди моторостроителей достигли куйбышевцы.

Если в 1970 г. их моторы «Вихрь М» на «Оби» и «Вихрь-30» на «Прогрессе» позволили развить соответственно 41,7 и 39,95 км/час, то в нынешнем году мотолодка «Прогресс» с «Вихрем-М» прошла маршрутную гонку со скоростью 44, а с «Вихрем-30» — 45,3 км/час. В процентном отношении к теоретической скорости по принятой системе гандикапа это составило в 1970 г. 88,9% («Вихрь-М») и 91,8% («Вихрь-30»), а в 1971 г — 113% и 106,2% соответственно. С увеличением скорости расход горючего не только не возрос, но даже и уменьшился, например, для «Вихря-30» с 11,6 кг/час до 10,05 кг/час.

На закрытии соревнований победителям и призерам были вручены дипломы и призы. Переходящий приз сборника в 4-й раз завоевала первая сборная команда г. Ленинграда в составе: Е. Крашенников (тренер), В. Атаманов, В. Михайлов, Д. Метелкин, В. Никулин, В. Комаров, Ю. Зимин, И. Суходольский. Абсолютные победители гонок были награждены дипломами, ценными призами — моторами и лодками, а также годовой подпиской на сборник. Дипломы, памятные подарки были вручены победителям и призерам в отдельных классах судов.

В заключение считаем необходимым сообщить, что программа следующих VI гонок на приз нашего сборника не претерпит существенных изменений. Отдельные коррективы будут внесены в нее по предложениям, высказанным представителями заводов и спортсменами. Более точно место проведения, сроки, состав команд, а также другие вопросы, связанные с организацией соревнований, предполагается рассмотреть на совещании оргкомитета с участием представителей заводов и Федерации водно-моторного спорта СССР в феврале 1972 г.

Результаты соревнований (гоночные и спортивные суда)

Скутера ОА-250. Серия 3X5 миль: I — п. м. с. В. Атаманов; Л-д-1 (2907; 99,2); 2 — м. с. И. Богданов, Москва (264,8: 91,4); 3 — м. с. П. Богданов, Москва (256 9; 89,5). 10 миль: 1 — м. с. И. Богданов (97,99); 2 — п. м. с. В. Атаманов (92,4); 3 — п. м. с. Л. Каасик, Таллия-I (90,7).

Абсолютный победитель: п. м. с. В. Атаманов.

Скутера ОС-500. Серия 3X5 миль: 1 — м. с. Е. Радько Минск (230,9; 78,9); 2 — к. м. с. В. Михайлов, Л-д-1 (228 5; 77,4); 3 — м. с. К. Сенкус, Каунас (215,3; 73,9). 10 миль: 1 — м. с. Е. Радько (78,1); 2 — м. с. К. Сенкус (73,4); 3 — м. с. Ю. Цветков, Ржев (63,9).

Абсолютный победитель: м. с. Е. Радько.

Мотолодки SA-250. Серия 3X5 миль: 1 — м. с. А. Баринов, Ульяновск (144,8; 49,8); 2 — 1 разр. А. Клопков, Л-д, личн. (144,3; 49,5); 3 — м. с. Ю. Таммевяли, Таллин-II (143,6; 48,3). 10 миль: 1 — м. с. A. Баринов (55,3); 2 — м. с. Ю. Хоол, Пярну (51,8); 3 — А Клопков (49,96).

Абсолютный победитель: м. с. А. Баринов.

Мотолодки SВ-350. Серия ЗX5 миль: 1 — м. с. Е. Семенов, Л-д-II (164,8; 55,5); 2 — I разр. B. Волков, Таллин-1 (164,4; 55,2); 3 — I разр. Г. Черненко, Минск (163,5; 54 7). 10 миль: 1 — м. с Е. Семенов (54,8); 2 — А. Кунгла, Пярну (54,4); 3 — м. с. Ю. Поселис, Юрмала (52,1).

Абсолютный победитель: м. с. Е. Семенов.

Мотолодки SС-500. Серия 3X5 миль: 1 — м. с. Ю. Некрасов, Л-д-II (175 0; 58,9); 2 — м. с. Ю. Лилл, Тарту, личн. (174,6; 59,4); 3 — к. м. с. К. Оя, Таллин-II, личн. (169 2; 58,7). 10 миль: 1 — м. с. А, Раудва, Тарту (61,2); 2 — м. с. Ю. Некрасов (59,85); 3 — м. с. Ю. Лилл (59,84).

Абсолютный победитель: м. с. Ю. Некрасов.

Командные результаты: 1 — Ленинград-I (974,94): 2 — Минск (780,18); 3 — Каунас (749,12); 4 — Ленинград-II (743,86); 5 — Таллии-I (636,27); 6 — Ульяновск (612,98); 7 — Ржев (573 9); 8 — Юрмала (556,53); 9 — Лиепая (501,22); 10 — Клайпеда (455,62); 11 — Тарту (453,66); 12 — Рига (424,98); 13 — Ереван (400,82); 14 — Таллин-II (360,03); 15 — Бауска 346,31); 16 — Бобруйск (341,29): 17 — Вильнюс (292,15); 18 — Пярну (270,43); 19 — Москва (264,84); 20 — Кишинев (176,45).

Результаты соревнований на серийных мотолодках

Всесоюзные рекорды, установленные на гонках

М. с. В. Смирнов (Ульяновск) на скутере OJ-175 на дистанции 5 миль показал среднюю скорость 98,808 км/час, превысив прежний рекорд СССР почти на 10 км/час.

М. с. А. Баринов (Ульяновск) на мотолодке SA-250 обновил один из самых старых рекордов страны, показав, на дистанции 5 миль среднюю скорость 66,914 км/час. Рекорд был установлен с фирменным мотором «Ветерок-12». Прежний рекорд, равный 58,4 км/час, был установлен В. Яковцом в 1966 г. на моторе «Кениг».