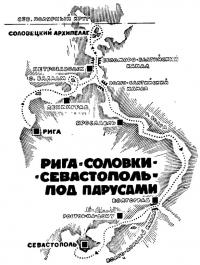

Осуществить переход под парусами из Балтийского в Белое, а затем в Черное море было нашей заветной мечтой.

Готовились мы к походу заранее, испытывая нашу «Деклу» (швертбот-шарпи класса Т-2 парусностью 23 м2) в Рижском заливе, а затем и в переходе по маршруту Рига — Таллин — Ленинград — Рига. Мореходность «Деклы» в этих походах не вызывала сомнений, но «оверкиль», случившийся в устье р. Лиелупе в октябре 1969 г., уже после прихода из Ленинграда, заставил нас превратить ее в компромисс. На днище закрепили фальшкиль весом в 500 кг, уменьшили ширину кокпита, установили более надежный руль, палубу оградили высокими леерами. Осадка корпуса стала 60 см, с опущенным швертом — 1,2 м. Яхта пошла острее к ветру, увеличилась инерции, уменьшился дрейф, управление судном облегчилось, не говоря уже о значительно возросшей остойчивости.

23 июня 1970 г. наша яхта с экипажем из двух человек (больше охотников не нашлось) вышла в Рижский залив, начав дальний поход, планировавшийся на три навигации. Без особых происшествий мы дошли до Ленинграда и на пятые сутки ошвартовались в уже знакомой нам гавани Центрального яхт-клуба. Ленинградские яхтсмены снабдили нас картами Ладожского и Онежского озер, а также картой Свири.

В плавание по Неве вышли, предварительно сняв мачту — впереди мосты. Процедура эта была выполнена нами всего за 20 минут.

Идем вверх по Неве под капризничающим, хотя и новым, мотором «Москва». Течение заметно усиливается, и вот, наконец, Ивановские пороги. Мотор работает с предельной нагрузкой, но яхта стоит на месте. Временами кажется, что ее сносит к берегу, а ведь кругом камни. Напряжение спало, только когда заметили, что берега постепенно стали уходить назад — прошли! Дальше — легче. Перед последним, девятым по счету невским мостом поставили мачту — и вот уже ночлег на острове Орешек у выхода в незнакомое нам Ладожское озеро.

Следуя советам ленинградских яхтсменов, мы решили пересечь Ладогу с юга на север и посетить северный шхерный район, а также остров Валаам. Вышли солнечным утром при легком бризе, но к ночи усилился ветер, похолодало, понеслись низкие рваные дождевые облака, поднялась крутая волна. Решили взять рифы, но вот первая неприятность — в блоке заело грота-фал — и это удалось нам только частично. Сменили стаксель на штормовой.

Озеро заволокло густым туманом. Идем только по компасу, а ведь где-то впереди должны быть первые острова северного берега. Только к утру погода улучшилась, сквозь тучи проглянуло солнышко, стало легче на душе...

Пожалуй, за все наше «трехлетнее» путешествие мы не встречали более красивых мест, чем острова северной Ладоги. Ясные белые ночи, гранитные холмы, сосны, голубоватый мох. Большинство островков необитаемы. Особенно красивы шхеры в районе Питкяранты и Сортавалы, ну и, конечно, живописнейший остров Валаам.

С неохотой покидаем этот чудесный край, снова пересекаем озеро и входим в Свирь. Здесь весьма оживленное судоходство, и мы по-настоящему осваиваем речную сигнализацию. Придерживаемся основного правила — идти по краю фарватера и ни в коем случае не пересекать курс крупных судов.

Ночевали в одном заливчике, а утром обнаружили, что наша яхта накренилась и сидит на мели. Самыми примитивными рычагами, подлаживаясь под набегающие волны от проходящих самоходок, с трудом вытолкнули яхту на глубокое место, но полдня было потеряно. Виной всему собственная оплошность — на реке два шлюза, а мы и не подумали, что уровень воды за ночь может резко упасть.

Впервые в нашей практике проходим шлюз. Прошли благополучно, хотя и не на шутку перепутались за целость «Деклы»: диспетчер поставил нас вблизи рабочих ворот, и яхту течением начало отрывать от стенки, наваливая настоящее рядом огромное судно.

Впоследствии нам пришлось пройти более сотни различных шлюзов, но все равно почти к каждому шлюзованию мы мысленно готовились, как к сдаче экзамена. В любых ситуациях мы стремились швартоваться за рым как можно дальше от рабочих ворот. Входили в камеру и выходили из нее последними, выставляли кранцы, пользовались баграми. В большинстве случаев диспетчеры шлюзов относились к нам с должным вниманием, о чем мы до сих пор вспоминаем с благодарностью.

Миновав Свирь с ее малонаселенными, зачастую болотистыми берегами, вышли в Онежское озеро. Первая остановка на мысе Бесов Нос, где мы с большим интересом ознакомились с небезызвестными петроглифами. Затем проложили курс через изобилующую мелями, узкостями и камнями шхерную северо-западную часть озера до знаменитых Кижей.

Погода явно благоприятствовала нам. На острове мы встретились с яхтами из Северодвинска, совершающими дальний переход к Ладоге. От Кижей благополучно дошли до Петрозаводска, где и закончили первый этап нашего перехода. Местные яхтсмены оказали нам самый радушный прием и помогли поставить яхту на зимовку. Осмотрев «Деклу», мы убедились, что она не нуждается в сколько-нибудь серьезном ремонте. За месяц мы прошли более полутора тысяч миль и выполнили нормативы первого разряда по дальним спортивным плаваниям.

Через год, 10 июня 1971 г., в том же составе мы вылетели из Риги в Петрозаводск и уже через два дня вышли в Онежское озеро, держа курс на Повенец, к Беломорско-Балтийскому каналу. Поздно наступившая весна давала в этих краях себя почувствовать. По мере того, как все дальше продвигались мы на север, нулевая температура белых июньских ночей, ледяная вода и нераспустившаяся листва деревьев ощутимо напоминали О близости северных морей.

Беломорско-Балтийский канал, состоящий из цепи красивых озер, связанных между собой естественными и искусственными каналами, очень живописен. Серьезную опасность при плавании по северным водным путям представляет большое количество топляков и бревен, оторвавшихся от плотов. Здесь многое зависит от зоркости и внимательности рулевого.

В Беломорске нам пришлось переждать восьмибалльный шторм, длившийся трое суток. И вот наконец — Белое море! В Повенце нас пугали плавающими льдами, однако их мы не встретили, хотя температура воды была всего +3°. А зябли мы жестоко, особенно ночью, когда температура воздуха была настолько низкой, что стекло компаса покрывалось инеем. Приходилось включать портативную газовую плитку, надевать по две пары шерстяных чулок, укутывать ноги одеялами. Солнце, всего на час опускавшееся за горизонт, начинало греть только к полудню.

Ночью охладившийся корпус яхты представлял собою что-то вроде холодильника. В то время, как один член экипажа, закутавшись в одеяло, тихо дрожал в полусне, второй, не оставляя румпеля, лихо отплясывал трепака под звуки «Спидолы». Потом менялись местами и сверяли курс по картам и компасу. Яхта шла к Соловецкому архипелагу.

На Севере мы впервые столкнулись с вечерними миражами, при которых очертания островов и береговых горных вершин выглядят вытянутыми по горизонтали и как бы обрезанными сверху, а иногда и стоящими кверху ногами. Встречались стада любопытных тюленей и моржей, длительное время следующих за яхтой. Держались они, однако, на приличном расстоянии. Нам казалось, что им нравится музыка, а потому, в угоду нашим спутникам, мы включали транзистор на полную громкость.

Наконец вдали показались Соловецкие острова. На берегу мы с удивлением разглядываем большой пласт нерастаявшего снега на фоне ярко зеленеющей массы деревьев. Осматриваем древний архитектурный ансамбль бывшего Соловецкого монастыря; на лодке, взятой напрокат, проходим систему внутренних озер и поражаемся красоте этого северного оазиса, расположенного всего лишь в ста километрах от Северного полярного круга. А над головой тянут вальдшнепы, пролетают стайки диких уток.

Через двое суток мы, пользуясь отличной погодой и попутным ветром, отдали якорь у Анзерского острова — одного из красивейших в Соловецком архипелаге. Остров необитаем. Здесь в голубой, даже синей воде озер отражаются стройные верхушки вековых елей. Девственные леса, высокая нетоптанная сочная трава, необычная тишина, нарушаемая криками лесных птиц, — все это оставляет неизгладимое впечатление. А вот удобных бухт, закрытых от ветра, на острове нет.

Здесь нас ждало одно не совсем приятное приключение. Став на якорь в небольшой бухточке, мы начали снаряжаться для осмотра острова. Это заняло около часа, так как, пользуясь ярко сиявшим солнцем, мы решили просушить отсыревшие вещи и разложили их на прибрежных валунах. Однако мы не приняли во внимание морские отливы, при которых уровень воды здесь понижается более, чем на метр, и спохватились только, когда яхта завалилась набок. Оставалось лишь терпеливо ждать прилива, моля бога, чтобы он не сопровождался ветром с моря, иначе гибель яхты на валунах не вызывала сомнений. Хорошо еще, что при посадке на камни перо руля поднялось кверху, а не переломилось и не сорвало креплений на корме. К счастью, прилив мягко приподнял яхту, и наше пренебрежение азами морской практики осталось без последствий...

Дальнейший маршрут проходил вокруг северной оконечности Соловецкого архипелага, затем через Кемские шхеры — группу гористых островов, покрытых скудной тундровой растительностью.

При подходе к беломорскому порту нам встретилась необычная толчея волн, образующаяся при столкновении отливного течения с волнами от 6-балльного ветра с моря. «Деклу» бросало из стороны в сторону полутораметровыми волнами, но, к счастью, сила ветра была вполне достаточной, чтобы войти в гавань.

И вот мы, усталые, но вполне удовлетворенные, идем обратно по Беломорско-Балтийскому каналу, минуем Онежское озеро, остановившись на несколько часов у уже знакомого нам Бесова Носа, и входим в Волго-Балтийский канал им. В. И. Ленина. Только там мы почувствовали, наконец, настоящее летнее тепло.

Без особых происшествий мы прошли Волго-Балт и его шлюзы, а затем коварное Рыбинское водохранилище, и вот — красавица Волга. Здесь наш месячный переход закончился и, воспользовавшись гостеприимством ярославских яхтсменов, мы ставим «Деклу» на зимовку. В этом плавании мы выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Третий этап нашего путешествия начался 5 июня 1972 г., когда в том же составе, но уже в новом качестве — как муж и жена, мы вышли из Ярославля. Практически сейчас Волга состоит из системы водохранилищ, насчитывающих сотни километров в длину. При сильном ветре волна на этих водохранилищах мало отличается от морской, разве что острее и беспорядочнее. Движение судов очень интенсивное, и переходы на яхте требуют максимального внимания от рулевого, тем более, что уходить с основного фарватера нельзя — это грозит посадкой на мель.

Ночью в Горьковском водохранилище нас внезапно захватил шторм. Мы не успели взять рифы и, сменив стаксель на штормовой, с трудом добрались до шлюзового мола.

Посетив Волгоград, героический мемориал которого оставил неизгладимое впечатление, мы вошли в Волго-Донской канал. Мотор, который беспрестанно капризничал на всех этапах перехода, окончательно вышел из строя, и нам с очень большим трудом удалось преодолеть последние шлюзы.

Берега Дона очень удобны для стоянки, камней практически нет, повсюду удобные песчаные плесы. Однако плавание здесь довольно опасно из-за чрезвычайной извилистости и узости фарватера, да еще при весьма оживленном судоходстве. Нам запомнился один случай, когда при сравнительно тихом ветре вдруг моментально налетел шквал и в течение двух- минут (хорошо еще, что шкоты были быстро отпущены) выбросил нашу яхту на песчаную береговую отмель, где мы вообще убрали все паруса и переждали непогоду. А вот удержав яхту на курсе, мы непременно угодили бы под крупный пассажирский теплоход, который неожиданно показался из-за излучины.

Азовское море встретило нас тихим спокойным ветром, но особого восторга это не вызвало — мы очень устали и стремились поскорее закончить поход. Кроме того, к концу подходил отпуск, а нам любой ценой хотелось попасть в Черное море. Проходим Керченский пролив с тайной мыслью когда-нибудь как следует походить по Азовскому морю.

И вот нашу «Деклу» омывают воды. Черного моря, в туманной дымке встают вершины Аю-Дага, а за ними — Ялта. Короткая передышка, и мы берем курс на Севастополь. Ночью полный штиль и неприятная мертвая зыбь. Яхту качает как ваньку-встаньку. Только к следующему вечеру появляется слабый ветер, который понемногу усиливается. Ранним утром мы на полных парусах входим в Севастопольскую бухту и швартуемся у причала яхт-клуба ВМФ.

Итак, третий этап запланированного нами дальнего крейсерского перехода закончен. Мы выполнили нормативы мастеров спорта, но, пожалуй, никогда так сильно не уставали, как в этот раз. Этот поход длился 37 суток. В последние три недели немало беспокойств нам доставляла течь по килю — приходилось каждый час откачивать по ведру воды, особенно в последние дни.

Однако все увиденное доставило нам огромное моральное удовлетворение и оправдало все многочисленные тяготы и невзгоды похода, и мы теперь надеемся продолжить свой поход вдоль Черноморского побережья.

- Главная

- Истории

- Туристические походы

- 1974 год

- Под парусами по маршруту Рига — Соловки — Севастополь

Подкатегории раздела

Путешествия

Туристические походы

Знаменитые корабли

Военная страничка

Литературная страничка

История флота

Прочие истории

Поделитесь информацией

Похожие статьи

На «Казанках» по маршруту Рига — Калининград — Клайпеда — Рига

Латвийский маршрут для водномоторников Лубана — Рига

На парусно-гребной байдарке по маршруту Москва — Астрахань

Опыт дальних спортивных плаваний: Рига — Одесса

Вторая половина плавания Москва — Соловки — Москва

Плавание к кромке люда Ледовитого океана на яхте «Соловки»

Плавание на яхте «Соловки» путями конвоев военных лет

На ялах из Ленинграда в Севастополь

18000 км на «Меридиане» по маршруту Петропавловск — Москва

На яхте «Россия» по маршруту генерала Невельского

Поход по маршруту Киев — Уфа на мотолодках «Казанка»

Путешествие по маршруту Св. Брендана

Экспедиции «Победа» по маршруту Архангельск — Кронштадт

2500-километровый поход по маршруту: Ленинград—Кемь—Ленинград

Латвийский маршрут для водномоторников Лубана — Рига

На парусно-гребной байдарке по маршруту Москва — Астрахань

Опыт дальних спортивных плаваний: Рига — Одесса

Вторая половина плавания Москва — Соловки — Москва

Плавание к кромке люда Ледовитого океана на яхте «Соловки»

Плавание на яхте «Соловки» путями конвоев военных лет

На ялах из Ленинграда в Севастополь

18000 км на «Меридиане» по маршруту Петропавловск — Москва

На яхте «Россия» по маршруту генерала Невельского

Поход по маршруту Киев — Уфа на мотолодках «Казанка»

Путешествие по маршруту Св. Брендана

Экспедиции «Победа» по маршруту Архангельск — Кронштадт

2500-километровый поход по маршруту: Ленинград—Кемь—Ленинград

Под парусами по маршруту Рига — Соловки — Севастополь

Год: 1974. Номер журнала «Катера и Яхты»: 48 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Путешествие от Томска на Восток к океану

Смерч в море является злейшим «врагом № 1»

Последнее плавание яхты «Ньорд»

400-километровый маршрут по бассейну Эриданы

5000 километров по заполярью на дюралевой «Косатке»

Клаус становится пиратом — фрагмент из романа «Братья витальеры»

По Аралу на байдарках от аула Кара-Бура до устья Кокдарьи

Дальнее плавание тартуских водномоторников

600-мильное плавание на яхтах по Японскому морю

Клаус становится пиратом — окончание из романа «Братья витальеры»

85-летняя история яхты-ветерана «Утеха»

Буера на Дороге жизни Ладожского озера

Ив Кусто спас яхту «Айсбёрд» Дэвида Льюиса

Рене Лекомб — дело всей его жизни

Приозерская стоянка на реке Вуокса

Смерч в море является злейшим «врагом № 1»

Последнее плавание яхты «Ньорд»

400-километровый маршрут по бассейну Эриданы

5000 километров по заполярью на дюралевой «Косатке»

Клаус становится пиратом — фрагмент из романа «Братья витальеры»

По Аралу на байдарках от аула Кара-Бура до устья Кокдарьи

Дальнее плавание тартуских водномоторников

600-мильное плавание на яхтах по Японскому морю

Клаус становится пиратом — окончание из романа «Братья витальеры»

85-летняя история яхты-ветерана «Утеха»

Буера на Дороге жизни Ладожского озера

Ив Кусто спас яхту «Айсбёрд» Дэвида Льюиса

Рене Лекомб — дело всей его жизни

Приозерская стоянка на реке Вуокса

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Под парусами по маршруту Рига — Соловки — Севастополь

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Прославленный китобойное судно «Чарльз В. Морган»

Плавание по Селенге и Байкалу на «Малютке»

Два туристских плавания по Байкалу на мотолодках

На «Корсаре» через тундру по реке Вороньей

Первое плавание самодельной яхты «Русь»

Одиночное кругосветное плавание на яхте «Полонез»

Экспедиция к Северному полюсу газеты «Комсомольская правда

Высадка десанта в Днестровском лимане в 1944 году

Отрывок из книги о польском яхтсмене Леониде Телиге

История постройки «сверхбыстроходного» глиссера «Экспресс»

16000 километров на весельной лодке «МАХ-4»

Переход из Куйбышева в Ленинград на «Прогрессах»

Путешествие на колесной яхте от Каспия до Арала

Через пустыню Устюрт на колесных яхтах «Турист» и «DN-60»

Швертбот-самотоп — из книги адмирала Юрия Пантелеева

Плавание по Селенге и Байкалу на «Малютке»

Два туристских плавания по Байкалу на мотолодках

На «Корсаре» через тундру по реке Вороньей

Первое плавание самодельной яхты «Русь»

Одиночное кругосветное плавание на яхте «Полонез»

Экспедиция к Северному полюсу газеты «Комсомольская правда

Высадка десанта в Днестровском лимане в 1944 году

Отрывок из книги о польском яхтсмене Леониде Телиге

История постройки «сверхбыстроходного» глиссера «Экспресс»

16000 километров на весельной лодке «МАХ-4»

Переход из Куйбышева в Ленинград на «Прогрессах»

Путешествие на колесной яхте от Каспия до Арала

Через пустыню Устюрт на колесных яхтах «Турист» и «DN-60»

Швертбот-самотоп — из книги адмирала Юрия Пантелеева

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории