Предлагаем вниманию читателей очерк, посвященный десяти крупнейшим парусным судам мира. Думается, что при всей условности такого подхода — рассмотрения десяти «биографий» в некотором отрыве от общей истории судостроения и судоходства, статья П. С. и В. П. Митрофановых, действительно, «даст повод и материал для размышлений и обобщений». Тем более, что привлекаемый авторами материал очень ценен и интересен.

Несколько слов об авторах.

Петр Сергеевич Митрофанов известен в нашей стране как ученик и последователь основателя советской парусной школы Д. А. Лухманова, как один из инициаторов работы по восстановлению и возвращению к жизни парусников-гигантов в послевоенные годы. Юношей плавал на черноморских дубках, был матросом на четырехмачтовом барке «Товарищ». Затем стал капитаном дальнего плавания, длительное время командовал четырехмачтовым барком «Седов» и соединением, в которое входили «Седов» и «Крузенштерн».

Валентин Петрович Митрофанов — кандидат технических наук, преподаватель ЛКИ, яхтсмен с 24-летним парусным стажем.

Авторы уже длительное время работают над любимой темой истории парусного судоходства и проблемами использования энергии ветра в будущем.

Предполагается напечатать очерк в четырех-пяти номерах.

Десять крупнейших в истории парусного флота судов — десять интереснейших «биографий».

К фактам короткой, но поучительной истории этих десяти судов, оценивая их с различных точек зрения, неоднократно обращались и обращаются многие авторы. Уже подходит к концу XX век, в самом начале которого парусные гиганты олицетворяли собой высоты технического прогресса, а внимание к этой теме не угасает. И дело не только в том, что нам, современникам НТР, интересны эти красавцы сами по себе, что они крепко запали в память любителей морской истории. Мы все чаще вспоминаем о них и по другой причине: чем дальше, тем яснее становится, что паруса — это не только далекое прошлое, что они нужны уже сегодня и будут еще более необходимы завтра.

Возрождение интереса к парусному флоту продиктовано двумя злободневными проблемами нашего времени — энергетическим кризисом и опасностью катастрофического загрязнения среды. На страницах печати все чаще появляются сообщения о новых проектах уже не только круизно-туристских, но и больших грузовых парусников. Строятся и проектируются новые (и в том числе — крупные) учебные парусные суда.

Учебные парусники первыми пробили стену непонимания. Ныне большинство специалистов, занимающихся воспитанием молодого поколения моряков, не подвергает сомнению тот факт, что практика на парусном судне — лучший способ проверить курсанта на прочность и на верность морю. На каком бы ультрасовременном судне не довелось потом плавать молодому моряку, ему уже не придется объяснять, что океан может быть и другом и недругом!

Говоря о возможности и целесообразности постройки в ближайшем будущем парусных грузовых судов, имеют в виду, как правило, суда больших размерений. Это обусловлено экономическими расчетами: только крупный парусник может быть рентабельным. И в этой связи тем более оправдано пристальное внимание современных моряков и кораблестроителей к немногочисленной группе судов, достигших рекордных по понятиям начала века размеров — перешагнувших порог вместимости в 4000 и даже 5000 per. т.

Характерна необычная широта диапазона оценок, даваемых этим крупнейшим парусникам различными авторами. Встречаются примеры непомерного их восхваления, преувеличения, а то и приписывания им достоинств, не существовавших в действительности. Нередки и случаи откровенно недоброжелательного отношения к гигантам (кое-кто называл их монстрами).

Крупные специалисты старшего поколения высказывали сомнения по поводу целесообразности строительства парусных судов-великанов. Подобные мысли можно найти у патриарха парусной школы советских моряков Д. А. Лухманова, у английских авторов Г. Андерхилла и Б. Лаббока, немецкого профессора В. Лааса, на которых мы будем часто ссылаться в дальнейшем. В высказываниях скептического характера, относящихся по времени к началу и середине столетия, подчеркивалась, в первую очередь, неуклюжесть крупнотоннажных парусников, их неповоротливость. Много говорилось о том, что неслучайно большинство этих гигантов закончило свою жизнь трагически: они оказались, якобы, неуправляемыми.

Капитан Д. А. Лухманов, наш крупнейший знаток теории и практики парусного судоходства, в конце своей жизни высказывал сожаление по поводу того, что в свое время не совсем объективно оценил качества крупнотоннажных парусников. Но, факт остается фактом, в 1943 г. он утверждал: «С 1895 г. появились и успешно работали до начала первой мировой войны гигантские стальные парусники в 120 и более метров длины, 4500—5200 per. т вместимости. Однако все эти суда оказались недолговечными: они были слишком велики, неповоротливы и тяжелы для управления, и все погибли на прибрежных мелях и камнях из-за неудачных маневров».

Не будем обращать внимания на явное противоречие между началом и концом приведенной цитаты. Согласимся с тем, что какие-то основания к скепсису есть. Трудно оспаривать тот факт, что пятимачтовый барк в обслуживании и управлении сложен (во всяком случае, несомненно, сложнее трехмачтовой гафельной шхуны, имеющей длину 40—50 м). Да, для управления парусником-гигантом нужны были большой опыт и знания, но разве современным 500 000-тонным супертанкером может управлять любой желающий?

Даже краткое изложение биографий десяти крупнейших по регистровой вместимости парусных судов и сопутствующий анализ обстоятельств их гибели позволяют предположить, что в критические для каждого из них моменты виновниками оказывались большей частью не сами они и не их паруса: неуклюжесть, неповоротливость демонстрировали не парусники, а люди, составляющие нх экипаж. Не по своей вине парусники попадали в безвыходные положения! Эти корабли гибли точно так же, как гибнут современные нам суда новой постройки: чаще всего, причиной несчастья служит человеческое невежество во всех его проявлениях, бездеятельность, безответственность и очень часто — жадность, пренебрежение правилами безопасности ради наживы.

Пусть читатель не подумает, что настоящая публикация — очередная попытка во что бы то ни стало реабилитировать парус, показать большие парусные суда исключительно с положительной стороны. В этом нет нужды. Парус, как и колесо, существует тысячи лет. Нынешние достижения науки и техники только расширяют возможности его использования! Были бы антиисторичными попытки противопоставлять парусный флот «механическому» и доказывать, что парусники были вытеснены пароходами и теплоходами только в силу рокового стечения случайных обстоятельств. Речь идет о другом. О необходимости объективной оценки и правильного осмысления опыта прошлого.

О парусниках пишут много. Но, к сожалению, даже хорошие книги и статьи чаще всего носят какую-то завлекательно-детективную окраску. Стали обычными интригующие заголовки типа «Драма летающих Пи» или «Тайна гибели «Марии»».

Задача настоящей статьи — опираясь на достоверные источники, без излишней драматизации проследить судьбу десяти парусных великанов конца XIX — начала XX века, дать заинтересованному читателю повод и материал для самостоятельных размышлений.

Очевидно следует объяснить, почему в десятку крупнейших не включен клипер «Грейт Рипаблик». Этот американский парусник, появившийся (1854 г.) в период наивысшего расцвета чайных клиперов, был построен с объявленной вместимостью 4555 per. т, т. е. по этому показателю должен был бы войти в составленную нами таблицу. Однако сразу после спуска на воду на клипере обнаружились значительные конструктивные дефекты. Во время переделки пришлось даже частично снять палубу. Тогда же на верфи случился грандиозный пожар, причинивший корпусу клипера значительные повреждения. Судно вступило в строй только в 1856 г., имея ухудшенные технические данные: в частности, его фактическая вместимость уменьшилась до 3356 per. т, так что на самом деле он в десятку крупнейших не входил.

И последнее обстоятельство. Читателю, должно быть, известно, что на сегодня самыми крупными в мире из активно работающих единиц мирового парусного флота являются плавающие под советским флагом четырехмачтовые барки «Седов» (бывш. «Магдалена Виннен») вместимостью 3709 per. т и «Крузенштерн» (бывш. «Падуя») вместимостью 3257 per. т. За кормой у каждого из них сотни тысяч миль, пройденных под парусами. Великолепные корабли иногда болеют, но не стареют, потому что окружены заботой и вниманием наших моряков. Будем надеяться, что рожденные в начале XX века, они такими же крепкими и трудолюбивыми войдут в XXI век! Этим двум судам будут посвящены отдельные публикации, а пока займемся рассмотрением судеб тех десяти судов, которые были и пока остаются крупнейшими из когда-либо построенных в мире парусников.

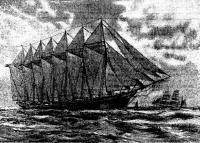

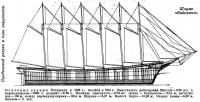

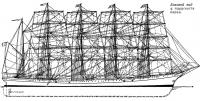

Пятимачтовый барк «Франс»

Строить огромный — самый большой в мире — парусник с пятью мачтами, когда уже общепризнано, что четыре мачты — верхний предел? Увеличивать общую площадь парусности и число мачт, не увеличивая численности экипажа? Неслыханное дело! Первые же сведения о только-только заложенном французском гиганте озадачивали моряков, судовладельцев и судостроителей.

Нельзя сказать, чтобы пять мачт оказались полной неожиданностью. Подобный шаг замышляли и в других странах, но заинтересованные лица занимали выжидательную позицию, поскольку риск — и коммерческий и технический — был велик. Французы оказались первыми.

Подчеркнем, что не размерения будущего судна, а именно пятая мачта произвела впечатление решительного и небезопасного шага вперед. К тому времени, о котором идет речь (1889—1890 гг.), средняя регистровая вместимость парусного судна уже перевалила за 1200 per. г; практически все новые суда были классическими трехмачтовыми кораблями или барками. Однако уже находились в эксплуатации и отдельные суда значительно больших размерений. Так, известно, что к 1889 г. под английским флагом плавало не менее пяти четырехмачтовых парусников вместимостью несколько более 3000 per. т; крупнейший из них — четырехмачтовый барк «Ливерпуль» имел вместимость брутто 3396 per. т. Французы обладали двумя такими большими судами, как «Дюнкерк» (3152 per. т) и «Норд» (3300). Уже упоминавшийся американский «Грейт рипаблик» имел 3356 per. т. Таким образом, закладка нового французского парусника с его действительно рекордной грузовместимостью 3784 per. т не могла быть уж столь сенсационным событием. Сенсацией был переход к пятимачтовому варианту рангоута. Здесь был налицо качественный скачок в практике постройки и эксплуатации парусников с прямым вооружением.

Франция готовилась к проведению в Париже Всемирной выставки, посвященной вступлению мира в грядущий XX век. Уже была построена колоссальная стальная башня — символ торжества технического прогресса; впоследствии ее назовут по имени строителя Эйфелевой. Другим таким символом, демонстрирующим широкие возможности металла, и должен был стать новый французский стальной парусник. О новом паруснике и гигантской башне говорили одинаково много. Оба — единственные в своем роде, оба крупнейшие в мире, в общем — самые-самые. Новое судио, конечно же, должно было иосить имя великой Франции, ведь парусник «Франс» будет национальной гордостью французов!

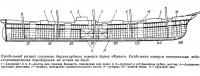

В такой обстановке рекламнопатриотического ажиотажа гигантское судно было заложено на стапеле верфи Гендерсона в Глазго. Английские судостроители уверяли требовательного заказчика — французскую судоходную компанию А. Д. Борда, что будущее судно окажется великолепным во всех отношениях. Действительно, они вложили весь свой опыт и знания в создание шедевра, но, к сожалению, ни благие намерения, ни даже чувство профессиональной гордости не гарантируют от досадных просчетов! 2.IX 1890 г. пятимачтовый барк был спущен иа воду, и сразу же возникли опасения за его остойчивость. И в наше время, когда вопросы теории корабля разработаны гораздо более глубоко, чем 80 лет назад, а электронная вычислительная техника стала привычным инструментом, конструкторы-судостроители иногда допускают ошибки: нет нужды приводить примеры не такого уж далекого прошлого, когда суда даже опрокидывались при спуске на воду. Известны и случаи потери остойчивости самых современных судов. Что же говорить о судах XIX века, тем более — судне необычном, судне-гиганте!

Опытные моряки, не сговариваясь, пришли к выводу, что «Франс», деликатно выражаясь, недостаточно остойчивое судно: его валкость на стоянке оказывалась заметной при малейшем порыве ветра. Слух об этом мгновенно перелетел через все границы. Во Франции пошли толки о том, что кто-то «сглазил» их великолепное судно.

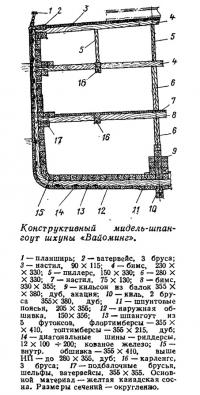

Перед испытательным рейсом в трюмы «Франс» погрузили свыше 5000 т угля. Проверка, однако, показала, что однородный груз, занимающий весь трюм при высокорасположенном внутреннем дне, заметно уменьшает и без того незначительный запас остойчивости. Пришлось укладывать на днище постоянный твердый балласт — чугунные чушки. Это позволило, имея полный трюм селитры, угля или иного однородного груза, не принимать балластную воду в междудонное пространство (некоторые специалисты такое решение не одобряли и по-прежнему требовали заполнения цистерн двойного дна при ходе в грузу).

Судно специально проектировалось для «капгорновской» линии Европа — Южная Америка вокруг мыса Горн. Учитывая особенности плавания на этом сложнейшем маршруте и свойства планируемых к перевозке грузов, строители оборудовали в средней части «Франс» балластногрузовые диптанки общей емкостью 1236 т водяного балласта. Таким образом, с учетом междудонного пространства, в балластном пробеге судно принимало 2000 т воды! По прибытии в порт погрузки воду из диптанков откачивали, в них принимали груз — чилийскую селитру. Использование водяного балласта вместо обычно принимаемого песка позволяло резко сократить время стоянки (откачка воды намного проще и быстрее), а кроме того, исключить из сметы расходов оплату выгрузки-погрузки песка и стоимость самого песка.

Однако такое решение имело и определенные минусы. Оба диптанка, расположенных в районе миделя, простирались от борта до борта и не имели каких-либо отбойных продольных переборок: значительная свободная поверхность воды в них существенно уменьшала положительный эффект от приема балласта, а при качке судна могла оказаться и очень опасной. Закрытия диптанков были весьма примитивными — с верхней палубы в виде щитков на задрайках. В итоге специалисты резко осудили новшество, признав его опасным с точки зрения обеспечения остойчивости и непотопляемости судна.

Имелись претензии и к парусному вооружению. Заказчик требовал, чтобы престижное судно было хорошим ходоком — во что бы то ни стало! Английские же судостроители, стараясь выполнить это требование, перенесли на огромный парусник нового типа традиционные решения славной эпохи клиперов. Может быть, в этом и крылась причина обоюдной оплошности: они стремились создать шедевр парусного судостроения, и они его получили. Пятимачтовый барк «Франс» оказался великолепным ходоком, но, к сожалению, достигнуто это было дорогой ценой: судно было перегружено парусами при ненадежной характеристике остойчивости. Общая площадь парусности 4556 м2 при высоте четырех мачт до 59,5 м от основной представляется чрезмерной. К тому же, длину бом-брам-рей неоправданно завысили: их длина составляла 0,6 длины нижних рей, в то время как обычно эта величина не превышала 0,5. Широкие — большие по площади — верхние паруса на столь высоких мачтах создавали опасный для судна кренящий момент при неожиданных усилениях ветра.

Первое же плавание стало рекордом. С грузом 5900 т угля парусник прошел от Английского канала до Рио-де-Жанейро за 32 дия: это на I сутки лучше рекордного и на II суток лучше среднего времени для парусных судов. Другой примечательный рейс, уже в 1892 г., был выполнен от Английского канала до Вальпараисо вокруг мыса Горн — за 73 дня при осредненной норме 83.

Уже было совершено и несколько других, столь же удачных рейсов «Франс», когда пришло настораживающее сообщение о гибели нового гиганта — немецкого пятимачтового барка «Мария Рикмерс»: он пропал без вести во время первого же пробного плавания! Эта весть, однако, не обескуражила владельцев «Франс». Барк А. Д. Борда по-прежнему — без каких-либо переделок — продолжал плавать, восхищая и удивляя своими результатами. К примеру, в 1896—1897 гг. обратный рейс с грузом 6000 т селитры из чилийского порта Икике до Английского канала был сделан «Франс» за 79 суток при «норме» 96.

В 1897 г. произошла первая неприятность. Возвращаясь из очередного рейса в Чили, судно заштилело в 30—35 милях от родного Дюнкерка и было вынуждено стать на якорь у мыса Данджнесс. С наступлением темноты на носу и корме «Франс» зажгли якорные огни. На проходившем английском корабле «Бленхейм» заметили эти огни впереди по курсу, но, приняв их за огни двух рыбацких судов, решили пройти между ними. Только уже в непосредственной близости от «Франс» на «Бленхейме» рассмотрели огромный парусник, стоящий на якоре. Отворот руля на борт и маневр машиной «самый полный назад» только смягчили скользящий удар. Парусник получил значительные повреждения (выше ватерлинии) и был на долгое время поставлен к заводской стенке.

Суд признал виновными обе стороны, так как на «Франс» держали якорные огни на одинаковом уровне на носу и на корме; огни, к тому же, были слишком слабыми, что и ввело в заблуждение вахтенных «Бленхейма».

После ремонта барк вновь вышел на просторы океанов. И сразу же — новый рекорд. Путь от Английского канала до Вальпарансо был совершен за 63 дня при «норме» 83. Это ли не рекорд, это ли не подарок уходящего XIX века приближающемуся XX! Французы торжествовали.

В 1900 г. владелец «Франс» А. Д. Борд организовал в ознаменование начала нового столетия рекламное предприятие — показательный рейс в Южную Америку. Практически это уже был самый обычный рейс. Рекордным он не стал: судно прошло от Английского канала до Вальпарансо за 76 суток и возвратилось за 78 суток, однако это были очень хорошие показатели. Судовладелец мог выжимать хорошие прибыли, эксплуатируя это судно на трансатлантических линиях в Южную Америку. И он выжимал эти прибыли, не обращая внимания на все продолжающиеся разговоры о недостаточной остойчивости «Франс».

Десять лет длился период удивительного везения, непонятных удач судна, с самого момента рождения окрещенного неудачником, судна, на котором не каждый уважающий себя моряк отваживался плавать! Однако эти десять лет истекли.

Как уже стало обычным, 14 марта 1901 г., приняв в трюмы 5108 т угля, судно вышло в очередной рейс из Тайнмута в Вальпарансо, По выходе из Английского канала «Франс» никому по пути не попадался, никто его не видел целых два месяца. 13 мая «Франс» был обнаружен брошенным своей командой. В точке с координатами 32°22' ю. ш. и 39°27' з. д. его встретил испанский барк «Жозефа».

В этом районе только что прошла полоса тяжелых штормов с ветром ураганной силы. Некогда гордый гигант с большим креном, грузно осев едва ли не до самого фальшборта, тяжело раскачивался на крупной волне. С частично убранными парусами он имел незначительный ход и, неуправляемый людьми, уходил все дальше от берегов в открытый океан. Капитан «Жозефы» постарался подойти как можно ближе. Моряки отметили, что не хватает одной шлюпки; остальные три находились на своих местах. Судно было покинуто, но почему? И как — на одной шлюпке?

Какой парадокс: специалисты безоговорочно считали запас остойчивости «Франс» недостаточным, однако брошенное командой судно с частью парусов на мачтах, будучи в тяжелейшем аварийном состоянии — при наличии в трюмах больших масс воды со свободной поверхностью, остойчивость продолжало сохранять, так и не было опрокинуто океанской волной!

На бизань-мачте развевались флажные сигналы: «Терплю бедствие», «Нуждаюсь в немедленной помощи». Но помощь опоздала. В таком виде взять огромное притопленное судно на буксир было невозможно, об откачке воды ручными средствами не могло быть и речи. Судно оставили в покое. Удаляясь в океан, оно умирало медленно и красиво.

Так закончилась короткая, бурная жизнь парусника.

Думается, что в данном случае было бы кощунством обвинять именно паруса или пресловутую «неповоротливость» гиганта в гибели людей. Ведь команда покинула парусник! В борьбе за живучесть «Франс», судя по всему, было проявлено слишком мало настойчивости. Какая-то другая команда, возможно, нашла бы правильный выход из аварийной ситуации. Во всяком случае, не покинула бы свое судно раньше времени!

Писали о гибели «Франс» очень мало. В авторитетном журнале французских моряков «Лё Яхт» № 1213 от 8 июня 1901 г. было напечатано следующее краткое сообщение:

«Несколько дней тому назад получено известие о том, что пятимачтовый барк «Франс» — самое большое парусное судно после гамбургского «Потоси» (построено в 1895 г. — Авт.) — был найден в океане покинутым своим экипажем. Многочисленные частные буксиры, отправившиеся из Монтевидео, чтобы попытаться забрать покинутое судно, вернулись, не найдя в указанном месте никого. «Франс» имел в тот момент экипаж из 42 человек. О их судьбе не имеется никаких известий; ожидаем, однако, что люди подобраны каким-либо другим судном».

Попытки разыскать во французских журналах дополнительную информацию — хоть какие-то следы беспокойства общественности, организованных поисков бесследно исчезнувшего судна и его экипажа, успехом не увенчались.1 Как ни удивительно, в потоке сообщений 1901—1902 гг. по поводу различных мелких событий французской парусно-яхтенной жизни не нашлось места хотя бы для дискуссии по поводу возможных причин гибели уникального судна, бывшего гордостью страны. Изложенная выше картина встречи «Франс» с «Жозефой» воспроизведена по английским и немецким источникам и рассказам Д. А. Лухманова, который в свое время многое слышал от своих друзей — французских моряков.

Зато в январе 1903 г. сообщалось, что известный судовладелец и президент союза французских арматоров А. Д. Борд спустил на воду прекрасный четырехмачтовый барк «Александр» (3200 per. т). Но это еще не все. В сентябре того же года вся морская печать перепечатала сенсационное известие о том, что знаменитый А. Д. Борд решил вновь заказать шотландским судостроителям проектирование и постройку крупнейшего в мире парусника (уже со вспомогательным двигателем), и новое его судно вновь будет называться «Франс».

Судя по всему, дела у Борда по-прежнему шли хорошо; страховая компания выплатила ему за утерянное в 1901 г. судно немалую сумму.

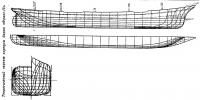

Пятимачтовый барк «Мария Рикмерс»

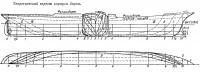

Основные данные. Построен — в 1892 г., погиб — в 1892 г. Вместимость регистровая (брутто) — 3822 per. т; водоизмещение — 7810 т; дедвейт — 5700 т. Площадь парусности — 5290 м2. Длина: с бушпритом — 134,02 м, регистровая — 114,48 м, между перпендикулярами — 112,10 м. Ширина — 14,63 м. Высота борта — 8,66 м. Осадка в полном грузу — до 7,74 м. Мощность всп. двигателя — 750 л. с. Экипаж — 44 чел.

Вторым по времени введения в строй гигантом из рассматриваемой десятки был немецкий барк «Мария Рикмерс», принадлежащий известной судоходной и судостроительной компании Р. Ц. Рикмерса, существовавшей с 1834 г.

Эта компания главенствовала на линиях Европа — Азия. Со временем, в соответствии с установившейся фрахтовой конъюнктурой, выработались два основных варианта рейсов парусников Рикмерса. Первый вариант предусматривал переход в балласте из европейских портов — «с континента» — в Англию, чтобы в Бристольском заливе принять кардиффский уголь для портов Индии, Индокитая, Индонезии, Китая или Японии; выгрузив уголь, судно в балласте шло в Рангун, Бангкок или Сайгой за грузом риса, проданного в Европу. Рейсы совершались вокруг Африки: пользоваться Суэцким каналом парусники не могли.

Во втором варианте суда в балласте пересекали Атлантику, в Нью-Йорке или Филадельфии брали масла либо керосин (в бидонах) и, снова перейдя Атлантический океан, следовали в ту же Юго-Восточную Азию и тоже вокруг Африки, пользуясь попутными ветрами «ревущих сороковых»; рейс завершался возвращением в порты Европы с грузом риса.

Во всех случаях парусники Рикмерса регулярно ходили вдоль берегов Азии в довольно сложных для навигации районах с лабиринтами проходов между островами, тысячами коралловых рифов и подводных скал. Вся эта зона характеризуется частыми и тяжелейшими штормами, тропическими ураганами, циклонами, тайфунами и не менее страшными для парусного флота затяжными — тянущимися неделями — предательскими штилями. Этими особенностями района плавания и была обоснована необходимость установки на новом огромном паруснике Рикмерса вспомогательного двигателя. Такое решение диктовалось, в первую очередь, чисто коммерческими соображениями; оно позволяло уменьшить потери времени на переходе и обходиться без дорогостоящей буксировки при заходах в порт.

Постройка и первые же успешные рейсы французского гиганта «Франс» (см. очерк 1) дали создателям нового парусника драгоценный опыт. Рикмерс сам был судостроителем, однако, затеяв постройку столь необычного судна, все-таки решил обратиться к тем же англичанам. Заказ был размещен на верфи Рассела в Гриноке. Конечно же, заказчик хотел получить добротное судно, которое ходило бы не хуже «Франс», но, в отличие от него, непременно имело бы вспомогательный двигатель. О дизелях тогда еще и не мечтали; договорились установить 750-сильную паровую машину.

Контракт был выгоден исполнителю. Рассел всеми силами форсировал постройку.

При спуске на воду парусник получил имя дочери главы фирмы. Всем судам Рикмерс (голландец по происхождению) давал названия в честь членов своего многочисленного семейства. В море можно было встретить более десятка «Рикмерсов» — «Петера», «Бертрама», «Клауса», «Монн», «Урсулу» и т. д. К началу 1892 г. на барке «Мария Рикмерс» уже заканчивались последние достроечные работы. Были наскоро проведены кратковременные ходовые испытания под машиной, судно стали готовить к испытательному рейсу, после которого и должна была произойти окончательная его сдача в эксплуатацию.

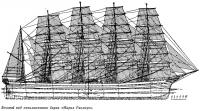

Как строитель, так и владелец не без оснований считали, что новое судно удачнее, нежели его французский предшественник; оно обладало заведомо большей прочностью и остойчивостью и даже внешне выглядело более солидным. Оба судна — «Франс» и «Мария Рикмерс» — были вооружены одинаково (пятимачтовым барком) и имели близкие размерения. Оба были построены в Шотландии и спущены на воду в одну и ту же реку Клайд (Глазго находится менее чем в 50 км от Гринока). К тому же, строились они практически одно за другим; даты введения их в строй разделяет всего лишь около двух лет! Неудивительно, что все это наталкивало на всевозможные сравнения, чем моряки тех лет и занимались с большой охотой.

Если вооружение «Франс» еще сохраняло следы эпохи клиперов — судно несло стройный и изящный рангоут, то на «Марии Рикмерс» стальной рангоут казался несколько тяжеловатым, был сделан явно с большим запасом прочности.

Как видно из таблицы, общая площадь парусности, включая дополнительные паруса, на «Марии Рикмерс» была на 734 м2 больше, чем на «Франс». Мачты «Марии Рикмерс» были выше: их длина от основной линии до клотика составляла 64 м. В отличие как от «Франс», так и от последующих пятимачтовых исполинов, на немецком барке колонны мачт и стеньги были сделаны раздельными, но выше — брам-, бом-брам- и трюм-стеньги были уже цельными— «однодревками». Такие паруса, как марсели и брамсели, были уже разделены на верхние и нижние (как на всех парусниках начиная с середины 60-х гг. прошлого столетия и до наших дней). Отличием от вооружения остальных пятимачтовиков было то, что фок-мачта и первые две грот-мачты несли еще один, седьмой парус — трюмсель.

Всех особенно интересовала паровая машина. На ходовых испытаниях, проведенных в штилевую погоду, она обеспечивала судну скорость до 6 узлов, однако в сколько-нибудь сложных условиях испытана машина так и не была. По своим техническим возможностям вряд ли она могла оправдать возлагавшиеся на нее надежды, особенно — в отношении оперативности использования в сложных ситуациях. Ведь о постоянной готовности к действию не могло быть и речи: сначала нужно было развести пары, на что времени уходило немало. Тем не менее, выбора не было — паровая машина с несовершенным угольным огнетрубным котлом была установлена, эксперимент по совмещению парусного вооружения и механического двигателя начался. Разумеется, мы не должны забывать, что в принципе машина на парусном судне в те годы новинкой не была: такое часто встречалось с момента появления паровой машины на флоте. Только если раньше паровым судам «на всякий случай» сохраняли паруса, то теперь шла речь о машине как вспомогательном двигателе парусника и притом парусника необычно больших размерений.

Свой первый коммерческий и одновременно испытательный рейс судно начало от порта Барри в Бристольском заливе, куда оно пришло в балласте из Гринока. Здесь барк принял уголь и 15 марта 1892 г. вышел рейсом на Сингапур. Плавание протекало вполне успешно. Машину включали только эпизодически: общее время ее работы составило около 11 % всей продолжительности перехода, однако, судя по всему, это явно способствовало успеху рейса. В Сингапур судно прибыло 2 июня — на 79-е сутки плавания. Есть, правда, другие данные, из которых следует, что рейс длился чуть дольше — 82 дня, но и это было отличным результатом: на 33% меньше обычной для парусников того времени «нормы» (110 суток).

Сразу после выгрузки судно в балласте перешло в Сайгон, на что было затрачено 5 суток вместо обычных 10—11, однако судовладельца это почему-то не устроило — он остался крайне недоволен. Воспользовавшись только что установленной телеграфной связью с Сайгоном, он устроил капитану невероятный разнос. Без сколько-нибудь очевидных оснований капитан был обвинен в действиях, запятнавших высокую репутацию компании и доброе имя нового судна; ему было предложено немедленно сдать барк своему старшему помощнику, которого компания тут же и утвердила в должности нового капитана «Марии Рикмерс».

Итак, новый капитан принял полные трюмы риса насыпью и 14 июля 1892 г. вышел из Сайгона на Бремен.

Спустя 10 суток — 24 июля — барк «Мария Рикмерс» прошел Зондский пролив в зоне видимости с острова Ява: его хорошо наблюдали с маяка Аньер. Больше это судно никто и никогда не видел.

Загадочное исчезновение гиганта в зоне столь интенсивного судоходства непостижимо. Абсолютно никаких следов гибели огромного судна — шлюпок, спасательных кругов, чего-либо из палубного оборудования — так и не было обнаружено.

Как и всякая таинственная катастрофа, исчезновение «Марии Рикмерс» и всех 44 членов экипажа породило множество версий и гипотез, объясняющих причины произошедшей трагедии. Приведем только некоторые, представляющиеся наиболее обоснованными. Какая же из них верна — остается загадкой и поныне.

1. Потребовалась форсированная разводка пара, что привело к взрыву котла (для огнетрубных котлов того времени это не было особой редкостью). Результатом взрыва могла быть пробоина, приведшая к быстрому затоплению и опрокидыванию судна, которое, кстати сказать, не имело водонепроницаемых переборок (впрочем, как и «Франс» и другие большие грузовые парусники тех лет).

2. На крутой океанской волне произошло смещение насыпного груза, что и вызвало опрокидывание судна (очевидно, именно так погиб в 1957 г. барк «Памир»!).

3 Недостаточно опытный капитан, стараясь выслужиться перед судовладельцем, неоправданно рисковал, форсируя парусами в погоне за рекордной скоростью, и судно было опрокинуто шквалом.

Серьезно обсуждался, кстати сказать, и «зондский вариант» Бермудского треугольника. Как это обычно бывает при полном отсутствии какой-либо достоверной информации, официальное заключение гласило: судно пропало без вести.

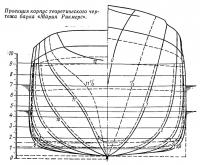

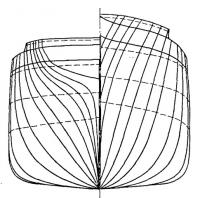

Пятимачтовый барк «Потоси»

Основные данные. Построен в 1895 г., погиб — в 1925 г. Вместимость регистровая (брутто) — 4026 per. т; водоизмещение — 9000 т; дедвейт — 6400 т. Площадь парусности — 4700 м2. Длина с бушпритом — 132.6 м. регистровая — 116,1 м, между перпендикулярами — 110,5 м. Ширина — 15,15 м. Высота борта — 9,38 м. Осадка в полном грузу — до 8,69 м. Экипаж — 41 чел.

Прошло около трех лет после исчезновения «Марии Рикмере» — и под флагом той же Германии появился еще более крупный парусник.

Сравнивая достижения судов, составивших «великолепную десятку», можно смело отдать пальму первенства пятимачтовому барку «Потоеи», появившемуся на свет третьим по счету в семействе парусников-гигантов. «Потоси» — единственный «долгожитель» и своеобразный «рекордсмен» среди них как по красоте корпуса и вооружения, так и по маневренности, ходовым качествам и, наконец, просто по везению. Это судно оставило заметный след в истории мореплавания и судостроения и, надо подчеркнуть, большая заслуга в том принадлежит не только судостроителям, но и морякам. Мы не вправе забывать те искусство и мужество, с которыми первый экипаж этого судна преодолевал любые трудности и опасности.

Известный гамбургский арматор — владелец большого количества сравнительно крупных парусных судов Фердинанд Лайеш до поры до времени не торопился строить гиганты. Опыт эксплуатации «Франс» и постройки «Марии Рикмере» позволил ему увериться в своих первоначальных расчетах: Лайеш пришел к выводу, что в конкурентной борьбе с пароходами парусники могут выжить только при одном условии — они должны быть большими. Бояться роста водоизмещения и парусности нет оснований, однако нужно сделать парусник не только существенно более крупным, но и значительно более надежным.

В то время всех интересовал вопрос — кто же первым переступит порог вместимости в 4000 per. т? Расчетливый Рикмере сделал неуверенный шаг к этому рубежу, но его первый блин вышел комом (первый—поскольку позднее он повторил попытку и в течение нескольких лет заслуженно пожинал славу владельца крупнейшего в мире парусника). Если же говорить о 90-х годах, то «победа» Рикмерса над французами вроде бы и состоялась, но «Франс» еще плавал, а его «Мария» — отправилась в небытие, унося с собою истинную оценку работы судостроителей, а может быть, и искусства судоводителей.

Первым шагнул за 4000 per. т Фердинанд Лайеш. Проанализировав экономические результаты рейсов крупнейших парусных судов и лучших пароходов того времени, сопоставив существующие и предполагаемые на ближайшее будущее фрахтовые ставки, цены на уголь и т. д., он решил строить парусник несколько больших размерений, чем «Мария Рикмере», но без паровой машины, что существенно уменьшало построечную стоимость судна. Лайеш, однако, не решился доверить строительство своего судна англичанам. Очевидно, по его мнению, качества двух гигантов-предшественников не слишком-то способствовали укреплению репутации шотландских мастеров. Строить новый пятимачтовый барк Лайеша было поручено германской верфи Текленборга в Геестемюнде (в районе Бремерхафеиа).

Стала легендарной прихоть судовладельца называть свои суда непременно с буквы П. Некоторые названия представляются довольно странными — «Пуш», «Паша», «Папа», «Плюс». Все они имели, однако, какую-то предысторию и особое значение для самого Лайеша (так, его первому — еще деревянному — барку было дано название «Пудель» в честь курчавых волос невестки хозяина). Новое судно тоже получило странное название — «Потоси», по названию боливийского города, расположенного высоко в Андах. В свое время здесь было найдено серебро. По преданию местных жителей, когда началась усиленная добыча серебряной руды, из горы слышался иногда таинственный предостерегающий голос: «Потоке»! На языке индейцев аймара это что-то вроде «берегись!» (дословно — рождающий тревогу). Новое судно тоже создавалось с тревогой за его судьбу. Так, очевидно, можно понимать это название.

Назначенный капитаном Роберт Хильгеидорф был подстать своему великолепному кораблю. Трудно было бы подобрать более достойную кандидатуру. Хильгеидорф был прекрасным моряком и азартным гонщиком, очень требовательным и исключительно внимательным к своим соплавателям капитаном. Особенно он любил молодежь, и молодые моряки неизменно платили взаимностью, стремились подражать ему. А надо сказать, в те времена матросы очень редко любили своих капитанов! Тем более примечательно, что после смерти его именем назвали одно из учебных судов Германии. За свою долгую жизнь Хильгеидорф командовал десятком парусников и на каждом из них его рейсы в каком-то смысле оказывались рекордными. Ему довелось обогнуть страшный мыс Горн в обоих направлениях 66 раз! Мало кто может похвалиться чем-либо подобным. Капитан и его судно перешагнули из XIX века в XX и там еще плавали несколько лет, вызывая всеобщую зависть и восхищение.

Парусное вооружение «Потоси» несколько отличалось от вооружения гигантов английской постройки. Специалисты, осмотрев новое судно, воздали должное строителям, оценив то, что они удержались от соблазна повторить английские пятимачтовики и пошли самостоятельным путем — создали свой тип парусного судна, которому было суждено войти в историю.

Соразмерность красивого стального корпуса и рангоута (также стального) подчеркивала торжественное величие огромного корабля. Высота грот-мачт от основной до клотика составляла 64,66 мм. Это не следует считать чрезмерным, поскольку судно было на 0,3—0,5 м шире и сидело на 0,8—1,0 м глубже своих предшественников: его остойчивость была значительно выше. В то же время общая площадь всех 43 парусов «Потоси» была даже на 590 мг меньше, чем у «Марии Рикмерс», и практически такой же, как у «Франс» с его недостаточной, по общей оценке, остойчивостью. Следует обратить внимание и на умеренную ширину верхних парусов: длина нижнего рея была 29,26 м, а бом-брам-рея — всего 14,09 м, что давало соотношение длин менее 0,5. Благодаря этому понижалось положение центра парусности и уменьшался кренящий момент от воздействия ветра на паруса барка.

Другими словами, капитан «Потоси» мог, не опасаясь за остойчивость судна и прочность мачт, нести полную парусность и, следовательно, иметь максимально возможную скорость даже тогда, когда на других судах из-за усиления ветра площадь парусов вынуждены были срочно уменьшать...

Элегантному пятимачтовику было суждено в течение многих лет успешно выдерживать конкуренцию паровых судов на «капгорновской линии». С легкой руки знаменитого Хнльгендорфа корабль начал побивать рекорды, ранее поставленные этим же капитаном на других парусниках Лайеша, работающих на «Линии летающих Пи».

История сохранила несколько хроникальных записей великолепных рейсов «Потоси», а такими были многие его рейсы, начиная с самого первого — испытательного. Вступление в XX век Хильгендорф, отметил по-своему. Очередной рейс начался 15 марта 1900 г., когда паровой буксир, выводивший судно из Гамбурга, довел его до Куксхафена и здесь, в самом устье Эльбы, отдал буксирный конец. Благоприятный ветер помогал гиганту, вскоре он скрылся за горизонтом, направляясь за океан — в Вальпарансо. К исходу того же дня «Потоси» прошел траверз о-ва Уайт в средней части Английского канала, и на следующее утро судно вышло в Атлантику. Многие «доброжелатели» объясняли рекорды Хильгендорфа тем, что ему «всегда везет», однако никакое везение не может заменить умения и настоящей работы! Как бы там ни было, прошел невероятно короткий срок — всего 55 суток после выхода из Английского канала — и 15 мая судно стало на якорь на рейде Вальпарансо.

Самое время подчеркнуть тот факт, что это — не только рекорд «ушедшей в прошлое» парусной эпохи, На и хороший ответ скептикам в дискуссиях, которые то и дело вспыхивают сейчас. В судовом журнале рейса зафиксированы такие расстояния, пройденные за сутки: например, 9 мая — 278 миль, 10 мая — 378, И мая — 322, 12 мая — 345 и 13 мая — 283 мили. Суточному переходу 10 мая, когда средняя скорость составила 15,75 узла, могут позавидовать капитаны многих сегодняшних теплоходов. Особенно, если учесть, что при этом не был потрачен ни одни грамм угля, мазута или дизельного топлива. Другими словами, 55 млн. тонно-миль грузоперевозок со средней скоростью около 7 узлов «родились из ничего». Разумеется, дедвейт и среднерейсовая скорость типичного современного навалочника выше, и за те же два месяца он перевезет грузов значительно больше. Однако оказываются несоизмеримо выше и его построечная стоимость и особенно — эксплуатационные расходы. Предоставляем читателям, знакомым с экономикой морского транспорта, самим произвести сравнительные расчеты. Вернемся к оценке ходовых качеств великолепного «Потоси».

Вот еще один из его рекордов. В 1898 г. на переход от Английского канала до экватора потребовалось всего 16 суток! В том же году, возвращаясь домой, судно прошло этот путь за 19 суток. В 1903 г. плавание Атлантикой от мыса Горн до Английского канала заняло 39 с небольшим суток.

Первая мировая война застала «Потоси» в Вальпарансо. Судно было интернировано и обречено на длительное бездействие. В 1918 г. в соответствии с условиями Версальского договора еще хорошо сохранившийся пятимачтовый барк был передан Франции. Французы, однако, не пожелали его использовать и, продержав некоторое время у себя, в 1923 г. продали чилийцам. Судно получило новое название — «Флора», но все моряки мира продолжали его называть по-старому.

Итак, на 28-м году жизни судно снова вышло в море. К сожалению, это были уже последние и далеко нелучшие для него годы. Новый владелец добивался только одного — прибылей. Он выжимал из старого парусника доходы, не собираясь вкладывать средства ни в ремонт, ни в техническое снабжение.

В 1925 г. в Англии в трюмы «Флоры» был принят уголь для Вальпарансо. В пути на судне произошло самовозгорание большой массы угля. Команда не смогла своими силами справиться с пожаром в самом его начале. Огонь разбушевался. На сигнал бедствия откликнулся бразильский крейсер, но было уже поздно: даже мощных средств пожаротушения сравнительно нового боевого корабля оказалось уже недостаточно.

«Флору» с трудом отбуксировали к ближайшему берегу и посадили на отмель вблизи устья Ла-Платы, команда покинула судно, предоставив его огню. Последовало несколько мощных взрывов в трюмах, рухнули стройные мачты.

Так в июле 1925 г. великолепное судно погибло — отнюдь не «по вине парусов», а из-за человеческой жадности, лишившей корабль элементарных средств борьбы с огнем.

Нет сомнений в том, что парусный гигант «Потоси» мог бы еще долго конкурировать с пароходами, перевозя подходящие «неторопливые» навалочные грузы. Не приходится сомневаться и в том, что проект этого судна заслуживает самого серьезного внимания со стороны современных нам инженеров, стремящихся создавать рентабельные парусные суда-долгожители, так гармонично взаимодействующие с окружающей средой.

Точно такое же судно уже не будет построено никогда. Но опыт его постройки и эксплуатации может многое подсказать тем, кто решает ту же задачу, располагая всеми достижениями науки и техники XX века.

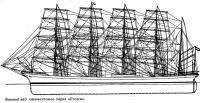

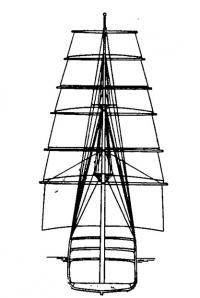

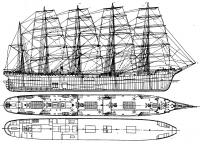

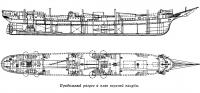

Пятимачтовый корабль «Пройссен»

Основные данные: Построен в 1902 г., погиб — в 1910 г. Вместимость регистровая (брутто) — 5081 per. т; водоизмещение — 10 150 т; дедвейт — 8000 т. Площадь парусности — 5570 м2. Длина: с бушпритом — 144,75 м, регистровая — 124,28 м, между перпендикулярами — 120,8 м. Ширина — 16,33 м. Высота борта — 9,9 м. Осадка килем — до 8,26 м. Экипаж — 45 чел.

В середине июля 1902 г. буксиры отвели от стенки верфи Текленборга в Геестемюнде — той самой, где семью годами ранее был построен «Потоси», новый пятимачтовый корабль, построенный для той же гамбургской компании Лайеша. Заметим, что термин «корабль» определяет здесь тип парусного вооружения. (Отличие корабля, т. е. судна с «полным парусным вооружением», от барка заключается в том, что корабль несет на бизань-мачте и прямые и косые паруса, а барк — только косые; барк имеет, как говорят моряки, «сухую» бизань.)

На этот раз вызов паровым судам бросал не Фердинанд Лайеш, а его сын и наследник Карл-Фердинанд. Великолепные результаты уже семилетней эксплуатации «Потоси» притупили страх и сомнения, связанные с гибелью двух гигантов-первенцев: «Марии Рикмерс» и «Франс». Лайеш и немецкие инженеры-судостроители считали, что находятся на правильном пути: они последовательно увеличивали размерения парусников, стараясь не повторять просчетов, допущенных шотландскими корабелами. Если «Потоси» первым превысил 4000-ный рубеж, то теперь, семь лет спустя, построенный на том же стапеле по проекту директора верфи В. Клауссена величественный пятимачтовый «Пройссен» («Пруссия») первым в истории мирового «парусного» судостроения перешагивал 5000-ный рубеж.

Новый корабль заметно выделялся своими внушительными размерами, мощным, даже несколько суровым видом. Это был действительно крупнейший в мире парусник. Теперь мы можем уточнить, что он оставался крупнейшим очень недолго. В том же 1902 г. за океаном построили семимачтовую шхуну, объявленная вместимость которой оказалась на какие-то 137 per. т больше. Позднее вышли в море и два построенных в Европе пятимачтовых барка. Однако это были шхуна и барки, а если говорить именно о кораблях, то «Пройссен» так и остался самым большим в мире судном, имевшим полное парусное вооружение.

Вооружение гиганта вызывало у моряков некоторые опасения. Будет ли удобно капитану управляться с таким кораблем? Как обслуживать 45 рабочих парусов, когда на одного члена экипажа приходится по 123 м2 площади парусности? Для сравнения упомянем, что на клипере «Грейтри-паблик», построенном в 1854 г., на каждого из 115 человек команды приходилось парусности чуть ли не втрое меньше.

Паруса «Пронесена» были пошиты из ткани весом 1 кг/м2. Самый маленький из основных парусов имел площадь 60 м2, самый большой — 330 м2 (в готовом — отделанном — виде весил он 650 кг). Для представления о стальном рангоуте корабля также приведем несколько цифр. Высота самой большой из мачт от шпора до клотика составляла 68 м, диаметр на уровне верхней палубы — 0,9 м. Длина реев, склепанных из гнутых 6- и 12-миллиметровых листов, доходила до 31,5 м, диаметр — до 0,65 м, полный вес — до 6,5 т. На оснащение гиганта такелажем пошло 24 км стального троса, 17 км растительного троса, 700 м такелажных цепей и 1260 различных блоков. Остается подчеркнуть, что для работы с парусами при малой численности экипажа на палубе было установлено 8 шпилей и около 20 различных ручных лебедок. Восхищение вызывали, например, хитроумные лебедки для обрасопки реев при повороте судна2. На три оси были насажены три пары конических барабанов. При выбирании брасов снасти одного борта навивались на один барабан, а другого — точно на такую же величину стравливались — сматывались — с парного барабана.

Теперь несколько общих соображений, относящихся вообще ко всем судам с прямым парусным вооружением. Служба на них всегда была (и остается) тяжелой, суда сложны в управлении. Для обеспечения маневров парусами требуется несравненно большее количество людей, нежели на судах с гафельным вооружением (к этому вопросу мы еще вернемся в очерках, посвященных шхунам «Томас У. Лоусон» и «Вайоминг»).

Мы не располагаем документальными сведениями об общем весе рангоута, парусов и такелажа на «Пройссене», однако для приближенной оценки можно воспользоваться аналогичными данными по нашему «Седову». Так, на «Седове» на долю парусного вооружения приходится 210 т. Введя масштабный коэффициент 1,25, получим, что аналогичная величина для «Пройссена» составит примерно 263 т. Это близко к проектным 287 т, показываемым Ф. Л. Миддендорфом.

Подобным же образом, беря за основу опыт работы с парусами на «Седове», можно утверждать, что на «Пройссене», чтобы подобрать на рей, укатать и закрепить сезнями убранный на гитовы и гордени нижний парус, приходилось посылать на один рей сразу до 20—22 человек, т. е. половину экипажа. С марселями должны были управляться по 16—18 человек, с брамселями — по 12—14, с бом-брамселем — 6 человек. Если бы капитану «Пройссена» пришла в голову мысль произвести одновременную уборку и крепление сразу всех парусов на одной только мачте, то потребовалось бы послать наверх, на все шесть реев, минимум 78—88 человек. Для пяти же мачт эта цифра увеличится (с поправкой на бизань) до 370—420 человек; это еще при условии, что 14 косых парусов предварительно будут убраны и закреплены той же командой.

Безусловно, о такой «роскоши», как экипаж в несколько сотен человек, на транспортном парусном судне никогда и не мечтали. Практически на «купеческих» парусниках — об учебных судах мы сейчас не говорим— таких массовых работ с парусами не производили, а команды их были раз в десять меньше того, что мы «нафантазировали» чуть выше. Дело в том, что на них работали с парусами не со всеми разом, а по-очереди — вначале на одном ярусе реев, затем па следующем. Начинали с верхнего яруса. Закрепив верхние паруса, матросы спускались на следующий ярус.

Разумеется, рассчитывать при этом на быстроту постановки или уборки парусов не приходилось. Во времена, описанные К. М. Станюковичем, на фрегатах (трехмачтовые боевые корабли длиной 40—55 м с площадью парусности 2500—3000 м2) скорость уборки парусов была едва ли не самым важным показателем морской выучки. Уборку и крепление всех парусов экипаж фрегата численностью 150—380 человек выполнял за 4—5 минут! Изорванный шквалом марсель заменяли за 2 минуты. Купеческие парусники, естественно, таких показателей никогда не имели, как бы сноровисто не работали на реях 30—40 моряков, составлявших их экипаж.

В наше время резко возросли требования по технике безопасности при любой работе на высоте. Совершенно исключены все рискованные приемы работы на мачтах, широко практиковавшиеся ранее. Это, конечно, не способствует сокращению времени выполнения маневров парусами. К примеру, на учебном четырехмачтовом барке «Седов», имеющем общую парусность 4192 м2, штатная команда даже с помощью 150 курсантов убирает и крепит все паруса за 35—40 мин.

Думается, сказанного достаточно, чтобы представить, сколько требовалось времени, чтобы убрать и закрепить паруса па «Пройссене» при его общей площади парусов 5570 м2 и экипаже 44 человека. С карандашом в руке заинтересованный читатель может прикинуть, какой численности экипаж потребовался бы для реализации па этом гиганте нормативов, привычных героям К. М. Станюковича! Подчеркнем особо: все работы выполнялись только вручную, никаких двигателей на «Пройссене» не было.

Как читатель знает из очерка о «Марии Рикмерс», идея установки на огромном паруснике вспомогательного двигателя уже была осуществлена и в той же Германии имела таких сторонников, как главы старейших компаний — Рикмерс и Випнен. Однако Лайеши — владельцы «Пройссена», «Потоси» и 56 других парусных судов от подобного «совмещения» категорически отказывались.

Карл-Фердинанд Лайеш считал, что на паруснике котел и машина будут только зря занимать место, которое может быть заполнено грузом. По его расчетам выходило, что при нормальном сроке службы большого парусника расходы на оплату кратковременных услуг буксиров — без них гиганту было не обойтись в начале и конце рейса — окажутся меньше, чем общая сумма затрат на изготовление и монтаж машины, на топливо, на содержание кочегаров и механиков плюс потери фрахта из-за уменьшения вместимости трюмов.

Лайеш был убежден, что залогом коммерческого успеха рейсов являются профессиональные достоинства и опыт капитанов, а в капитанах своих он был уверен.

Капитаном «Пройссена» стал Б. Петерссен — опытный моряк с репутацией великолепного гонщика, хотя, быть может, и не столь знаменитый, как командовавший «Потоси» Р. Хильгендорф.

Итак, предстоял испытательный рейс порожнем в Икики (Чили) за грузом. Петерссен внимательно ознакомился с результатами предварительной проверки остойчивости судна. Характеристики остойчивости отвечали всем требованиям, однако стоило учесть и то, что проходить мыс Горн во время этого первого плавания предстояло примерно 13—18 сентября, когда в южном полушарии начинается весна и свирепствуют шторма. (Лучшим сезоном для плавания в этом районе считается разгар лета — с декабря по февраль.) Капитан принял решение увеличить запас остойчивости, приняв балласта несколько больше рекомендуемой морской практикой величины — 40% регистровой вместимости. Имея в междудонных отсеках 554 т водяного балласта, он погрузил 2207 т песку, так что в сумме вес балласта составил 2761 т, т. е. 54% вместимости. Если еще учесть, что перед выходом в море было принято 177 т различных запасов и провизии, то общий вес принятого груза составил 2938 т. При такой нагрузке судно сидело носом на 5,20 м, а кормой — на 5,33 м, хорошо слушалось руля и легко всходило на волну.

Первый переход через океан прошел удачно, трехпалубный гигант стал под погрузку.

Рассмотрим теперь итоговые результаты великолепных рейсов, которые «Пройссен» успел совершить за свою короткую жизнь. Десять рейсов 1902—1907 гг. были «селитровыми» по маршруту Европа — Чили и обратно вокруг мыса Горн. Время переходов в сутках составило: в рейсе № 1 — туда 64, обратно 80; № 2 — 57-68; № 3 — 72-74; № 4 — 62-80; № 5 — 62-69; № 6 — 79-78; № 7 — 67-71; № 8-70-72; № 9 — 66-70 и № 10 — 83-71. Такие результаты показывал разве только «Потоси»!

Одиннадцатое плавание 1908 г. было кругосветным. Судовладелец хотел на его примере показать практические возможности большого парусника при грамотном управлении им. Лайеш-младший добивался реабилитации парусов после того, как доверие к гигантам снова оказалось подорванным, на этот раз — совсем недавней трагической гибелью ровесника и соперника «Пройссена» — семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон». И цель была достигнута: плавание «Пройссена» современники назвали триумфальным. Выйдя из устья Эльбы за буксиром, Петерссен поставил паруса, а через 33 дня судно уже прибыло в Нью-Йорк. Атлантический океан был пересечен на целых 6 суток быстрее, чем считалось нормальным для этой трассы, однако и рекорд и само прибытие в США германского «гроссклипера» не произвели на американцев особого впечатления. Очевидно, еще сказывалась горечь утраты плававшей под звездно-полосатым флагом шхуны с 18 соотечественниками. Янки понимали, что вызов, брошенный Старому свету (об этом нам еще придется говорить), проигран.

В Нью-Йорке приняли керосин в бочках, после чего судно снова пересекло Атлантику и направилось к мысу Доброй Надежды для дальнейшего следования в Иокогаму. По многолетним данным средняя продолжительность рейса на линии Нью-Йорк — Япония составляла 143 дня, а рекордом были 108 суток. «Пройссен» затратил на этот переход 112 суток. Справедливости ради следует еще учесть, что капитан Б. Петерссен, служа компании Лайеша, специализировался на европейско-чилийской линии, а дальневосточная линия была ему малознакомой. Тем не менее продолжительность рейса «Пройссена» оказалась очень близкой к рекордной!

Судно впервые попало в «ревущие сороковые». Здесь тяжелый корпус и пропорциональная ему парусность позволили «Пройссену» поддерживать скорость, вполне соразмеримую со скоростями лучших паровых судов того времени. Отрезок пути в 3020 миль был пройден за 11 суток. «Бравый ветер» и крупная попутная волна гнали судно вперед, как хороший пассажирский лайнер: средняя скорость была около 12 уз, а временами скорость достигала 17,5 уз. По расчетам, для придания скорости 17,5 уз этому же судну без парусов потребовался бы двигатель мощностью 6500 л. с., пожирающий в сутки не менее 25 т топлива. Как бы там ни было, только на этом 3020-мильном отрезке пути ветер «подарил судовладельцу» стоимость 200 т топлива (читатель может сам оценить эту сумму, подставив сегодняшние баснословные цены мирового рынка).

Выйдя из Иокогамы, судно ровно через 75 суток отдало якорь на рейде чилийского порта Тальталь. Дальнейшее плавание проходило по маршруту ставших привычными капгорновских рейсов. Выйдя из Тальталя с грузом селитры, «Пройссен» обогнул мыс Горн и еще через 75 суток завершил кругосветное плавание, появившись в Английском канале. Напомним, что по «норме» на этот трансатлантический переход отводились 91 сутки.

Весь кругосветный вояж был выполнен за 295 суток чистого ходового времени3. Нельзя не напомнить, что эти «чистые» 295 суток включали четырехкратное пересечение экватора и экваториальных штилевых полос, обход мыса Горн и мыса Доброй Надежды, маневрирование в сложном Зондском архипелаге. Самым коротким и точным определением этого замечательного рейса опять-таки было слово триумф!

У владельца «Пройссена» возникли новые планы демонстрации возможностей парусника — борьба парусов с паром стала делом его жизни, однако совершенно неожиданно все эти планы рухнули. Бывают роковые минуты, разрушающие разом все — от начала и до конца. Таким ударом была для Лайеша-младшего гибель его великолепного корабля.

Всеобщий любимец моряков «Пройссен», находившийся в прекрасном техническом состоянии, возвращался из очередного рейса Чили — мыс Горн — Европа с грузом селитры. Уже был пройден Английский канал. К исходу дня 4 ноября 1910 г. открылись огни Дувра: оставалось всего 400 миль до родного Гамбурга. Но вот во тьме парусному гиганту повстречался английский пароход «Брайтон». И на «Пройссене» и на «Брайтоне» прекрасно видели приближающиеся отличительные и ходовые огни встречного судна. И тем не менее — произошло столкновение, решившее судьбу парусника. На «Брайтоне» по явному недомыслию вахтенных, грубо нарушая Правила предупреждения столкновений судов в море, попытались проскочить впереди по курсу парусника, хотя не обладали достаточной для этого скоростью.

«Брайтон» пострадал мало, а на «Пройссене» в результате столкновения оказалась значительно поврежденной обшивка надводного борта в носовой части, был сильно разрушен рангоут и порван такелаж передних мачт. Оказался снесенным за борт бушприт, оборваны штаги и фордуны, сломаны стеньги фок-мачты, оборваны брасы. В таком виде судно стало совершенно неуправляемым, а подоспевший буксир не смог оказать должной помощи. «Пройссен» поставили на якорь, однако погода ухудшилась, под действием штормового ветра судно начало безнадежно дрейфовать в направлении к Дувру и оказалось выброшенным на камни.

Судовладелец в конце концов сумел спасти почти весь груз4, но снять с камней само судно оказалось невозможно. Тяжелые штормовые волны сделали свое черное дело. К исходу дня 11 ноября 1910 г. огромный 120-метровый трехпалубный корпус был окончательно разбит. После недельной борьбы судно грудой металла сползло в воду.

Так из-за невежества нескольких английских моряков в чисто профессиональных вопросах, из-за пренебрежения ими правилами морской практики погиб замечательный парусник. Так кто же оказался «неуклюжим»? Кто сможет обвинить в гибели «Пройссена» паруса?

Хотелось бы закончить этот очерк словами Алана Вильерса — старого капитана-парусника и известного морского писателя: «Пройссен», без сомнения, был великолепнейшим парусником из всех, которые видел мир. Его блистательная «карьера» была короткой только потому, что попался на пути неуклюжий пароход. Гигантское судно управлялось надлежащим образом и характерно, что все предыдущие рейсы парусника были безаварийными.

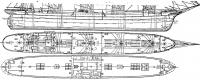

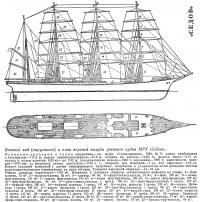

Семимачтовая шхуна «Томас У. Лоусон»

Основные данные: Построена в 1902 г., погибла — в 1907 г. Вместимость регистровая (брутто) — 5218 per. т.; водоизмещение — 10 250 т; дедвейт — 8100 т. Площадь парусности (19 основных парусов) — 3770 м2. Длина: с бушпритом — 132.8 м, регистровая — 114,5 м, между перпендикулярами — 112,2 м. Ширина — 15,2 м. Осадка килем (выступающим ниже днища на 305 мм) — 8,1 м. Экипаж — 18 чел.

Американская шхуна «Томас У. Лоусон» вошла в историю судостроения как парусник, имевший наибольшее число мачт, и как крупнейшее в мире судно, вооруженное шхуной (т. е. не прямыми, а косыми парусами, в данном случае — гафельными). Но можно еще и добавить: это «невезучее» судно было, пожалуй, своеобразным «рекордсменом» как по уровню и многочисленности конструктивных его недостатков, так и по количеству посвященных ему полемических высказываний, различных не всегда правдоподобных историй и анекдотов, а после трагической гибели шхуны — серьезных публикаций и обличительных статей.

Шхуна вступила в строй 8 сентября 1902 г. в местечке Куинси вблизи Бостона (штат Массачусетс). Судовладелец — бостонская фирма «Коствэйс Траиспортейшн» торжествовала победу: о ее новом паруснике уже говорил весь мир! Так, за год до того даже в далеком Петербурге в совсем не морском журнале «Нива» (№ 47, 1901 г.) печатали изображавший гигантскую шхуну рисунок Г. Мартина и сообщение «о самом большом парусном судне в свете».

Корпус шхуны еще стоял на стапеле «Фор рива шипбилдинг компани», а предприимчивые американцы уже делали рекламу. Шхуиа, конечно же, будет великолепным ходоком — ведь ее конструктор Кроуншильд завоевал известность постройкой «многих весьма хороших яхт»! Вооружение гиганта проверено успешной эксплуатацией гафельных шхун меньших размерений, включая, однако, 5- и 6-мачтовые. Благодаря более низкому, чем на судах с прямым вооружением, расположению центра парусности шхуна, несомненно, будет иметь великолепную остойчивость. Ну и главное: чтобы ставить и убирать паруса, не нужно будет посылать команду на реи — все будет делаться с палубы при помощи паровых лебедок! Да и самих парусов будет лишь 25 против 45 на «Пройссене». Все это даст возможность обходиться командой, в два с лишним раза меньшей, чем на «гросс-клиперах», которыми напрасно кичится Европа. Снижение затрат на содержание экипажа как минимум вдвое в сочетании с рекордной грузоподъемностью судна надежно гарантирует высокие прибыли. Судовладелец может принимать поздравления: он не напрасно израсходовал миллион долларов!

Единственным соперником мог считаться только что спущенный на воду в Германии «Пройссен», но его вместимость была на 137 per. т, а грузоподъемность на 100 т меньше официально объявленных для шхуны-гиганта. Итак, американцы рекорд побили, пальма первенства перешла к морякам Нового Света!

Однако, как выяснилось позднее, громкая реклама не очень-то соответствовала действительности. Судно, оказывается, не могло принимать 8100 т груза из-за наблюдавшегося при этом опасного снижения остойчивости. Оно принимало не более 7500 т груза, а практически и того меньше. Так состоялся ли рекорд? Об этом — немного позже.

Появление «Томаса У. Лоусона» американцы были склонны считать, если не революцией, то, во всяком случае, серьезным качественным нововведением в океанском торговом судоходстве. Экипаж семимачтового судна, действительно, состоял всего из 18 человек включая капитана. Такого еще никто не видывал! На шхуне на одного члена экипажа приходилось 290 per. т вместимости против 112 per. т на «Пройссене». Однако для опытных моряков было очевидным, что при таком резком «сокращении штата» судовладельцы явно шли на риск. И рисковали они больше, чем судном: они ставили на карту жизнь своих сограждан.

По внешнему виду стальная трехпалубная шхуна мало чем отличалась от своих деревянных собратьев меньших размерений. Основой ее парусного вооружения были семь совершенно одинаковых по длине стальных мачт (высотою 41,16 м от основной до эзельгофта; диаметр при палубе — 813 мм), имеющих стальные же стеньги (по 17,68 м; диаметр — 457 мм). Только фок-мачта была несколько мощнее остальных: ведь она несла дополнительно пять носовых парусов — стакселей и кливеров общей площадью 510 м2! Средние пять мачт по нынешней терминологии именовались бы грот-мачтами № 1, № 2 и т. д. Американские же моряки рассказывают, что на шхуне мачтам были присвоены названия по дням недели (фок-мачта — понедельник, грот № 1 — вторник и т. д.).

Гик бизани был на 9 м длиннее остальных, имевших длину 13,7 м и диаметр 356 мм. Соответственно и гафельный парус на этой мачте имел площадь 403 м2 против 340 м2 на остальных шести мачтах. Все семь топселей имели площадь по 120 м2; одинаковыми были и стень-стакселя (их площади, кстати сказать, приводимой в источниках цифрой 3770 м2 не учтены!). Одно из преимуществ примененного варианта вооружения и состояло во взаимозаменяемости рангоута и парусов.

Для снабжения паром пяти мощных лебедок, предназначенных для обслуживания грузовых стрел и работ с парусами, а также брашпиля и рулевой машины были установлены три паровых котла вертикального типа (из них два в носу).

К моменту первого выхода в море уже можно было сделать вывод, что моряки по обе стороны океана относятся к новорожденному монстру недоверчиво и несколько иронически. Пошли всевозможные анекдоты и каламбуры. Много разговоров было связано с названием судна. Назвали его в честь далеко не очень известного, но, очевидно, любимого главой «Коствэйс Транспортейшн» американского писателя Томаса У. Лоусона. Злые языки тут же стали утверждать, что из всего, написанного Лоусоном, внимания заслуживает только книга с довольно своеобразным названием «Пятница, 13-е число». Комбинация, крайне неудачная с точки зрения суеверных моряков!

Прошел слух, что при спуске иа воду строптивое судно не желало покинуть стапель «добровольно». Потребовались солидные усилия (и затраты), чтобы столкнуть его в родную стихию. По всем морским канонам это самое, что ни на есть, неблагоприятное предзнаменование.

Уже на пробных выходах были обнаружены некоторые «забавные» особенности. Например, правым галсом шхуна шла лучше, нежели при том же ветре, но левым галсом. Гораздо более неприятным и опасным обстоятельством было то, что повороты — и оверштаг и фордевинд — не всегда удавались с первого раза даже при самых свежих ветрах. В слабый же ветер судно «само выбирало себе курс» и, если уж «привыкало к этому курсу», то «никакая сила не могла его повернуть в желаемом направлении без авральных усилий всей команды».

Настил внутреннего диа на «Томасе У. Лоусоне» оказался расположенным чрезмерно высоко. Это делало судно достаточно остойчивым, когда оно шло порожнем — с водяным балластом в междудонных отсеках, но при полной загрузке трюмов однородным грузом центр тяжести оказывался поднятым выше, чем это считалось допустимым с точки зрения безопасности. Из-за этого-то и пришлось ограничивать фактическую грузоподъемность, что сразу же сказалось на рентабельности судна.

Экипаж начал побаиваться своего судна, считая его заговоренным. Нанимались на него в основном неудачники, которым по каким-либо причинам некуда было податься.

В свое время Д. А. Лухманов, большой знаток и поклонник парусных судов со шхунским вооружением, говорил так. Вполне естественно, что Кроуншильд — строитель знаменитых гоночных яхт и небольших деревянных шхун с острыми обводами не смог избежать серии ошибок при проектировании совсем не похожего на них уникального грузового судна-гиганта, но «в такой степени развенчивать неплохую идею крупной парусной шхуны не следовало бы»! По мнению немецкого судостроителя профессора В. Лааса и ряда других авторитетов сама эта идея создания крупнотоннажных многомачтовых стальных шхун также оценивалась как правильная и прогрессивная

После серии испытаний и введения ряда ограничений судно было принято в эксплуатацию.

Характерно, что ровно через год «Бостонская газета» опубликовала сенсационное сообщение: «Известный парусник «Томас У. Лоусон» будет разоружен и переделан в лихтер. Его осадка (8,1 м) слишком велика для большинства наших гаваней. Доказано, к тому же, что управляться он может только при самых крепких ветрах. Такой на самом деле оказалась революция в торговом судоходстве!»

Информация, впрочем, оказалась неверной: вероятно, то были пронски злопыхателей-конкурентов. Судно плавало и даже давало владельцу некоторую прибыль, хотя и скрыть его многочисленные недостатки было невозможно. Эксплуатировалось оно на 2000-мильной «топливной линии» между нефтеносным Техасом и промышленной Филадельфией, сравнительно спокойно совершало свои рейсы, не делая никаких «революций».

Однако задетое самолюбие судовладельца давало себя знать. Через пять лет он решил реабилитировать оговоренную недоброй молвой шхуну Был задумай рейс к тем, кого считали тогда непревзойденными авторитетами в вопросах мореплавания — к англичанам. И не куда-нибудь, а прямо в Лондон!

Приняв 6000 т керосина в бидонах, 19 ноября 1907 г шхуна вышла из Филадельфии в свой последний рейс. Моряки-парусники хорошо знают тяжелые условия плавания зимой в северной части штормовой Атлантики. Американцы в очередной раз допустили просчет, осуществляя этот экспериментально-показательный рейс именно в зимний период: условия для «реабилитации» шхуны-гиганта были самыми неподходящими! Как и следовало ожидать, они дали знать о себе сразу же, как только судно оторвалось от американского побережья.

Весь путь шхуны через Атлантику сопровождался борьбой малочисленной команды с тяжелейшими штормами. Палуба гиганта почти все время была в воде. Волны крушили все на своем пути. Спасательные шлюпки и плоты-скамейки сразу же оказались разбитыми и снесенными за борт. Паруса были не льняными, а, как принято в США, хлопчатобумажными: они рвались один за другим. Из комплекта в 25 парусов осталось только шесть!

Безрассудная, технически не подкрепленная идея сокращения экипажа до предельного минимума двухсменного состава дала себя знать. Первое же серьезное испытание быстро измотало команду: она потеряла всякую способность и желание сопротивляться разъяренной стихии. Конструктор, предлагая такое сокращение, сулил судовладельцу барыши, но явно не думал об аварийных ситуациях, когда такого мизерного состава команды окажется более чем недостаточно.

При подходе к британским берегам штормовой норд-вест утих примерно до 9 баллов. Напомним, что вход в Английский канал ограждают коварные скалы и камни островов Силли с северной стороны и мыс Уэссан с не менее опасными камнями и скалами со стороны Франции. Лоция предостерегает от приближения к обеим указанным опасностям. Расстояние между ними около 100 миль. Даже при самом плохом счислении этого вполне достаточно, чтобы идущий с океана парусник спокойно вошел в канал. К сожалению, у капитана Джорджа Доу это не получилось.

Шхуна «Томас У. Лоусон» оказалась миль на 50 севернее оси входа в канал — в миле северо-западнее маяка Бишоп-Рок. Проблески огня этого маяка капитан Доу принял за огонь проходящего мимо судна Он посчитал видимость слишком плохой, чтобы следовать каналом, и принял роковое решение стать на якорь. Так он и поступил. Фактически же видимость была не хуже средней. Во всяком случае, движение огромного судна к опасным скалам Силли, а затем и постановку его на якорь с наветренной стороны этих скал хорошо видели вахтенные береговых спасательных станций на островах Сент-Агнес и Сент-Мэрис. Они давали предостерегающие ракеты, поскольку было ясно, что огромное судно в ловушке, но Доу этого и не подозревал.

Конечно, сейчас нам легко критиковать действия капитана Доу. И тем не менее следует признать определенно, что серия его ошибок была беспрецедентной. Действия, которые он предпринял далее, значительно усугубили и без того незавидное положение судна и привели его к катастрофе.

Видя опасность положения шхуны, местные жители и спасатели во главе с лоцманом на двух вельботах подошли к «Томасу У. Лоусону». Лоцман Уильям Хикс поднялся на борт судна и предложил немедленно выводить судно буксирами или, по крайней мере, сразу же спасать людей. Капитан Доу категорически отказался от предложенной помощи, надеясь отстояться на двух своих якорях. Лоцман остался на аварийном судне и задержал одну спасательную шлюпку у борта. К вечеру по его твердому настоянию капитан согласился на помощь буксиров, но, как часто оказывается в подобных случаях, было уже поздно: погода снова резко ухудшилась, приблизившиеся буксиры вынуждены были уйти в укрытие.

Береговые посты спасательных станций в продолжение всей этой штормовой ночи вели усиленное наблюдение за «Томасом У. Лоусоном». Около трех часов ночи огни на шхуне погасли. Вскоре ветер донес сильный запах керосина. Стало ясно, что гигантская шхуна разбита на скалах.

Погибло 15 человек экипажа, включая капитана Дж. Доу. Их трагическую участь разделил благороднейший человек — английский лоцман Уильям Хикс. Троим морякам удалось спастись.

Так закончилась короткая жизнь крупнейшей в мире семимачтовой шхуны, названной в честь писателя Томаса У. Лоусона — автора книги «Пятница, 13-е число». Трагедия произошла в пятницу 13-го декабря...

Четырехмачтовый барк — танкер «Дэйляйт»

Основные данные. Построен в 1902 г., разобран — после 1945 г. (?), Вместимость регистровая (брутто) — 3756 per. т; водоизмещение — 8450 т; дедвейт — 6000 т. Длина с бушпритом — 124,4 м, регистровая — 107,1 м. между перпендикулярами — 105,8 м. Ширина 14,96 м. Высота борта — 9,2 м. Осадка килем в полном грузу — до 8,1 м. Экипаж — 38 чел.

Не случайно ли этот четырехмачтовый барк попал в десятку крупнейших в мире парусных судов? В эту десятку гигантов, как мы уже знаем, входят семь пятимачтовых барков и кораблей, шестимачтовая и даже семимачтовая шхуны, а тут — всего лишь четырехмачтовик, каких было больше всего на свете! Но нет, это не ошибка. «Дэйляйт» по праву оказался в почетном списке.

Речь идет об интересном, необычном судне — парусном танкере, представлявшем собою крупнейший в мире четырехмачтовый барк. Таких судов в Великобритании было два: однотипные «Дэйляйт» («Дневной свет») и «Бриллиант». Кстати сказать, сами англичане не тверды во мнении, кому из них отдать пальму первенства — какое из них чуть больше другого? Мы присоединились к точке зрения, высказываемой в источниках не английского происхождения, и отметили как более крупное — «Дэйляйт».

Парусное наливное судно само по себе тогда новинкой уже не было. Известно, что еще в 1872 г. на Каспийском море русские судовладельцы братья Артемьевы переделали свою 18-метровую шхуну «Александр» и стали принимать 80 т нефти наливом в установленные в трюме большие вкладные баки. Примерно в те же годы англичане переоборудовали под танкер более крупное парусное судно «Чарльз» грузоподъемностью 794 т. Таким образом «Дэйляйт» появился тридцатью годами позже и для нас интересен в первую очередь как парусник-гигант. Для своего времени «Дэйляйт» был не просто танкером, но и супертанкером: рекордную для тех лет грузоподъемность имел паровой танкер «Потомак» (дедвейт — 5300 т, скорость — 13 уз).

Стальной парусный танкер «Дэйляйт» был построен в 1902 г. в Глазго на верфи Рассела для Англо-Американской нефтяной компании. Вспомогательного двигателя на нем не было. Экипаж судна составлял 38 человек.

Отличительной чертой вооружения этого традиционного четырехмачтового барка явилась попытка конструктора и судовладельца сохранить старые способы крепления рангоута: мачты и стеньги не были однодревками, только брам-стеньги с бом-брам-стеньгами были выполнены монолитно.

К сожалению, об этом интересном судне, его плаваниях и успехах в коммерческой деятельности сохранилось очень мало сведений. Намного более доступны красочные описания убранства каюты капитана и его помощников, роскошной отделки салона и кают-компании.

Известно, что в течение десяти с лишним лет судно совершало регулярные рейсы через Атлантику — между Старым и Новым светом, перевозя американские нефтепродукты в Англию. По некоторым данным можно предположить, что в 1913 г. или несколько позже судно передали в военно-морской флот Великобритании, где его разоружили и переоборудовали в заправочную станцию для снабжения миноносцев мазутом и котельной водой. Вполне вероятно, что в качестве наливной баржи корпус «Дэйляйта» служил многие годы, вплоть до конца второй мировой войны. Однако, повторяем, точных сведений о судьбе «Дэйляйта» нам найти не удалось.

Просматривая списки судов, погибших в годы первой и второй мировой войн, мы также не встретили «Дэйляйт»: остается предположить, что отслужившая свое заправочная станция военного времени в конце концов была спокойно сдана на слом. Во всяком случае для нас очень важно, что не паруса явились причиной «исчезновения» этого парусника-гиганта5.

Пятимачтовый барк «Р. Ц. Рикмерс»

Основные данные. Построен в 1906 г., погиб — в 1917 г. Вместимость регистровая (брутто) — 5548 per. т; водоизмещение — 11360 т; дедвейт — 8000 т. Площадь парусности — 4745 м2 (?). Мощность всп. двигателя (паровая машина) — 1000 л. с. Длина с бушпритом — 139,5 м, регистровая — 125,2 м, между перпендикулярами — 121,1 м. Ширина — 16,31 м. высота борта — 10,02 м. Осадка килем в полном грузу — 9,26 м. Экипаж — 64 чел.

С момента загадочного исчезновения первого пятимачтовика Рикмерсав прошло 14 лет. Горечь утраты сгладилась настолько, что владельцы фирмы решились повторить попытку создания парусника-гиганта со вспомогательной даровой машиной, поскольку по-прежнему считали свои доводы в обоснование такого сочетания убедительными.

Постройка на отечественных верфях, а затем и успешная эксплуатация конкурентами — Лайешами — таких гигантов, как «Потоси» и «Пройссен», навела Рякмерсов на мысль строить новое пятимачтовое судно у себя — на своей верфи в Бремерхафене. Паруснику было присвоено имя славы фирмы: «Р. Ц. Рикмерс».

В 1906 г. стальной двухпалубный барк вместимостью брутто 5548 per. т был спущен на воду и вооружен. Подчеркнем — по водоизмещению он стал (и остается) крупнейшим в мире парусным судном. Однако потери веса и объемов, связанные с установкой паровой машины и необходимостью приема занасов угля и котельной воды, привели к тому, что «рекордсменом» по грузоподъемности и вместимости «Р. Ц. Рикмерс» был совсем недолго. По этим показателям его превзошел построенный шестью годами позже французский гигант «Франс-II», водоизмещение которого было на 610 т меньше. Такой была цена паровой машины!

Сам факт установки паровой машины тройного расширения (по некоторым данным — 1100 и даже 1250 л. с.) баснословных прибылей не сулил. Паровая машина, очень дорогая сама по себе, все еще оставалась малоэффективной, требовала больших запасов угля и котельной воды. Расходы увеличивались в связи с появлением в составе экипажа высокооплачиваемых механиков. Много времени уходило на подготовку машины к работе. Итак, оставалось надеяться, что даст экономический эффект сокращение времени на переходах.

Судно вошло в семейство гигантов с прямым вооружением уже шестым, но рангоут его не носил следов какой-либо модернизации. По-старому были раздельными колонны мачт со стеньгами и только брам- и бом-брам-стеньги оставались однодревками. Трисельный парус бизани был цельным — неразрезным, т. е. не разделенным на верхнюю и нижнюю бизани. Судно несло 39 прямых и косых парусов. Считается, что их общая площадь составляла 4045 м2, т. е. была существенно меньше, чем на «Марии Рикмерс» (5290 м2), «Пройссене» (5570 м2) и т. п. В то же время скорость нового парусника под парусами была нисколько не ниже, чем лучших ходоков с «Линии летающих пи». Это дает основание предполагать, что в цифру 4045 (приводимую, кстати сказать, лишь в единственном источнике) не вошла площадь косых парусов, которые считают иногда вспомогательными и потому не подлежащими включению в общую площадь. Нам кажется справедливым считать, по аналогии с другими соразмеримыми судами, площадь косых парусов между мачтами равной примерно 700 м2 и соответственно увеличить общую площадь парусности до 4745 м2.

Моряки, знакомившиеся с новым барком, отмечали недостаточную механизацию работ с брасами, шкотами и фалами. В частности, отсутствовали брасовые, марса- и брам-фальные лебедки. Предполагалась, правда, возможность использования сильно развитой системы турачек на всех палубных паровых грузовых лебедках: на них можно было заводить ходовые лопаря талей и фалов. Но ведь эти лебедки действовали только при наличии пара в котле!

В целом же вооружение «Р. Ц. Рикмерс» не вызывало особого интереса, судно представляло собой увеличенное повторение ранее созданных парусников.