Они были первыми

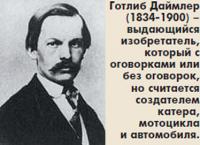

В 1987 г. можно было бы отметить сто лет со времени появления на воде самого первого в мире судна с ДВС — моторной лодки "Неккар" с карбюраторным двигателем конструкции Готлиба Даймлера.

В редакции "КиЯ" решено было откликнуться на этот своеобразный юбилей отдельной заметкой, приняв выход в плавание Даймлера за точку отсчета — за начало истории катера. Однако уже при сборе материала нас смутили два обстоятельства. Во-первых, саму эту дату в разных источниках указывают с разницей в целый год. А во-вторых, даже в самых что ни на есть "водно-моторных странах", таких, как США (где зарегистрирован самый большой по численности прогулочно-туристский моторный флот — 13 млн. единиц) или Норвегия (где на душу населения приходится наибольшее в мире число моторных судов), почему-то Даймлера и не вспоминают. Правильнее сказать, вспоминают-то довольно часто, но как изобретателя карбюратора и высокооборотного бензинового двигателя, создателя первых моделей мотоцикла (1885 г.) и автомобиля (1889 г.), а отнюдь не катера. Конечно, катер автомобилю — не чета, масштабы воздействия на цивилизацию разные, но все-таки...

В чем же дело? Как и во многих других областях техники, разобраться с приоритетом теперь, спустя годы, довольно сложно: связной истории "водного автомобиля" не написано, нет и устоявшейся хронологии.

Наши местные эрудиты предложили такое возможное объяснение: Даймлер опробовал свой 2-сильный двигатель на самой обычной лодке, которая абсолютно ничем не отличалась от других лодок, в изобилии плававших по той же самой реке Неккар. Впрочем, иногда отмечают, что эта 11-местная лодка длиной 6 м и шириной 1.5 м была построена "по типу парового баркаса", но ведь и паровой баркас мало чем отличался от весельного.

Конечно, на роль первого в мире катера гораздо больше подошло бы малое судно, спроектированное и построенное под определенный двигатель специально. Но где и когда это происходило?

Стоит добавить, что не автомобильные двигатели стали применяться на катерах, как привыкли думать многие, а наоборот — испытанные на воде двигатели стали все чаще применяться на суше. Хуан Баадер — автор книги "Motorkreuzer und schnelle Sportboote" (русский перевод вышел в 1976 г.) прямо утверждает, что до 1900 г. большая часть ДВС была изготовлена для установки на катера, в первую очередь — рабочие и разъездные, и лишь меньшая — для автомобилей (напомним, первые автомобили считались очень опасными, так как были шумными и пугали лошадей). Конечно, и на воде не все и не у всех проходило гладко: известно, например, что когда Вильгельм Майбах стал испытывать на Майне свой экспериментальный катер, его тут же задержала полиция...

Однако прогресс остановить уже было нельзя. В 1891 г. на Ваннзее испытывали лодку уже с гораздо более мощным — 5-сильным мотором, а во время Международной выставки 1900 года у подножия Эйфелевой башни проводились гонки катеров, уже показывавших скорости вплоть до 15.2 км/ч.

Прошло еще 12 лет — и впервые в истории скорость катера превысила 100 км/ч ("Мэпл Лиф IV", см. "КиЯ" №63).

В 1882 г. впервые катер рискнул выйти в море — за 88.25 ходовых часов катер "Даймлер" дошел до Сицилии, продемонстрировав среднюю скорость 11.35 км/ч, а в 1912 г. 10.6-метровый катер "Детройт" уже пересек Атлантику.

С сегодняшними скоростями читатель хорошо знаком, так что может провести сравнение самостоятельно.

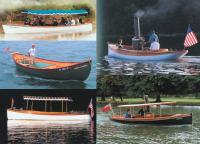

По сути дела "катерам" принадлежат абсолютный рекорд скорости на воде ("Спирит оф Австралия"; 511 км/ч, см. "КиЯ" №76), рекорд перехода через Атлантику ("Дестриеро"; 58 часов 34 мин. 50 сек. — см. "КиЯ" №158) и даже рекорд кругосветного плавания под мотором ("Кейбл энд Вайерлесс Эдвенчер"; 74 дня 20 часов 58 мин. — см. "КиЯ" №165).

Вначале было слово

Со странной проблемой — что такое катер и чем он отличается от моторной лодки? — пришлось столкнуться еще тогда, когда в издательстве "Судпромгиз" заключался договор с В.И. Лапиным на составление самого первого выпуска альманаха "Катера и яхты". Было это в 1962 г. В том, что такая книга (о периодическом издании еще и не говорили) нужна и при тираже 10 000 экз. быстро разойдется, сомнений не было ни у кого, а вот по поводу названия возникли разногласия.

Инициативу Лапина действительно — не на словах, а на деле — поддерживали руководящие деятели Всесоюзного НТО судостроения, а до войны это самое общество выпускало небольшой по объему, но очень дельный сборник "Мелкое судостроение". И вот теперь отцы-основатели дружно высказывались за его возрождение непременно под тем же названием.

"Нет!" — возражал составитель. Дело в том, что Виктор Иванович работал в то время в редакции журнала "Судостроение" и вел в нем раздел "мелкое судостроение", так что название это ему порядочно надоело. "То, что подходит для ведомственного журнала, никак не годится для издания, рассчитанного на судостроителей-любителей, яхтсменов и водномоторников!" — резонно утверждал он.

Поддержал составителя и научный редактор альманаха — старейший яхтсмен адмирал Ю.А. Пантелеев: "Называйте как хотите, но чтобы в названии было слово "яхты"!

Но вариант "Катера и яхты" неожиданно вызвал недовольство другого классика. Второй редактор — президент Федерации водно-моторного спорта СССР Ю.В. Емельянов написал, что сам термин "катера" никак не подходит, ибо в наших условиях речь идет не о катерах, т.е. малых судах со стационарным двигателем, а о мотолодках, т.е. именно лодках с подвесными моторами. Беда в том, что Юрий Владимирович был тогда начальником катерного главка Минсудпрома и соответственно к слову "катер" относился очень серьезно — привык иметь дело с катерами торпедными, сторожевыми, разъездными, рабочими и т.д. и т.п. (Даже свою книжку, посвященную "любительскому" флоту, он назвал, не употребив слова катер: "Малые туристские моторные суда".)

Сыграла свою роль и жесткая классификация чисто спортивных судов: здесь "раздельно" существовали (и существуют) катера и глиссеры, скутера и мотолодки.

Конец спорам положил заведующий редакцией судостроительной литературы Г.И. Мишкевич: посовещался с кем-то из Института русского языка и поддержал предложение Лапина, мотивируя тем, что язык, повинуясь своим законам развития, пришел к тому, что термин "катер" стал более общим, собирательным понятием, включающим в себя малые самоходные суда всех видов.

Между прочим, введенный в 1974 г. ГОСТ 19105-73 "Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования" предусматривал деление на мотолодки и катера лишь для судов грузоподъемностью до 400 кг и длиной до 4.5-5.5 м открытых или с "каютой-убежищем"; все более комфортабельные суда с минимальной высотой борта выше 0.45 м даже при тех же размерениях 4.5-5.5 м именуются уже только катерами. Ясности это не добавило.

Подчеркнем, что само слово "катер" в родном ему английском и в русском языке намного старше слова "мотолодка", которое появилось лишь в конце XIX века с появлением электромотора и ДВС. Если мы возьмем любой морской словарь "домоторных" времен, то можем убедиться, что катером именовалась "шлюпка с более острыми обводами и вообще более легкой постройки, чем баркас" (см. например, "Объяснительный морской словарь В.В. Вахтина, СПб, 1894).

Так, не рассчитанные на перевозку грузов адмиральские или капитанские разъездные весельно-парусные катера всегда делались быстроходнее, чем остальные корабельные шлюпки. Их строили и более мореходными, и более крупными, чтобы посадить на банки больше гребцов, чтобы нести большую площадь парусности; соответственно некоторому увеличению скорости изменили и обводы, в частности — заостряли ватерлинии в носовой части корпуса.

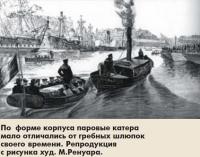

Появление паровой машины на обводах корпуса катера-шлюпки практически не отразилось, поскольку скорость хода увеличилась незначительно (машинно-котельная установка весила много, запас угля и занимал полезный объем, и увеличивал вес). На точность терминологии внимания не обращали. Вот пример из истории российского флота. В 1870 г. для "государя наследника цесаревича Александра" заказали в Англии небольшую (37 футов) разъездную шлюпку с паровой машиной в 6 "нарицательных" сил. В официальной переписке она попеременно именовалась то "паровой шлюпкой", то "паровым катером", а с 1881 г. вообще превратилась в "императорскую яхту" (кстати сказать, имелись на ней и паруса).

Вооружение паровых корабельных катеров минами (сначала буксируемыми и шестовыми, а затем и самодвижущимися — торпедами) положило начало развитию москитного флота. Термин "катер" получил еще одно, специфически военное значение — малый быстроходный военный корабль. Так корабельная шлюпка сама стала кораблем.

Но вслед за боевыми появились и гражданские катера. Широкое распространение дешевых и экономичных двигателей внутреннего сгорания, быстро вытеснивших паровую машину с малых судов, придало уже привычному слову "катер" совсем новый смысл: весельно-парусная корабельная шлюпка превратилась в водный автомобиль — быстроходное служебно-разъездное, прогулочно-туристское или гоночное малое моторное судно, ничем не связанное ни с большими кораблями, ни с военным флотом.

Теперь снова вернемся к парусному флоту. Дело в том, что в нашем морском языке сохранилась еще одна "разновидность" рассматриваемого термина, кстати, более близкая английскому или немецкому написанию, — "куттер". Оказывается катерами, куттерами назывались еще и малые парусные суда. Если обратиться к "Истории корабля" Н. Боголюбова, можно выяснить, что это были палубные одномачтовые суда (военные и купеческие выглядели одинаково) длиной от 21 м и водоизмещением до 200 т, хорошо ходившие в лавировку. В наши дни эти термины — "куттер" (или чаще "тендер") обозначают уже не столько тип судна, сколько тип парусного вооружения.

Между прочим, тот же Н. Боголюбов свидетельствует, что в прошлом веке наряду с формами "катер" и "куттер" существовал и вовсе безобразный вариант того же термина "катур". Но уже тогда (1880 г.) употреблялся этот термин очень редко, так как катуры ("большие" и "малые") встречались только в низовьях Дона.

Как бы то ни было, форма "куттер" оказалась живучей и долгое время применялась для обозначения того или иного типа парусного судна. Вот, например, в 24 томе БСЭ (2-е изд.) говорится: "Куттер — тип парусного грузового или промыслового судна грузоподъемностью до 100 т, широко применявшегося на севере СССР до 30-х гг.".

Между прочим, преклонный возраст и многозначность слова куттер/катер иногда приводит к курьезным осложнениям при переводе с языка на язык. Классический пример — "Остров сокровищ". Роберт Льюис Стивенсон, писавший свой знаменитый роман в 18821883 гг., морское дело знал превосходно, да и его читатели-современники были ближе к терминологии мореплавания, чем нынешние переводчики. Именно поэтому во многих русских изданиях "Острова сокровищ" в конце гл. IV говорится, что береговые власти, желая перехватить появившееся у берега небольшое пиратское судно, выслали в море "вооруженный катер". Думаю, что все нынешние читатели так и представляли себе гудящий дизелями пограничный катер-перехватчик.

В последних изданиях переводчики спохватились, сообразив, что в те времена катеров в нынешнем понятии не было. Справедливость восторжествовала. В переводе Н. Чуковского для "Детской библиотеки" примененное слово "куттер" помечено звездочкой и объяснено коротко и непонятно: "одномачтовое парусное судно". Пропал смысл, заложенный автором: ведь Стивенсон хотел показать, что этот "куттер" был быстроходнее, чем пиратское судно "люггер" (это слово издателями точно так же глухо объяснено как "небольшое парусное судно", что ясности не добавляет!).

Отступление первое: Катер для "железного канцлера"

В книжке "Besser fahren mit dem Motorboot" (справочнике для судоводителей-любителей, вышедшем в Берлине в 1961 г) приведены три фотоснимка катера "Marie", про который говорится, что это первый "motorboot" в мире, рассчитанный на "достижение максимальной скорости" с подготовленным именно для него одноцилиндровым 1.3-сильным двигателем Даймлера, делавшим 650 оборотов в минуту (размерность — 70х120, объем цилиндра — 462 см3). Как и кто его "рассчитывал" (очень сомнительное утверждение!) и какую скорость этот 10-местный открытый катер весом в одну тонну развивал — неизвестно, но бесспорно, что художественную ценность он представлял большую, так как был исключительно богато украшен. Неудивительно, ибо предназначался он для канцлера Бисмарка!

Ко времени выхода упомянутой книги катер находился в Автомобильном музее фирмы "Мерседес-Бенц", но жив ли он сейчас — установить даже с помощью интернета не удалось.

Для полноты картины тех лет процитируем заметку из журнала "Die Fenerspitze" (XII, 1888 г):

"Две такие же, как "Marie", лодки, только что построенные на верфи г-на Реттига в Берлине, проходили испытания на верхней Шпрее и неизменно вызывали всеобщее удивление и восхищение, ибо уверенно шли даже против течения, не имея ни дымящей трубы1, ни каких-либо видимых снаружи устройств для движения. Не было на лодках ни котла, ни запаса угля, привычного для паровых катеров: машина Карла Бенца из Маннгейма работала на легко сжигаемом бензине, который поступает в цилиндр в смеси с воздухом и поджигается искрой от электрической батарейки. Машина приводит лодку в движение за считанные несколько минут после запуска, скорости составляют 8-10 км/ч".

Отступление второе. Чудеса маркетинга

Размытость терминологии жива и поныне. Сплошь и рядом комфортабельную каютную мотолодку дей-крейсер называют катером (а то и моторной яхтой!), а открытый (без надстройки) водоизмещающий катер со стационарным двигателем именуют мотолодкой. Дошло до того, что один и тот же корпус фирмы выпускают в трех вариантах: как катер с классической "длинной" линией вала или с угловой колонкой либо с мощным транцем под подвесные моторы.

А вот любопытный пример. Как уже сообщалось в "КиЯ" (№160), французские катеростроители прогоравшей фирмы "Симоно" нашли способ выправить положение и обеспечить загрузку на много лет вперед. Дело в том, что они выпускали довольно удачные 13-метровые алюминиевые сторожевые катера, вооруженные легкой ракетной установкой и автоматическим орудием. Спросом катера не пользовались только из-за высокой цены; как известно, в стоимости любого быстроходного катера значительную долю составляют двигатели и оборудование моторного отсека.

Специалисты по маркетингу предложили остроумный выход. Катер превратили в мотолодку — теперь он продается без МО и двигателей, но с мощной затранцевой доской для ПМ. Каждый владелец в дальнейшем может навесить столько ПМ (и такой мощности), сколько выдержит его военный бюджет. С четырьмя 300-сильными ПМ скорость свыше 50 узлов, с одним — 15.

Развивающиеся страны сразу же заказали 130 таких боевых кораблей, но никто, нигде и никогда не называет их моторными лодками! Это явно унизило бы достоинство настоящих моряков (хотя, термин "подводная лодка" место под солнцем сохранил!).

Отступление третье: Почему катер называется катер

Более подробно см. вып. 4.

Обращение к словарям и этимологическим справочникам показывает, что само слово "катер" заимствовано нашими моряками, вероятнее всего, во второй половине XVIII века и происходит от английского "cutter", образованного от глагола "to cut" — резать, разрезать. Таким образом "катер" можно перевести на русский язык как "разрезающий" (вот он — намек на острые носовые обводы!). Кстати сказать, есть предположение, что от того же глагола происходит и хорошо знакомое всем слово котлета (ведь раньше мясо не мололи в мясорубке, а мелко нарезали!). Впрочем, другие исследователи ведут историю слова котлета (как и слова антрекот) от французского "cotre" — ребро, мясо на ребрышке.

Примечания

1. Любопытно, что примерно теми же словами выражал свое восхищение и репортер "Петербургской газеты" — очевидец первых в России водно-моторных соревнований (19.07.1904): "Отсутствие трубы и машинных кожухов придает моторным судам фантастический, сказочный облик".