У мотолодки "ПК-5" очень странная судьба. С одной стороны, это, как сейчас принято говорить, культовая лодка, оказавшая влияние на все поколение мотолодок, пришедшее на смену старой доброй "Казанке", рассчитанной на ограниченную мощность единственного тогда у нас 10-сильного подвесного мотора "Москва". С другой, — "ПК-5" так и не пошла в серию; больше того — авторам лодки неизвестно ни одного случая точного воспроизведения этой моторки по их чертежам, опубликованным во 2-м выпуске "КиЯ" (1964 г.). Одно уточнение: в дальнейшем, по просьбе читателей, был разработан вариант "ПК-5" для самостоятельной постройки из гораздо более доступного, чем стеклопластик, материала — дерева с фанерной обшивкой (см. "КиЯ" №14). Фанерных лодок в разных концах страны было построено, по крайней мере, не меньше 15-20; правда, и здесь любители довольно смело искажали проект. Судя по почте, упрощали обводы кормы, отказывались от булей, удлиняли корпус до 5 м; эксплуатировали такие лодки, как правило, под "Вихрем", и никаких нареканий к проекту-первооснове не было.

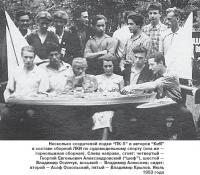

О том, как создавалась лодка "ПК-5" ("прогулочный катер" 5-го проекта), ниже рассказывает Владимир Михайлович Алексеев — наш старый автор, известный конструктор малых моторных и парусных судов (достаточно упомянуть, что по его проекту было построено более 700 единиц гоночных катамаранов класса "В").

Было это более 45 лет назад. Руководство феодосийского завода "Море" обратилось с просьбой к Никите Афанасьевичу Макарову — главному конструктору ЦКБ-5, автору ряда проектов служебно-разъездных катеров — с просьбой разработать чертежи пластмассовых мотолодки и парусной яхточки для загрузки открывающегося на их предприятии производства изделий из стеклопластика.

Н. Макаров, в молодости — гонщик-водномоторник, предложил своим молодым сотрудникам В.Г. Крылову, В.М. Алексееву и В.И. Овчинникову попробовать силы в этом перспективном деле.

В качестве парусника нами был предложен легко разбираемый 5-метровый катамаран с остроскулыми обводами корпусов и парусностью в 20 м2. Поплавки соединялись четырьмя трубчатыми балками из легкого сплава, между которыми закреплялись пластмассовые панели. Рули предлагалось ставить на каждом поплавке с соединением румпелей штуртросами в единую систему. Проектирование катамарана не вызывало особых сложностей, так как я с детства занимался парусным спортом. Однако в серию этот парусник так и не пошел. Заводские специалисты решили справиться с поставленной задачей самостоятельно. В результате ими был спроектирован и построен неудачный тяжеленный катамаран с тоннельным днищем; пришлось учить его совершать повороты оверштаг даже в ровный ветер без волны.

С мотолодкой получилось интереснее. Завод прислал в Ленинград прекрасного организатора и конструктора Виталия Ивановича Нелипу, чтобы ознакомиться с наметками проекта и материалами, бывшими в нашем распоряжении. Эти материалы были удачно скопированы и на их базе разработан проект сварной мотолодки из легкого сплава; 4.28-метровый "Крым" выпускался в Феодосии серийно.

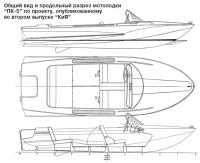

Мы проектировали "ПК-5" как современную быстроходную лодку в самом современном материале — из стеклопластика, собираемой из двух секций (собственно корпуса с гидродинамически сложными обводами и палубы с кокпитом). Очевидно, мы несколько опередили время: нашу лодку стали воспроизводить (в той или иной мере точно) в другом материале, более привычном для мощных авиастроительных предприятий, которые взялись осваивать "ширпотреб".

Проектирование ее началось с нуля, но в дальнейшем использовались материалы Казанского авиационного завода, чертежи лодки "Стрекоза" (из "КиЯ"), катера "ПТК-3" и других.

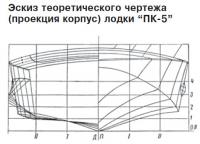

Теоретический чертеж корпуса (по общему мнению, довольно удачный) и общий вид лодки разрабатывал талантливый конструктор и тоже бывший судомоделист Владимир Григорьевич Крылов, естественно, с участием всего нашего небольшого коллектива. (Попутно отмечу, что едва ли не все теоретические чертежи катеров и малых кораблей с маркой "Алмаза" "рисовал" именно он.)

Лодку мы проектировали как прогулочно-туристскую с довольно большой нагрузкой (четыре человека) под единственный в те годы 10-сильный подвесной мотор "Москва", причем ставилась задача сделать ее как можно более легкой, быстроходной и надежной.

Мы сделали корпус "ПК-5" сравнительно широким (L/B=2.9) и существенно более высокобортным, чем "Казанка". Применили гораздо более совершенные изогнуто-килеватые обводы типа "волноуловителя" с сохранением килеватости до самой кормы (~4° на транце), плавным подъемом днища (50 мм на крайнем шпангоуте) и сужением корпуса в корме. Струи воды от высокой скулы в носу подходили к корме, мало меняя свою траекторию — двигаясь по огромной дуге, и не подтормаживались перед транцем.

Обеспечение ее остойчивости представляло наибольшую сложность, тем более, что уже стали появляться в продаже 18-20-сильные "Вихри", а как показывал печальный опыт эксплуатации "Казанок", установка более мощных моторов на низкобортную и относительно узкую лодку нередко приводила к авариям.

Впервые с этой целью были применены були на кормовой половине длины корпуса, не выступающие за его ширину на миделе. Даже само слово "були" применительно к малым лодкам решили использовать мы — по аналогии с округлыми конструкциями противоминной и противоторпедной защиты на линкорах.

Большую пользу оказал случайно попавший в наши руки американский журнал "Rudder". Точнее — одна из фотографий на его страницах. Была изображена небольшая остроскулая мотолодка с довольно мощным для ее размерений подвесным мотором. Борт был покрыт яркими линиями раскраски, но сквозь них угадывался какой-то слом непонятного назначения в надводной части кормы. После долгих споров мы пришли к выводу, что это местное уширение входит в воду при крене и препятствует опрокидыванию лодки.

В детстве я занимался судомоделизмом. Рядом такие же ребята строили модели самолетов. Помню, я заинтересовался имеющимися на моделях летающих лодок короткими крыльями, расположенными выше скулы — в надводной части корпуса, под довольно большим углом атаки к горизонту. Мне объяснили, что это — средство повышения остойчивости при взлете модели. Ребята называли эти крылья "жабрами".

Одно к одному — так мы и пришли к идее бортовых булей, имевших большой угол наклона нижней грани к носовой оконечности и от борта вверх — в поперечном сечении. Нижняя кромка булей была выше скулы и на большой скорости не смачивалась. На стоянке и при разгоне вошедшие в воду були в достаточной мере способствовали повышению остойчивости и помогали корме быстрее всплыть, так как имели большой угол атаки. На повороте на этих булях возникали большие гидростатические и гидродинамические силы, обеспечивающие остойчивость на любых режимах движения. Смоченная поверхность днища по соотношению длина к ширине автоматически менялась в соответствии с рекомендациями гидромеханики в зависимости от скорости. (Этот эффект был позднее использован при установке "булей" на лодках "Казанка" и "Южанка".)

Принятые меры позволили разрешить установку на "ПК-5" моторов мощностью до 25 л.с. Высокие мореходные качества дали возможность даже на волне около 1 м поддерживать относительно большую скорость: я участвовал в испытаниях, когда увеличенный до 5.0 м вариант лодки под "Вихрем" с нагрузкой два человека показал 34 км/ч. Под "Москвой" она легко обходила "Казанку" с той же нагрузкой.

Через несколько лет к нам обратился Саратовский завод электроприборов с просьбой разрешить серийную постройку мотолодки "ПК-5" в двух вариантах: длиной 5 и 4.2 м. Разрешение было дано, и в дальнейшем нас пригласили принять участие в испытаниях опытных образцов, которыми руководил ведущий конструктор Хороводов.

Авиапромышленность пошла другим путем — там давно привыкли копировать, не считаясь с авторами. Завод им. Чкалова в Новосибирске запустил "ПК-5" в серию, назвав ее "Обь", а затем, не меняя обводы подводной части, модифицировал верхнюю часть ("Обь-М").

Авиаторы из Казани приладили к своей популярной и в общем-то неплохой лодочке "Казанке" эти же самые "були" для повышения ее остойчивости; народ перестал падать в воду и при запуске "Вихря", и при резких поворотах. Правда, следуя традиции авиапрома, опять никто не обратился к нам за разрешением использовать удачную конструкцию. Более того, в дальнейшем в продаже появились отдельно изготовленные були для оснащения ими ранее выпущенных "Казанок" и "Южанок", что было очень разумным шагом.

Завод имени Горького в Зеленодольске также запустил лодку в серию (в легкосплавном варианте).

Подчеркнем, во всех случаях завод-чане, честно признавая, что за прототип взята наша "ПК-5", смело ухудшали проект. Тем не менее ее черты угадываются во многих тысячах серийных лодок, широко распространенных в нашей стране.

- Главная

- Истории

- История флота

- 2002 год

- Как создавалась моторная лодка «ПК-5»

Подкатегории раздела

Путешествия

Туристические походы

Знаменитые корабли

Военная страничка

Литературная страничка

История флота

Прочие истории

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Четырехместная моторная лодка Стрекоза

Моторная лодка на подводных крыльях

Моторная лодка «Кострома»

Моторная лодка «Альга»

На конвейере моторная лодка «Вятка»

Сибирская моторная лодка «Струйка»

Моторная лодка Акула

Моторная лодка для автомобиля

Моторная лодка «Альга»

Серийная прогулочная моторная лодка «Ока»

Фанерная моторная лодка для мотора «Вихрь»

Моторная лодка ПК-5 из стеклопластика

Дюралюминиевая моторная лодка «Казанка-2М»

Спортивно-прогулочная моторная лодка «Радуга»

Моторная лодка на подводных крыльях

Моторная лодка «Кострома»

Моторная лодка «Альга»

На конвейере моторная лодка «Вятка»

Сибирская моторная лодка «Струйка»

Моторная лодка Акула

Моторная лодка для автомобиля

Моторная лодка «Альга»

Серийная прогулочная моторная лодка «Ока»

Фанерная моторная лодка для мотора «Вихрь»

Моторная лодка ПК-5 из стеклопластика

Дюралюминиевая моторная лодка «Казанка-2М»

Спортивно-прогулочная моторная лодка «Радуга»

Как создавалась моторная лодка «ПК-5»

Год: 2002. Номер журнала «Катера и Яхты»: 180 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Завершение путешествия Майка Хорна «Широта Ноль»

Путешествия Тура Хейердала глазами судостроителя

Одиночное плавание на яхте «Эскада»

Путешествие Владимира Сомова на надувной лодке «в никуда»

Путешествие из Петербурга в Израиль на яхте «Daphnia»

На углепластиковой гребной лодке «Ростов-на-Дону» через Атлантику

Создание копии американского брига «Ниагара»

Как катер стал катером: они были первыми

Становление водно-моторного спорта и туризма в Сибири

Морское путешествие вдоль берегов Греции

В одиночку в океане на грани тысячелетий

Вдвоем под одним одеялом в Белом море

Учебный поход яхты «Хортица» в Таллинн в 1974 году

Шитые лодки «водлозерки» народов Севера

Арктическая кругосветка яхты «Сибирь»

Путешествия Тура Хейердала глазами судостроителя

Одиночное плавание на яхте «Эскада»

Путешествие Владимира Сомова на надувной лодке «в никуда»

Путешествие из Петербурга в Израиль на яхте «Daphnia»

На углепластиковой гребной лодке «Ростов-на-Дону» через Атлантику

Создание копии американского брига «Ниагара»

Как катер стал катером: они были первыми

Становление водно-моторного спорта и туризма в Сибири

Морское путешествие вдоль берегов Греции

В одиночку в океане на грани тысячелетий

Вдвоем под одним одеялом в Белом море

Учебный поход яхты «Хортица» в Таллинн в 1974 году

Шитые лодки «водлозерки» народов Севера

Арктическая кругосветка яхты «Сибирь»

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Как создавалась моторная лодка «ПК-5»

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Жизнь выдающегося кораблестроителя, или Можно ли построить броненосный крейсер с «рыбьим хвостом»

История первой массовой морской яхты «Л-6»

Плавание в море на пограничном корабле «ПСКР 205 П»

Старинные парусники Швеции построенные до 1900 года

Микаэл Таривердиев: «Композиторы на Черном море»

Три сообщения от российских яхтсменов-кругосветчиков

Как катер стал катером: спорт и рекорды доУИМовской поры

Поход яхт Ассоциации класса «Л-6» в Выборг

Федор Конюхов: на веслах к Новому Свету

Немного истории океанских весельных марафонов

Как катер стал катером: рекорды времен становления водно-моторного спорта

Научно-исследовательская подводная лодка «Aluminaut»

Экспедиция парусника «Апостол Андрей» вдоль берегов Аляски

Федор Конюхов: финиш в Америке с мировым рекордом

Великой морской столице России исполнилось 300 лет

История первой массовой морской яхты «Л-6»

Плавание в море на пограничном корабле «ПСКР 205 П»

Старинные парусники Швеции построенные до 1900 года

Микаэл Таривердиев: «Композиторы на Черном море»

Три сообщения от российских яхтсменов-кругосветчиков

Как катер стал катером: спорт и рекорды доУИМовской поры

Поход яхт Ассоциации класса «Л-6» в Выборг

Федор Конюхов: на веслах к Новому Свету

Немного истории океанских весельных марафонов

Как катер стал катером: рекорды времен становления водно-моторного спорта

Научно-исследовательская подводная лодка «Aluminaut»

Экспедиция парусника «Апостол Андрей» вдоль берегов Аляски

Федор Конюхов: финиш в Америке с мировым рекордом

Великой морской столице России исполнилось 300 лет

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории