Для меня эта история звучит в ушах, как марш "Прощание славянки", с которым частенько уходили моряки в море, а воинство на битву... Не могу прийти в себя от нелепой трагедии, которая случилась с Владимиром Меньшиковым — создателем "Устюжанки". А начиналось все с красивой мечты о гребном марафоне и создании Центра парусного и лодочного судостроения в Великом Устюге.

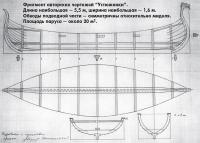

Прошлым летом собиратель чертежей старинных судов и моделист из этого города Владимир Меньшиков пригласил меня на проводы "Устюжанки". Эта красочная 5.5-метровая гребно-парусная лодка представляла собой по сути модель лодок ушкуйников, которые в XIV в. успешно совершали на них дальние походы по рекам и морям Русского Севера. "Устюжанка" должна была пройти вниз по Северной Двине, а морской участок от Архангельска до Беломорска, да и по Беломорканалу до Петербурга проделать, разумеется, на борту попутного судна, поскольку сама лодка была более музейным экспонатом, чем средством для морского перехода. Планировалось, что позднее, в мае-июне 2003 г., "Устюжанка", от лица Великого Устюга — побратима одного из районов города на Неве — примет участие в морской части парада по случаю 300-летия северной столицы.

Лодка украшена резьбой под старину со щитами-гербами вологодских городов, в том числе и гербом Великого Устюга, утвержденным указом императрицы Екатерины Второй 2 октября 1781 г. Сама по себе идея этой экспедиции ушкуйника-одиночки возникла после проведения в 2001 г. областного конкурса мастеров-лодочников под патронажем вологодского губернатора В. Е. Позгалева. Тогда Меньшиков стал одним из призеров.

Владимир встретил меня в своем доме за два дня до намеченного на 8 июня старта, что рядом с фанерным комбинатом "Новатор", на котором он трудился плотником и строил конкурсную лодку. Показал мне свою коллекцию старинных чертежей, несколько изготовленных им моделей исторических кораблей, продемонстрировал и свой уникальный проект создания в городе Адмиралтейства — Центра парусного и лодочного судостроения и Музея деревянного зодчества. Мечтал Меньшиков и об адмиралтейской программе, "гвоздем" которой мог бы стать гребной марафон по маршруту Вологда—Тотьма—Великий Устюг протяженностью 525 км. Это способствовало бы возрождению в России гребных марафонов на народных лодках, нынче напрочь забытых. Впоследствии они вполне могут перерасти в международные.

Признаться, эта тема разговора особо заинтересовала меня как давнего поборника организации в России гребных марафонов именно по внутренним водным путям. Благодаря простоте их организации и минимуму средств, необходимых для этого, речной марафон протяженностью 300-600 км представляется идеальным способом возрождения гребного спорта вообще и в какой-то мере — стимулом массового строительства лодок вблизи трассы марафона.

Первый областной конкурс мастеров-лодочников доказал реальную возможность проведения такого марафона в дни "нептуналиев" — старинных празднеств в честь Нептуна. Повод для этого налицо: Великий Устюг — единственный город в России, на гербе которого изображен Нептун, сливающий воды двух рек: Сухоны и Юга. Статуя Нептуна с герба города и поныне красуется на берегу Сухоны рядом со зданием городской пристани. Замечу, что "нептуналии" — праздники в честь мифологического бога рек и морей — были еще в Древнем Риме и отмечались 23 июля. Забавно, что впервые День ВоенноМорского Флота отмечался в воскресенье именно 23 июля 1939 г.

Кроме того, на Сухоне с лодками проблем не будет, да и само положение реки в богатом водными традициями регионе между несколькими крупными городами позволит участвовать в марафоне всем желающим, которые смогут доставить к старту в Вологду свои лодки.

Поначалу марафоны можно проводить не на однотипных, а на разнотипных лодках с одним, двумя или более гребцами, как это ежегодно делается на Темзе в Англии. Мне довелось организовывать участие первой лодки из России "МАХ-4" в 25-й по счету гонке "The Great River Race" на Темзе в 1993 г. Тогда наша лодка заняла 46-е место из более чем 100 участников.

Маршрут гонки в Вологодской области — это еще один прекрасный повод для привлечения иностранных участников и туристов со всего света. Шедевры зодчества Вологды, Тотьмы и Великого Устюга не нуждаются в дополнительной рекламе. Препятствие, как я понимаю, одно — это запрет на плавание во внутренних водах России для иностранных лодок. Но туризм-то не запрещен. Пусть приезжают гребцы не на своих лодках, как на гонки по Темзе, а налегке здесь садятся на наши ушкуи. На первых гонках разберемся с гандикапами, а дальше, смотришь, и свои однотипные ушкуи начнем строить. Добавлю, что гонка вниз по течению живописной реки займет с перерывом в Тотьме не более шести дней.

Уникальность мореходной истории Великого Устюга несомненна. Как это ни покажется странным, еще до появления первых российских портов на морях устюжане прославились как мореходы — открыватели арктических морей и островов в Тихом океане, сначала на ушкуях, а позднее на кочах. Достаточно сказать, что уроженцами Великого Устюга были Семен Дежнев, Ерофей Хабаров и Владимир Атласов. Открытая устюжанами и другими промышленниками алеутская пушная кладовая стала причиной освоения Русской Америки и создания Российско-Американской компании, бессменным директором которой в течение 30 лет был устюжский купец Михаил Матвеевич Булдаков. Почести и "знатные денежные суммы" стали достоянием многих устюжан. Во искупление их немалых грехов в городе строились богатые храмы и дома.

В Великом Устюге и сегодня сохранились памятники русского зодчества. Весь ансамбль города, отражающийся в спокойных водах реки с куполами его многочисленных храмов, кажется сказочным миражом. Этот город — один из четырех Великих (Новгород, Луки, Ростов) в древности играл вместе с прилегающими княжествами, включая Московское, не последнюю роль в становлении русской нации.

Нынче в городе развита разнообразная промышленность, сохранились и промыслы. И хотя Великий Устюг пестрит советскими, красными, октябрьскими и красноармейскими улицами, как будто всех беляков и буржуев только что перетопили в реке местные пролетарии, похоже теперь устюжане готовы поступиться своим славным прошлым — главная газета города "Советская мысль" уже выходит с брендом "Великий Устюг — родина деда Мороза" (знать бы — где старая?), а рядом с древнейшим собором Св. Праведного Прокопия спешно построили контору Деда, увенчанную крышей в виде красного колпака с белой опушкой. Но об этом особый сказ...

Презентация проекта Владимира Меньшикова проходила одновременно с церемонией проводов "Устюжанки" в присутствии главы Великоустюгского района, который ранее одобрил концепцию местного Адмиралтейства.

8 июня за два часа до начала проводов мы вынесли на руках лодку из цеха фанерного комбината "Новатор", спустили ее на воду. Утреннее солнце слепило глаза, когда мы тронулись в недолгий путь до главной набережной города, пока не вышли, как говорят моряки, на траверз собора Св. Прокопия. Здесь на Советском проспекте, у памятника Семену Дежневу уже собрались провожающие. В их числе — глава администрации района Михаил Дедков, начальник Речного училища Николай Бритвин вместе с одетыми по всей форме курсантами. Здесь же и организаторы этого красочного действа из отдела культуры и спорта, местный священник и. Дед Мороз со Снегурочкой в шикарном кокошнике и с хлебом-солью, многочисленные гости и друзья Владимира Меньшикова. Фольклорный хор уже распевал песню-здравицу.

"Устюжанка" ткнулась в песок городского пляжа. Владимиру с женой Еленой вручили хлеб-соль. Потом звучали речи и пожелания, затем все спустились на набережную к лодке. Батюшка окропил ее и гребца и благословил в путь до самого Санкт-Петербурга. У щитов с планом Адмиралтейства и состоялась презентация проекта, приближающего Великий Устюг к его исконной ипостаси.

Когда Владимир Меньшиков, не спуская бело-красного паруса, сделал первые гребки, зазвонили колокола. Курсанты флотилии Речного училища на гребных ялах и катерах взяли "весла на валек", приветствуя гребца-одиночку. Тут же верховой ветер и течение реки подхватили лодку. Флотилия тронулась вслед за "Устюжанкой" провожать ее до слияния Сухоны с Югом. Лодка стремительно пронеслась перед провожающими, и никто не подозревал, что это было прощание с "Устюжанкой" и с Владимиром Меньшиковым.

Несмотря на все старания, после Архангельска погрузить лодку на попутный теплоход до Беломорска и далее до Петербурга не удалось — сговорчивых капитанов не нашлось. 3 июля я получил от Владимира письмо, датированное 20 июня, из Архангельска: "С погрузкой на теплоход — ответ отрицательный. А следующий рейс у них через неделю, а то и позже. Я решил идти самостоятельно, как только шторм утихнет. Так что, если погода будет хорошая, то завтра (21 июня) пойду с Богом. Хотелось бы, чтобы все было хорошо. Ну вот, пока и все. Подробности потом напишу".

Потом было лишь долгое молчание. Летние шторма в Белом море, приходящие с северными ветрами, — не такая уж редкость.

В конце августа по запросу жены Меньшикова из Архангельска прислали фото для опознания человека, погибшего в шторм и похороненного на одном из островов. Сразу выяснилось, что и "Устюжанка, и ее одинокий странник сгинули одновременно. В зиму, возможно, найдутся и детали самой лодки. Ни Нептун, ни сам Николай Чудотворец, ни Дед Мороз не помогли. Лишь проект Адмиралтейства — теперь памятник неугомонному ушкуйнику..

- Главная

- Кругозор

- Интересные события

- 2003 год

- Гибель Владимира Меньшикова — создателя гребно-парусной лодки

Подкатегории раздела

Новые суда и устройства

Интересные события

Интересные факты

Интервью

Карты и маршруты

Официальные данные

Проблемы малого флота

Яхт-клубы и стоянки

Письма в редакцию

Поделитесь информацией

Похожие статьи

Испытания гребно-моторной лодки «Пелла-фиорд»

Плавание гребно-моторной лодки «Пелла-фиорд» продолжается

Гребно-моторный катамаран из надувной лодки

История постройки ладожской соймы - мореходной парусной лодки

Съемное парусное вооружение для гребной лодки «Пелла»

Парусная яхточка из шпоновой лодки «ШПШ-3М»

Одноместный гребно-парусный катамаран «Лебедь»

Разборная гребно-моторная лодка «ЛР-01»

Хозяйственная гребно-моторная лодка «Казанка-6»

Гребно-парусный тримаран «Янтарь-турист» — плюсы и минусы

Стеклопластиковая гребно-моторная лодка «Онега-2»

Гребно-моторная лодка «Сибирячка»

Путешествие Владимира Сомова на надувной лодке «в никуда»

Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»

Плавание гребно-моторной лодки «Пелла-фиорд» продолжается

Гребно-моторный катамаран из надувной лодки

История постройки ладожской соймы - мореходной парусной лодки

Съемное парусное вооружение для гребной лодки «Пелла»

Парусная яхточка из шпоновой лодки «ШПШ-3М»

Одноместный гребно-парусный катамаран «Лебедь»

Разборная гребно-моторная лодка «ЛР-01»

Хозяйственная гребно-моторная лодка «Казанка-6»

Гребно-парусный тримаран «Янтарь-турист» — плюсы и минусы

Стеклопластиковая гребно-моторная лодка «Онега-2»

Гребно-моторная лодка «Сибирячка»

Путешествие Владимира Сомова на надувной лодке «в никуда»

Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»

Гибель Владимира Меньшикова — создателя гребно-парусной лодки

Год: 2003. Номер журнала «Катера и Яхты»: 184 (Все статьи)

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ

Юрий Ефремов — начальник отдела главного конструктора о моторе «Нептун-25»

Многофункциональный преобразователь напряжения для яхт

«Рикошет 747R» — новая яхта для регаты «Ява-Трофи»

Наш корреспондент на Токийской бот-шоу 2003 года

Интервью с президентом «Yamaha motor» Тору Хасегава

Интервью с главным редактором журнала «Кази» Такубо Масами

На двух североамериканских бот-шоу 2003 года

Прямой привод Дюлгера гребного винта

«Экстратерриториален» — рекордный катамаран Ива Парлье

Вода дарит радость когда она не в топливном баке

В гостях у японской фирмы «Shimano»

Павел Новоселов — пресс-атташе «Экспериментальной школы высшего спортивного мастерства»

Буер «Windjet» — новый претендент на рекорды

Алексей Ишутин — о предстоящем водномоторном сезоне 2003 года

Создан водномоторный клуб «24 часа Санкт-Петербурга»

Многофункциональный преобразователь напряжения для яхт

«Рикошет 747R» — новая яхта для регаты «Ява-Трофи»

Наш корреспондент на Токийской бот-шоу 2003 года

Интервью с президентом «Yamaha motor» Тору Хасегава

Интервью с главным редактором журнала «Кази» Такубо Масами

На двух североамериканских бот-шоу 2003 года

Прямой привод Дюлгера гребного винта

«Экстратерриториален» — рекордный катамаран Ива Парлье

Вода дарит радость когда она не в топливном баке

В гостях у японской фирмы «Shimano»

Павел Новоселов — пресс-атташе «Экспериментальной школы высшего спортивного мастерства»

Буер «Windjet» — новый претендент на рекорды

Алексей Ишутин — о предстоящем водномоторном сезоне 2003 года

Создан водномоторный клуб «24 часа Санкт-Петербурга»

ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ

Гибель Владимира Меньшикова — создателя гребно-парусной лодки

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Алваро Маричалар — пересек Атлантику на водном мотоцикле

Многотиражной газете «За кадры верфям» исполнилось 70 лет

Пожелания журналу КиЯ читателей из Новосибирска

Николай Мнев — компания «Мнев и К» отмечает 10-летний юбилей

Спуск на воду каютного катера «Фантом-II»

Двухтактные моторы «Suzuki» снова в России

Надувная мотолодка РИБ для гонок «Кальмар-компакт»

Элитные алюминиевые катера фирм «Senator» и «Anytec Marine»

Новая продукция фирмы «Пласт»

Круизно-гоночные яхты нового класса «Т800»

Гоночный швертбот класса «Snipe» отмечает 70-летие

Размышления о моторах «Ямаха» с японским акцентом

Стеклопластиковая мотолодка «Викинг» третьего поколения

Глиссирующий аппарат с 1000-сильной газотурбинной установкой

Кольцо вокруг винта британской компании «Ring Prop»

Многотиражной газете «За кадры верфям» исполнилось 70 лет

Пожелания журналу КиЯ читателей из Новосибирска

Николай Мнев — компания «Мнев и К» отмечает 10-летний юбилей

Спуск на воду каютного катера «Фантом-II»

Двухтактные моторы «Suzuki» снова в России

Надувная мотолодка РИБ для гонок «Кальмар-компакт»

Элитные алюминиевые катера фирм «Senator» и «Anytec Marine»

Новая продукция фирмы «Пласт»

Круизно-гоночные яхты нового класса «Т800»

Гоночный швертбот класса «Snipe» отмечает 70-летие

Размышления о моторах «Ямаха» с японским акцентом

Стеклопластиковая мотолодка «Викинг» третьего поколения

Глиссирующий аппарат с 1000-сильной газотурбинной установкой

Кольцо вокруг винта британской компании «Ring Prop»

Ссылка на эту статью в различных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии к этой статье

Еще нет комментариев

Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории

Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы

Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление

Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты

Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов

Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам

Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию

Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории