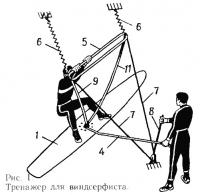

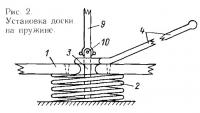

Имитатор парусной доски (рис. 1 и 2), предложенный группой авторов (авторское свидетельство № 1020306, см. «Бюллетень» № 20 1983 г.), состоит из доски 1, установленной на амортизационной пружине 2, «мачты» 9 и «гика» 5. Концы «гика» через пружины-амортизаторы соединены с потолком, а через гибкие тяги 7, пропущенные через блок, — с рукояткой управления 8. «Мачта» 9 соединяется с вертикальной стойкой 3 при помощи шарнира 10, который дает возможность наклонять «мачту» в любую сторону, на любой угол, вплоть до соприкосновения с полом. Возвращение «мачты» в исходное вертикальное положение обеспечивается амортизаторами 6, которые вместе со штангой 11 образуют имитатор паруса.

Для тренировки спортсмен встает на доску 1 и удерживается руками за «гик» 5. Тренер располагается с «наветренной» стороны доски и при помощи рукоятки 8 регулирует усилия, соответствующие тем, что возникают на гике под действием ветра. Рукоятка 4 служит для поворота доски под определенным курсовым углом к условному направлению ветра. Для этой цели на рукоятке имеется зацеп, который входит в одно из отверстий, рассверленных в доске вокруг вертикальной стойки 3. При необходимости очередного поворота доски тренер поднимает ручку 4 вверх, при этом зацеп извлекается из отверстия и освобождает доску 1. Повернув рукоятку по горизонтали, тренер вводит зацеп в очередное отверстие и вращает доску вместе со спортсменом в нужном направлении.

Спортсмен может изменить курс доски самостоятельно при помощи ног. Усилие поворота через рукоятку 4 Ощущается тренером.

Доска 1 при повороте скользит по поверхности опорной пружины 2 и центрируется при помощи вертикальной стойки 3. Благодаря податливости пружины при перемещении спортсмена по доске или подтягивании и ослаблении гибкой тяги 7 снаряд получает и дифферент.

Откренивание отрабатывается в соответствии с «силой ветра», которая задается тренером при помощи рукоятки 8. Амортизаторы 6 совместно с гибкой тягой 7 стабилизируют имитатор паруса 11 от вращения вокруг вертикальной оси «мачты» 9 и обеспечивают таким образом его устойчивость. Спортсмен удерживает парус и уравновешивает усилия на «гике» 5 путем откренивания.

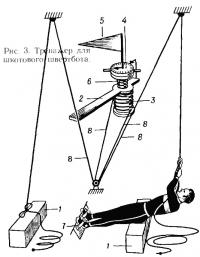

На рис. 3 представлено устройство, помогающее отрабатывать действия по управлению парусами, развивать сноровку в работе с такелажем, отрабатывать координацию движений и выносливость (а. с. № 910172, см. «Бюллетень» № 9 1982 г.). Оно состоит из опор (банок) 1, имитатора паруса 2, барабана 3, шкалы (лимба) 4, вымпела 5, пружины 6 и устройства для закрепления стоп ног 7. На подпружиненный барабан 3 намотаны шкоты 8, которые через системы блоков проведены к опорам и закреплены на утках» Вымпел 5 и шкала 4 установлены соосно с барабаном 3. Посредством прижимной гайки можно регулировать усилие, необходимое для вращения барабана 3, увеличивая или ослабляя соответствующее усилие на шкотах. При завинчивании гайки пружина 6 сжимается, тормозная нагрузка на барабане увеличивается.

Яхтсмен занимает место на опоре (банке) 1 и следит за указаниями тренера. Тренер устанавливает направление ветра — поворачивает и фиксирует в заданном направлении вымпел 5, используя стрелку направления ветра и показания шкалы 4. Яхтсмен в соответствии с вымпельным ветром изменяет положение имитатора паруса 2, устанавливая его в оптимальное положение» Для этого он освобождает оба конца троса 8 от уток и, сообразуясь с направлением намотки их на барабан 3, выбирает один конец. Сила условного ветра устанавливается регулировкой тормозной нагрузки на барабане. При выбирании одного из концов троса 8 вместе с поворотом барабана 3 поворачивается закрепленный на нем имитатор паруса 2 и стрелка на шкале 4. Установив «парус» в нужном направлении, яхтсмен закрепляет оба конца троса 8. Тренер проверяет правильность установки паруса, учитывая расположение обеих стрелок на шкале 4, а затем анализирует действия спортсмена.

А. Лебедев, кандидат психологических наук, мастер спорта; И. Петрушевский, кандидат психологических наук, мастер спорта.