Гораздо более перспективным путем представляется «сжатие» — пропорциональное укорочение трассы в продольном направлении с 41,0 м до 36,5 м. При этом варианте тупика не будет, поскольку ничто не мешает дальнейшему сокращению расстояний между буями до 35 м, до 30 м и т. д. Зрелищность слалома только выиграет. Сократится размер акватории и время прохождения трассы. Возможно, что при этом окажется целесообразным вернуться к первоначальному стандартному фалу 23 м вместо принятого сейчас 18,25 м. Эта мера облегчит водителю выдерживание прямолинейности курса, уменьшит преимущество слаломистов большого роста, отдалит проблему очередного пересмотра параметров трассы.

Так как чаще всего применяется вариант трассы с осевым тросом и поперечными трубами на растяжках, то «сжатие» трассы на любую величину осуществляется крайне просто — на тросе между точками закрепления труб при помощи винтовых зажимов делаются петли соответствующей длины.

В противоположность предложению Дж. Андерсена, расстояния от входных и выходных ворот до первого и последнего буя следует не увеличивать, а уменьшать, ведь не случайно довольно остро стоит вопрос о росте за последнее время числа так называемых «однобуешников» — спортсменов, которые всегда уверенно берут лишь первый буй, падая на втором.

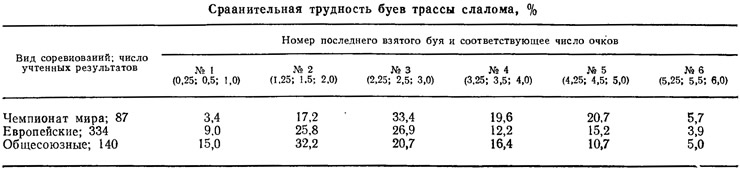

Для оценки сравнительной трудности взятия отдельных буев трассы были проанализированы результаты 10 соревнований. За критерий была принята доля участников, закончивших выступление возле данного буя.1

Анализ этих результатов (см. табл.) наглядно показывает, что на уровне чемпионата мира наиболее трудным для слаломистов оказывается третий буй, в то время как на первый приходится в 10 раз меньшее число результатов. Для наших слаломистов, уровень которых пока еще отстает от мирового, «пик трудности» четко перемещается на второй буй (проблема «однобуешников»!) при существенном возрастании «удельного веса» первого буя, однако даже для этой группы сравнительная трудность первого буя в два с лишним раза ниже максимальной.

Таким образом можно сделать вывод, что для увеличения сложности взятия трассы необходимо в первую очередь ужесточить условия прохождения первого и последнего буев, т. е. уменьшить расстояния от крайних буев до входных и выходных ворот.

В настоящее время эти расстояния составляют около 2/3 (0,659) расстояния между буями (27 и 41 м соответственно). Очевидно, что одновременно с уменьшением расстояния между буями трассы (что существенно увеличит трудность ее прохождения даже на длинных фалах), целесообразно уменьшить и эти расстояния.

Как мне кажется, наиболее приемлемой будет трасса слалома с расстояниями между буями — 36 м, между крайними буями и воротами — 20 м (соотношение 0,56); длина трассы при этом составит 220 м. Возможны близкие варианты с соответствующими расстояниями 35 и 21 м (соотношение 0,6; общая длина 217 м) либо 35 и 20 м (0,57; 215 м) или, наконец, решительное «сжатие» до 33 и 17,5 м (0,53; 200 м), которое обеспечит проведение соревнований на длинных фалах на долгие, долгие годы.

Желательно проведение серии экспериментальных заездов при различных вариантах трассы.

Наконец, возможно и внесение некоторых принципиальных изменений, обеспечивающих одновременное усложнение условий прохождения трассы и улучшение условий судейства. Как правило, на крупных соревнованиях борьба между слаломистами идет на максимальной скорости и укороченных фалах. При этом становится весьма проблематичной точность установления самого факта прохождения лыжником входных и выходных ворот дистанции, так как буи ворот в этот момент закрываются волнами буксирующего катера (это, кстати сказать, мешает не только судьям, но и самому лыжнику).

Предлагается рассмотреть вариант трассы, на которой входные и выходные ворота заменены соответственно одним входным и одним выходным буями, расположенными аналогично шести рабочим буям. Входной буй определяет начало дистанции для лыжника, очки за его прохождение не начисляются. Шестой буй судится по обычным правилам, а успешный обход выходного буя лишь дает право на следующее прохождение и получение очков за пропущенные дистанции. Тем самым существенно усложняются условия взятия первого и особенно шестого буев, исключается прохождение лыжником узких ворот для катера под острым углом и упрощается судейство, поскольку на гладкой воде хорошо виден след.

Примечания

1. Представляет также интерес проведенный одновременно анализ распределения этих результатов по зонам, где заканчивались выступления: упали при начале обхода следующего буя и соответственно получили за него в зачет 0,25 очка — только 8,6% участников; упали, завершая обход очередного буя (и получили 0,5 очка) — 47,5%; взяли целое число буев — 43.9%. Малый удельный вес «четвертушек» ярко подтверждает типичную для любых соревнований картину: спортсмен, не имеющий шансов уверенно взять очередной буй, даже не пытается бороться за его четверть. На это не мешало бы обратить внимание и спортсменам и тренерам!